| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

↑ 藤の花が咲き始めました。 緑の葉芽が伸びてくる前が好きです。   ↑我が家の庭では晩秋の主役「紅葉」の若芽が開き始めました。  ↑、↓ ロウバイの実です  ロウバイの香りと色艶が好きで、我が家の庭では30数年絶やしたことがありません。 今も庭の中央と家の窓際に武者立てで二株、実生から育てたロウバイが鉢で既に10年近育っています。 心配なことは今年親株の二本ともが、咲いた花の全てが実となっていることです。 これまでは多くて5粒か10粒でした。 それが、今年は数えてはいませんが一株には300粒以上でしょうし、もう一本も200粒が下らないと思います。 植物に限らないのでしょうが、「自分の命が絶たれると思った時に、子孫を残そうとする」と教えられています。 実を多く付けたと言うことは、今年に何かの異変を感知して多くの子孫となるべく、実を多く付けたのでしょうか。 それにしては、シャクヤクは↓何事もないようにユッタリとお色気タップリに咲きました。   ↑↓ 壁あてキャッチボールのアスファルトの隙間にヒナゲシ(?)も咲きました  今日も夏日の気温まで上昇するとの予報です。 春の雨が恋しくなりました。

第1百姓学校=日吉・深沢は昨年の4月に卒業生を送りだしたところで、生徒としての参加者はなくなり、私一人が継続していました。 他に、生徒としてではなく、校長の娘さんやお孫さんたちのグループは続いていました。 今回4月より第2百姓学校=竜吟の生徒さんたちが本校に合流することなり、11日、12日と二日間、かって使用していた畑の耕転をし、各自がそれぞれに担当の場所が指定されました。   一人当たり12坪ほどです。 自分の管理する場所となると愛着がでるのでしょう、拾われたことのなかった小石が取り除かれていました。 先輩ぶるわけではありませんが、少しお手伝いをしました。 一方、来週I君が友達を連れてくるというので、新たに50坪ほど借り増すことにしました。 耕転し、溝堀もしましたので、後は畝立てをしてサトイモも植え込む予定です。 継続して来られるとなるなら、今年はどうしようかと考えていた夏野菜も欲しかろうと思っていますが、彼らが何をしたいかを尋ねてから決定しようと思っています。  3月19日に埋め込んだジャガイモの芽が3割ほど、地上に顔を出し始めました。 地面を掻き分け、押し上げて顔を出しました。 同時に夏草も彼らの周りにはびこりだしました。 人間の手助けが必要なところです。

↑長く咲いていた築水池の桜も散り始めました  替わって、弥勒山の芽吹きが始まりました↓  本日は来週、I君が友達をつれて、百姓にくるというので新たな場所に牛糞・生石灰等の施肥をし、耕転する為に出かけます。 第2百姓学校・竜吟校の生徒も本日は本校にて、これまでのトレーニングを生かした自給農ははじまるとのこと・・。 賑やかに成りそうです。

散歩時の自然や花々、芽吹きを紹介していましたら、今日は庭の花々が私たちも紹介してよと呼び止められました。   ↑背丈が1メートルほどの「コゴメサクラ」の真っ白さが目に飛び込みました。 後数日すると、淡いピンクに変化してゆきます。   ↑藤は明日が開花宣言でしょうか。 熊ん蜂がブンブンと飛び交います。  ↑ 真っ青な空のキャンバスにハナズオウを配置しました  ↑ 今年もブルーベリーの出来映えは上出来のようです。  ↑皇帝ダリヤ(木立ダリヤ)様の一昨年と昨年の切り株です。 数日後、この何処かから、新芽が吹き出してきます。背丈は5メートルに成ります。  ↑ 本日も夏日の25度を越えることでしょう。 真夏の花の色です。  ↑黒竹の間から「ヤマブキ」が、私も撮ってと顔を覗かせていました。

↑ 以上は4月8日の散歩の時に 以下は4月9日、春日井緑化公園内にて  ↑、↓、定点観測地点「カナール」、ケヤキが芽吹き始めました。   源平サクラが満開です。  ↑、その下に芝サクラを配置してみました

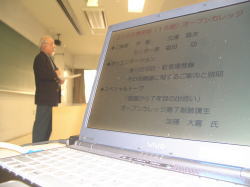

↑当地方(我が家付近)も開花宣言後の冷え込みで満開は本日でした  ↑中部大学 オープンカレッジ・第15回(半期ごと)の開校式の会場 今期の入校者は321人とのことです。 前年比20数パーセントの増加とのことです。   ↑第7期生として、私がお話させていただきました。 タイトルは「離職してから、7年目の出会い」ということで、離職7年目に中部大学のオープンカレッジに入校した前後11年間の体験を話させていただきました。 出来映えは自己評価できませんが、少なくともアガルことはありませんでした。 11年間の実体験と今と言う時代をどのように感じ、考え、これからの修行人生をどのよう に過ごしてゆきたいかを話させていただきました。 話し終えて、数人の顔見知りの女性人からは、「いい話でした」、「改めて、加藤さんを知りました」、「前向きな方と思いました」、などの言葉をいただきました。 私の穿った感じ方、考え方かと思いますが、私の話し方は挑戦的なところがありますので、(気をつけて話したつもりですが)定年退職後の男性陣は、同じ年頃の、いや年下のお前さんからそんな話は聞きたくない。 という無言の言葉を聞いたような気もしないわけではありませんでした。 同じ講義を何度か一緒に聴講している知人は、「よくぞ1時間、飽きささずに話をしたもんだ。大したもんだよ」と声を掛けてくれました。 このお話を頂いて80日間、毎日とは言いませんが気になる日々を過ごさせていただきました。 何よりも人様の前でお話しするのですから、それなりに準備をしましたので、一番修行となったのは私自身と感謝しています。 本日を持ちまして、中部大学の開校式・スピーチの話は終了とします。

↑少年自然の「野草園」のコブシは今が盛りと咲きそろっていました  ↑↓ コブシの下では、水芭蕉が咲き始めていました   ↑大谷川の川辺では「白鷺」と「鵜」が獲物を狙っていました  ↑夕陽に照らされた、雪柳と上部はコブシの散歩道 水温むといわれますが、日に日に木々や草花が芽吹き、そして花を咲かせてゆきます。 数日後、同じ散歩道を歩くのですが、 全く景色が変化しているのがこれからです。 楽しみであると同時に、もう少しそのままで留まってくれたら良いのにと欲張りなことを 考えてしまいます。 COLUMN 1-D 1011 平成20年4月5日 記 |

||||||||||||||||||

「Web3の世界は来るのか、あるのか?

|

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |