| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

後、2回分を残したところで、お休みが終わりました。 本日は早めに散歩に出かけます。 昨日より散歩の友はラジオです。 大相撲を聞きながらです。 テレビとは違って仕切りの様子や組み手を想像しながら、また解説も面白いです。  ↑ ↓ 山藤が咲き、香り始めました  放送に耳が奪われていましたが、鼻が何かを嗅ぎつけました。 振り向くと山藤です。  ↑ 築水池から流れ出て、小川となり、田圃を潤して大谷川に流れ込みます。  ↑その水源は愛知・岐阜の県境の三山です、左から弥勒、大谷、道樹山です。 築水池から田圃に配水して、その後に手前の池「宮前大滝池」で一服。 ここで貯水されて再び田や畑に ゆるやかなカーブを画いて流れ下ってきたお水で栽培される、この辺りのおコメは美味しいと評判です。 まだ、食したことはありません。皆さん、出荷はせず、自家消費と親戚・縁者に配るということです。 一度、食べてみたいものです。

まず、本日の天木さんのブログです。 『5月11日の朝日新聞投書欄に掲載された一つの投書に私の目が釘付けになった。 「政権交代で官僚支配終焉を」と題する、東京在住、無職の70歳男性からの投書の趣旨は次のようなものだ。 「 ・・・官僚支配を終わらせることができない政権交代なら、私は民主党を中心とした野党の総選挙の勝利は望まない。 小沢代表のような剛腕でないと政権与党や官僚の手練手管に対抗できない。 民主党員は、小沢氏が代表を辞めれば選挙に勝てると思っているようだが、(たとえ)総選挙になんとか勝てても、(それでは)官僚支配を終わらせることまでは永遠にできなくなるだろう。 小沢民主党は、談合・天下りの根絶、特殊法人や独立行政法人の原則廃止、 特別会計の原則廃止、地方分権の推進など、「官」の改革をうたっている。 政官癒着を打破し、官僚支配を終焉させられないような民主党なら、政権交代の意味がない・・・」 ここまで応援してくれるこの70歳の一市民の応援に、小沢一郎は拝跪して 感謝し、みずからの言葉どおり、「身の朽ちるまでその使命を達成する」覚悟を新たにすべきだ。 小沢側近はこの投書をなんとしてでも小沢一郎に読ませるべきだ。 小沢一郎を支援する人たちは様々だろう。支援する理由も色々あるだろう。 小沢一郎から政治的庇護を得ている者の支持もあれば、反麻生の立場から小沢一郎を支持する者もいるだろう。とにかくまず政権交代だ、と考える者もいれば、この投書の主のように、既存支配体制を根底から変革するような政権交代を望む者もいる。 私はまさしくこの投書の主と同じ考えで小沢代表を支持している。 (中略) 小沢一郎のとるべき行動は一つしかない。政権交代をした暁には日本の権力構造を変えて見せる、民主革命を起して見せる、と、この際はっきりと宣言するほかはないのである。 小沢一郎はそれを民主党員の前に示し、同時に国民の前に示すのだ。究極の劇場型政治である。 このような事は、さすがの小沢一郎も、普通の状況ではできないだろう。ましてや、ただでさえシャイで口下手な小沢一郎である。 しかし、いまは違う。この投書の主がいみじくも書いているように、小沢一郎に求められている事は、閉塞した国民の心に火をつける民主革命宣言をする事なのだ。 その事以外の何物も、もはやない。 小沢一郎という政治家の真価を私は知らない。しかし、小沢一郎が真価のある政治家であるのなら、いまこそ、その真価を国民の前に示す事のできる、最大で、最後のチャンス到来だ、と自覚すべきだ。 政治家小沢一郎にとって男冥利につきるではないか。みずからが置かれている苦しい状況を、天が与えてくれた桧舞台と心得て、小沢一郎には頑張ってもらいたい。』 そして、天木さんはブログを読んだ方の感想、意見を求められていますので、私は以下のメールを送りました。 天木 直人さんへ 私も投書の方の意見、それを取り上げた天木さんと同意見です。 小沢党首が「自民党との大連立」を口にしたときには、唯一期待していたことに対し裏切られたと怒りました。 今もその怒りは収まってはいませんし、小沢党首を心底信じられませんが、豪腕と言われ、自民党を飛び出した時の信念(残り火)が残っていると信じたい。思いたい。 この変革の時に、創造的破壊が出来る数少ない政治家のイメージの余韻が残っているこの最後の時に、過去の罪滅ぼしも含めて、もう一度小沢政治家としての存在価値を示して欲しい。 何時までも椅子にしがみつくことなく、過去の自民政治の秘密を公開すればよいのです。 知れば、国民は憤慨するでしょうが、同時に覚悟も決めると考えます。 金をばら撒き、ごまかし、延命策を講じるのはもうこの辺で終わりにしましょう。 政治・経済・社会が崩壊するのみでなく、人心が崩壊してしまいます。

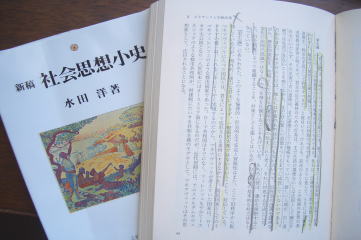

↑↓ ほんとの名前は知りません、「かんざし花」と呼んでます   ↑花の名は知りません。数日前から、これを「母の日」の花にしても良いかと思っていました。 毎年、この時期になりますと、松の木の下に姿を見せてくれます。  ↑「ピクルス」、昨年はこの色の他に、黄色とピンクがありましが今年はこれ一色です。  ↑、同じ花を万華鏡に仕上げてみました。 今日も「社会思想史」予習が順調に進んでいます。 どうしたことでしょうか。

香り一杯の百合とカーネーションが届きました。 社会思想史の予習、本日は順調に進みました。 6月イッパイ分までは済ましましたので、後4回分は楽しみながら進める予定です。 と言いつつ、時間経過と共に、現代に近づいて来まして、第1次世界大戦から第2次世界大戦のいわゆる「戦間期の思想」まで、たどり着きました。 楽しみをとって置くか、一気に進むかかと思案しています。 明日頃になると、一息つきたくなりそうだとの予感もしています。 「父の日」のプレゼントとして、おく事にしましょう。

『共産党宣言」から、資本主義の成熟ー1848年から1871年ーに挑みました。 少しばかり聞きかじった単語が出てきます。 記憶や知識あることとは、かなり異なる事柄、表現が記載されています。 何度も読み直します、読み直すと「あ〜、そうだったのか」という認識し、これまた楽しいものです。 結局、本日は6時間かけて1日分の予習しか出来ませんでした。 雨も上がり、陽がさしてきました。散歩に出かけることにしました。   ↑ お隣のシャクヤクが咲き始めました   ↑タニウツギが満開です 雨がタップリ降りました、この辺りでは田圃への導入にはもう少しあとですので、狭い大谷川は久しぶりにザーザーと音を立てています。 せき止められたところの鯉が流されていないかと心配しましたが、滝登りをするぐらいです、節句の後ですが悠々と泳いでいました。

今春の大学の受講科目は4科目です。 全て予習が必要な科目ではありませんが、「社会思想史」は必要です。(事前の予習が講義の興味を更に増す) 別に聴講生には提出が義務付けされているわけではありませんが、可能な限り学生と同じ条件で受講してみようと考えていますので、真剣です。 このゴールデン・ウイークの後半から今週一杯で、可能な限り前取りして宿題を終えようと取り組んでいます。 340ページの教科書をA4で、15枚に纏めるには私にとってはかなりの努力が必要です。 まず、ザァーと目を通します。気になったところに棒線を入れます。 次々と聞いたこともない、読んだこともない人名、学説、歴史等が出てきます。 そればかりでなく、その方の意見と対比して他の方の説も続きます。 何処がポイントなのか、読んでるうちに訳が分らなくなります。 1回が20〜30ページですが、一通り目を通したところで、休憩です。 次に、節を区切って読んでゆきます。 ポイントと思うところに棒線を入れます。 そこで、再び読み直し、書き出す箇所に色鉛筆でマークを入れます。 そのところをパソコン入力です。 このような繰り返しを、8〜10回しますが、ほとんどの場合紙面不足と成ります。 そこで、何処を削除するかと検討するのですが、なかなか前後がつながりません。 思い切って、バッサリと削除することに成ります。 この4日間で、7回分の予習がやっと終了したところです。 が、入力をし終えて、読み直すとそれなりに分った気持ちに成りますから楽しいのです。 加藤さんの要約は分りやすいなどと言われているので、止めるわけにはいかないというのが本音です。 さて、あと2日間で、どれ程進展できるのでしょうか。 哲学は論理の基本、世界は何故存在しているか→時空を超え、世界をどのようにみるか。 行き着く先は倫理学? 社会思想は世の中どのようにしたら良くなるのか、どのようにみるべきか?世の中への 不満、どうしたらよくなるのかを取り上げるのが社会思想。 過去の社会思想史を学びつつ、今の世の中をどのようにとらえるか。どのようにみるべきか。 そして、世の中の不満、不信、不安をどうしたら解消できるか・・・ これまでの自分の考え方やものの見方、生きてきた実体を反省しながらの進展です。 哲学、社会思想、宗教には境界がないようです。 ごちゃ混ぜになってきます。 自分の納得したスッキリで単純な見方、考え方、生き方が良いようです。

このゴールデン・ウイーク期間中は、曇りはあっても雨はないとの予報でしたが、高気圧に覆われいた日本列島を南海上の低気圧に向かって湿った空気が流れ込み、列島を南北に分けたお天気となりました。 高速道路の渋滞のテレビを見ながら”ご苦労様”と言いながら、新緑の山々と庭を眺めています。  ↑ ↓ 5月4日・5日と楽しませてくれ菖蒲もぐったり   ↑玄関入り口・壁の金太郎もお控えの時か(旧節句まで頑張るか)  ↑それに替わって、雨の中「カボッチャの新芽」が勢いよく伸びてきました。 今月末には、定植と成ります。 スイカの隣が定植予定地ですが、交配して「カボチャスイカ」あるいは「スイカ・カボチャ」になってしまうのではないかと思案中です。

前夜の余韻とアルコールが少々残存してしていることを感じながら、瑞浪に向かいました。 高速道路が混雑している為か、一般道路も普段に比べ20〜30%ほど余分に時間を要しました。 特に記録することはありませんが、若い方との共同作業と成り、希望する夏野菜を持ってきてくださいと言いましたら、「スイカ」の苗を持ってこられました。 隣にカボチャを植え込むから、交配してしまいスイカではなく、カボチャになってしまいますよと言っておいたのですが、どのようになるかそれが楽しみだと言うことで、スイカを植えつけました。   其の他、ジャガイモの土寄せ、春〜夏野菜の畑の草取りと、ダイコン、ホウレンソウ、サラダ菜の抜き菜をしました。 抜き菜を持って帰っていただきましたが、どのような料理だされたのでしょうか。 我が家ではホウレンソウのオヒタシ、そこらのスーパーで購入してきたホウレンソウとは味が全く違いを感じましたが、どんな報告が次回聞けるか楽しみです。 5月4日のこと 毎年春と、秋に友達に来ていただき、バーベキューをしています。 友達が来ていただけるので、春から初夏の我が家の庭はそれなりに綺麗です。 5月2日、昼間からの御酒が続いていますが、これまた気の置けない仲間との語らいに満足でした。 今夜の内にと、只今入力をしています。 オヤスミナサイ。

かっての仲間の一人が、目出度く、ご苦労様で、取締役員を退任されました。 十数年前、彼が役員就任の折に、ご苦労様、頑張ってくださいと一席の場を持ちました。 その時のお礼と言うことで、中央線の春日井駅前で、美味しいお酒をご馳走に成りました。  時代は刻々と流れてゆきます。 さて、これからですね。 みんな、みんな若いですね。 私もこれからです。 当日は、愛岐トンネルを歩いた後、ジン・トニックをそれなりに飲んでからの一席でしたが、 気の置けない方々との場はなんとも楽しく愉快でした。 高蔵寺駅まで車に乗らずに出かけたことは大正解でした。 タクシー料金が高くなっていたことに驚きました。 いやいや、安全第一です。 COLUMN 1−D 1031 平成20年5月2日 記 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 庄内川沿いの渓谷に蒸気機関車の力強い鼓動が響き渡っていたのは、今から40年前以上も昔。 愛知県高蔵寺から岐阜県多治見市に向かう庄内川沿いに国鉄時代の中央西線(塩尻から東京までが中央東線)の廃線跡があります。 この廃線は1900年に開通し、複線電化により新ルートに電車が通る昭和41(1966)年まで使用された後、庄内川の深い渓流沿いの急峻な崖にへばりつき、人を寄せ付けない環境下、うっそうとしたヤブの中に眠っていました。 この「高蔵寺駅」と「多治見駅」の間の約8Kmの廃線跡には、13基(建設当時は14基)のトンネルが現存しています。 2年前、全国有数のこの貴重な産業遺産を後世残したいと保存再生委員会が設立されました。 現在、メンバーの手で現地開拓と調査、そして保存研究が進められ、長年の眠りから蘇った3号から6号まで1500メートルあまりの廃線とトンネルが見つかっている。  ↑定光寺駅から下流の高蔵寺方面を望む  ↑ 定光寺駅から上流を望む。 左に現在の中央線、その上に廃線跡。右の白い流れは「玉野発電所」の入水ダム。 この川はこの上流が「土岐川」といい、この辺りから高蔵寺の鹿乗橋までを玉野川、そしてその下流を「庄内川」と呼んでいる。   ↑可能な限り、自然木を残しましたと言う感じで、整備されていました    ① ② ③ ↑”整備されていました”と言っても、足元は枕木が外されたままですし、崩れた石がトンネル内に放置されております。 「懐中電灯をお持ちください」の案内を忘れて手ぶらです。 ①はトンネル内の灯油のランプ。 ③はこれは素晴らしかった、鏡で太陽を反射してトンネル内を照らしていました。   ↑トンネル内で水漏れ ↑トンネル入り口の植物 年月が経過したことを示す為に残しておくのか、遺産存続で補修するのか悩んでいた。   ↑沢越えところでは、開拓・調査した時に伐採した竹で橋と水車が作られていました。 渡るのは簡単ですが、どれ程の労力をかけて切り拓かれたのでしょうか。 100年前のトンエル工事の時は更にどうだったのでしょうか。この区間だけで20数人の方が犠牲になっていると、定光寺・玉野公園前の石碑に書かれていました。 40年余りの間に、軌道上には樹木が生い茂り、特に数百本の実生モミジやツバキ、野フジが咲き乱れるなど豊かな植生の自然林が創られ、近代遺産群と自然が共生する全国でも大変珍しいエリアとなっています。 国鉄が複線化した時、工事を請け負っていた会社が旧軌道を買い取った(買い取らされた)のでしょうか、今はこの区間私有地になっており、廃線跡再生基金を募り、ナショナル・トラスト運動をされております。  ↑復刻版切符とトラスト運動記念券   ↑いつもは無人駅の「定光寺駅」 5月6日までは賑わうことでしょう 行くときに、高蔵寺駅から定光寺まで電車を予定していましたら、30分の間、快速ばかりで定光寺には停車しません。 歩くことにしました。 玉野発電所の水路沿いに約4Km強でした。 本日は合計10Km弱を歩かせていただきました。 暗いトンネルと石ころの上で、それ以上の疲労感を覚えました。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |