| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

庭の隅の1・5坪の畑には、毎年食べかすのカボチャの種から芽が伸びてきます。 大層な投資をして肥やしている畑ですので、ほとんど引き抜いてしまうのですが、今年はなぜか2本をそのままにしておきました。 するとどうですか↑、イチイの生垣の上を這い登り、ドンドンと伸びています。 昨日、根元を観察してみましたが、マダマダしっかりしていますので、この勢いを止まりそうにもありません。 こちらは、敷地内の生垣ですから良いのですが、お隣との境界線に下っていった蔓は既に2回、芽摘みをしました。  ↑ 4メートル以上の垂れ下がったカボチョの蔓です その途中に、小さな実をつけていましたので、このままにしておこうと思っていますが、ご覧のように「ツタ」の一部を剥がしてしまっています。 実が大きくなるに連れて、重みでもっと激しく引き剥がしてしまうのではないかと心配しています。

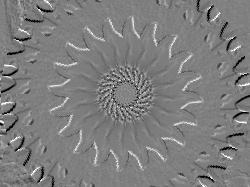

↑ これはなんの花のどのような状態での万華鏡でしょうか 大学の半期は15週の講義で構成されています。 一昨年までは13週でしたが昨年から15週に成りました。 今年は4月8日から授業が開始されましたので、7月28日が最終講義となります。 13週の時はそれほど感じませんでしたが、昨年からは7月の声を聞きますと、授業に対しての集中力が落ちてくるように感じています。 一週、一週とすぎてゆくのを指折り数え、小学・中学校の頃と同様に、夏休みが早く来ないかなと待ちどうしい気持ちでイッパイです。 秋期の授業の開始が9月21日からですから、約2ヶ月のお休みです。 子供たちは今年は7月18日が土曜日ですし、21日は海の日の振り替え休日ですから 明日の17日が終業式でしょうか。 通学路から眺められる七夕飾りは8月7日まではそのままです。  2週間前に咲き始めた通学路の「ヒマワリ」が、↑こんな状態です。 種を採取するからと当分このままです。  この画面トップの万華鏡は↑このヒマワリでした。 元気な姿で楽しませてくれた後、万華鏡でこれまた、素晴らしい画を見せてくれました。

↑、中央のマスコットの右側が「シャオロン」です。   今年も4年連続で、「中日ドラゴンズ・ファン・クラブ」の抽選で当選しました。 席は外野でしかもバック・スクリーンの横です。 ↑ご覧のように大型スクリーンはこんな状態でしか見ることができません。 センターフライも捕球されたのか、ヘンスに直撃したのかも分からず、少し時間を置いて他の観衆の声で判断します。 和田のセンターフライで一気に3塁ベースまで走ったブランコを見て、外野に抜けたのかなと思いましたが、なんと捕球されダブル・プレイでした。 次の打席で今度も和田、今度は間違いなく外野フェンスに達して2塁打です。  昨日は日曜日でしたので、人気のキャラクター「ドアラ」の負けじと「シャオロン」の応援ポスター・グッズが配布されました。 1,3,7回の選手交代時にシャオロンが登場し、盛り上げます。その時配付された、ポスターを掲げるのです。 ↑ 空色に見えるのがそのポスターです。  ↑そして、5回にはその裏側のピンクを掲げます  ↑3万人以上の観客はほとんど中日ファンですので、ご覧の通りです。   ↑バック・スクリーン横の最上階に陣取った彼女(結婚指輪をしていました)は、中日の攻撃に入ると必ず立ち上がって、小さな声ですが終始応援歌と選手の名を口にし続けていました。 そのうちに下の客席からオジサンも加わり、熱のある応援でした。 開幕から9連勝の川井が投げきり、巨人追撃の狼煙を上げてくれました。

「大人や上司たちが喜ぶ言葉」 「頑張ります、努力します、勉強になります、反省しています」こんな言葉を連発する最近の内外の新入社員達を見ていると、身震いがしてきます。言葉だけで、世を渡っていけると思っているのだろうか? 彼らがそのよう言葉で、その場繕いを口にする背景には、社会や、会社に夢や希望を感じない・もてないことの現われではないでしょうか。 あるいは、それで許されてきた、あるいは許されると感じさせてきた社会や会社の実体ではないでしょうか。 その現われが彼らの姿勢であり、態度でしょう。 其れゆえに、彼ら自身が自らの意思や思いで方向性や向かうべき港が見出せない、見つけようとしない指示待ち人間にしてきてしまったのではないでしょうか。 甘えていると切り捨てることも出来ますが、振り返ってみると、私達の育った次代は、自分で切り拓いたものでなく、たまたまの時に恵まれたのでしょう。 同時に貧しいが故に、あるいは努力すれば何とかなりそうだと感じてもいました。 が、今一度今というこの時を眺めてみますと、稀に見る恵まれた、自己を活かすチャンスイッパイの時代と感じないわけにはいきません。 既成の価値観や制度、仕組み、制度などが否応なく崩れ・壊れてゆく時と考えます。 人生を先に歩んだ先輩として、今という時は素晴らしい・可能性に充ちた時と場面であることを伝え、感じていただくことが素直に伝わるかどうかが問われていると思います。 彼ら自身で自らの道を切り開いてゆく勇気とそのための行動こそ今求められていることを理解し納得してもらえる方向性を示すことと、日々の指導育成ではないかと考えます。 その点から見て、貴社の新入社員への対応は、及第点以上と評価しています。 その思いが彼らにどのように伝わってゆくかどうかが問われていると考えます。

↑、三重県津市「結城神社」に「初宮参り」  ↑次男・章の長男”巧望”(たくみ)の初宮参りです    片道2時間、昼食時に缶ビール一本で我慢。 数日前、あるところで「歳相応に、枯れなくては・・」と、忠告とも、非難とも取れる言葉 を頂戴しました。が、反発の気持ちはありませんでした。 が、場違いというか、他人事のように感じ、受け流しました。 「初宮参り」ということですが、「お爺ちゃん」と呼ばれても、後を振り返ることも無いでしょう。 カメラマン担当が適切なようでした。

2年半前にも一度およばれをしています。    ↑ハンガリーサラダ ↑リトアニア・サラダ ↑ レット・ビート   ↑ハンガリー豆のサラダ ↑中央アジア・クスコス そして、メインの料理が「グヤシェ」なのですが、なんと撮影を忘れました。 この料理は前日から煮込んでおられたそうで、前回も今回も私には一番の料理でした。 1週間前に中欧(ポーランド、ハンガリー、チェコ)の旅から帰られた3人の方が、本場の グヤシュより美味しいといわれたら、先生が返す言葉で、「現地の方に6ヶ月間通いハンガリー料理を習ったからね」と返事をされておられました。 レシピ片手なら、今でも20種類は作れるといっておられました。  ↑ 教授と学生   ↑ 叔母様学生 ↑おじ様学生 研究室の約三分のニの面積は6畳くらい、最高時には15人となり、イパイイッパイです。 次回は私の自宅の庭でという話も出ました。 秋の学園祭に参加しようかとの話もあります。 ビール、ウイスキー、ワイン等が持ち込まれ、10時近くまで盛り上がりました。 車でお越しの方は全くアルコールを口にされませんでしたが、そんなことでしたら私には絶えられない時間となってしまいます。 参加者の手作りのパンが美味しいかったです。 私の梅酒とジャガイモもそこそこの評判でした。 『これが美味しくないという方は、体のどこかに欠陥があるから』と私が言ったからでしょう。

梅雨の時期、予定どうりには進まないだろうと予測していましたが、当初の計画より1日早く終了しました。 ペンキよけのビニールシート等も外されてスッキリしです。 足場を組む作業は家の周りにある樹木や花壇が邪魔をして、あるいは壁周りに配置してある色々なものを取り除いての作業でしたから、私の思っていた時間以上でしたが、打って変わって、足場の取り外しは、流れ作業のごとく一気に終わってしまいました。 この間、ペンキ塗り職人は親方と若い青年(22歳)が朝の8時からの作業開始でした。 朝、4時ごろに一度起きて天気予報を聞き、その日の判断をするということでした。 二人共に人柄が良さそうな方でしたので、キット内容のある仕事をしてもらえたことでしょう。 数年後、十数年後に結果が分かることと思います。 足場組みの方たちの親分は、外国の方でした。 3K作業とは思いませんが、異境の地で任されるまでには、相当なご苦労をされたことでしょう。 笑顔が素敵で、明るい挨拶をされる方でした。 今回の依頼先は最初の電話アプローチ(女房が受ける)、そして契約段階から作業まで全てに気分良い流れでした。 梅雨時を心配しましたが、取り越し苦労と成りました。 有難うございました。

(A)  (B) ↑最終の収穫結果は出ていませんので、なんともいえませんが、少なくとも種は同じの「スクナカボチチャ」です。 種まきの時はほぼ同じ、定植は2週間早いのが(A)の方です。 ベースになる牛糞等の堆肥は同じです。 間違いなく異なるのは(A)の方には、ベース土壌に「BMD土地改良プラスアブラカス資材」を施肥しました。 そして、二葉のときから「万田酵素」を噴霧してきました。 定植後も、2週間、時には1週間ごとに「万田酵素」を噴霧してきました。  ↑いまひとつの、初めての試みはハザを架けてネットを張り、カボチャをメロンのように釣り下げて稔らせてみようとしています。 今後のことは、続けて報告します。 さて、夏野菜は土地改良プラスアブラカス資材が施肥してありますので順調です。 2週間に一度しか収穫に来ませんので、ナス、キュウリ、トマト、ピーマンは3本しか植えてありませんが、本日初収穫で3人が数本づつもって帰りました。 写真ではほとんど判明しませんが、写真の左の方にスイカの蔓が負けじと延びているのですが・・・ カボチャとスイカが掛け合わされて「カボチャ・スイカ」になるのでしょうか。 何かで実感を持って貰おうと考えていましたイノシシ君の被害です。 これまた今週、収穫間違いなしと思っていたトウモロコシ、2日前の金曜日に見事にへし折られ無残な姿になっておりました。 苗を購入してきたIさんの落胆は、大きかったです。 これからもう一度定植し直したいといいましたが、今からでは無理と諦めてもらいました。 Iさん曰く、「他の畑は荒らされても、自分たちの畑は大丈夫」と考えていたようです。 1ヶ月前に防網か電柵を施そうと思いましたが、疲れた様子なので止めました。 悔しい思いをしないことには、作業の意味が理解できないだろうと考えたからです。 当日、他のメンバーが電柵を設置してくれていました。 が、今週も最終までは終了しておりませんでしたので、マダマダどこかに被害が出ることでしょう。  ↑「商品価値としては、大きすぎてどうかな」とのお言葉をいただきましたが、このジャガイモも上記の酵素の散布をしてきました。 私には、この10年間で、間違いなく粒ぞろいで、大きなジャガイモの収穫となりました。 初参加の、彼らはこれが当たり前と思っているようですので、秋ジャガイモは従来の方式で栽培してみようかと思っています。  ↑元気が良いといえば、最終の収穫のダイコンのお姿です。  ↓  ↑、お別れは、スクナカボチョの万華鏡です

↓ ↓ ↓    ↑開花度合いを左から右に並べてみました   ↑ 通路のプランター「ヒマワリ」の上には七夕飾りです。  ↓  ↑輪郭をえぞって見ると、花火のようにも見えませんか  ↑エンボス(浮き彫り)にすると、油絵のようです。  ↑ エンボスを万華鏡で仕上げると、歯車に・・  ↑最後は、やはり万華鏡で終了です。 帰宅の子供たちにこの万華鏡を見せたらなんと言うのでしょうか。 COLUMN 1−D 1061 平成20年7月2日 |

||||||||||||||||||

屋上4回目、外壁2回目の塗装が始まりました

|

||||||||||||||||||

| あと数年は大丈夫と考えていましたが、業者の方の上手なお話につられて(?)、外壁の塗装をすることになりました。 屋上は築10年目に第1回を実施。 外壁は築14年目に実施しました、その折、業者に進められて屋上も2回目の実施をしています。 第3回目の屋上塗装は、6年前、ある会の情報に真夏の室内温度を4~5度下げるとあり、又、その塗料の代理店を友人がしていることを知り、早速実施しました。 その効果は確かにありました。現在も続いています。 そして、今回です。壁面の塗装のみを見積もり、依頼したのですが、本日「屋上もこの機会に実施した方が良いですよ」と写真で示されました。 組まれた足場で屋上を覗いてみましたが、素人には分かりません。 親方の人柄がよさそうでしたので、専門家の話を取り入れることにしました。 前回の見積書が残っていますので、それと対比してもお値打ちであろうと判断しました。  建築関係に知識のある息子に使用塗料のことを調べてもらいましたが、現時点では一番の品質ということです。 20〜25年は充分持ちますというので、私の代ではこれが最後かと思っています。 家の周りには、ジャスミンを初め、金木犀、黒竹(七夕飾り)等で、空いている庭は足の踏み場もありません。 窓が目隠しされていますので、うっとしい限りです。 10日間の辛抱といいますが、梅雨時のことどうなりますことやら・・・。 窓の外が見えず、大学の復習・活字化は、それなりに進むのですが、一息ついたときに山並みが見えず、家の外に何度か出ることになりました。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |