| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||||||

大きく時代が変革する時、人生の岐路というほどではありませんが私自身活動すべき時なのか、それとも静かに時を過ごすべきかの助言を頂こうと考えていました。 私の運命のリズムがどのようになっているのか知っておく必要であるとも考えれおりました。 易というよりは学問体系にまで高めたというか、道理に合わないことを省いて学問にまでされたという四柱推命の一つである「命理学」の鑑定を受けに行きました。 ここ数年(6〜7年)新幹線で東に行く機会はあったのですが、その度に期待する「富士山」を眺めることが出来ませんでした。  ↑富士川を渡る頃より「富士山」を眺めました。 五合位にご覧のように雲がかかっています。  ↑富士市内の製紙工場の煙です  ↑ボイラーでしょうか? デフレ経済の日本ですが・・・力強く感じました  ↑鉄塔もシャキンと立っています。  ↑数分間、富士山パワーを頂きました ところで、運命のリズムはどうだったのでしょうか。 「5年前より、人生で一番運気が良く、強い所におり、当分このリズムは続く」とのことでした。 自分自身の実力や理解・納得できることで生きてきたというよりは、そのときそのときの勘で決断し過ごしてきたというのが実体です。 大きな世の中の流れが上昇気流の時には、少しぐらいの過ちは取り返すことは出来たのでしょうが、これからの時代はそんな訳には行かないと考えています。 この年齢になれば「人生の転機」とかの大げさなことはないのでしょうが、それでも自分だけの事ではなく、多くの方々に援助され・支援されて生活しており、時には影響する発言や行動をすることもあるでしょうから、自分の運勢のリズム・流れを知っていることは必要であると考えています。 調子者ですので直ぐにいい気になってしまいやすい性格です。 鑑定結果に有頂天にならず、と言って引っ込み・縮こまっているだけではこの時代を生き抜いてはいけないと考えております。 試行錯誤でよいから、この時代を前向きに行動してゆこうと、富士山に誓いました。

調べてみましたら、昨年は12月25日に紹介しています。 この時期の寒さで、庭に出ることは少なく、第一輪を見つけるのは偶然です。 ですから、本日・23日に見つけましたが、昨年とほぼ同じ時期に開花ということになります。  ↑木の下部には全く枯葉はついていませんが、頭部には残っています。 毎年、この枯葉を手で一枚一枚落としてから、撮影しますが今年はワザと残しました。  ↑花は下部から咲き始めますので、上部はこのようにまだ蕾です。  → → ↑今にも咲き出しそうな蕾ですが、万華鏡にしますと殆ど灰色一色です。  → →  ↑座り込んで、下部の一輪を納めました。 するとご覧のように春を告げてくれます。 まだ、数輪咲いているだけですので、あの甘い香りは微かにしか捕らえることが出来ません。 それがかえって、ロウバイの妖艶さと可憐さを演出しているように感じました。 2本のロウバイですが、歳が開けて2月の末までは楽しませてくれる、花の少ないこの時期貴重な花木です。 今年も何度かここに登場することでしょう。 ロウバイと入れ替わりに咲く「サンシュ」が昨年思い切って剪定しましたら、花芽が殆ど見当たりません。 2〜3年、これでもかと咲きましたので、今年はお休みなのでしょうか。 へぼ庭師の剪定時期の間違いだったのでしょうか。 狭い庭の毎年の出来事で、年々同じことの繰り返しのようですが、それでも気をつけている積りですが、思わぬ出来事に出会います。 屁理屈で、これも時代の変革の現われであるのだろうかと、半分弁解の理由を見つけています。

まず、Mさんが書きました。 『「雑誌の類は信じなくても新聞やテレビのニュースは信じる」人はまだまだ多い印象ですね。 それは、ちょっとやそっとでは変わらないなぁ、と感じています。既に二極分化してますね。 私は、社内の友人達に対して、時々こんなこと(↓)をしています。結構効果がありますよ。 新聞やWeb等のマスメディ報道について、「その報道の裏や背景、報道されていない本当のところは?など」をメールで伝えています。 新聞やWeb等のマスメディで「報道されない出来事」について、 「こんなことが起こっている。起こっている背景。マスメディアで報道されない理由。今後の予想」をメールで伝えています。 マスメディアやエコノミストの解説について、 「解説の背景や狙い。本当のところはどうか?実際のところ今後の展開はこなる筈だ」 をメールで伝えています。そして、 「XX年XX月XX日のメールに書いた通りになったでしょ?世の中は嘘と間違いだらけだから信じないでね」とメールで伝えています。 ところで、 日本経済新聞も朝日新聞も産経新聞も毎日新聞も読売新聞グループも・・・赤字ですよね。 赤字なんて今は珍しくもありませんが、このまま崩壊に向かうんでしょうね。そして、静かな世の中へ一歩近づく。ちなみに、「聖書の暗号」には”倒産する”と出ています。まず朝日、次に日経と。 「新聞社が倒産すると折込チラシが無くなるけど、スーパーの買い物どうしようか?」って感じです。(笑)実際、妻とそんな会話をしています。 本当に朝っぱらからパソコンで毎日のチラシを確認するのか???そういう主婦もいるけど・・・しないなぁ。 折込チラシの効果が落ちているとは言え、見ている人も未だ多い。 「折込チラシの為に新聞とってる」って人と、「折込チラシは要らない」って人と、結構、二極化状況ですよね。 新聞の衰退に伴って、 今後、小売店は顧客へのアプローチ方法の再考・再構築が必要となり、消費者の購買スタイルも変わるんでしょうね。それらをインフラとして支える街作りも大切になりますね。 と、日本再生プログラム推進フォーラムによる都市再構築へと話を繋げる。(笑) 実は、私は、マスメディアの報道にはもう余り興味がありません。一応、見ますけど。”常識”の情報源として。 でも、バッシングする気も戦う気も無いです。 知り合いに対して、淡々と報道の間違いと真実を伝えるだけです。伝える相手を少しずつ増やしていくだけです。バッシングや戦いは他の方々にお任せです。 それより、 マスメディアが衰退し消えて行ったら世の中がどうなるのか?その時の為に何をしておけば世の中の役に立つのか? ということを考えたいし、それを行動に結び付けたい。友人達にもそれを伝えたい。 「新聞報道の中身」よりも「折込チラシが無くなった世の中」の方に興味があるのは、そういう理由です。』 Sさんの投稿です。 『数ヶ月前より藤原先生のインターネット放送局や著作を通じて、その大きな大局観に共鳴し続け、今回会員として参加させていただきました。 現在、45歳です。ちょうどメディアの議論が続いておりますが、私自身約20年間、日本とアメリカのメディア(テレビ)で報道の仕事をしておりました。 現在はIT業界に身を移しております。 メディアの仕事を離れて、自分として追い続けているテーマが「メディアリテラシー」です。 語義としては、メディアに対する受容力ということになるのでしょうが、その語義はともかく、メディアで報道されている内容をどう読むのか?という事に尽きると思います。 まさに「日経新聞を裏読みする」こと、そのものと言い換えても間違いはないと考えております。 今まさに「歴史の断層」に立ちながら、「自分は何が出来るのか?何を役立てることができるのか?」を考え続ける毎日です。皆様、何卒宜しくお願いいたします。 「マスメディアが消えた後の世界は?」これは非常に重要なテーマであることは間違いありません。 まさにインターネットを活用できる「インターネットリテラシー」に繋がっていくものであると思います。 これまでのメディアは「マスメディア=権威」であったことは認めざるを得ない事実ではないでしょうか? これは考え方の一つとして、「マスメディアであれば信用に足りるであろう」という仮定から始まります。 この仮定が前提にある限り、メディアの流す情報には疑問を挟む余地が極めて限られてきます。 しかしながら、マスメディアには決定的な事実があります。「編集権」です。 インターネットには編集権はありません。(もちろん、検索サイトに引っかからないようにされる、という問題も一部では存在しますが、あえて、ここではその点は外します) この「編集権が無い情報の世界」が、「マスメディアが消えた後の世界」の前提になるのはないでしょうか? こうした事を考えるにつれ、今後の世界がますます楽しみになってくるようにも思えます。』 Sさんの投稿を読んだ、Aさんの投稿です。 『私も基本的に、新聞は「裏読み」するためにのみ購読しています。 (日本経済新聞は、折込チラシが少ないので、その面の利用価値は低いですね、、、) テレビの報道はほとんど見ません。あえて言えば、体制側が今 国民に何を信じ込ませようとしているのか、を知る意味でニュースを見る位です。 ラジオはテレビより少しマシ、という話も聞きますが、本当でしょうか? (藤原先生がNHKラジオに出演されて、体制側に都合の悪い話もされていることを考えると、本当なのかもしれませんね。) ただ、最近は裏読みしすぎて、何を信じていいのか分からなくなるのが悩みです。(笑) そんなときこそ、自分の直感を信じること (そして直感を鍛えるために歴史に学ぶこと) が大切なのだと感じます。 それにしても、日本の大手マスコミは、国民洗脳のための手段と化していますね。 先の大戦中の「大本営発表」そのままの体質が現在まで脈々と息づいているのでしょう。 私は正直、北朝鮮のことや、ジョージ・オーウェルの小説「1984」の世界のことを笑う気になれません。(現在の日本も大差なしでは?) マスコミは、電通に頭が上がらない ⇒ 電通はアメリカに頭が上がらない ⇒ ゆえにマスコミはアメリカの言いなりという説もあります。 本当に、マスコミの経営が破綻して、報道内容がマシになるのであれば良いですね。 私は悲観的なので、寡占化が進んで、もっとヒドくなるのではないかと懸念します。 M様の、マスメディアが消えた後の世界、という視点は 今まで持ったことがなかったので、面白いテーマだな、と感じました。 私・加藤は読んでいるだけで、討論に参加することなど出来ませんが、それでも色々な視点や意見を学ぶことが出来楽しんでいるというか、やはり学んでいます。

↑Yさんの独立記念祝賀壮行会  ↑ 仕出しの寿司と配達ピザ、もらい物のハムを輪切りにして事務所内で・・ 私が月に一二度出入りしています会社で、一人の若者が独立することになりました。 その会社での業務を通じて取得したノウハウと展開商品を持って独立することになりました。 社長が「では年収2000万円を目指して頑張ってください」と励ますと、彼もニコニコと「では2000万円を目指します」と応答しました。皆から期せずして拍手が湧きました。 当日は12月生まれの方の誕生日会でもありました。  ↑来年4月、入社予定のX君も12月生まれの誕生日でした。 アルバイトと研修を兼ねて本年の9月から毎週数日出勤してきます。 アルバイト料は普通の学生アルバイト代が支払われています。 来年の4月には直ぐにでも第一線で活躍が期待されています。 私はこの会社が好きです。出入りするたびにパワーを貰います。 限界集落、平均年齢70歳の遠山郷の方々のパワーとはまた違ったエネルギーを感じます。 今のところ、決して安定した会社ではありませんが、次から次へと新たなアディアが生まれ、その後、2~3ヶ月経過しますとプランが纏まり・出来上がります。 そして、小さくではありますが試行錯誤の行動に移ります。 まずいと判断すれば早めに引っ込め、次の機会を待ったり、内容を修正して更に取り組みます。 今年、仕掛けた、あるいはこれから仕掛けようとする案件が次々に展開されます。 使用されている単語や専門用語は分かりませんが、そこはイイカゲン修行僧の勘でおおむね良好の理解で頷いています。 世の中暗く・冷たいことばかりが強調されていますが、私には「遠山郷」、「瑞浪の百姓学校」そして、「このインターネット・インフラ提供企業・一六社」という会社に出入りして、エネルギーをいただき楽しく・明るく・温かな年末を迎えさせていただいています。 それなりに、有意義で楽しい2009年でした。少しばかり有頂天になってはいないかと自問していますので、明後日は私の運勢のリズムが現在どのような所にあるのか、進むときか、自重する時かの助言とご指導をいただきに小田原に行こうと思っています。 ところで、今年はまだ年賀状が終わっていません。これから、取り掛かります。

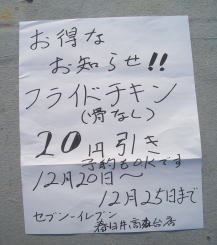

本日の新聞報道から、 『「コンビニ売り上げ高、過去最大の下落」主要コンビニの11月の既存店売り上高は、前年同月比6・3%減、6ヶ月連続で前年水準を下回った。 下落率は記録のある1999年以降、11月としては過去最大』。とありました。 30数年前、学んだことに小売業の「小売の輪」という法則がありましした。 正確なことは忘れてしまいましたが、第1法則が「既存の業態に対して、その業態が提供する価額を下回る価額で、次の業態が登場する」ということだったと記憶します。 具体的には百貨店が先行して定着した小売の業態とします。するとそ百貨店を下回る価額でGMS(大型スーパー)が登場します、すると次にはそのGMSを下回る価額で提供するデスカウウント・ストアーが登場します。 その後、日本ではそのデスカウント・ストアを下回る価額で、取り扱い商品は限られていましたが「ホームセンター」が登場しました。 そのホームセンターを下回る価額で「ドラッグ・ストアー」が登場しました。 果たしてドラッグ・ストアーの価額が下回ったかどうかは議論の余地のあるところですが、間違いなく先行した業態よりも消費者により近いところ(小さな商圏で)で価額も値引きして成立する業態でした 以上の法則には当てはまらない業態が登場しました。それはコンビニエンスストアーで、ホームセンターと前後して日本では登場してきました。 このコンビニエンスストアーは決して安さを売り物にしたのではなく、近くで便利、営業時間が長くて便利というように、まさにコンビニエンスを売り物にし、価額はどちらかといえば高値でした。 コンビニが登場して30数年、人口2万人に1店舗とかが限界といわれていましたが、今ではその2万人を切ったことでしょう。 そして、全国展開した大手同志の競争と成り、熾烈な競争が続いています。 小売業界で唯一と言っていいほどに利益がでていましたコンビニ業界も足元が怪しくなってきました。 同一業態のコンビニ間の競争のみならず、食品スーパー、あるいはドラッグ・ストアー、あるいはホームセンター、GMSとの間でも価額競争が続けられています。 今年、コンビニ最大手の「セブン・イレブン」に公正取引委員会の勧告が出ました。 FCのコンビニ店のオーナーの自主裁量権が認められることとなりました。 (具体的にはおにぎり等の賞味期限切れの商品は廃棄処分するという、フランチャイジーの指導に対して、オーナーの自主裁量で値引き販売が可能という勧告です)  ↑セブン・イレブンのチラシ 結果、上記のような手書きされコピーしたチラシが我が家にもおりこまれる事となりました。 どう見ても、全国で2万店以上も展開するコンビニ・チェーンのスマートで洗練されたイメージとは異なります。 以前でなら、決してコンビニの親会社が許すとは考えられないレベルの表現内容です。 先週は御握りの特売でした。 120円のものが100円、150円以上のものは全て120円と表示されていたと思います。 列ができ、直ぐに売れきれた状況と聞いております。 コンビニ・オーナーの努力が報われたということでしょうか。 何処もかしこもデフレとかで、価額の引き下げ競争が全てに勝る(それしかない)戦術とばかりに繰り広げられていますが。 体力勝負のようで何時まで続くのでしょうか。 時代は間違いなく大きく音を立てて変革しています。 体力勝負の争いがこれからも続くのでしょうが、バブル崩壊して20数年、この間、全てと言っていいほどにどの産業も業界も、その政策はリストラや事業の縮小ばかりが目に留まったと感じないわけにはいきません。 もう限界という声を聞きながら、財政破綻した政府の繰り出す補助金や当面の支援策で何とかその日を過ごしているとしか見えません。何時までも続けれらるものではありません。 ここらで、本格的に新たな時代の創設を目指した、取り組みが求められます。 「MORE&MORE、モット豊かに、更に豊かに」と成長が全てを癒し、解決するとの視点での行動はハッキリと行き詰ったのではないでしょうか。 大量生産し、大量に流通し、そして大量に消費するという経済・社会構造は立ち行かなくなったと考えます。 「NPO法人 日本再生プログラム推進ファーラム」(代表理事 藤原直哉)が立ち上がりました、多くの方々の参加を私も呼びかけたいと思っています。 http://nipponsaisei.jp/ あるいは、http://www.fujiwaraoffice.co.jp/ から、お入りください。

コラム 2−N NO 310に 『 「生きる力」 藤原直哉 さん 〜NPO、日本再生 プログラム推進ファーラム〜』 を掲載しました。

↑我が家の玄関前(通学路の溝の上のプランター)もご覧のようです。    ↑我が家と、道路一本隔てた御家のクリスマス・グッズをおさめました。 ↑サンダルで出かけましたが、サンダルの下に雪が張り付きます。 下駄ほどではありませんが、ニ三歩歩くだけで、足元が怪しくなります。  ↑昨日から、家の前のナンキンハゼの剪定が始まりました。 左手前の、ツンツンと若枝が伸びているのが、ナンキンハゼです。 その奥が栗に木です。 約10万枚の栗に葉の約半分が落葉しました。 右の落葉した木が愛知県の木「花之木」です。 本日、ナンキンハゼの剪定の業者に依頼して、栗の木を思いっきり剪定してもらう予定でしたが、この雪では日延べです。 この雪で、栗に葉は更に身を縮ませて、一気に落葉となることでしょう。 12月19日、車の往来も少なく、静かな土曜日です。 さてさて、手付かずになっている年賀状を書き始めましょうか。 今年も頑張って、万年筆で宛名書きをしようと思っています。

本日は「コラム 2ーN」に掲載しました。 タイトルは 『 近代日本では2度の大きな時代ギャップがあった そして、今、第3回目のギャップが進行中 〜それを、藤原直哉さんは「天地返し」と言われました〜』

街路樹ナンキンハゼの落葉が完全に終わりました。↓  すると、毎年のことですが残るのは我が家の栗の木の落葉です。↓  3日間家を開けていましたら、家の周りのみならず、数件離れた玄関先まで枯葉が舞い散っています。 園芸をされて居られる方が、腐葉土に欲しいと大型塵袋に3個分を持っていかれましたが、残りの葉の方が多いです。 そこで、道路の葉は適当に掃き集めては、燃やす事にしました↓  この町内には名物(?)叔母さんが居られます。 彼女に見つかるとお小言を言われるか、注意をされるだろうと思っているところへ現われました。 20数メートル先から、評判の釣り上った目を強く感じました。 近づいてくるなり「焚き火は条例違反なのですが・・・」 間違いなく、その条例のことは認識していますので、弁解の余地はありません。 "分かっています”と口に出し、喉の奥でこれくらいはお見逃しをとつぶやきました。 以上までなら、特に面白いこともないのですが、この名物叔母さんの日頃の言動を思い出し、ご紹介すると共に、自己問診です。。 1、年間の使用料が120円ほどの、町内会・集会所のピンク電話の設置について、 固定費が年間数千円必要と言うことで、町内会役員で廃止を決めたところ、この叔母さん老人会の会長をされており、撤去は反対と主張されました。 老人会のことを考えますと、(私も補助金収入の為、数あわせで入会していることになっており、会費も幾分支払っているらしい)設置されていたほうが便利なのでしょうが、なんと言っても年間の利用が数回ではと言うことです。 結局、撤去ということになりました。 その頃からでしょうか、ご近所の方とぶつかることが多くなったようです。 2、同じ町内でも、区画によって廃棄物の収集場所が異なります。 道路一本隔てると遠いところに持ってゆかなくてはならないご家庭も出てきます。 が、この町内は人口ゼロから始まりました。 30数年前、この町内に住宅が出来始めたころから道路を隔てるとか、組が違うと言うことではなく、掃除当番も担当し数箇所で収集しておりました。 それから、30数年ですから、場所によっては多くの廃棄物(塵)が出されるところも出来、収集場所は増えて行きました。 ある日、あるとき、その叔母さんは町内会や組の了解も取らずに、町内の衛生環境担当の印鑑を貰って、市役所と交渉し収集場所を変更してしまいました。 そして、道路一本隔てた家の方には、これまでとは別な場所に持って行きなさいと指導し始めました。 衛生環境担当の方が、家の裏の方でしたので、「何で、印鑑を押したの」と尋ねると、「怖い顔して、兎に角、印鑑を押せ、押せと迫られて、押してしまいました」と責任を感じて居られました。 設置場所の変更理由は、設置場所の家の方が困っているとのことだったのですが、その家の方はそんなこと一言も言っていないし迷惑だと抗議の態度でした。 行政・市役所も簡単には元に戻すことも出来ないと、かれこれ1年半が経過しました。 3、もう一点、その叔母さんの組で組長の当番が廻ってきました。 そこでの発言は「来年、私は後期高齢者になるから、組長は出来ない」と言って、翌年の当番の家の所に言ってきたと言うのです。 この町内も、30数年経過しますと、これから次々と後期高齢者の家ばかりになります。 そんな理由ではと誰でもが思うのですが、そこがなかなかのご仁であったようです。 最後はそこのご主人が「分かりました」と引き取ったとのこと・・。 「何で引き受けた」と、ご主人がお叱りを受けたとの噂です。 実に物静かなご主人は一言、「喧嘩が発生するようでしたら、そのときは私から言いますから」とのお言葉であったと聞いています。  この話の初めは、私の栗の葉の焚き火からです。条例違反と言われれば弁解の余地なしです。 小さく燃え上がった炎を見て、通りがかりの方が、「懐かしいですね」とか、ごみ収集場所に来れれた方が「焼き芋が出来ないかしら」と声をかけてゆかれました。 それらの声を耳にした後だったので、叔母さんの釣り上った目と「条例違反ですよ」の一言に、穏やかに・気持ちよく作業をしていた気分が少し萎えてしまいそうになりました。 病院勤務の近くの方が「あれはボケの兆候である」との診断をされたそうです。 ところが、この叔母さん、新たな塵収集場所やその近くの小公園の掃除も小まめにされます。 それが時には一日で3^4回も出かけてこられます。 なかなか、出来ないことだ、見上げたものだと感心し、見かけたときには「ご苦労様です」 と声を掛けるようにしています。 人様のことは口さがありません。 自分ではこのくらいと思っていることも、それは自分に都合の良いことを判断基準にしたことではと反省です。 地域コミュニケーションが大切、地域の一体化が求められていると言われていますが、30年前にはこの町内にもあった、「夏休みの朝の体操」、「小学校の夏の記念行事・弥勒山の早朝登山」、そして「町内・子供会の旅行」等々が知らない内に消えて行きました。 この町内高齢者の2人暮らしが年々増加です。 家の中でごろゴロゴロしているだけでは、マスマスボケが早く来ることでしょう。 今週は遠山郷の限界集落と言われる集落の祭りに行ってきました。平均年齢70歳の元気な方々とお会いし、お話し、お酒を飲み、尚、かってあった森林鉄道の一部復活を計画されていることを熱く語られました。 何かお手伝いすることが出来たならと思ったり、口だけが動くのではお邪魔になるだけかと考えたりです。 落葉した栗の葉に火を点すと、勢い良く燃え盛ります。 灰はナンキンハゼの根本に返してやりました。 狭い屋敷内に落ちた枯葉は、1・5坪の我が家の庭の堆肥とします。 今はヒョロヒョロの「絹さやエンドウ」ですが、栗に葉の堆肥の力を貰って、来春はフレッシュで香りイッパイの朝の味噌汁の具に育ってくれることでしょう。  おわり

12日、家を出る時には快晴、天気予報も晴れマーク。 恵那山もスッキリ、恵那山トンネルを越えたときはどうだろうかと心配していた。 トンネルを超えると曇り空、心配的中して飯田に近づくに従って霧が立ち込める。 この辺は何時も霧の発生しやすい所だから、天竜川を越えて伊那山脈の麓に行けば晴れるのではないかと期待する。   ↑期待通りに晴れてきた。今度は伊那山脈越えの矢筈トンネル・4000メートルの向こう側が心配となる。 心配は無用であった。  ↑左の奥の建物が「旧木沢小学校」の校舎です  ↑11日の宵祭りから始まり、12日が本番、神社の前でサンマを焼きながら暖をとる。 この祭りの間は「四足」のものはダメ。昔からサンマが使われる。 女衆の話を聞いていましたら、「昔は、サンマも充分に食べれなかった。 一匹を3つにも、4つにもに切って食べたものだった。祭りの時にはサンマイッパイの「サンマ飯」が腹イッパイ食べれて嬉しかった」と語ってくれた。  ↑約建坪100の木造の神社は半分が神殿、半分が舞所となっている。 舞所の中央に釜戸が据えられています。  ↑「煙い、眠い、寒い祭り」と言われますが、差し込む太陽は温かです。  ↑陽が沈み、神社のチョウチンに明かりが灯りました。   ↑禰宜様により、日本全国津図浦々の神々をお招きいたします  → →   ↑地元、画家の北島新平さんが描いた絵馬が20本限定で販売されていました。 直ぐに売れ切れていました。2000円なり。   ↑皆さん、お待ちかねの「面」の登場は13日、午前1時半でした。 その前に4時間ほど眠ってから舞所に行きましたが、満員で満員で写真どころではありません。 プロ、セミプロ合わせて20人以上のカメラが押し合いへし合いです。 飲みすぎと、睡眠不足で早々と車に帰り、直ぐに寝込んでしまいました。 眠る直前に、寝起きのカメラ・アングルは「祭りの終わった朝」にしようと脳裏を横切る。  ↑翌朝、目に飛び込んできましたのは、これでした。 ここの人たちは兎に角良く飲みます。頻度と言い、その量といい半端ではありません。 酒飲みの私が言うのですから・・・。しかし、この地に来た時の飲み方がダンダン分かってきました。 勧め上手ですから、調子に乗っていたら一気にダウンです。  ↑ビッシリと奉納されていましたが、既にどこかに仕舞いこまれたようです。 お供えのお酒の量はかなりな量ですが、年々お酒よりも、金一封のほうが多くなってきたとのこと、「持ってくる人も楽だろうし、頂く方もそのほうが便利がいい」と言って笑っておられました。 奉納御神酒は一年かけて飲んでしまうと言っておられましたが、上記の写真から判断して、半年は持たないことでしょう。  ↑写真が横になっているのではありません。 幟を神社内の壁にぶら提げました。   ↑釜戸の火が落とされました。   ↑後片付けが終了した13日、最後の昼ごはんが、再び「サンマ飯」です。 尚、ご飯のことですが、神様役をされる5人の方々と、「下々の者」の食事の内容が異なります。 神様はお刺身も食べられるようです。 神様の分は毎回、新しいご飯が炊かれます。 神様が召し上がれた後の残ったモノを、残りの味噌汁と一緒にして雑炊にしても食べるそうです。 この風習が厳しく残っているのは、この木沢八幡社だそうで、それだけ格式が高い神社と言うことのようですが・・・・。  ↑ 最後の火が消されてゆきました。  ↑神様も、下々も、皆腹いっぱいに飯を食べることが出来るれば幸せなことです。 12月13日は後片付けのア後も、木沢小学校で飲み続けることになりました。 その日に帰宅することは出来ず、14日和田地区に行き、「観音霊水」と「饅頭」を購入して帰宅。 このところの遠山郷行きは「1泊2日」の計画が「2泊3日」が定番になってしまいました。

たった2日間更新しなかっただけなのですが、久しぶりに昔の悪友から「どうした、風邪か、インフルエンザか、脳卒中か・・・」とメールが届きました。 今年は先月下旬から忘年会と称して、要は一献の場が設けられる機会が多いです。 嫌いではないので、喜んで全てに参加しています。今のところ別状はありませんが肝臓が悲鳴を上げているのではないかとチョコット気にはしていますが、それ以上ではありません。 それでも、昨夜はこの時期なら殆ど「日本酒」が中心ですが、トマトジュースにウオッカを注ぎ、”ブラディー・マリー”を3杯飲んだところで、ウイスキーに代わりました。 今朝は「ワイン」とは言わず、ポリフノールを通常通り頂きましたが、気がついてみると平均250〜300ミリ・リットルが本日は180ミリで止まっていました。 自棄で飲んでいるのでもなく、怒りや悲しみで飲んでいるのでもありませんので、自然と酒量が調整されているのでしょうか。 話し代わって、北沢防衛庁大臣が、普天間基地の移転問題でグアムを視察してきましたが、1日や数時間でその実体が分かるのでしょうか。 現地を踏んだとの実績とその後の言い訳の為の視察ではなかったのではと感じられてなりません。 日米安全保障条約に基づく、日米安保は戦後の日米関係の基本であり、日本が今日あることの一つの背景(条件)であったことは、間違いない事と認識しています。 戦後、60年と言うよりは世界は15世紀の大航海時代から、産業革命を経過して、資本主義の弊害、矛盾を克服することを目指したマルクス主義も体験し、一国超大国のアメリカの行き詰まり、崩壊前夜に至り、今新しい時代が展開されようとしていると考えています。 その間、遅れた帝国主義国・日本も中国・満州の権益を目指して、国の崩壊に至る道を体験しています。 当時、中国に起こっていたナショナリズムの波や間違った中国感=イメージで突き進んでいってしまった若き将校たちの行為が大きな原因の一つであったと学びました。 現実を・事実を正しく、認識・分析・評価して、次なる方向性を定めなければならないことは、何時の時代でも変わらぬ真理だと思います。 危うさを感じます。 この話の結末は、北沢大臣のグアム訪問は真摯な現場・事実視察であったのかに疑問を持ったと言うことを書きたかった。 どうすべきか、どのように考えているのかと友よりの催促があることは予感できますが、政治家でもありませんが、慎重に発言して行きたいと考えます。 ここは、強かな判断と行動が求められると考えます。 日本は来るべき時代の一つのモデルを世界に示す使命と役割を持ち、その資格が在ると考えるからです。 それは一握りの政治家やリーダーだけで答えが出せる、あるいは答えに対する実績を示す、作り上げることが出来ないと考えるからです。 多くの人々の参加・参画を持って証明しなければならないからと考えるからです。 さて、明日からは「限界集落の遠山郷」です。 限界集落と言っても平均年齢70歳の方々は元気イッパイです。 「霜月祭り」です。 私が種芋から育てたサトイモをタップリ持参します。 海の幸・烏賊と煮込む計画です。 そのほか、白菜鍋の材料も買いました。 ”飛騨古川の搾りたて吟醸酒”、”川辺の「初留10分」の焼酎”、そのほかビールも積み込みました。 干し柿も酔い覚まし薬として忘れません。 「寒く、煙く、眠たい」と言われる、夜を徹してのお祭り、地元の方との交流に行ってきます。 その交流の中で、思いつき、暖める価値のあるヒントが頂けるような感じがしています。 COLUMN 1−D 1181 平成21年12月8日・記 |

||||||||||||||||||||||

今朝、今冬一番の冷え込み

|

||||||||||||||||||||||

先月の15日に収穫した「蜂屋柿」がこの寒さで食べごろになりました。  数軒の親戚筋に送るのが例年のこととなっております。 と言っても、硬目のほうが好きな方には、まだ柔らかいのですが、その場合は再度干してくださいと一文を書き添えました。  ↑如何ですか、美味しそうなイメージを湧かす万華鏡でしょう。 10年近く前にある百貨店で「桐の箱」には入った蜂屋柿を見たときに、何時かはあれほどの出来映えのものを作ってみせると思ったのですが、今回の出来映えは辛く見積もると40点、甘々で60点と言うところです。 日記の日付が12月8日のところに来ました。 殆どの年には今日で「印刷終了」とか、「原稿の作製に入る」と書き込まれていますが、今年は全く手つかずです。 毎年、頭をよぎったことを書くだけなのですが、今年は何も横切りません。 締め切りまでには時間もあることですから、このままにしておきます。 |

||||||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |