ts

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W�ȑO�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����͂�����

�@�@�@�@�@��N�̍��������������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�O�C�����Ⴂ�̂ŊO�ɏo��@����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����ł��傤���A�U���Ȃǂ͌p�����Ă��܂�����A���̗��R������̂ł��傤���B �@��N�͒�����w�̃I�[�v���J���b�W�̎����ǂ���4���̃J���b�W�̊J�Z���ɘb�����Ă݂Ȃ����Ǝ����������A������܂����B �@����b�������ȂƐ������Ă��܂�����A�q���̍�����̋L�q�ɂȂ�A�X�ɏ��������Ă��邤���ɂ���͂��̂܂܁u�����j�v�ɂȂ�ȂƎv�����܂����B �@���i�I�ɒʂ�߂����ߋ��̂��Ƃ��O�^�O�^�ƕ��ׂ�̂͌����Ȑ����ł��̂ŁA���̎���̑�]���̎����ǂ̂悤�ȋC���E�C�����E�l�����Œʉ߂��悤�Ƃ��Ă���̂����L�^���悤�Ǝv���܂����B �@����ȍ~�́A���̎����ӎ������L�q�͂��Ă���܂��A�~�G�ɓ��莺���ł̎��Ԃ������Ȃ�A�����ɂ��̃R�����̓��L�������������Ȃ�܂����B �@���āA�����̖��Œ�����w�̌���̍u�`���I�����܂��B�@��ʂ̊w���͎�����|�[�g��o������܂������u���ɂ͂���܂���B �@�����łƂ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���u���n�߂�5�N���I��낤�Ƃ��Ă��܂��B �@���߂ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��l���A�����Ċw�сA�����^��Ɏv���Ă���̂����L�^���悤�ƍ��l���܂����B �@�v�����܂܂ɉӏ������Ƃ����̂ł��傤���A���Ԃɍ��ڂ����Ă݂܂����B �@���x�̂��Ƃł����A�C�b�p�C���Ȃ���ł��̂Łi���܂Ȃ��Ă������ł����j�區�ڂ��A�����ڂ�����������Ă��܂��B �@�����A�������܂����������x�����������A����������A���������鏊���C�b�p�C�Ǝv���Ă��܂����A�o�ł���킯�ł��Ȃ��̂ł��̂܂܂����Ɍf�ڂ��邱�Ƃɂ��܂��B �@ �@�@�@�@�@�@������w�̂T�N�ԉ����w���@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�Q�N�P���W���E�o�l�A�W�E�O�O �@�O�A�͂��߂� �@�P�j�����Q�P�N�x�̒�����w�̂T�N�ڂ́u�I�[�v���E�J���b�W�v���I�����悤�Ƃ��Ă���B �@�Q�j�V�N�x�i�����Q�Q�N�j�̎��s���Ă݂������Ƃ���A�d�v�x�A�ً}�x�A��Փx�œ_�����Ă݂��B �@�R�j���ʁA�\�͂Ɨe�ʃI�[�o�[�ƔF���E�m�F�B �@�S�j���̂��Ƃf���Ȃ��܂܁A�u�C�C�J�Q���C�s�m�v�̎p�ŃX�^�[�g���邱�Ƃɂ����B �@�T�A������w�̒��u���ɂȂ������@ �@�P�j���ꂩ��̓��{�A���E�͂ǂ̂悤�ɂȂ�̂��낤���B���j�Ɋw�ڂ��I �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̂悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B �Q�j�u�`���e��U��Ԃ�B �@�U�A���߂������͓���ꂽ�̂��낤���B �@�P�j���j��A�ǂ̎��オ�A�ǂ̎v�z���ǂ̂悤�ɎQ�l�ɂȂ������B �@�Q�j����܂ł̑̌����Ă������ƂƂ̖ⓚ�ł������悤�ȋC������B �@�V�A���Ƃ���������l����B �@�P�j���{��`�Ƃ��̎v�z�A��������z���悤�Ƃ����Љ��`�E���Y��`�̌���́E�E�B �@�i�R�j���ɉ��Ɍ��������E �@�@�@�@�V�����i�u���W���A���V�A�A�C���h�A�����Ē����j�̍��Ƃ��ꂩ���@�@�@�@�@�@�A���[���b�p�A���̂��ꂩ �@�i�S�j�ǂ̍��������W�]�Ɛ헪�������Ă���̂��낤�� �i�T�j���{�̌��͂ƕ]�� �@�@�@�@�@�}�X�}�X������a�����o��B�Ώ��Ö@�ł͍ς܂���Ȃ��B �@�@�@�@�A�����E�g�[�^���Ȕ��z�őΏ�����l���������Ă���̂��B �@�@�@�@�B�V���ȓN�w�E���O�̂��ƁA�Љ���A�l������������Ă���B�@�@�@�@�@�C�V���ȍ\���A�d�g�݂̍\�z�Ȃ����Ė����͖����B �@�W�A���E�̗��j�̂ǂ̎���A�ǂ̎v�z�E�N�w�Ɋw�Ԃ��̂͂���̂��낤�� �@�@�@�P�j����̓X�p�C�����ɐi�����W���Ă��� �@�@�Q�j�����ɁA�����`�ŏz���Ă���悤�ɂ��v����B �@�@�R�j�����ɏœ_�Ă�̂��B �X�A�V���Ȏv�z�E�N�w�E���O�͉��̏o�Ă��Ȃ��̂��낤���B �@�@�P�j�q�G�����L�[�Ōł܂������E���E���E�w�E�E�}�X�R�~�͍d�������Ă��܂����B�@�����ɂ́A�V���Ȕ��z���A�W�J�����҂ł��Ȃ� �@�@�Q�j����͎��ȕېg�̐��E �@�@�R�j�V���ȉ\���́u���^���[�_�[�V�b�v�̎���v�i���S�~��ɘA�Ȃ������E�j �@�@�S�j��̓I�ɂ͂m�f�n�A�m�o�n�̊������� �@�@�T�j���s����̍s���̒�����V���ȃ��f�����o������B�����ɂ͐V���ȉ��^���[�_�[���E�E �@�@�U�j����͑�O�E�����̎�����������郊�[�_�[�̎���ł��낤�B �@�@�@�Y�A���{�Ӌ��_��ǂ� �@�@�P�j���c���������u���{�Ӌ��_�v �@�@�Q�j���{�l�͕Ӌ��l�ł��� �@�@�R�j�Ӌ��l�̎����� �@�@�S�j�ʂ����āA�Ӌ��l�͐��E�Ɉ�̃��f����ł���̂�

�@�Z�A�I���� �@�P�j��Ԏh�����������̗����̍u�`���u���j�̕��@�v �@�Q�j�l���ɐ����ȓ����Ȃǂ��낤���B�w�ё����邱�ƁA���̂��Ƃ��d�v�B �@�R�j���N���u�D���Ȃ��Ɓv�A�u�[���ł��邱�Ɓv�Ɏ��ԂĂ悤�B �ȏ�E��C�ɍ��ڂ���͂����B�區�ځA�����ځA�����ځA�O�`���E�O�`���ł��邪�A���̈��̃^�C�g���Ɏ��̊��������A�l���Ă��邱�ƁA�����������Ƃ������Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B ���[�́u��V�̉�v�Ŗ��É��ցB�@�C�b�p�C�̃O���X����ɂȂ����̂ł���ɂĂ��d�����B

�@���āA����̑����ł��B �@���ɂ͒茩�������B����炵�����Ƃ͌������M�O����������A�����ɒ��q�ɏ���āA���ɂ͗~�Ɉ�����čl����v���Ƃ͈قȂ�s�����N���Ă��܂��B �@���Ɂu�C�C�J�Q���C�s�m�v���̂܂܂ł���B�@������͌�ɂ��āA�ł͎��̒茩�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������B�@���e�́h���Ƃ���������ǂ̂悤�ɔF�����Ă������E���邩�h�ł��B �@���x�������܂������A����10���N�O���玄�́u�T��v�Ɲ�������Ă��܂����B �@����͍��݂����Ƃ����̂ł��傤���A���a�����i1930�N��j�̐��E�勰�Q�̂悤�Ȏ��オ��������Ƃ����\����w�NJ��Ō��ɂ��Ă��܂����B �@�B��C�������łȂ������Ƃ�����A��g�c�t�v�搶�̏��Ёw���{�Č��̓N�w�v�������Ə��a40�N��㔼�ɏo��A�����ǂ܂��Ă��������A�Ȃ�ƂȂ��[�����Ă������Ƃł����B �@�@�@�����17���I�㔼����̎��{��`�̐��͕���Ɏ�����̂ɂȂ�ł��낤�B �@�l�n�q�d���l�n�q�d�����I�L�������K���ƍl���A���E����ǂ�������V�X�e���͕���Ƃ����w�E�ł����B �@1995�N������A�搶�̂��w�E�̂��Ƃ����x���]��������A����邱�Ƃ������Ȃ�܂����B���ɂ��n�߂܂����A���̍�����ł��B�u�T��v�ƌ���ꂾ���܂����B �@�@�@�@�@�@����ꂽ�P�O�N�Ƃ����Ȃ���������21���I�ɓ���܂����B �@�@�@�@���{���������c�����悤�ɁA���^���^�Ƃ��������E�o�ρE�Љ�ł����B �@���\�����I�����A�����J�̈�Ɏx�z���ł܂����Ǝv������A�X�E�P�P�������N����A�����ăC���N�푈���n�܂�A�A�����J�͂����Ẵx�g�i���푈�̂��Ƃ��ɓD���ւƈ������荞�܂�Ă䂫�܂����B �@�R���́A���Z�V�X�e���̍Ő�[���x�z���Ĉ��|�I�ȗ͂��֎����Ă����A�����J�̓W���W���Ƃ��������Ȃ�܂����B�@ �@�@�@����ł��킪���̐������[�_�[�B�́u�A�����J�w�ł�������܂���ł����v �@�u�����}���Ԃ��ׂ��I�I�ƌ����āA�o�ꂵ������ɂ́A3�������x����܂����B�@���A���̌�͂���̓A�����J�Ǐ]�ō������̐��E���含�����܂܂ɏ]�����A�������v���Ƃɂ���Ă����]������Ȃ����{���ɂȂ�̂��ȂƎv�킸�ɂ͂����܂���ł����B �@������v���Ă��A�l���Ă��A����͉_�̏�̂��Ƃł��B�@�����ɂł��邱�Ƃ͉����ƍl���܂����B�@�u���j���w�сv���ꂩ��̐��̒��ǂ��Ȃ�̂��낤�Ƃ��l������A�S�������鎖�ɂ���ăC�U�̎��̂��߂ɏ�������Z�p�E�Z�\���w�ڂ��ƍl���܂����B �@�Ƃ͌����A���{��`�Љ�A����э��x�o�ϐ�������ɐ������Ă������̂Ƃ��āA����������Ή��Ƃ��������т���̂ł͂Ȃ����ƁA�����ʒ��߂܂����B �@�b�̑O�i�������Ȃ�܂����B�@��������͋�̓I�ɂǂ̂悤�ɍl���āA�����ʒ��̊z�������ł��ڌ��肷��̂�x��������悢�����l���܂����B �@������2�U�`�V�N�O�A���`�Ŏd�������Ă������ɁA�����嗤���獁�`�ɓ����Ă���ꂽ���̂��b���f�������Ƃ�����܂��B �@���̕��������܂����u���`�ɓn��Ō�̐�̂Ƃ���ŕ߂܂��Ă��܂��܂����B�ǂ̂悤�ɂ��ēn�邩�v�Ăɕ��܂����B���̂Ƃ��A�~���Ă��ꂽ���͈̂ꖇ�̋��݂Ɩ��̎����Ԃɂ��Ă�����ł����B����Ő��n���Ă�������̂ł��v �@���̂��b���Ă���A�����̋����̒�����A�����J�̃C�[�O���R�C�����n�߂܂����B�@���{�~�ňבւ�140�~�O��ŁA1�O�������Q�T�O�O�~�ł����B �@�i���͂P�O�����R�O�O�O�~���Ă��܂����A�ꎖ�͂P�O�O�O�~�����荞�݂܂����j �@5�N�ԍ��`�ɍݏZ���Ċm���A�C�[�O����1�h���R�C���i�O�������͖Y��܂����j���T�������{�ւ̓y�Y�i�ł����B�@ �@�������ǂ��́E�����̂Ƃ������́A����ȍ~�����{�Łu�Ō�̗��݂̓S�[���h���v�ƒm�l�E�F�l�Ɍ��������܂����B �@�i���̌�A�y���狳�����Ă��Ƃ̊O�ɂ́A�ŋ߂̐����Ƃ����̓��������Ă��܂��ƁA���Ă����Ƃ���͊Ԉ���Ă��Ȃ������Ǝv���Ă��܂��B�c�O�Ȃ���A���ߍ��ނ��Ƃ͏o���܂���ł������E�E�E�E�@�j �@�@�@�@�@�@�@�h���̏I���������Ă��܂����B�����č��������Ă��܂��B �@�i�A�����J�͐��E�m�n�P�̋��ۗL��������A�h�������Ă����{�ʁA���邢�͋��A�Ζ��A�����A�Ȃǂ̎��������x�[�X�Ƃ������Z�V�X�e�����l���Ă��邩��A�A�����J�x�z�͕ς�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����A����A�����J�̋��͊��ɕۊǏꏊ�ɂ̓J���b�|�Ƃ������Ă��܂��j �@�ǂ���ɂ��Ă��A�M�p�Ƃ������Ő��藧���Ă��鎆���i���j�̋��Z�V�X�e���͍s���l�܂�A���ɍs���l�܂��Ă���A���Ƃ͔j�]�Ƃ����`�ŕ\�ʉ����邾���ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B �@�����Ȃ�܂����̂ŁA���_�Ɍ������܂��B�@�i���Ȗh�q�͂ǂ����邩�j �@�P�j��ʏ����ł����ՂɎ�ɓ�������茳�ɒu���B �@�Q�j�����@�ōs���ƁA�o����x�������̓��{�����Ă��͂��̔j�]���x������Ă���A�̂Ɂu���{�~�v�̌����ŁA����s�A�X����s�ɗa����B �@�R�j���A�ЍȂǂ͎�ɂ��Ȃ��B�@�\�u�����}�[�P�b�g�ɂ�����o���Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����̂��A�N�������҂̘U����l������ł����B �@���A�ǂ̂悤�ɍl���E��肭�肵�Ă����N�ŐH���Ԃ��Ƃ������Ƃɍs�������A���N��11�N�ڂɓ���S���w�Z����Ԃ��ꂩ��S�g�Ƃ��ɍv�����邱�ƂɂȂ�ƍl���Ă��܂��B �@���`�����Ȃ�܂����B�ȏ�̘b�̓W�J�Ɓu�����̑��q��M���Ȃ����E�E�E�i���̂Q�j�v�ƊW������̂ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӏ������ɂĊȒP�ɐi�߂܂��B �E�P�j��L�̍l�����A�����������Đ��̒��̓����ɑΏ����Ă��܂����B �E�Q�j�����ɁA35�̉䂪���q�Ɠ��N��̏،��c�ƃ}���������܂����B �E�R�j���N�A�����������A����Ă�������̎����Ō��߂Ă����|��j�����B �@�Ȃ����A�u�~�ɖڂ�����v�A�u�����̒��q�҂̐����ɏ�肢���Ɖ�����ꂽ�v�Ƃ������ł��傤�B �@�������{���̒��܂Ŕ��Ȃ�����ł��B�@�茩�������A�M�O����������E�ア���璼���Ƀt���t���Ƃ��Ă��܂��B�@ �@�Ȃ��ӂ�t�����B���܂���40���N�O�A�A�W�A�̍��ň��������Ȃ�ǂ̍����ƍl���Ă������̌�⍑�Ƃ̂ЂƂ����̉c�ƃ}���̐������Ƃ������̂ł��B �@�������悭�����A�����������A�������ׂ��邩������Ȃ��Ƃ����X�P�x�����������炵�����̂������ƔF�����鏊�ƂȂ�܂����B �@ �@�Ō�ɁA�������̎��Ȍ����I����E���邱�Ƃ��ł��܂����̂́A���̗�q�̂Ƃ��Ɂu�V���ɒʂ��鐶�����E10�����v��N�ǂ��܂��B �@���̒��̑�8���ڂɁu�֗~������ɑ��炸�A�K�x�ȗ~�������Ă��邱�Ɓv�Ƃ����̂�����܂��B �@�u�K�x�ȗ~�v���ǂ����͕�����܂��A���̈�ł������Ǝv���悢�̂ł͂Ǝv�����Ƃɂ��܂����B �@�����āA�Ō�͉䂪�q�ł͂���܂��A�䂪�q�Ɠ�����̉c�ƃ}���̃g�[�N�ɑ��āu�M���̑��q��M���Ȃ����E�E�E�E�v�Ƃ̃t���[�Y�ł��N�ʂ�����Ǝv�����Ƃɂ��܂����B �@

�@�䂪�Ƃ͑O������ғ�l��炵�ł����A���܁u�M���̑��q��M���Ȃ����E�E�E�v�̃����E�t���[�Y���ǂ��炩��Ƃ��Ȃ�����܂��B �@�@�䂪�Ƃ̑��q�ƌ����Ă����w���⒆�w���ł��Ȃ����j��39�A���j��37�ł��B �@���j�͓��ꎑ�{�O���[�v�̉�Ђɋ߂Ă��܂����A���j�͊��Ɏ��̔F�����Ă������ł��A4���Ђ�ς��Ă���܂��B �@���j�������x�݂ɉ䂪�Ƃɗ����������N�̓��L�E200�X�N1��4���ɂ���Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B�@ �@ �@�w�u�]�E���x�E���Ȃɂ�����邱�Ƃ͖����B�@����Ȃ��Ƃ͓�����O�̎���ł���B �@������́A�����ŃW�b�N���ƍďo���̏[�d�ƃ��t���b�V�������āA���Ȃ̋��݁A�̌��������ƁA�Z�p�A�Z�\���ē_���Ɗm�F�����邱�ƁB �@������10�N�A20�N�̌v������v�l������n�߂鎞�ł���v�Ɠ`����x�Ə����Ă���܂��B �@�v���N�����܂��ƁA����38�̎��ɁA�g�D�̂����E�ɕt���A����ňꉞ�悪�����邱�ƂɂȂ������̂��ƈ��g�Ƃ������A����S�����N��̂��Ƃ��v���o���܂��B �@���a30�N��㔼����40�N��̍��x�o�ϐ�����̏��a55�N���̂��Ƃł��B�@�@����ł���1���A��2���Ζ��V���b�N���o�����E�ᐬ���Ƃ����ǂ��E���オ��̎���ł����B �@�o�u���o�ς����݁A����ꂽ1�O�N�ǂ��납�A20�N���₱��܂ł́i���a�̎���̉������j�l������A���l�ςł͑S���悪�����Ȃ��ƒN�����l���A������悤�ɂȂ�܂����B �@���I�L���������߂l�n�q�d���l�n�q�d�ƍs�����Ă������a�̑̎�������������39�ɂȂ鑧�q�ɃA�h�o�C�X�ł��邱�Ƃ�����̂ł��傤���B �@�@�@�@�@���Ȃ��邱�Ƃ������A���s�̌o�����炢�͊����Ă���̂ł��傤���B �@ �@�@�@�@�@����A�S�����Z���O�r�[������A���������Z���D�����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���N51�ɂȂ�J��d�K�ē̂��Ƃ������V���̃R�����u���̐l�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@ �@�����ɂ��w�u�ē���27�N�B�]�@�͂P999�N�B�ȂЂƂ݂�����K���łȂ������B���N38�B �@���̏d�݂������u��������ł������悤�Ȑ����������悤�v�ƁA�j���[�W�[�����h�ɓn�����B �@�R�[�`���w�����˂A�u�����̎q���͂ق����炩���������v�Ƃ�����j�ƌ��������A3�N�Ԃ��߂������B �@�u�l���̃n�[�t�^�C���Ƃ���3�N�ԂŁA����܂łׂ̍����I����Ǘ�����w������A���含�d����w���ɕς����B �@�w���d�������̗��K�͍s�Ȃ킸�A���ی���l���K�̎��Ԃ𑽂����B�@�����풼�O����p�I�Ȏw���͈�����A�u��������O�ɍs���v�ƌ����đ���o�����B �@����ł��I���痂����������A�n���͈��鎩�R�ȃ��O�r�[���I�����B �@�u�N�ł������B�@�l�͐M���̒��ł̂��ʂ��c���B�@�M�����ꂽ�痠��Ȃ��v�B�Ɓx �@��������͎֑��ł��B �@�u�����̑��q��M���Ȃ����E�E�E�E�v�̉̎����v���o�����̂ɂ́A��������R������܂����B�@�@����A�K�₵�Ă���35�̏،���Ђ̉c�ƃ}���̕��Ƃ̉�b�̌�̂��Ƃł����B �@�@�@�@�@�@�����g�̒茩�̂Ȃ��A�M�O�̂Ȃ��A���v���m�炳��܂����B �@�����������̂��A�ǂ����Ă��̂悤�Ɋ����A�l�����̂��A���ꂩ��̉��߂����˂Ă��̃y�[�W�ɏ����āA���l�̓ǎ҂̕��ɊĎ����Ă��炢�܂��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ������ƂŁA���̓��e�͖������͂��邱�ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂Ƃ���A�����Γo�ꂵ�܂����̉�ЁB �@�@�@�@�@�@�@������ЊO�č����Ƃ��āA�o���肳���Ă��������Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���U�O�O�~��ٓ̕��𒋐H�ɒ����܂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑O�ɁA�В����璷���v��̔��\������܂����B �@�O�����Ȃ̂ł��A���C�Ȃ̂ł��B�@�����Ėׂ����Ă���킯�ł͂���܂��A���X�Ɖۑ���L���b�`���ẮA���������܂ł̃C���t���̒��Ɏ�����ăo�[�W�����A�b�v���Ă䂫�܂��B �@���N�ǂ��납�A�Q�������o���肵�Ȃ��Ɓi���ɂ͂P�����Łj�V�����P���d�g�݂���������Ęb�ɂ��Ă����܂���B�@�S�����S�ē������x���ŗ�������E�F������Ă���Ƃ͎v���܂��A�i����������Ȃ�������������܂���j�A���ꂼ��̒S���҂����������āA���ɂ͋��������Đi�߂��Ă���悤�ł��B �@�������Ă��鐢�Ԃ̘b�͌������ł��B�@���̉�ЂƂē����ł����A����ł������������ƖڕW���n�b�L�����Ă��āA�{���{�����Ă��邱�ƂȂ��e�L�p�L�Ǝd�����i�߂��Ă���A�o���肳���Ă��������Ă��鎄���g���Ȃ������C�ɂ����Ă���܂��B �@�@�@�@�L�b�g�A���{���̃A�`�R�`�ł��̂悤�ȏW�c�����Ă��邱�Ƃł��傤�B �@�����̒����琬�����f���Ƃ����̂ł��傤���A���̂����E����ȕ��@�łƂ����������Ⴊ�o�Ă���̂ł͂Ɨ\�������҂��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@���u�����ٓ̕��̗ʂ͏��Ȃ��Ȃ��`�A���ւ��Ă��܂����`�v�ƁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F����p�N�p�N�ƕ��炰�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ϔN��29�6�˂̉�Ђł��B �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�H���i���L���n�[�̗��t�����S�ɏI���܂����B�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@����ƁA���N�̂��Ƃł����c��͉̂䂪�Ƃ̌I�̖̗��t�ł��B�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@3���ԉƂ��J���Ă��܂�����A�Ƃ̎���݂̂Ȃ炸�A�������ꂽ����܂Ō͗t�������U���Ă��܂��B�@���|������ċ���������A���t�y�ɗ~�����Ƒ�^�o�܂ɂR���������Ă�����܂������A�c��̗t�̕��������̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ������A�R�Ƃ₵�ď������Ă��܂��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����ŁA���ᔽ�ƒ��ӂ����̂ł��B�@���ᔽ�͂��̒ʂ�F�߂���܂��A���̒��ӂ����ꂽ���̂���܂łƓ����̍s�����E�W���E�W���Ə����A�˂܂����B �@�@���l���Ă݂�ƁA�ʔ����Ȃ������̂ł��ˁB�@���������������ŏ����Ă��܂��B �@ �@�@���ꂪ�����ɂȂ��ĉ��������Ԃ����̂ł��傤���B�@���̕������̃C�C�J�Q�����L�����ċ��������Ă����킯�ł͂���܂���B �@�@�@�P���S���A�����V���E�����́u�����t�H�v�Ɉȉ��̂��Ƃ�������Ă��܂����B �@ �@�ȉ��v��ł� �@�u�V�T�N�ԑ����������Ȃ��v�Ƃ���ꂽ�L���̏œy�ɁA���������Ԃ��炩�����A��������B�@�t�ɓŐ�������A�u���N�������v�ƌ������|���i�L���E�`�N�g�E�j�B �@�@�@�@�����͂������A�L���Đ��̃V���{���Ƃ��āu�s�ԁv�ɒ�߂��Ă���B �@�@�@�@�@���̉Ԃ������s�̏����w�Z�X�O�Z����p�������������B �@���̖������āA�P�����ė~�����Ƃ����ӌ�����ꂽ���炾�B�@����ƁA�u�댯��m�点��悭�A���Ղɐ�ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̔ᔻ���E�����A�s�͓����o�����P���̒ʒm��P���B �@���̃j���[�X���݂āA�_�C�I�L�V����肪�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�P�O�N�O���v���o�����B �@�����̂��ߏ���Ȃǂ��Ă��ǂ�ƏĂ��̒��~���������A�c�t���̐ΏĈ��s��������߂ɂȂ����ȂǁA�ߏ蔽�����������B �@�v���X�`�b�N�Ȃǂ���菜���A�s���𑱂���_�Ђ������Ƃ����B�@�`���s���Ɗ��ւ̔z���𗼗�������̂́u���ʏĂ��v�Ƃ����m�b�������B�v �@�@�@�@�@�@�@�Ƃ���ŁA�M���͂ǂ̂悤�ɂ��l���ɂȂ�܂����H �@���オ�A���ꂪ�傫���ω��E�]�����Ă��܂��B�@�X�ɖ{�i�I�ɂ��̗���͉������E���܂邱�Ƃ͖����Ǝv���܂��B �@�u�ω������Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ɓv�A�u�ω����Ȃ��Ă��ǂ����Ɓv�A�u���ʁA���̂܂܂ɂ��ėl�q�����Ă݂邱�Ɓv�A�l�ł��A�ƒ�ł��A��Ђł��A�Љ�ł��I���ƌ��f�������Ă��܂��B �@�_��Ȕ��z�Ƃ���Ȃ�̊o��������Ď��ɓ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����E����ł��B �@�h�����Ώ��h�͍s������N������Ⴞ�����̂ł��傤���B�@����Ƃ��s�c���Ă����������@�������̂ł��傤���B�@�i���������I�c���́A����قǂ̎��o���������A���邢�͒m���E�������������l�����������̂ł��傤���j �@�@�@�@����܂œ��l�ɍs����c��ɔC���Ă����������ƂȂ̂ł��傤���B �@�������s���������A�����B�̖��Ƃ��čl���A�������A�I�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����Ɏ������ƍl���܂��B �@����I�I���ł���A���f�Ȃ�ӔC�������Ȃ�������܂��A�ԈႢ�ɋC�t�����Ȃ�Α��}�ɕύX���Ȃ���Ȃ�܂���B�@ �@��N���A�P�Q���P�T���̓��L�̂��Ƃ��C�ɂ������Ă��܂����̂ŁA�����S���̒����t�H�̃R�������ڂɗ��܂�A�{����グ�܂����B �@ �@���A���������b�̎��C�����\����܂������A���̒��x�̎����ōς܂������{�␢�E�̏Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂������Q�Q�i�Q�O�P�O�j�N�̍M�̓Ђ̔N�ƍl���܂��B �@���̉Ƃ̗����t�̕����Ɋւ��邱�ƂƁA�������ǂ̂悤�Ɋւ��̂��Ɨ��܂����傰���Șb�̓W�J�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�v�͐l����̓_���A����̗E�C�����������f�ƑI���A�����Č��f�Ǝ��s�̔N�ł���ƌ����������Ă���̂ł��B

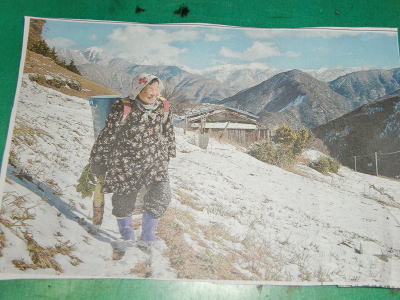

�@���N�̉ۑ�Ƃ������A��肽�����Ƃ������o���ėD�揇�ʂ�������A���S�ɔ\�́E�e�ʃI�[�o�[�Ȋ�]�E�v��ł��邱�Ƃ͎��o���܂����B �@�����āA���������̒������܂����B�@���̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��������Ƃ����X�ɂłĂ���̂ł����A����ɂ͂��ǂ�܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ������͐ςݎc����Ă��܂��B �@���̃z�[���y�[�W�́u�R�����@�P�|D�@�h�ꎖ�������A�������}���h�v�Ɓu�R�����@�Q�[N�@�h�V����ǂ�Ł@���߂ā@�蔲���āv�́A�����P�U�N�S�����{�Ɏn�܂�܂����B �@�R�����@�P�|D�̕��͊���NO�P�Q�O�U�ƂȂ�܂����B�@���R�����Q�|N�͂R�P�O�ԑ�ł��B �@�Ƃ��낪�A�{�N�ɓ��肻�́u�R�����Q�|N�v�Ɏ��X�ɋ����̂���L������������悤�ɂȂ�܂����B�@�����A�N�������ċC�����ς����Ƃ������Ƃł��傤���A����ɂ��Ă��ڂɎ~�܂�L�����C�b�p�C�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@���̒�����A�{���E�P���T���̋L�����Љ�܂��B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�䂪�̗��A�k�݊y�S�L�����ł��B �@�������̌F�J�������e�[�v�J�b�g�����Ă��܂��B�@�L���Ƃ��Ă͂��ꂾ���Ȃ̂ł����A���Ƒ����z�����ăo�X���^�s�����Ƃ��������傢�ɈӖ�������Ǝv���܂��B �@�@����܂ł͓����E�����ɒ�E�\�Z��Ⴂ�E����ő������Ƃ����C�t����Ƃ�������͏I������̂ł��B�i�ނ���ϋ�J���Ă����悤�ł��j �@���B�������ꂽ��A���ꂩ��͓s���{�������S�ɂȂ�Ȃǂƌ����Ă��܂����A���͈�C�Ɏs�����̃��x���̖��ɂȂ�ƍl���܂��B �@�����B�̒��⑺���ǂ̂悤�ɂ��Ă䂭�̂����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̎��A����܂ł̂悤�ɉ䂪���̂��Ƃ������l���Ă��ẮA���͉������Ȃ��ƍl���܂��B �@�����ۑ��������ב��ɂ������|���āA�݂��̋��͂̉��ɉۑ���������Ă䂭�A���̉ߒ��̒��Őg�߂ɂ��鐭�� �Ƃ⒆���̐����ƂɁu���̂悤�Ȓn��E���ɂ������̂��v�ƍ\�z�����A���͎ҁE�x���҂ɂȂ��Ă��炤�Ƃ������Ƃ��ƍl���܂��B �@���̂悤�ɍl���Ă��܂����̂ŁA�䂪�F�E�L���������ɑ傢�ɔ���𑗂肽���̂ł��B �@�����A���̋L����蔲�������A�����Ɍf�ڂ��悤�Ǝv���Ă��܂������A��ɂȂ��Ă������̍�Ƃɒǂ��܂����Ă��܂��܂����B �@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@����Ƃǂ��ł��傤�A�{���E�����V���̗[���ɂ��̎ʐ^���������̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ѓc�s�̉��I�̗��ł��B �@�ѓc�s�ƌ�������u�s�v���낤�A�Ǝv���邱�Ƃł��傤���A�������Ĕѓc�s�ɂȂ����̂ł��B�@���̎��̂́u���R���v�̒��S������݂�A���̖��E���̖��Ӌ��̒n�ł��B �@�W���P�O�O�O���[�g���ŌX�Ίp�x�R�O�x���狭�����ł͂U�O�x�̂���Ƃ����u�V��̑��v�ł��B�@�ڂ̑O�ɂ͕W���R�O�O�O���[�g�����̓�A���v�X���x�����A�Ȃ��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏W���ɂ͂P�O�O�l�]��̕�����������Ă��܂��B�@ �@���������q�˂����Ă��������Ă��鉓�R���E�ؑ�n��̕��ϔN��V�O�A�S�O���̌��E�W���ς��Ȃ����ƂƎv���܂��B �@�͗t���₵�Ƃ������y�ɁA�W���K�C���A�哤�A�\�o���A�����A�I���u���u���Ɣ��ŖI������Ă���܂��B �@�@�@��N���x���K�����ƂP�P���ɐ��ꂽ���x�߂Ă�ꊴ���������̂ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂��̎ʐ^�̂悤�ɐቻ�ςł��B �@�@�@�@�@�@�@�@������邱�ƂȂ�A������ł����Ő��������Ƃ���ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��肽�����Ƃ��\�͂Ɨe�ʃI�[�o�[�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������w�̍u�`���n�܂�܂��B �@�@�@�@�@�Q���Ȏ�u���Ă��āA���K�Ŋ��������܂��ƍŒ�P�Q���Ԃ͕K�v�ł��B �@�@�����̍u�`�͂��̂P�����{�ŏI�����܂��B�@���āA�����͂ǂ��������̂��Ǝv�Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏��u�v�āv�Ƃ����P����g�����Ƃ��������Ȃ�܂����B �@�@�@�@�@���ɍ�����A�Q���ԂƂȂ�܂����B�u�`���ɂ������Q�͏o���܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł́A�I���X�~�i�T�C

�@�U�N�ڂɓ��钆����w�̒��u���B�@��u�Ȗڂ͖w�ǃ��|���b�p�̗��j�i�����E�����𒆐S�Ƃ��āj�ƃA�W�A�̗��j�i���ɒ����E�؍��̓��A�W�A�j�ƎЉ�v�z�j�ł����B �@�Љ�v�z�j�ƌ����Ă��N�w�Ȃ̂��A���j�Ȃ̂��A�v�z�j�Ȃ̂��A���R�Ƃ��Ȃ��B �@�ǂ���ɂ��Ă��A���̂Ƃ��͕��K���E���������邩�炻��Ȃ�ɗ�����������ł��邪�A���N������Ɩw�NjL���̊O�ł��B �@����ł��A����܂łɍ��荞�܂�Ă������j�F���Ƃ͈قȂ邱�Ƃɏo��ƁA�傢�Ɏh�����Ă���܂ł̎v�����݂Ȃ��邱�Ƃ������A���̉ӏ��̓E�b�X���Ɣ]���ɐV���Ƃ��Ė��ߍ��܂�܂��B �@��N�ӂ肩��ł��傤���u������x�ǂގR����{�j�v�i�R��o�ŎЁj�Ƃ��A�u��l�̂��߂̋ߌ���j�v�i������w�o�ŕ��j��V���L���Ō��A�C���^�[�l�b�g�Ō����ł��B �@�w����������ς�炸�ϓǂł����A�p���p���Ɓu�͂��߂Ɂv�Ɓu�I���Ɂv�����āA�ڎ��̒��̊S���ɖڒʂ��Ă��܂��ƁA�ߋ��ƌ��݂����Ăǂ̂悤�ɖ����Ɍq�����Ă䂭���낤���Ɨ\���݂����Ȃ��Ƃ����Ċy���߂܂��B �@�Ⴆ�A�����Ɠ��{�̊W�B�@�l�Êw�I�ɂ͐F�X�Ɛ�������܂��הn�䍑�̔ږ�Ă܂ők��Ȃ��Ă��A�����g�̎��ォ����{�͒����Ɋw��ł����B�e�����Ă��܂����B �@���ꂪ�P�V���I�������瑱���������͐����̊��x�̐Z���ɂ��ς��Ă������A�P�W�S�O�N�̃A�w���푈�����ɂ�ח��Ƃ��ɍ��͂��ቺ���Ă������B �@�����Q�V�i����P�W�X�S�j�N�ɂ͓����푈���u�����A���l�����͖����ېV���炽�����R�O�N��̓��{�ɔs�k���邱�ƂɂȂ�B �@�P�X�O�T�N�A���{�ɗ��w���Ă���������͓����Œ����v�����������������B �@�����āA�ނ�ɂ���ĂP�X�P�P�N����̐h��v�����n�܂�A�Ӊ�̓싞�������{�̎����Ɏ���P�X�Q�V�N�Ɏ���Ԃ��ǂ̂悤�Ɍ��邩�B �@ �@�����Ɋw��ł������{��������肢���������������ߑ㉻���A���{�Ŋw��ł����������̗��w���Ƃ̂��̌�̊W��A���{���ʂ�����������������ǂ̂悤�Ɍ��邩�B �@�܂��A�P�X�S�X�N�̒��ؐl�����a�������܂ł̓��{�Ƃ̂��������ǂ̂悤�Ɍ��邩�́A�l���ꂼ��ł��傤���f�m�o�E���E��Q�ʂ̒n�ʂ����{���璆���Ɉڍs���邱�Ƃ́A���Ԃ̖��ƂȂ��Ă��܂��B �@ �@����ǂ̂悤�ɃA�W�A�A���A�W�A�A�����Ē����A�؍��A������Ƀ��V�A���܂߂āA���ꂼ��̂����ꂽ�������Ȃ�ɂǂ̂悤�ɕ��́E�]�����A�Ώ����Ă䂭�����l���鎞�A���j�̎������甽�Ȃ�����E�V���ȓW�J�̉\���ɋC�t�����肵�܂��ƁA���Ƃ���댯����s�����������́A���邢�W�]���J���Ă������ȋC�����Ȃ��ł͂Ȃ��B �@ �@���ݐ�Ȃ��b��ɂȂ��Ă��܂��܂������A���j���w�ԂƂ����ɃX�p�C�����ɌJ��Ԃ����ߖ����������A���������A�����ĈĂ��邱�Ƃ͖����Ǝv����悤�ɂȂ�܂��B �@�݂��ɗ��j���w�сA�ߋ��Ȃ��A���ꂩ��Ɋ������B�@������O�̂��Ƃłł�������������ɐ^���Ɏ��s�Ɉڂ��Ă䂭���ō����A�l�������J���Ă���悤�Ɏv���܂��B �@�P���R���E��A�C�b�p�C�@���œ��͂��n�߁A����͕ʌ��ň�����I���B �@�{�����߂ā@���̃R�����P�|D�@NO�P�Q�O�T�Ɏ��|����܂������A�T�b�p�����͂̎w���i�݂܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���͐��l���ď����Ƃ������Ƃ́A���Ƃ������o���܂���B �@������������߂���{���܂Ŏ��Ԃ������āA�X�[�Ɠ��͂ł��܂���ł����B �@�ǂ����ɂ��Ă��C�債�����Ƃ������Ă���킯�ł͂���܂��A���Ԃ���点�Ă����܂���ł����B �@

�@�����w�`���I���܂����B�@���N���̓���Ԃ̓e���r�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����ɂ͔n�����́u�����ԑg�v���悢�ł����A��͂�^�������̃X�|�[�c���ʔ����ł��B�@���ɁA�}���\���E�w�`�͎��X�ƃh���}���W�J����ĐȂ𗣂���܂���B �@ �@����Ȏ��A�N�������������A�o���Y��͖������ƃ`���b�N������Ɛ����͕K������܂��B�@�}���ŏ����ėX�ǂɑ���܂��B �@��N���̓f�W�J�����̏Ⴕ�V�i�ɔ����ւ��܂������A���x�̓v�����^�[���̏�ł��B �@����܂��A�u�C��������͐V���������ւ������ق����悢�ł��v�Ƃ����Ă��܂��܂����B �@�����u���̃C���N������܂����A���̃C���N�ɊY������@��͂����̔����Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�@�@�Q�N�Ɉ�x���炢�̃��f���`�F���W������A�S�`�T�N�ŐV�@��ɑ��邻���ł��B �@�V�����Z�p��\�������E�J������Ă̐V���i�Ȃ̂ł��傤���A���ɂ̓��[�J�[�̔���Ȃ̔̔�����Ɋ������܂����B �@���q�ɓd�b���U�����Ă��炢�Ȃ���A����ꓬ�ł���Ɖғ��ɂ����t���܂����B �@�o���U�C���������قǂł����B�@���̃C���N�͑��q�̋@��Ŏg���Ă�����̂Ɠ���̂��Ƃ�������A�̂Ă��ɍς�Ń��������ł��B �@�d�C�X�Łu�ܑ̖�������A���Q���܂��̂ŁA�ǂȂ����ɂ����Ă���������v�Ƃ����܂�����A�u�̔����Ă��Ȃ��@��̃C���N���グ�邱�Ƃ͏o���܂���B�v�Ƃ����܂������A�C���N���͔̂̔����Ă�����̂ł��B �@�u�����Ă��Ă��������Ă��A���T�C�N���ɏo�������ł��v�Ƃ̕Ԏ��ɂ́A����܂ł̏������o����̒E�o�͏o���Ă��Ȃ��ȂƊ����܂����B�i�����������ł����A�s���l�܂�ł��j �@ �@�v�����^�[���ғ��������Ńv�����^�[���g���āA��N���̎����Ɂu���N�̎����̉ۑ�̗D�揇�ʁv�t�������܂��B�@�ً}�x������킯�ł͂���܂���B�@�d�v�x�Ɠ�Փx���l���ăG�l���M�[�z���A���Ԕz�������܂��B �@�區�ڂ͇@������w�̍u�`�ƕ��K�̊������@�Q�`�R���ȁi���j���S�j �@�A�o���肳���Ă��������Ă���A�C���^�[�l�b�g��Ђ̊e���c��A����ւ̏o�ȂƂP���̈ӌ����̒�o�B �@�B�u���R�Ƃ̑Θb�v�Ƒ肵���A�S���w�Z�̔_��ƊW �@�C�ΊO�W�Ƒ肵�āA���R���A�g���̉�A�@��������NPO�����i�{�N����j�A������NPO���{�Đ��v���O�������i�t�H�[�����ւ̎Q�� �@�����̃C���^�[�l�b�g�W�ł́A���[���ʐM�A�u�C�C�J�Q�����L�v�̓��́A�e��]�_�ƁE�R���T���^���g������Ă����̃��[���`���b�N�� �@�X�ɁA���̑��Ȃ̂ł����A���N�Ƒ肵�ā`�X�g���b�`�A��q�A�|���Ɨ��āA���Ƒ肵�č��N�͍ēx�ԗ��v��i��B�E�k�C���j�A���̏�A�ċx�݁i���[�x�g�i���A�����j�ɁA�ǂ����C�O�ւ� �@�@�@�ȏ����͂��A���Ԕz�������܂�����A�ǂ��l���Ă��e�ʃI�[�o�[�ł��B �@�@�@�@�@�@����A���q�ɂ������܂����u�ǂ�����Ă����v�ƁE�E�E�B �@�@�@�@�i�C�C�J�Q���ɂ��Ă����Ȃ��ƁA�m��Ȃ���Ƃł����������ł����j �@�^�C���ǂ���������ƌ����āA���q�ɏ���Ă͂����܂����ƁA�g�߂ɍ݂�i��@�B�ނ����Ă���ƂȂ������Ă���Ă���̂��ȂƊ����Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B �@�����͐����S���A�L�����ɁA��L�̉ۑ�̒����炨�Ăт��������Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA�ǂ����낤���Ǝv�Ă��n�܂�܂������E�E�E�B �@

�@�����w�Z�ł͖��N12���̍Ō�u�`�̓��ɁA�������Ƃ���̘b�̑��ɁA�c���i�H�j����Ƃ���������A�T�����C�w�i���͊�����m��Ȃ��j�Ƃ����w��i�H�j�Ŗ����\���̂��b������܂��B �@���̂��b�̃e�[�v���͂��܂����̂ŁA���������Ă݂܂����B�@�����ԈႢ�⊿���ւ̗��Ƃ����݂��Ԉ���Ă��鏊�����낤���Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����܂ł����ӂ͉����ł��B �@ �@�@�@�����Q�Q�i�Q�O�P�O�j�N�Ƃ͂ǂ̂悤�ȔN���B�����\���p�B �@�E���x(����)��́u�M(��������i���̂��j)�̌�(�Ƃ�)�v �@�E�u�M�v�͐��̕����������A�푈�E����������B�@ �@���̂��Ƃ��X�V����A������A�p���Ɠ����ɐV�����ω����N����B�傫�ȕω��̐،��@�@�̔N�ƂȂ�B �@�E�u�Ёv�͓��̕����������B�@���a��`�A�}�C�y�[�X�A��ŁB �@���ЂɃT���Y�C������Ɓu���v�ƂȂ�B����āA���Ƃ��A��Ƃ��A�l�������邱�Ƃ��d�v�B�@��2010�N�͑O�N�̕������p�����邪�A�ꕔ�����߂ĐV�����������Ă䂭�B �@�E�u�M�v�͐킢�A�u�Ёv�͕��a�������A�u�킢�v�Ɓu���a�v�B�Ƃ����������������Ƃ��N����B����Ɣg���B �@�����̂��Ƃ͎��X�Ɩ����������Ƃ��N����B�u��g���v�u�哮���v���N���邱�Ƃ�����킵�Ă���B �@ �E�ߋ��̍M�Ђ��Q�l�ɂ���� �@���P�X�T�O�N�i���a�Q�T�N�j�E�P���A�}�b�J�T�[�����͔N���Ɂu���{�����@�v�͎��q�̌�����ے肹���Ɣ��\�B�@ �@�f�g�p�͉�����P�v�I��n�ݒu�\���B �@�@�R���Ɏ��R�}�����B�@4���M�C��ЁE1000�l�ȏ�Ď��@�@�@6���Q�c�@�I���A���N�푈�J�n�A�����B�@ �@�V�����t���S�ā@�W���x�@�\���������z�B �@�X�����N�̐m��ɍ��A�R�㗤�A�؍��R�R�W�x��˔j�k�ց@�P�O���A�����`�E���̏o���A���N�푈�{�i�푈�ƂȂ�B �@�@�E�L�[���[�h�A60�N�O�u�A�����J�Ɠ��{�v�A�u����v�A�u���q���v�A�u�V�}�����v �@�E�u�M�Ёv�̉ߋ�������ƂP�R�T�O�N�A�`��������̉��ݍr�炷�@�@�@ �@�P�T�R�O�N�A�]�˖��{�@������ �@�P�W�R�O�N�A��������@�A�ɐ��_�{�Q�肪�嗬�s�@�@ �@�P�W�X�O�N�A�������@�{�s�A�x�R���ŕđ����A���R�}���}�A���璺�ꔭ�z�B �@���u���ρv�u�����v���N�����Ă���B �@�E���R�����A������A���q���A�A�����J�Ɠ��{�E�E�E�������̌J��Ԃ��B������̊K�i�B �@�E��N�\�������B�@����}�����͂Q�O�O�X�N�Q�c�@�I�������������A����͑����ɂȂ�Ȃ��ƌ������B�F�X�Ȃ��Ƃ����đ����ɂȂ�Ȃ������B �@�E���R����͂X�R��ڂ̎B�X�R��ڂ�����{�o�ς͖��邭�Ȃ�ƌ������B �@�����A���R�A�Ǖ������A�����ĎЖ��}�̓}�䂳���Q�Q�N�́u�V���E�v �@���V���E�̑����A��b�͒��������Ȃ��B����}�����͑��������R�����͑����Ȃ��B �@�E�V���E�̃��[�_�[�̓��t�͒��������Ȃ��B �@�E���̓��{�͉N��(�����Ƃ�)�̎��ɂ���B�@���{�͍��A���̉N����2010�N�͓Ђ̋S���ʉߒ��B �@�E�T�O�N�O�̉N�Ђ͈��ۓ����B����50�N�O�͓��I�푈�N����B�@ �E�X�R��ڂ͉^�C�オ��E�悭�Ȃ�Ƃ��������A�S���ʉݒ��A�]�g��肭��]���Ȃ��B �@�X�T��ڍ�����i�C�͗ǂ��Ȃ낤�B�]�g����������B�o�ϖ��邭�Ȃ�B �E�^�C���}�C�i�X�Ő킢�A�푈�ƕ��a�Ƃ��������A�哮���A��g���̎��B �E�A�����J�͗[�z�����ނ悤�ɒ���ł䂭�B�R�����o�ς��A���Ɍo�ς͈����B�哝�̂��㔼�^�C��������B �@2010�N�͒��ԑI���̂Ƃ��ł��邪�o�ς͏t���獬�����A����������E�_�E���B ���E�\�N���Ō�̖����肪���邩������Ȃ����A���̂Ƃ���������ł��낤�B �����オ�낤�Ƃ��邪�����オ��Ȃ��B�[�z�����ނ悤�ɁE�E�E �E���V�A������I�B���h���[�W�F�t�͕ω��E�ϊv�̎��B�@���̍\�����v�����镵�͋C�������Ă���B �@�����A�G�l���M�[���ޗ��Ƃ���5�N�ォ��ǂ��Ȃ�B���̂��߂ɓ��{�ڋ߂��Ă���B �E������2010�N�A�o�ϐ�����8�N�ڂɓ���B���{��50�N��Ɠ����B��C�����܂ł͂f�c�o�͂P�Q�`�P�R�������B �����̌�A���Y�o�u���̂��Ƃ������āA1�N�Ԃ͒�����邪���ݓI�p���[�������Ă���A��������A�ĂщE���オ��B �E�@�M(���̂�)��(�Ƃ�)�͑z����₷��E�l�����Ȃ��悤�Ȍ��������A�閾���O�ɑ����B ���͋S��ʉߒ��A3~5�N�Ԃ͒ʉߒ��ő�ρB�@95��ڍ�����悭�Ȃ�B �E�u�����邱�Ɓv����B�@����10�N�Ԃ͗\���ł��Ȃ����ƋN����B�@���̃f�t�H���g������B�@�@�@�@�@ �@�`�@���ł��傤���B�����̕������������Ă��鏊�̂��Ƃ����x��ł��\���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�\���͗\���ł��B�@�\���Ɉ�����ĉ������Ȃ��A�o���Ȃ����Ƃ���Ԃ����Ȃ��A��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���������o���邩�͂킩��܂��A�C�t���Ă��ƁA�߂��荇�������Ƃ̒������ł��E��ł����s���낵�Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��B

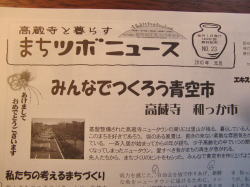

�@���̃R�����P�P�X�P�u�S�~���~�v�̂��Ƃ������܂����B���U�̐܍��̒��Ɍ����܂����B �@�������j���[�^�E���Ƃ��̎��ӂ̃~�j�R�~���u�܂��c�{�j���[�X�v�̐V�N���́A�G�L�X�p�l�b�g�́u���v�Ƒ肵�āu�݂�Ȃł��낤��s�h�������@�a�����s�h�v�̋L�����f�ڂ���Ă��܂����B�@�i�m�o�n�@�@�l�܂��̃G�L�X�p�l�b�g���s�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�w�G�L�X�p�l�b�g�͍������t�H�[�N�W�����{���[�A�������f��ՁA��Íu���E����ԃ��C�t�Ȃǂ́A�s���Q���̃C�x���g�����E���{���Ă��܂��B�@�C�x���g��ʂ��āu����Z�a�v�����ɓ��킢�̂���X�Â���E��̌�����t�����������悤�Ƃ��Ă��܂��B �@���܂ЂƂA�����Â炢�Ɗ����Ă���l�̋��ꏊ�Â����A�ǓƂ���̒E�o�̂���`������悵�Ă��܂��B �@�������Ă�A�n��̐l�Ǝx�������Ȃ���z���Ă����Ƃ����C���N���[�W�����i�����j�Ƃ̖ڕW�������Ă��܂��B�x�@�Ǝ��ȏЉ�Ă��܂����B �@ �@�@ �@�@�@�j���[�^�E���͒a������41�N�ڂɂȂ�܂��B�@�i���͈ڏZ���č��N��39�N�ڂł��j �@���̊X�Ɉڂ�Z���̊����́A���������邱�Ɓ@�A�V�N�ȋ����j���[�^�E���ɓ͂���ׂɁA�����o�[�����h�܂ŏo�������Y�Ǝ҂ƌ����Ă������ƁA���S�o�X�ƌ����[��o�X�𑖂点�����ƂȂǂł����B �@�����̎��͂����̘b�͕����Ă��܂��������ڎQ�����s���������Ƃ͂���܂���B �@����75�Έȏ�̕��X���S�Ď��s����Ă���ꂽ�Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�����͉��Ƃ����Ȃ���ΐ��������藧���Ȃ������̂ł��B �i���H�͉J���~��ƓD�^�ł����B�@�[��ƌ����Ă����10���ɂȂ�o�X�������A����̃^�N�V�[�̉����ł��B�@�҂����ꂸ�ɕ����ċA��ƁA�Ȃ�Ɩ�1���Ԃ�������܂����j �@���ꂩ��40�N���o�߂��u���ꏊ���v��u�ǓƂ���̒E�o�v�Ƃ����V���ȉۑ肪�����オ���Ă��܂����B �@�R�~���j�e�B�[�̌����A�����|���������Ƃ��X�Â���̑����Ƃ������Ƃ����߂Ċ����E�l���������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�������āA�ւɂȂ��ĂƂ������Ƃł��B �@�@�@�@�j���[�^�E���̂��������ŃR�~���j�e�B�[�s�ꂪ�o����Ɨǂ��ƍl���Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�������N�͔��̖���o������A���Q���悤���Ǝv���Ă��܂��B �@ |

|||||||||||||||||||||

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�P�Q�O�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�Q�N�P���P���E�L |

|||||||||||||||||||||

�@�@�@�@�@�@�u�S�V���Ɂ@�S�V���ȉ�t�v

|

|||||||||||||||||||||

�@��N�̔N���͉��L�̃^�C�g���ł����B �@�@�w�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�X�R�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q1�N�P��1�� �@�L �@�@�@�@���N�i2009�N�j�̔N���ɂ́A�f���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����܂��Ă��߂łƂ��v�Ƃ͏����܂���ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�`�u�E�E�E�E�E,�����܂��āE�E�E�E�E�v�ł����`�x �@�@���N�i2010�N�j�����N�܂ʼn��N�������Ă����^�C�g���u�����܂��ā@���߂łƂ��������܂��v�ł͂���܂��A����ł�������N�Ƃ͈Ⴂ�܂��B �@ �@�@�@�@�@�@����22�N�̔N���� �@ �@�@�@�@�w�S�V���Ɂ@�@�S�V���ȁ@��t �@�@�@�@�@�@�u�h�݂낭�̐��h���h���߂��h���������v�@�Ƃ�����̕ւ肪�͂��܂��B �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̗�q�ň��J�ł��B �@�@�@�@�@���Ԃ��X�����E�菝�ł����A�ēx�A�ԗ����Ǝv�Ē��ł��v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ə����܂����B �@�w�ǂ̓Y���������u10�N�A100�N�A1000�N�A�@���N11�N�ڂ̕S���ɓ���܂��v�� �@�@�@�@�u�͂���R�́E�E�E�@�m�o�n�@���{�Đ��v���O�������i�t�H�[�����v�ɎQ���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ə����܂����B �@�@�@��N���A�F�X�Ƃ����R�����Ɏv�����Ƃ����Ȃ菑���Ă��܂�������ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���̓X�b�L���ł��B�i����9���ŏA�Q�ł����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�_�I�̍�����N�͈قȂ���̂�����܂����B �@ �@�d������ɏ]���܂��Ƒ�ԈႢ�ł����A���Ɉ��N�̏t���u��v�ł͂Ȃ��A��R�Ɍ��C�ɖ��Ă����Ύ����Ă��Ă���܂��B�i�������A�T�J�L�A�q�T�J�L����ԑ����ł��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�����̊Ԃł͂���܂���B�@�a���̋��ł��B�@�͍�N�֓��̒��s�ɍs�����܁A����Ԃŏ������������ŏE���Ă��A�����Ĕ���ɗ����ł��B �@�{�����ǂ����͕�����܂��A����N�A���≭�N�O�̓|���ɂȂ������̂��Ƃ̂��Ƃł����B�@�m���ɁA�ǂ�����ƔN�ւ�����܂��B�@�M����ǂ����ɉ��l�������܂��B �@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ւ̊ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����փh�A�[ �@�@�@�@�@�@�@���āA������H�t�_�Ђ̏��Q��Ǝv���Ă���̂ł����E�E�E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�z�ʂ�A��̌��U�ƂȂ肽�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j���[�^�E���̑O�g�E�ז�W���̐�i�F�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�A�t�ɂ͏Љ�̍��̖������̂悤�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�t�_�Ђ̐l�͗�N���A���Ȃ߂ł��B �@  �@ �@ �@ �@ �@����������̊`�̎��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���݂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����V �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̖߂��āA�����ł���Ȃ�Ɍ����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̈֎q���u���n������v�̂悤�Ɋ������܂����B �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@����́@���E�o�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�o�L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������G���h�E�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�N����낵�����肢���܂� |

|||||||||||||||||||||

| �@�@ �@�@�O�̃y�[�W�͂����炩��ǂ��� |