| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

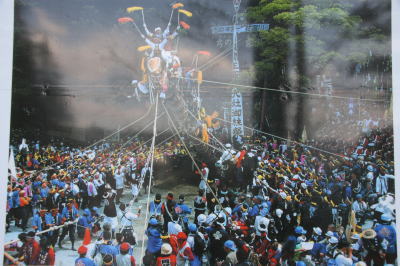

構造線のツアーは5月1日と2日ですが、集合が午前9時でしたので、前日に諏訪に入りました。  ↑ゴールデンウイーク2日目の中央高速道路「駒ヶ根SA」 諏訪のインターで降り、其のまま「美ケ原高原」と向かいました。  ↑ 標高1500メートル、「三峰峠」ではストーブが焚かれていました。  ↑20年近く前、美ヶ原高原を訪ねたたときは霧で何も見えませんでした。 だから、何も記憶にありませんでしたが、今回は美術館、児童館、等芸術高原でした。  ↑↓ ご覧のように、場所によっては残雪です。    ↑ 諏訪大社・下社・春宮です。今月の7,8,9が祭り   ↑上社・本宮。5月2、3、4日が御祭、すっかり準備が整っていました。  ↑諏訪神社と言えは「御柱祭」と言われるくらいです。 神社の掲示板に貼られていた写真を失礼しました。  ↑鳥居から本殿へと続く回廊?です。  ↑大鳥居の横に、今が盛りの桜花です。 はためいている吹流しのようなものは「御柱祭」を示すものです。

4月28日、夕方の散歩に出かけました。  ↑青少年自然の家内の散策コース、何時もは通り過ぎてしまうのですが、フッと展望台に足が向かいました。 久しぶりです。 春日井3山と岐阜県多治見市、可児市方面に向かって電線が延びています。  ↑振り返るとニュータウンの東高森山です。 展望台周辺の木々が成長して、手前の住宅地は殆ど視界から消えています。 展望台をもう少し高くしなければなりません。  ↑散策路の途中でこの標識を見つけました。 そうだ明日29日は「昭和天皇の誕生日」→「みどりの日」→「昭和の日」と祝日の名前は変化してゆきましたが、この日にウォーキング大会が開催されることを思い出しました。  ↑スタート地点の「春日井緑化公園の芝生広場」です。 今、入力しているのは4月29日午後2時です。 今朝は9時過ぎまで雨が降っていました。 本日は決行されたのでしょうか。  ↑庭のドウダンツツジです。これを眺めていましたら、「鯉のぼりは何処か」と発想。 表に出て近くを眺めてみましたが、見当たりません。  ↑これを一枚撮影してきました。 緋鯉に真鯉に子供たちという関連でしょうか。 明日は諏訪湖・諏訪神社・霧が峰に参ります。 翌日は諏訪から中央構造線を南下し遠山郷に入り2泊。 5月3日は遠山郷・木沢観光農園でサトイモ、ウド、ミョウガ、落花生等の植込みと ほうれん草や豆類の播種を予定しています。 その間、イイカゲン・修行僧日記はお休みします。

↑キャンパスでは現在「キャンパス・マナーアップ・キャンペーン」実施中です。 数日前は、揃いのジャンパーで校内の塵拾いをしておられました。 自主活動のようです。その他にもペットボツルのキャップの回収をしているグループもありました。 私の本日の受講教科は「現代中国」でした。 昨年・秋期には「アヘン戦争」から「1945年・太平洋戦争終結」の近代中国を学び、続いて1949年以降「現代中国」と続きます。 4月25日午後9時、何時は起きていない時間でしたがNHKスペシャル「上海・百年の物語」魔都を巡る激動の歴史戦争・革命・・・・名門一族の流転の人生」を視聴。 一昨日からNHKテレビ「クローズアップ現代」のシリーズを視聴しています。 4月26日は「中国を変える ”新人類”の衝撃」、そして昨日は「豊かさの先は?模索する中国」でした。 ・「名門一族の流転の人生」を見れば、この100年間の間の中国の大変化を否応なしに感じずにはいられませんでした。 急速に経済発展した中国、「豊かさの先は?」と私たち日本社会と同様な課題が提起されてきました。 そして、5月1日から始まる「中国・上海万国博覧会」はどの様な顔や姿を見せてくれるのでしょうか。 中国が変化するということではなく、今世界が変革の真っ最中です。 戦後の日本を「米国の属国・従属国」との表現がこのところ盛んに使われています。 一方、その米国の属国のあとは「中国の一領土(領国)となる」等とも囁かれています。 私はこれからの世界的変化の中から日本は、属国にも、領国にもならないと考えます。 それには、「ならないぞという」意識と気構えがまず必要です。 また、日本の潜在的に持っている歴史、伝統、文化、蓄えられている技術、技能、システムを持ってすれば、世界が注目し・憧れる国のモデルを提示できると考えています。 そのためには「人頼り」ではダメです。 一人ひとりが信頼し・納得できるチームに参加し、自己の持ち味を生かし、互いに協力して創り上げてゆく、そしてその輪が更に横に連携して、より素晴らしいネットワークとなる。 と、考えています。 私の足元から出来ることから行動を起している積りです。  ↑中部大学のキャンパス内にある、池の噴水です。 この噴水の向こう側が、本日午前中に紹介した「洞雲亭」の茶室があります。 サア〜、今から本日の復習に取り掛かります。 現代中国は知らず知らずの内に出来事や事件のあらましが記憶のどこかにあります。 しかも、それら一つひとつが今に通じ、そして明日に展開されてゆきます。 学びつつ、可能な行動を続けて行こうと思っています。

学校が始まって3週間目です。 この時期はまだまだ新入生の出席率は高いです。 それとも今期から「国際関係学部」から「地理・人文学部」に学部を大きく変更したためでしょうか。 今期から教室の前面に「遅刻禁止・私語厳禁」の表示が張り出されました。 先生によって異なりますが、叱ること、注意することが出来ない教授がいるようです。 小学校の学級崩壊で先生が「うつ病」で長期休暇という話は聞いておりますが、大学でも同じなのでしょうか。 先々週は一度「静かにしてくれ」と声を出しましたが、その後は治まっています。 先輩の私たちがこのような社会にしてしまったのかと反省したり、嘆いたりです。  ↑キャンパス内を歩いていますと、ついついカメラを取り出す所があります。   ↑平成2年に工学・建築学部によって設計され建築された「工法庵・ 洞雲亭」という茶室への入り口です。  ↑昨日は「歴史の方法」、歴史学の始まり「ヘロドトス」と「トゥキューディディス」 今から2500年前、日本では縄文時代です。この二人の同世代の方がそれぞれに異なる方法で歴史を書きはじめられました。 それが今にも引き継がれ・学ばれています。 歴史は時代区分を意識し、価値判断をもった所から書かれ始めるということです。 今、私たちは間違いなく、大きな時代のウネリの中にいます。 歴史を学び、どの様に活かすか。 自分の価値基準がないと流されてしまうばかりです。

↑この時期の藤の花も大好きです。 花は満開です。 明日当たりからは花びらが落ち始める頃でしょう。 それと入れ替わるように淡い燃え黄色の葉が伸びてきます。 ↓4月23日撮影の同じ藤です。   ↑ 本日撮影の藤の花のアップです。  ↑4月23日、撮影です。 5月下旬になると、藤の枝葉まったくみえなくなります。 そして、力強い緑の葉に変化してゆきます。 7月中旬から真夏になれば、緑から濃い青緑に変化し、強い夏の陽射しをシャットアウトしてくれます。 忘れなかったら、追いかけて掲載します。

↑とっさに出くわした時には、「頬冠りしたおばさん」がいると勘違いしました。 写真の奥のほうで高層住宅の周辺をしているおばさんの姿とソックリでしょう。 遠目に気付いた時には、なにかの上に首があるのかと驚きました。  ↑春日井植物園祭りが4月29日から始まります。   ↑ことらは見ごろを過ぎてしまいました 今が盛りの真っ白いボタンです   ↑廻間町(はざまちょう)、大谷川の周辺の田圃のレンゲ草は既にすきこまれました。  ↑↓ ニュータウン内の花ミズキ街見道は見頃です。  本日の写真の出来はよろしくないです。 何時も良いと言うわけではないですが、このところ自分としては納得できる写真だったのですが・・・。 花木に申し訳ない。

4月25日・気温が下がりました。 岐阜県瑞浪・深沢は盆地になっていますので、放射冷却で気温が更に下がります。 霜が降りており、芽を出したばかりのじゃが芋の葉は凍傷になっていました。 まだ、若芽ですが、午後の作業終了後チェックしましたが、何とかなりそうです。 そんな陽気・気温ですので夏野菜を持参しましたが、心配です。 そこでアンドンで覆うことにしました。↓  一度の植込みでは安心できませんので、5月4日か5日にも第2回目の植込みを予定しています。 特に早いとは思っていましたが、JA高蔵寺で販売していましたので、「スイカ」も2本持っていきましたが、自宅で管理しているだけで弱ってしまいました。 昨年はもう少し大きくならないかと欲をだしたら、イノシシにやられてしまいました。 Iさんがリベンジというのでしょうか、拘っていますので次回も実施します。 自宅で種を蒔いた「カボチャ」、「ポップコーン・トウモロコシ」はまだ芽を出していません。 やはり、5月下旬頃が適正な時期のようです。 種からですと発芽が思うように行きません、と言って全て苗を購入していたら懐が大変です。 そんなことよりも、暑くもなく・寒くもなく・風もない一日、農作業で気分スッキリでした。

4月24日のこと、久しぶり青空は見えていますが、気温はそれほど上がりません。 土曜日、テレビの野球観戦ではなんとなくモノ足りなく、春日井・3山に久しぶりに挑戦しました。 挑戦ということも有りません標高429メートルです。 標高差が約300メートル。  ↑春日井緑化公園からの道を選びました。 飛び込んできたのは、ツツジです。  ↑そこで、選びましたビオラの黄色です。  ↑と、来るならばと「青」とはゆきませんが「緑」を選びました。  ↑そして、公園内の「萌黄色」と向かい合いました。   ↑登り始めて40分、ここにも「みどりのまちづくりグループ」の「癒しの森づくりの会」 昨日の「大谷川を守る会」の別働隊です。  ↑弥勒山下の休憩所からです。 築水池、右上に名古屋駅前のビル群が見えます。  ↑デジタルカメラを最高倍率にしました。国宝「犬山城」をのぞみます。 弥勒山・頂上からの”入鹿池”です。 入鹿池の向こうには”明治村”があるのですが、 「明治は既に遠くです」。「イヤイヤ、昭和も既に遠になりにけり」です。 いえいえ、明治維新と、昭和の後・平成の「変革の時」と感ずれば、近くにあります。 入鹿池の手前はこの地方では有名な「春日井カントリーゴルフクラブ」ですが・・・・・。

↑大谷川の土手の山吹です。 数年前、地元の「大谷川を守る会」の方々が、モミジ、桜等と共に植樹されたものです。 今年は八重の山吹(園芸種)が見事に花を咲かせました。  ↑こちらは自宅にある山野に自生した一重の山吹です。 花弁が虫に食われて変形しています。  ↑これが正常です。八重の山吹とは賑やかさが違います。 話変わって  ↑昨夜「霜注意報」が発令、急遽夏野菜を新聞で囲いました。  ↑明日(4月25日)、瑞浪の百姓学校に定植する苗は家の中に取り込みました。 今朝(4月24日)、北向きの玄関先に戻しましたら、一部の苗の葉がグッタリしましたので、南側の日当たりの良い場所に移動しました。 ナスが一番強いと思っていましたが、一番ナヨナヨとなっています。 明日の朝はもっと冷え込むというので、心配です。 COLUMN 1−D 1291 平成22年4月24日 記 |

||||||||||||||||||

家の前の外装塗装が終了しました。

|

||||||||||||||||||

4月13日に足組みが始まり、昨日で終了しましたのでジャスト10日間でした。 足組みは約半日6時間程度かかっていましたが、取り外しの方は2時間ほどでした。   ↑全面に掛けられていた覆い幕が外されました。  これはロボットでは出来ないなと思ってみていましたが、足組み解体も同じです。 大小さまざまな鉄パイプや支柱を取り外し、一番高い所からですと5メートル以上の所から投げ下ろします。 タイミングよく受け取ります。  3人一組で行なっているのですが、実にリズミカルに手早く進んでゆきました。  ↑最後の足場が外されました  ↑ご苦労様でした ところで、新しくなった外壁は淡いベージュ系の色で、柔らかく・明るくて素晴らしいです。 毎日眺める前の家の外壁ですから、人事とは思えなく毎日眺めていました。 我が家も昨年の秋塗装を終了しましたので、当分両家にはこの工事ありません。 前回もどこかで書きましたが、このところニュータウンに入居が始まって43年です。 様々な変化の連続です。 世の中の変化も同様です。 変らないのが、庭に今年も芽を出し、花を咲かせたアイリス、アヤメたちです。 ↓   |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |