| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

8月7日、午前11時現在は8月5日までしか掲載していません。 持参した小型パソコンはここまでです。 8月6日分はこれから入力します。

↑長野県松本市、安曇野市までは「中日本」の管轄、特に雰囲気が変わったわけではないが、更埴市から上信越自動車道となり、北長野に入ると車のナンバー・プレート、関東圏名が多くなったように感じた。  ↑上信越道も上越市から北陸自動車道となり、日本海が臨めるようになる。 「浜焼き」の看板につられてイカを購入したが、味は今一どころか、今3であった。  ↑北陸道を新潟中央JCTで磐越自動車道と東にハンドルをきる。  ↑会津若松ICで高速を降りる。 予定どうり日曜日で1000円なり。  ↑隣の御仁が信号待ちでパチリ、ICBMではありません。 会津藩もこのような装備をしていたなら、明治維新も変わっていたことでしょう。  ↑前回も別の道の駅・会津若松でお世話になりました。其の時にはオープンしていなかった(?)「道の駅・喜多の郷」で一晩明けた、朝の道の駅です。  ↑道の駅の隣に渡り鳥の池がありました。 寝起きの散歩と一周しました。

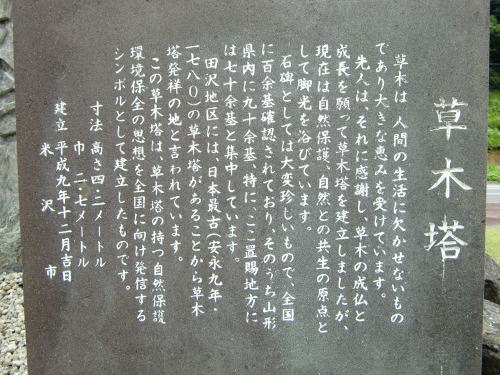

↑↓「立木観音菩薩堂」」に立ち寄りました。  ↑後で判るのですが、ここがKさんの生家のあった所でした。 この観音堂の前にも、記念歌碑がありました。  立木観音に立ち寄ると、遠くから聞こえてくるものがありました。 気になり立ち寄ると、そこは当地方最大神社「会津大鎮守・神社」でした。 この地もKさんの遊び場所だったことでしょう。 同時に、時代が時代ならば、録音テープを流しているような神社ではなかったことだろうと深く頭を垂れました。  ↑無邪気に走り去った子らの背に、蝉の声が追いかけていました。  ↑このマップの一か所に目がとまれば、貴方は・・・・ このマップなど関係なし、どれほど迷って探したことか。  ↑↓この風景はなんでしょうか?   ↑この看板で直ぐに判れば、貴方は間違いなく・・・・・  ↑この画面で分かったとしても、間違いなく・・・・ 一本杉も、石の地蔵さんも彼が遊んだ頃のままということです。  ↑ヒョットしたらこの画面で、思い出しましたか?  ↑これで判らないならば、どこまで行っても判らないことでしょう。  ↑これで判った!、隣のおじさんのことではないですよ。 石原裕次郎の記念館、北島三郎の記念館、あるいは、大相撲・千代の富士の記念館などを訪問したことがあります。 それと比べますとこの「思い出記念館」。私の思い出や記憶に対してなんと小さく・質素な作りなのでしょうか。 春日八郎さんは昭和の20年代後半から活躍した大衆スター、上記3人は高度成長後のスターとの違いなのだろうかと考えました。 が、これからに時代のことを思い・想定すると「春日八郎の思い出館」が、間違いなく私の記憶に残る事だろうと想うのでした。  ↑話変わってまたも、記念館から迷いに迷って到着、「中田観音」です。 (当地域の道は田んぼと畑の間の農道を走る感覚です。農家の屋敷に入ってしまいました。 本道を行かず近道を選択したカーナビにまかせっきりでした)  ↑観音堂の「ハス」が、春日八郎の心にも通じると感じた。  ↑大黒様もお見えになりました。 福島県・喜多方市から山形県へ  ↑↓ 米沢市に入る前の道の駅「なごみの郷・田沢」です。 なぜ、目にとまったかと言いますと、↓この石碑です。   ↑ 「草木碑=塔」を初めて目にしました。 会津・上杉藩なるが故でしょうか。  ↑↓ 道の駅「西川」・水沢温泉館」にて宿りです。

出羽三山・月山  ↑↓夏スキーができるだけのことはあります。  ↑月山1984メートルは諦め、姥ガ岳山1670メートル経由・2時間半かけて周遊高山植物を堪能。タイミングがピッタリでした。        ↑姥ガ岳山頂から 追記(8月5日) 読み直してみましたら、月山の神社は一枚もなし。頂上に行けない方の為に、正式な御神体が姥ガ岳の登り口にあったのですが・・・ お花の方に目が行ってしまいました。 いや、神社の写真撮りを控えました。 湯殿山へ 1504メートル、出羽三山の奥の宮 平成17年、開山1400年を迎えた。    ↑御手洗場、ここからは御神域で撮影禁止。 よって、隠し撮り  ↑正面が御神体の岩。岩を覆うようにお湯が流れている。 子供が熱い熱いと泣くほどの温度、湧きどころは50度以上か。 ここで、履物を脱ぎます。 と、そこに神主登場し、御神体岩に入場の前に御払い、一人当たり(子供も同額・500円)、小さなお札をいただき、有難い御神体岩に登る。  ↑御神体岩の裏手から、社務所(お札等の販売)を望む。  ↑岩の色から判断して滑りやすいと思うが滑りはしない。 竹の手すりはあるが、足の弱った方には難しい傾斜。  ↑神域内を流れる「梵字川」。 臍曲がりの私にはこちらの方が爽やか。  ↑大鳥居から眺められる目の前に大岩。 この後、羽黒山を計画するが、あわてることもなしと、本日の宿、「道の駅・庄内みかわ」「なの花温泉・田田(でんでん)』に、早々と到着。 この3日間、夜は車の冷房をかけないと熱くて眠れなかった。 一晩10リットル近く、ガソリン消費。CO2排出・ごめん。 (道の駅はコンクリートの駐車場の為に特に厚いか) 山形県の高速道路は全線(と言ってもブツ切れですが、「社会実験」とかで無料です。 よって、8月1日、日曜日に1000円の通行料金のみで、他はなし、ガソリン代のみです。

↑湯殿山の大鳥居より更に大きな鳥居が道路を跨いでいます。 約1400年前の推古元年(593)第32代崇峻天皇の第1皇子・蜂子皇子が羽黒山を開かれたのが出羽三山の始まり。 羽黒山は三山の神々を合祀する。と同時に「羽黒派・古修験道」の道場として今に伝えている。  ↑隋身門、元は仁王門と称していたが、明治の神仏分離で仁王尊を他に移し、隋身像を安置した。   ↑豊石窓神 ↑禅石窓神  ↑樹齢300~600年の杉木立が羽黒山の頂上まで続く。   ↑滝の名前、失念 ↑掛桜の木を通して  ↑樹齢1000年という、「爺杉」  ↑一の坂の登り口に、東北一の五重塔。国宝。 さて、石段が約2Km・2446段あると言うが、ここまでで300段か? 相方は「御利益があるから歩いて登る」という。 私は引き返して、車で頂上に。 ここから4枚は2446段を上った相方が撮った映像    ↑二の坂茶屋「名物力餅」。 ここで食した「かき氷」が美味しかったとその後、数度聞かされた。  本人が撮った登りきった所の鳥居。 鳥居は数か所ある。  ↑2446段野石段を踏破した認定書。 頂上で待つ間に  ↑鳥居より境内を望む  ↑羽黒山三神合神殿  ↑鏡池から本殿を望む。この池からが埋納されてた銅鏡が発見されたことから「鏡池」名付けられた。  ↑国宝を守る消防鉄砲  ↑大梵鐘 広い境内、数々の神社・御神体を回るが、相方登場せず。  ↑約1時間、汗・噴き出して御到着。 最上川を遡り、宮城県石巻に向かう。  ↑道の駅「とざわ」韓国と姉妹都市関係で全体が韓国の建物 昼食は韓国料理の「石焼ビビンバ」  ↑道路から40メートルほどの高台からユッタリ流れる最上川の眺め。  ↑宮城県大崎市に入ると、「伊達な小京都・」岩出山の看板 江戸時代の岩出山・伊達家の家臣子弟の学問所・「有備館」と庭園に立ち寄る。 上記の写真は其の御庭。  ↑分水嶺を越えて、「北上川」の流れに沿って本日の宿へ 「道の駅・上品の郷」、フル装備の道の駅。 コンビニ、天然温泉(ふたごの湯)、足湯、農産物直販売、レストラン、もちろん道路情報センター、トイレ。お隣はもう一軒コンビニとガソリンスタンド。 全国を車で旅しながら「竹竿売り=物干し竿売り」の隣に駐車。 本拠地は横浜と言う。毎年、秋からは九州を回り、正月は船で神戸に上陸し、横浜に帰るのがこの数年のパターンと言っていた。  ↑真夜中の看板 缶ビールで乾杯する。平成・車旅版・寅さんです。 山形県・道の駅・「庄内みか」からカ−ナビが有料道路経由を誘導しましたが、頑固に下道を選択して石巻市・道の駅「上品の郷」に到着。 本日まで、高速道路料金は1000円なり。

↑福島県・国見サービス・エリア ↑特産「桃」の販売、1個400円  ↑福島盆地一望の看板に導かれて≪食堂の宣伝≫ 茨城県に入る、相方の長年の御希望地・「袋田の滝」へ  ↑滝にはトンネルを歩いて向かいます。期待深まる。  ↑↓何度かグラビアでみた、お定まりのアングル     ↑4段になった滝の高さを感じていただくために、滝横の崖  ↑滝の展望台より下流のつり橋を望む。帰り道。 帰り道に「滝研究コース」の表示。「生瀬滝」とある。 300段弱の急峻な鉄製階段、続いてコンクリートの階段 片道20分、前日の出羽三山で自信を深めて登ることとしました。  ↑途中で袋田の滝を横から眺めます。  ↑これが「生瀬滝」、苦労と比してはいささかなり。 早々と本日の計画終了、国道に出ると「竜神大吊橋」の看板。  ↑常総太田市・竜神ダムの上にできた長さ375M、ダム湖より100M 16年前に完成。ダム建設の地元への見返りに作られたのでしょう。 「灯篭祭り」が開催されていました。    ↑渡り終えた正面には巨大な竜神が   ↑駐車場で来客の調査が行われていました。 ヤンバダム・前原大臣の顔と言葉が思い出されました。  ↑本日の宿「道の駅・久慈だいご」、真っすぐ進むと栃木県、右の折れると茨城県へ、左折すると福島県へ  ↑風呂ありの道の駅ですが、洗い場4人の小さな温泉です。 ここで、特別に記録して置くことがあります。夕食です。 道の駅で「アユの塩焼き」を販売していた小父さんに、「大子町で推薦する食事どころは?」と尋ねましたら、少し困って「朝日寿司」と教えてくれました。 風呂あがり後、売店の若い方に「朝日寿司」の場所を尋ねると首をかしげます。 調べてもらうと其の店は既に閉鎖されていました。 そこで改めて推薦料理をお尋ねすると、「奥久慈しゃもマップ」を渡されました。 大子町奥久慈はしゃもの特産地だったのです。 38店舗が大集合しています。道の駅にも「しゃもがらベースで煮込んだカレー」があるのですが、5時半で閉店です。 「蔵のある割烹・弥満喜でしゃも鍋」を注文。 これが素晴らしかった。 2人前からと言うので注文、どうせ残すと思っていましたが、全て平らげました。 暑い時に熱い鍋料理。 後から来た若い夫婦にも推薦しました。 車旅の楽しみは食べることでもありましたが、飲酒運転が厳しくなって駐車から遠くに行くことは諦めていますので、近くで済ますことが多くなりました。 期待していなかった分、一層の感激ものでした。 本日、遂に高速道路料金支払い、三陸自動車道〜東北自動車道路矢吹ICまで、4050円なり。(割引とのこと5800円が)

↑「道の駅・久慈だいご」に宿泊しない場合は、この「道の駅・喜津川」と考えていたので立ち寄ることとしました。  ↑朝8時半過ぎ到着、早くも物産販売所に生産物が次々に運び込まれて行く。 地元の小父さんも買い物に来ている。 具がイッパイのトン汁200円はお値打ち。    ↑この地で生活したら豊かな食材をいただけると思いました。 トマト、キュウリ、トウモロコシ、大好きな子ショウガ、スイカ、瓜、ナス、ササゲ等、直接帰宅する・運ぶのは車とばかりに買い込んでいる。 出来たてのパンを見つけて追加購入。 スイカ、トウモロコシは生産県名・ブランドが付くことは無い、自宅で賞味すると、甘みは柔らかく素朴な田舎の味。 (スイカは枕を敷いていないために、白くなっている)  ↑駐車場のサルスベリ花が力いっぱい咲いていました。  ↑東北自動車道「矢板IC]から羽生ICまで(1600円なり)、いったん高速を降りて、埼玉県熊谷市、深谷市を通過して、関越自動車道・花園ICで高速に。 藤岡JCTで上越自動車道に入り、上記の「横川サービスエリア」で休憩。  ↑平日と言うのに駐車場は満タン、この大照明塔とカラマツの写真を人影なしで撮影するのに苦労する。左下・隅に人物が入ってしまった。  ↑名物「横川の釜飯」には行列が出来ていました。「味噌おでん」とする。  ↑更埴JCTで長野自動車道へ、松本市「梓川サービシエリア」で最後の休憩。  ↑ここで、一気の夕立に出会う。 西の空が明るくなった所で出発、岡谷JCTで中央自動車道に入る、そこから自宅までの 約150Kmの間に3度雨雲と出会う。 本日の走行距離は560Km,時間にして9時間でした。 今回の車旅で計画していた秋田・青森の県境「奥入瀬渓谷」は中止しました。 今までなら、計画すると何が何でもと言う所ですが、疲れたら休憩、思いついたら・あるい出くわしたら、それが必然とばかりに、そこに立ち寄ると言うスタイルとなりました。 このスタイルと現在の体力ならば当分車旅も可能と自信が持てました。

虎渓山は夢窓国師が開創され、仏徳禅師を開山とする臨済宗南禅寺派の寺院です。 2003年9月10日、本堂、大玄関、庫裏が火災で焼失。 2007年8月29日、庫裏(約520m2)が再建され完成式が行なわれた。 本堂と呼ばれる方丈華藏庵の再建は平成23年6月完工の予定。  ↑塔頭寺院・.続芳院 ( 本山始祖をはじめ、歴代住持中の碩徳(セキトク)の師の塔所を塔頭という)   ↑続芳院 のハス  ↑国指定名勝 「永保寺庭園 梵音巌」と国宝 観音堂  ↑国指定名勝 「永保寺庭園 無際橋」と 国宝 観音堂 その他、「国宝 開山堂」があるのですが、修理中で公開されていません。 日本一気温が高く・暑い多治見ですが、喜んでいただけました。

↑↓ まずは畑を一回り、しおからとんぼ(?)でしょうか。  仲間は土OR日出校。当日、私は他の計画があり本日一人作業。  ↑兎に角、夏は草との戦いです。 2週間前に収穫したジャガイモ畑の様子。  ↑40坪畑草刈後の状態です。  ↑刈り取った草をこのように寄せ集めます。この草は牛君の飼料となります。  ↑草を集めた後の状況です。 草刈はあまり上手な出来映えではありません。 刈残しの草がアチコチに残っています。 (じゃが芋の掘り起こした後ですから作業はし難いですが・・・) 草を残しておきますと、後の作業=耕転する時に支障が出ます。耕運機に草が巻き込んで仕舞います。 午後になり陽が高くなります。 着替えた2枚目の上着からも汗が滴ります。  ↑牛舎から牛糞をいただき蒔きました。 白い所は消石灰です。 (市場で購入すれば4^5000円分です) この後の作業が大好きです。 耕転です。 何故好きか。耕転した後の畑は生き返った様に黒々と力強く、「ご苦労様でした、良く出来ましたよ」と声を掛けられているように感じるからです。 なをその土で畝づくりをすると更に綺麗=命育みを感じます。。 3枚目に着替えたシャツからも汗が滴りだしました。 同時に、東の空模様が怪しくなり始めました。   ↑急ぎ、スクナカボチャの点検をしました。 耕転は明日か、明後日に来る仲間にお願いすることとしました。 運搬車が倉庫に入る直前に、ザーっと一雨襲ってきました。 母屋で麦茶をいただきました。なんと700ミリリットル一気に飲み干しました。 真夏に秋・冬野菜の準備、世の中のこと色々言われていますが、焼塩を氷水に溶かして喉を潤しながらの作業と着替えたシャツから滲み出た塩分は心爽やかにしてくれました。 COLUMN 1−D 1381 平成22年7月29日・記 |

||||||||||||||||||

13日ぶりに雨が降りました

|

||||||||||||||||||

↑自宅・書斎から道樹山を眺める。 本日が大学の最終講義でした。 9時過ぎに学校の駐車場へ入ろうとすると強烈な土砂降りでゲート前は数珠繋ぎです。 スラックスの裾巻き上げて教室へ。 帰宅した昼前には雨が上がっておりました。が、まだまだ雲は晴れません。 子供のように待ち遠しかった「夏休み」です。 8月は計画したこといっぱいですが、果たして全て元気に消化できるでしょうか。  ↑百日紅(サルスベリ)がアチコチで満開です。この暑さの中でも長く・長く咲いています。 この花のように、元気に参りたいと思います。  ↑数年前に開発された住宅街の「西洋フヨウ」です。↓    ↓  ↑予測どおりの万華鏡に仕上がりました。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |