| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

スッカリ秋の気配です。  ↑金木犀が香ります。   ↑万華鏡にすると、あの香りのイメージとは離れているように感じますが・・・・ 瑞浪・百姓学校  ↑↓アキササゲが収穫時期に入りました。  ↑今年の異常な高温にもかかわらず、上々の出来ばえです。 秋茄子と一緒に煮込みました。 10月3日・夕食時には薄味でしたが、今朝は旨みが 浸み込み山盛りの1皿を平らげてしまいました。 こんなに美味しかったのなら、もっと収穫してきたら良かったと悔やまれました。  ↑タマネギ用のマルチ・シートを敷き詰めました。 1畝に150〜200球の苗を定植できます。6畝ありますので1000球以上です。 Iさんが盛んに計算します。 1個いくらで販売が可能かと・・・ 1000球植え込んで、どれ程定着するか、また定着してもどれ程の出来ばえかによると返事し、マルチ・シート代金、苗の代金、Tトンボ(マルチ・シートを押さえる器具)代金を計算すると手元にどれ程残るのでしょうか。 カボチャを収穫した所を耕転しましたので、そこも「タマネギ」でどうかと提案です。 土壌はそちらの方がタマネギに適しているように思います。 やるのは良いが、次回の苗を定植してからにしようと思っています。 1000球の植え込みの労力をまだ実感していないようですから・・・10月末までは定植可能です。 サトイモの試掘りをしました。 ソコソコの出来ばえです。あと1ケ月成長させます。 それにしても、秋・冬野菜は人参、ネギ、ニンニクを除いて全滅です。 大根は1回目は日照にやられ、2回目は気温が高く虫が発生し、食い尽くされてしまいました。(近くにいるわけではありませんので、木酢液の散布がままならず、気温にお任せですから) ホウレンソウ、コマツナ、白菜等の葉物もみんな全滅です。 冬に大根やカブラが収穫できないのは、気が抜けてしまいます。 少し遅いとは思いましたが、敷き詰めたマルチ・シートに残っていた大根の種を2粒づつ丁寧に坪蒔きしました。期待イッパイです。今朝、神棚に向かって「ありがとう」と・・・。

10月2日、本日は「波動の会」で名古屋・伏見に行きます。 10月6日はかつて勤務していた会社の友人と駅周辺で、年1回の一席です。 10月10日は神奈川からのお客さんです。菊井町に予約しました。 その他にも2回ほど予定があります。 事の外暑かった猛暑の夏が納まり、秋の便りと共に懐かしい方々との交流です。  ↑このコラムNO1414 で一度登場した「トラノオ」です。 その時は一輪でしたが、異なる場所に御覧のように集中して咲きそろいました。 朝、雨戸を開きますと目に飛び込んできます。 爽やかな秋に似つかわしい花です。  ↑万華鏡にして見ました。 と書き終えて、ベランダに出てみますと、微かに金木犀の香が漂っています。 過去の記録をめくって見ますと、10月3・4・5日に金木犀の香り確認とあります。 夏の気候は異常で、お米の収穫量は平年並みでも、質は一段落ちているようです。 残暑も厳しかったですが、金木犀の香は例年通りに訪れました。 穏やかな日々を望みますが、地上はそのような訳には行かない様相です。 目に見、耳に聞き、鼻に嗅ぎ、口に言い、肌に感じ、心に思う諸々も「六根清浄」を唱え、 名古屋の街に出かけます。

↑自宅庭の栗の落下が遅れているので例年より遅く行ってきました。 ピタリのタイミングであったようです。  ↑ところどころにこのような食べカスが転がっています。リスでも来たかな思いました。 今年は山の木の実が少ないといわれています。 山から下りてきているようです。 栗畑の50メートル上は山となっていますので、色々な動物が生息していることでしょう。 が、その山から畑までには3軒の家があり、畑の前は住宅です。  ↑栗の木の下にこのような動物の糞がありました。 この姿からはリスではなさそうですし、兎類でもなさそうです。 タヌキ、ハクビシン、あるいはアライグマ(?)でしょうか。  ↑収穫は満足の行くものでした。トータル39Kg。 ところが、残念なことがあります。 蜂屋柿の収穫がほぼゼロです。 5年前にもこのようなことがありました。その時は剪定ミスだろうと反省しましたが、今度はそのようなことはありません。 やはり今年の異常気象がさせたのでしょうか。 実の付きは良かったと畑の見守りをしていただいている方が教えてくれました。 落下し殆ど腐り・枯れてしまっている柿を取上げてみましたが、どうすることも出来ません。 11月中旬収穫、12月には甘い干し柿が頂けていましたが、今年は見送りです。 今年は梅も不作で「梅酒」の漬け込みもパスしました。3年前が大豊作で、その年に漬け込んだ3年物の在庫がありますので、気分的には余裕があります。 今年は夏野菜関係も思うようにはいきませんでした。 秋・冬野菜も種を蒔いたのに芽が出ないことが多いです。 世の中、目に見える崩壊や目に見えないところで溶解しているようです。 自然は何かを教え・伝えてくれているように感じてなりません。

友人に「お前の携帯はマトモニ繋がったことが無い」と言われます。 それはそうです。電源が常時切ってあるのですから、それでも朝・晩は留守番電話にアクセスしているのですが、滅多に入っていないので、しばしば忘れます。 そんなときに限って急ぎの用件が着信しています。 今月27日遠山郷から帰ってきた時も該当しました。 サラリーマン時代、大変親しくお付き合いさせていただいていた方の葬儀の件が着信していました。 出棺1分前に到着しました。(酷い格好で) 息子からも「リタイヤーした人間が何でそんなに忙しいのだ」と訊ねられています。 日程調整をする時、現業の方に合わせてもらうようなハメになります。 このところ、ポカが多くなっていると感じています。 気分は若いのですが、どこかに無理があるようです。 今年の初め行動計画を作ったときも、いささか自分でも「いいかな?」と危惧したぐらいですから・・・ 徐々に予定している内容を減じてゆこうと考え始めました。 この日記を更新しないと、それはそれでお叱りのメールも入りますが、そんなわけで ホームページのトップのタイトルの所にも書かせていただいておりますように、殆ど毎日、時にはお休みとありますが、いま少しお休みを増やさせていただくことになるかもしれません。 よろしく

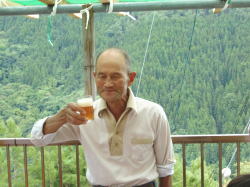

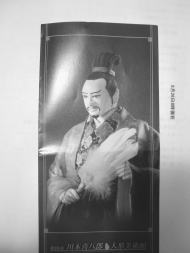

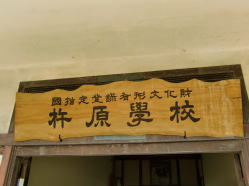

↑この方が熊谷治朗さん。乾杯の音頭を執っていただきました。  ↑↓ このような眺めの急斜面に70年かけて築き上げたお宅で昼食です。   ↑南アルプスの主峰「聖岳」、最高に素晴らしい眺めで歓迎してくれました。。  ↑狭い山道をグルッと廻った所で、近くの親戚総動員で手を振って迎えていただきました。 もうそれだけで感激です。  ↑前日から仕込んだ料理が次から次へと並びます。 覚えているだけで、栗入りオニギリ、栗まぶしオハギ、きな粉のおはぎ、稲荷ずし、味ご飯のオニギリ、コンニャクの煮物、下栗のじゃが芋、シイタケのお吸い物、お蕎麦、ソーメン、ここに山肉(鹿と猪)がこれに加わります。 野沢菜の漬物、デザートにはブドウが山盛りです。 私は小学生の頃を思い出しました。 年に一度あるかないかの大切なお客様を迎えた時です。 普段は何もないのに(芋粥で終わり)この時ばかりは、何処にあったのだろうかと信じえられない食卓となりました。(と言っても、今回とは比べようがありませんが・・・) その事を思い出して、目頭が熱くなってしまいました。  ↑お腹がはち切れる頃、周辺を案内いただきました。 コンニャク畑です。 写真を撮り忘れてきましたが、熊谷さんが命名された「天空の松」(?)や、炭焼き名人といわれる熊谷さんの炭焼き小屋も案内いただきました。  ↑記念撮影をしました。  ↑腹の底から万歳三唱をしました。  ↑旧木沢小学校の「遠山藤原観光農園」に戻り、農作業の真似事をしました。 先程まで斜面角度30度〜所によっては60度の農地を見せていただいているので、 7月、8月の月一農業で「暑いの、草が多いの・・・」などと言っていた自分が情けなくなりました。 9月26日のこと マイクロバスで飯田市内を訪れました。 川本喜八郎人形美術館です。  ↑館内は撮影禁止ですので、映像はありません。 常設展示場にはテレビ人形劇「三国志」や「平家物語」等、思い出す人形アニメーションが目の当たりに出来ます。 一つ一つの出来映えに唸ってしまいました。  ↑国登録有形文化財指定「杵腹学校」です。  ↑昭和24年に神社林を売り、婦人会は兎を飼育して資金を作ったといわれます。 敷地は大半が無償提供され、村民は藁、竹、縄を提供し勤労奉仕につとめ、生徒も資材を運搬する村人によるなど手作りの学校でした。 昭和60年、伊賀良中学と統合(現 旭ケ丘中学)により、廃校となった。 平成17年に杵原学校応援団設立され、様々な活動をされている。  ↑その内の一つ食文化部会の方々によって、五平餅の接待を頂いた。  ↑この校舎と教室を使って、山田洋次監督、吉永小百合主演の「母べえ」が撮影された。  ↑撮影当時そのままに、黒板に「富士は日本一の山」の歌詞がカタカナで書かれていた。  ↑そこで、私達も合唱しました。

↑9月23日は朝から雷が鳴り、時折強い雨も降っていました。 午後5時過ぎに東の山が夕陽に照らし出されました。 カメラを持って飛び出しましたが、アングルの良い所がありません。 何時もは嫌っている砂利取り山にピントを合わせるよりありませんでした。  ↑別な角度を探している間に、御覧のように左から影が迫ってきました。 9月23日「暑い寒いも彼岸まで」と良く言ったのもです。 陽が落ちると半袖、短パンでは寒くすら感じられました。 ”秋のつるべ落とし”を感じました。 10月末、遠山郷に妹夫妻を迎えるのですが、山はより一層”釣瓶落とし”です。 陽が落ちる前に宿に入らないと計算しますと、計画が狭められ気をもんでいます。 明日からその遠山郷へ行きます。 地元の方にもう一度お尋ねしようと思っています。 9月24日・朝  ↑毎年、これでもかと咲きそろう「タマスダレ」ですが、探して撮影です。 庭の栗の実もまだ一つも落下しません。 飛騨金山からも「拾いにコンかね」の電話も入りません。 山の木の実が少ないのでしょう、里に熊や猪などは出てきています。  ↑庭隅の角地に、昨日からやっと彼岸花が咲きました。 数も少なく、心なしか弱々しく感じます。 エアコンで締め切っていた窓を開けると、爽やかな風が通り過ぎてゆきます。

↑トラノオ ↑シオン 夏草が残されたままの庭に、「トラノオ」、「シオン」が咲き、秋の風情が届けられます。  ↑昨年は9月15日にはボンボリのように開花した彼岸花が咲いていましたのに、今年はまだ御覧のようです。 栗の実の落下が始まる頃なのですが、これもまだです。 本日より中部大学の講義始まる 秋期の講義が始まりました。 始まったばかりで教授も調子が上がらず、声が上ずたり、喉に偏重をきたして早めに切り上げられたり、あるいは、講義資料が運送会社のシステム変更で届かず、内容変更となったりと思うようなスタートとはなりませんでした。 それでも選択科目は間違いなかったようで、これからが楽しみです。 夕方の散歩にて  ↑今年の春頃から、向かいの山が赤茶けて見えていました。  ↑「松」とは違います。 ナラ、ブナ科に害虫が入り込み中から枯らしているようです。 昨年の今頃、伐採されたコナラの木をここで紹介しました。  ↑更に、被害が拡大しているようです。 「春日井緑化植物園」では、害虫駆除の対策が採られ始めました。

朝晩涼しくなったとは言え、当地方でも日中の気温は30度を越しています。 ということで、先回に続いて今回も午前6時からの作業開始としましょうと、午前4時半起床で駆けつけました。 作業手順の確認で畑を一回りします。夜露が降りており、真新しい地下足袋どころか、当日刈り取る予定の草の露で太股から一部は腰の辺りまで濡れてしまいました。 残暑の時期とは言え、山間の畑には6時過ぎでないと太陽が届きません。 ヒヤリとする空気を吸い込んで、夏野菜の整理から始めました。 前夜から宿泊の別のメンバーの一人が「朝から精が出ますね」と、歯磨きしながらのご挨拶です。 私の返事は「修行ですから・・」でした。 仲間の到着が遅れており、一人作業でも効率の良い作業を優先しました。 仲間到着は午前8時を超えておりまた。 働き盛りの30代後半、多分前夜遅くまで仕事だったのでしょう。 (日中の休み時間に、寝転んだらそのまま寝込んでいました) 「百姓をして身体を壊すことは無いから・・」と声を掛けておきました。 一人作業と二人作業では作業内容によっては3倍にも4倍にも作業効率上がります。  ↑このネギは最初の種蒔きから、その後の植え替え、既に5年以上と思います。 何時も感じるのですが、畝作りした後、苗ネギが並ぶと本当に気持ちよいです。 本日のメインの作業に「堆肥作り=土作り」がありました。  ↑本日参加のIさん提案ですので、妥協の無い作業が続きました。 前日までの準備段階の予定どうりにほぼ事は進みました。 現場でのドリルドライバー使用の時に感じました。 10年の月日を・・・ 正確に居ますと12年前、ドリルドライバーを購入し藤棚や庭のテーブル、椅子を作成しました。(今も庭で現役です。4度目の塗り替えの時期に来ています) コンパネの強度の問題もあるのでしょうが、ネギ釘の打ち込みのバランスが悪いのです。 彼に代わってもらうとスムーズに打ち込んで行きます。 さて、陽射しが強くなる前に作業を終了と思っていましたが、思うように進みませんでした。 結局、終了しましたのが午後4時でした。 もちろん、その間十分な休憩を入れたのですが、それにしても10時間です。 労働の対価(収入)が得られる仕事以外ではこんなに長時間身体を働かしたことは何時のことだったのでしょう。 四国88箇所遍路の時以来です。 その折、42・195Km以上を目指して午前5時ごろから歩き始めたことが2回ありました。 目的地到着は午後の4時ごろ前後であったと記憶します。 9月18日、午前6時に作業開始、午後4時終了でした。10時間でした。 収穫物を車に詰め込むのに”気合”を入れなければ動けないほどにへばりました。 この日記を書いているのは9月20日、午前3時です。 昨夜は午後7時半に床にへたり込みましたので、この時間に目が覚めて入力しています。 昨夜のケアーが良かったのか、今のところ足腰・膝・腿は大丈夫のようです。 少しばかり嬉しい感じの自信が付きました。

昨日の日記にも書きましたが、瑞浪・百姓学校の仲間より提案のあった、米糠での堆肥作りの準備が完了しました。 クレオソート油で塗装したコンパネも乾き、車に詰め込んだ。 心配だったのは四隅を留めるネギ釘の電動ドリルのことだった。 (ドライバーでねじ込む作業では大変です) レンタルもあると言われていたが、昨日までの所は全て貸し出し中でした。 (本日の朝の段階でも、一つも返却されていなかった) 朝一番でホームセンターに乗りつける前、12年前に藤棚、庭のテーブル、椅子を作製したときに購入した充電ドリルドライバーを探してみました。 ありました。が、充電器が悪いか、充電パックが寿命を過ぎていたように記憶していました。 始動させてみると微かに動く気配がしました。 ホームセンターのプロに見てもらうと、充電パックの取替えで利用可能という。 昨日の相談事への対応といい、本日の対応も言葉少ないが親切・適切である。  ↑活躍が期待される、充電ドリルドライバーの一式。 私の現役の頃は大量生産し、大量流通、そして大量消費の大衆消費社会。 そしてここ15年程は首切り、リストラと海外生産移転によるコスト切り下げ=価額の切り下げが中心であったが、それもここに来て行き詰まりの様相です。 少々、値段が張っても親切・御用達の姿勢の相手と付き合いたい。 上記の手作り生活「マイジョイ」シリーズの充電工具も、少なくとも12年間以上継続されていることとなる。 基本設計が今でも変化なく・続けられていることが嬉しかった。 かつて、私も口にしたことですが「廃番になりました」の一言で、お客様が消耗品を取り替えればまだまだ使える器具、資材を捨てさせてしまったことを思い出します。 自分の書斎を眺めれば、30数年前、ヤマハ楽器がシリーズとして販売している組み立て家具だから安心だろうと数年間徐々に買い増していったことを思い出します。 いろんな事情があったにせよ製造中止、裏切られた気持ちになったことが忘れられません。 新しい内閣が発足しましたが、先行きは滝つぼに向かうボートなのか、それとも見上げる滝の前で旋回する救命ボートなのか。 どちらにしても、世の中一度溶解するか、崩壊しないことには目が覚めない事だろう。 そのときにへたり込まない様に、明日朝・6時から堆肥作りを始めます。 COLUMN 1−D 1411 平成22年09月17日・記 |

||||||||||||||||||

秋の空になった

|

||||||||||||||||||

↑9月15日、 残照に染まった東の空の雲  ↑9月16日、西高森山から春日井〜名古屋方面を望む  ↑9月16日、西高森山から小牧山・桃花台方面を望む。 左隅に微かに小牧山があります。 高い建物は桃花台の33階ビル。 9月17日 中部大学・18期(2010年・秋期)の開校講式 夏休みの間、小学生の子供以上に遊んだはずなのがまだ遊び足りない気持ち。 (例年だと、ボツボツ学校が、そして授業が待ち遠しくなる頃なのだが・・・・・・) 本日の記念講演は「認知症への理解と対応」でした。 今回の受講生は416人。今のところ私も含めこの人たちには症状は表面化していないが、話を聴いていると他人事ではないと思った。 認知症イコールアルツハイマー(41%)と思っていたが、「認知症」とは社会生活、家庭生活、職場生活の障害など、あらゆる対人関係の障害と言う定義を聞き、認識を改める。 よって、脳血管障害(30%)、不明とその他の認知症が30%ということでした。 関心のあるアルツハイマーの治療と予防では、今のところ決定的な根治療法はない。 残された脳の働きを有効に使う。 そして、適度な運動とダイエットは治療と予防に効果あると聞き、それでは生活習慣病と同じではないかと教えられた。 その他、精神的にユッタリと静かに生活すること。早期発見し長く生きること。 瑞浪・百姓学校で牛糞以外の堆肥作り 仲間の若者が米糠と刈り取った草を利用した堆肥作りをしたいと提案してきた。 何かしたいと提案してくれたことが嬉しかった。 畑の隅に囲いが必要となる。 前夜からどの様な資材必要か思い浮かべる。 どれ程の大きさにするか。 耐久性は・・。コンパネとクレオソート油を購入。 四隅は留め木が丈夫、ネジ釘が良いだろう。 手作業では大変だ。 10年前購入の電動ドリルは動くか。 電動ドリルの貸し出しがあることが分かった。しかし、全部出払っており在庫なし、時代を反映しDIYが注目か。 多分、提案してきた彼の考えている以上に準備に時間がかかる。  ↑駐車場で久しぶりに作業をした。 今度の日曜日に組み立てる。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |