| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

かなり以前から、中世のヨーロッパのイメージはキリスト教が力を持ち、身分制度が厳しく、王権が徹底しており暗く・重ぐるしく時代という刷り込みが私を支配していました。 今回大学で学んでいる間に、以上のようなイメージは偏見であることを教えられました。 紹介されたオイジンガ・著「中世の秋」(中公新書)は注文したところで手元になく何とも言えませんが、中世を根本的にひっくり返した民衆の生活を実証し、下から社会を見た庶民の生活が描かれていると案内されました。 当時の経済は農業が中心で、99%が農民でした。 その農民が土地を実耕しているのですが、3圃制(村落の全農地を3つに区分し、その一つを小麦・ライ麦(冬穀物)、他の一つは大麦・燕麦(夏穀物)、残りは休耕地として放牧し、年々この割り当てを交替してゆく経営方式)で一人(家族)で耕すことは不可能となり、また技術開発された有車輪鋤で大規模農法となって、農民共同体=村単位が基盤となっていました。 土地所有も近代以降の所有者と小作人という関係ではなく、村の共同体が団結して収穫物の50%相当を得て自治権をもっていた。 土地所有者の在地領主も、またその在地領主が臣従する大城主も、その上の王も農民共同体=村に重層的に関係しており、王を頂点とした絶対権力構造のピラミッドの社会構造ではなかったと言うのが現在の通説と言うことです。 以上では分かりにくいでしょうが、要点は暗黒の中世、キリスト教が支配し、王権によって押さえつけられていた社会ではなかったということです。 二つのことを教わりました 。 1、刷り込まれたイメージだけを正しいと思いこんではいけない。 2、実耕する民は強かで・粘り強く、やがて時代を変革してゆく。 そのヨーロッパ、EU、ユーロが大きな綻びを露呈しています。 時代は間違いなく、変革期にあるようです。

↑ヤモリ、矢守 昨日の朝、掃除をしている時、ゴミと思い拾い上げようと手を伸ばしますと動くではありませんか。 頭から尻尾の先までで5〜6センチの矢守でした。 ティッシュペーパーに包んで2Fの電話の横に置きました。 その後、すっかり忘れていたのですが、本日の朝の掃除の時見つけました。 包みを開いても動きません。 死んでしまったのかなと揺さぶってみますと少し動きます。  ↑少し動きましたので、上記の写真と姿勢が変化しました。 腹の横に黒い粒(点)があります。糞のようです。冬眠はしていません。 我が家に住みついていたのでしょうか。それとも遠山郷から連れてきたのでしょうか。 トカゲは春先から秋まで庭をチョロチョロしていますが、矢守は初めてです。 どうしたものかと、インターネットで調べてみました。 飼育の仕方が懇切に紹介されていますが、冬場の餌に苦労しそうです。 ジーと眺めていますと目と言い、足の格好と言い可愛い奴ですので、情が移る前に庭に放します。 本日の朝、例年より少し遅れてイルミネーションをベランダから生垣に設置しましたので、夜になれば彼も眺めてくれる事でしょう。

11月23日に収獲してきました秋ササゲ、翌日からベランダで天日干しをしていましたが、なかなか全てが乾燥しませんでした。本日終了。 (途中、2日間室内に取り込んでいましたが)  ↑お分かりいただけますか、左右の色が少し異なることを・・  ↑これなら、少し分かりやすいでしょうか。 収穫したとき、雨上がりの後でしたので鞘が濡れていました。 そのためか、直ぐに鞘が開き豆が飛び出したものは白色ですが、数日後のものは茶色がかったものが多く出てきました。 この秋ササゲ、青い鞘の時はナスと煮込みましたら美味しかったです。 多分、豆としても美味しいのではないかと期待できます。 それよりは、来年の夏・8月には種まきと成ります。 このように、繰り返して命が繋がれてゆきます。多分今年同様の収穫が期待出来るでしょう。 輪廻転生、私が再びこの世に生を受けた時には、どのような・・・・。 背に温かい陽をいただき、鞘を破ざしながら考えていました。

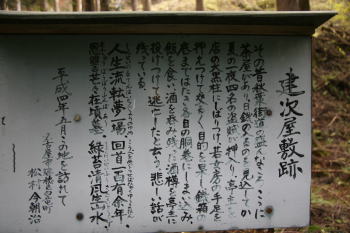

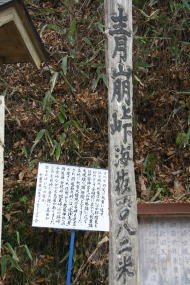

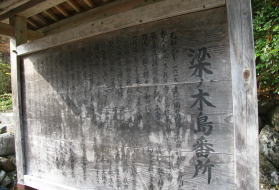

遠山郷へは何度も訪れているんですが、青崩峠は未体験でした。 これまでにも計画はされるのですが、天候の関係や道路事情で中止になっていました。 11月28日、朝方は怪しい雲行きでしたが、その後はお天道様も顔を出し、念願の峠を越すことができました。  ↑国道152号線車は青崩峠の手前で通行禁止です。 途中まで車で行き徒歩で越えることもできますが、登りとなり大変です。 そこで、信州側(長野県)から遠州側(静岡県)へ兵越峠を迂回します。 兵越峠は青崩峠が地盤が弱く車道を通せずう回路となっています。   ↑遠州側から兵越峠(標高1165M)です。 ↑信州側から峠に向かう。  ↑戦国武将武田信玄が家康を攻めるときに、通過した峠と言われています。 そこで、毎年北側の飯田市・南信濃商工会と南側は浜松市の水窪商工会が交流親睦を目的に「峠の国盗り綱引き合戦」が開催されています。  ↑峠の一角に造成された平地があります。ここで戦われます。  足神神社へ 車は一端、峠を水窪側に下ります。 高速道路規格であったトンネルに歩道をつけ普通トンネル道路とした草木トンネルを越えて、Uタ−ンし旧道を青崩峠の直下に向かいます。 途中に「足神神社」があります。   ↑足の神様。湧水で遠くから水汲みに来られるということです。  ↑神社裏のスギ林が間伐されていました。  ↑大きな社ではありません。   ↑願掛け木札がズラリと並んでいました。 塩も道、青崩峠に向かいます。  ↑昔のままの石畳でスタートです。   ↑足神神社に祈願をしてきた効果てきめんで順調に登ってゆきます。 途中で、武田信玄公御掛の岩に腰掛けて武将気分となる。  ↑秋葉街道盛んなころ、盗賊に襲われた若夫婦の屋敷跡  ↑落葉し明るい山道、澄み切った美味しい空気をいただきながら頂上へ  ↑海抜1082メートル、青崩峠です。   ↑峠の片隅の山肌にヒッソリと安全祈願の地蔵さまが。  ↑峠の一段小高いと頃から、信州・遠山郷方面を眺める。  ↑山崩れの一角です。  ↑白く見えるのは崩れた山肌を防護している壁です。 目測で上から下までは300メートルはあるのではないでしょうか。 この峠下にトンネルを掘ることは断念しました。 別なルートげ計画されていますが、果たして、開通するのはいつのことでしょうか。  ↑峠で記念撮影をしました。(御二人はトレッキングに不参加)   ↑下ること20分、青崩神社に奉納(?)された面と石地蔵。 更に下って、152号線の工事が中断したところまで降りてきました。  ↑アスファルト道路は落葉のジュウタン、カサコソとその感触と音を楽しむように少し足を引きずるように歩きました。  ↑突然、道路を大きく塞ぎこんだ土砂崩れです。 粘土質の土で足元が滑ります。  ↑紅葉ならず黄葉が目を奪います。  ↑「分かりますか?」 防壁が破壊されています。 厚さ30センチメートルもある防壁、山が動き、押し出し破壊しました。 (この青崩峠のみの現象でしょうか。私たちは今「山が動いたように」歴史の断層の上に立っているのかも知れません) 先程の土砂崩れで車の進入が出来ず、この日記記録のトップに掲載しました写真の所まで所要時間約2時間登り・下りしました。 逆のコースを歩いたならば、青崩峠まで歩くことが可能であったでしょうか。 梁木島(はりのきじま)番所 大阪夏の陣、冬の陣で敗走した豊臣方の落人を取り締また関所跡、その後は遠山郷から搬出する木材の取り締まりをしたところに行きました。   ↑残念ながら、建物の中を見学することができませんでした。  ↑↓切妻の瓦屋根  ということで、念願の青崩峠を越えることができました。 遠山郷を訪れる方に、時折152号線の質問を受けていましたが、未体験の為に御答えが中途半端でしたが、今度からは少しは自信を持って・・。 遠山郷藤原農園のこと さて、今回の遠山郷での農作業は2か月前にKさんが愛知県から運んでいただいた木屑を畑の通路に敷き詰め、草の防止策を目論んでいます。 何分1カ月に1回の作業日、特に夏場は毎回草取り、草抜きに作業量の半分を費やしていました、来年が楽しみですが、未だ半分しか敷き詰めてありません。 年明けにもう一杯の初仕事に成りそうです。 サトイモの収穫をしました。出来栄えは50点でしょう。 お客様にお持ち帰りをしていただきましたが、味の方も今一つと感じました。今夏の水不足ばかりでなく、地質との関係かとも思います。 チンゲン菜はOK、白菜は十分に巻き込んでいません。 赤カブ、白カブ、大根も及第点とはいっていません。 来年以降、徐々に土づくりの成果が出ることを期待しています。 それにしても、毎回参加される方が短時間ではありますが、農作業に熱心に取り組んでいただけます。楽しそうにも感じています。 その都度、予定道理にはいかないと危惧しても、何とか様になります。 有難いことだと感謝しています。

↑大久保池とラクショウの紅葉と大谷山  ↑上記左の紅葉はラクショウです。 その根本です。板根がニョキニョキ。  ↑更に、アップしてみました。 ここまで大きくなるには約20年です。   ↑穏やかな、小春日和の一日です。 明日から、遠山郷です。 サトイモ堀が待っています。 落ち葉と焚いて、先月収穫したサツマイモを焼きます。 浜松から北上する国道152号線(秋葉街道)は途中余りにも地盤が弱いために通行止め(工事中断中、既に十数年?)になっています「青崩峠」を歩いて越す計画です。 どの様な写真が紹介できるか楽しみです。

↑第5・6時限の講義が終了しますとキャンパスは一気に静かになります。 昨日(24日)は受講している講義はありませんでした。が、「歴史研究会」の主催の講演があり、7時限(PM3時半)に相当する時間に中部大学に行きました。 今春、図書館長のT教授が一人でも多くの学生に図書館を利用してもらいたいと図書館玄関に掲げた、ニーチェの言葉”神は死んだ”、そして”ニーチェが死んだ時、神は死んだ”と。 その言葉に反応した0君が図書館長を尋ね、「学生は何故勉強しないのだ」と捲くし立てた。 そこでT館長は0君に言った。「君が場を作ったらどうか」と。 行動力のある0君は歴史学科0教授を訪ね、「歴史研究会」の立ち上げを提案した。 0教授が賛同し、0教授の講義を受講していた私達にも案内があり、今年の秋に研究会が発足しました。 今回の講演のテ−マはT館長、教授による”「正義」について”でした。 前回の歴史研究会のテーマの一つでもありました。 マキャべリの「君主論」を読み、音楽関係に造詣の深いT教授は「フィガロの結婚」のDVDも取上げて、教授の自論する「正義」の定義は「犠牲者を出さないこと」、それは「WIN−WIN」ですと語った。 ニーチェから始まり、マキャベリの君主論の正義を取上げ、誰も犠牲者のでない「フィガロの結婚」で結びとなりました。 実に、見事な講演の展開でした。 以上説明では何のことかサッパリ分からないことでしょう。(失礼) (お分かりになった方はそれらの全てに知識があり、見識をお持ちの方でしょう)  晩秋の西日に照らされたキャンパスは、いつの間にかトップリと暮れていました。

↑前日までの雨は止みました。 カラマツが最期の紅葉です。 が、芋ほりには土が重いです。 芋ほりの前に出来る作業は全て終えました。 当日の朝のことです。、何時ものようにストレッチをしました。 何事もありませんでした。 食卓に着くと同時に、腰の存在を覚えます。2年ぶりのことです。 痛み止めの軟膏を塗って出かけました。 3人体制を予定していましたが、一人お休みです。 サトイモ、ジャガイモ、秋ササゲの収穫一人では負担が大きすぎます。 頑張りました。と、言うよりは腰をかばいつつ、休み休みの作業でした。  ↑当日の収穫物、秋ササゲ、人参、白菜、ネギ、ジャガイモ、サトイモ。 さて、11月24日、この日記を入力している状況は前日より問題が小さいです。 前夜の対応が効果あったようです。 このところ調子に乗っていましたので、注意信号でしょう。 有り難い事です。

さすがに10時間飲み続けた翌日(21日)、朝のポリフェノールは通常の三分の一でした。 とはいえ、夕食時には熱燗で軽く2本、その後ウイスキーをロックで3杯ですから・・・ 11月22日は久しぶりで雨となりました。 高めだった気温だ下がりましたが、24節期の「小雪」にしては過ごし易いです。  ↑我が家の庭も雨にぬれて鮮やかな秋色です。  ↑庭に植える木ではないと多くの人に言われます、愛知県の県木「ハナノキ」 この雨で、絶え間なくハラハラと落葉しています。 写真の上部の黒い部分は、物干し竿から滴る雨粒です。 このところ庭の剪定と整備に時間が取られて、書斎は未読の郵便物や定期刊行物で散らかっています。 今週は明日以降予約、計画しているスケジュールで詰まっています。 既に数枚「喪中につき新年・・・」と喪中葉書が届いています。 喪中葉書を見ながら、思い出が蘇り、またまた時間が過ぎてゆきます。 階下の発砲スチロールの箱にコンクリートの軒先から雨雫が落ち、 ポカン・ポトンと乾いた音を響かせています。

数日前までは、傘マークでしたが、前日より温かな陽よりとなりました。 夏草で覆われていた庭も2ヶ月間かけて何とか、お客様を迎える体制が整いました。  午前11時から始まりました。  途中、腹こなしの為に、西高森山へ約3時間弱の軽登山。 帰ってきて、再び飲み始めました。 日が沈みましたが焚き火の温かさで寒さなし。 部屋に入り、更にチビリチビリと続き、終わったのが午後9時でした。 中休みはありましたが、10時間の長丁場の一席でした。 今朝はさすがに飲み疲れで体が重かったです。 人様を迎える時、家の内外が少し整理整頓されます。 ありがたいことです。 COLUMN 1−D 1451 平成22年11月19日・記 |

||||||||||||||||||

両側のナンキンハゼ、落葉盛ん |

||||||||||||||||||

| 今秋登場2回目です。 家の南側のナンキンハゼの街路樹落葉盛ん。 落ち葉を畑に敷き詰める方は、この時期よそ様の家の前も掃き掃除です。 皮肉なもので、この作業が終了した頃に市役所の道路掃除の車がやってきます。  陽は大きく西に傾きましたが、本日は温かな一日でしたので明るく撮れました。 遠くの道樹山も紅葉が真っ盛りです。  ↑庭のシデコブシも落葉盛ん。 振り落としますがなかなかどうして・・・ 既に、来春開花する花芽がハッキリと確認できます。 落ち葉で焚き火とシャレコミましたら、『干し物が煙りで臭くなる』とお叱りです。 焼き芋の美味しさを知らない子供達が増えるはずです。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |