| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||||

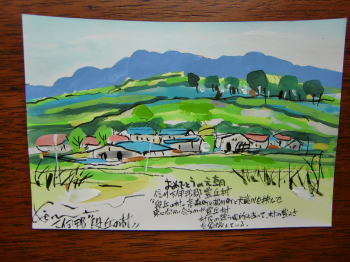

もうお終いだろうと年賀状をアイオウエオ順にファイリングする。 それぞれの御顔や思い出が浮かんで懐かしむモノもあれば、どうしたのかな元気がないぞと感じるモノ、よしこれからだと元気を頂くモノもある。 そんな中、以下の年賀状が特に手元で読み直す時間が長かった。 その1、 「 余命思ひ 買ひ替えず来し 古鍬の 痩せ鍬もちて 春畑に出づ 日に三度 気楽薬を服用す くらべず ねたまず 憂きことは忘る 」 私の 昭和40年の入社式の時の人事担当者の方の作です。 10数年前に住所が分かり、それ以来年賀状を頂いています。 上記2短歌にあるように、枯れていて、ほのぼのと、生あるを愛しむ作風に唸らされています。 なお、この年賀状の主・安江さんのことは平成22年6月9日、このコラム 1−D No1337にて、出版された書籍「伊良湖の歌ひじり 糟谷 磯丸」の紹介と共に掲載しました。  ↑ 今年も通学路のサクラソウ・第一輪の開花です。 その2、 「落ち尽くし 時を刻まぬ 砂時計 そんな気ままな 「時」があるなど」 ご主人が数年前に倒れられ、現在も自宅療養されておられます。 亭主関白の御主人に尽くされながら、その間に芸事や短歌に取り組まれ、全てに師範格になられたお方の年賀状の一文です。 その3、  ↑毎年いただく、手書きの絵ハガキです。 その4、 「62歳になっても 「ラマンチャの男」です」 といただいた年賀状には 「悲願であったJICAのシニア海外ボランティアとして、ブータンのバロという町に行くことになりました。 ブータンはインドと中国に挟まれた人口70万の小さな国です。 国教を仏教としている唯一の国で、親日的で顔つきも日本人に似ています。 ブータンでの仕事は農産物品加工のマーケティング、製造、物流及び販促などの指導です。」 とありました。

昨年の夏が猛暑で有ったためか、12月の中旬までは暖冬でしたが、それ以降は寒波襲来、地域によっては猛烈な積雪でお困りのようです。 朝の冷水摩擦を休むことなく続けておりますので気分爽快です。 ポリフェノール付の朝食後に、壁当てキュッチボールと素振りです。 其の時間はヒヨドリの戯れの時間なのでしょうか、数羽のヒヨドリが鳴きながら電線や庭木の間をスイスイと飛び交います。 甲高い声で鳴きますので、こちらも口笛で応えます。 分かっているのかどうかは分かりませんが、口笛に合わせて首を左右に振ります。 壁当てボールの音がしても逃げませんが、散歩の犬が通り過ぎる時には一目散にどこかに消えてしまい、また舞い戻ります。。 今一つこの時間の楽しみは青い空を見上げることです。 午前9時前から9時半の間に、高い空から飛行機の発する音が伝わってきます。 多くは東の空から西の空へと飛んでゆきます。曜日によってその数は異なりますが、平均して5〜6機です。 羽田か成田で飛び立った一番機が中国、韓国に向かっている飛行ルートではないかと想像しています。 春日井・小牧・我が家の近くの名古屋飛行場があった時には着陸直前、あるいは離陸直後の低空飛行の機体が眺められましたが、今は大空高い飛行機雲です。 真っ青な大空に銀色に輝く飛行機を見送って、書斎でパソコンの前です。 また、一機ゴーゴーと窓ガラスを鳴らして、通過してゆきます。

以下の文章は「遠山郷に行こう!」のブログからです。 ほとんど毎日、遠山郷の出来事や感じたことを書いてくださっている「さんの記事です。 餅と味噌と 天気、曇り。 寒いです 一番寒い時期はこれからだというのに。

ぶるぶる。 お餅。 何をつけて食べますか? お醤油? 砂糖醤油? わたしはいっつも味噌です。 お、風が強いぞ。 私は味噌が好きのようです。 ところが最近わかったことに、家の味噌がすきなのです。 味噌って味かなり違いますね。 慣れた味が最高だからなのか、家の味噌が最高です。 ほかのお料理にもどうも家の味噌でないとアレ?って感じてしまいます。 そんなこんなで、 お餅に味噌とは、、、しないなあ。とよく言われます 美味しいんだけどなあ、、、。 |

この記事を見てコメントしたくなり、書きました。 味噌大好きです。味噌あれば副食なしでもOKです。 特に夏場、食欲がわかないときには生味噌とご飯だけで食べることもあります。 夏場と言えば、姫ショウガに生味噌つけて食べるのも大好きです。 慣れ親しんだ味噌が一番美味しいと感じるのでしょうネ。 大人になって高山の味噌を食するようになり(ホウバ味噌も含め)、今では時折通販で取り寄せています。 ところで、「お餅に味噌」は経験していませんが、きっとおいしいことだろうと思います。 昨年末、高山の女房の友達からお餅が送られてきました。 年末の日記(12月29日付け)で50年前の我が家の餅搗きのことを少し紹介しましたが、日本全国ではどれほどのお餅の種類、食べ方があるのでしょうか。 お雑煮も大好き。三河(豊橋)は醤油の澄し汁に、具には白菜と蒲鉾そして鰹節です。 今では我が家のお雑煮もあちらこちらのレシピが混在しておりますが、基本は三河です。 食べたくなりました。味噌試してみます。 投稿: | 2011年1月 6日 (木) 15時22分

今年は2日が日曜日であったことも関係しているのか、正月休みが3日までのところが多いようです。 ご近所の会社勤めの方の車が駐車場に有りません。 テレビも正月番組も少なくなり、通常の番組に戻っているように思います。 昨日までは届いていた年賀状も本日は一通も有りませんでした。 昨年末に届いた「喪中はがき」をいただいた方に、寒中見舞いを書き始めました。 中には若くしてお亡くなりになった方の知らせもあり、胸がつかえる思いです。 なんと一言添えればよいかと困惑しています。 喜怒哀楽の全てが必要にして・必然、修行なり思いはするものの、気持ちの置きどころが揺れています。 昨年11月末から点灯しているイルミネーションのプラグを本日は早めに差し込みました。 冬至から2週間、日の入りが少し遅くなったことを気づかせてくれます。

昨日の第87回箱根駅伝は多くの方が視聴していたことでしょう。 1月2日と3日の合計で12時間テレビの前でした。 其の中で復路の第6区、箱根の山下りでハップニングが起こりました。 前夜からの冷え込みと降雪で整備はしてあったのでしょうが、先頭を争う早稲田の高野選手が滑って転倒しました。  ↑中日スポーツ1月4日号より 数メートル尻もちで滑りました、が次の瞬間立ち上がり再び走り切り、平地に入ると東洋大学を引き離し、それが早稲田の優勝へと導きました。 早稲田は体調不良で飛車角抜きの戦いであったのですから、他の選手も讃えられてしかるべきですが、私はこの高野選手を第1としました。 本日の新聞情報によりますと、4年の歳月をかけてやっとスポットライトが当てられたようです。 昨年はBチームに降格した体験もあるとのことです。 本日、出入りしている会社の初出勤がありました。 1年前に社長がお話しされたことを日記で読み返しました。 1年のことですが、会社を包む周りの状況は本当に大きな変化をしています。 激動とか変革とか口にすることでは言い表せません。 そんな中、変化を受け入れて次の経営の方向性と方針、そして具体的な課題が明示されました。 昨年1月7日のこの修行僧日記ホームページで、この会社の平均年齢は29・6歳と書きました、今年4人の新入社員が入社します。 平均年齢は横ばいか、更に低下するのではないでしょうか。 この会社も昨年、私の知る限りでも数度毛躓き、ヨロケました。 普通なら転倒したことでしょうが、強かに・柔軟に・諦めずに事に対処しました。 本日若いメンバー一人ひとりの抱負を聞かせていただきました。 「来たれり 暁」と気合いを頂きました。

↑同じ町内会のお宅の門松 この家の前を通って「秋葉神社」に初詣です。  ↑秋葉神社への坂道から町内会を振り返りました。  ↑今年も昨年に続き、秋葉神社の椿に雪が積もりました。  ↑雪椿の万華鏡です。 1月1日は実業団の駅伝を、そして2日、3日と大学箱根駅伝です。 2日は大学のラグビーの準決勝をみ、3日はアメリカン・フットボールです。 スポーツはついついテレビから離れることができません。 年賀状もほとんど届きました。 年を追うごとに孫のこと、あるいは孫との写真が多くなりました。 自宅や近くに孫がいないためかあまり孫のことは気になりません。 1月3日の愛岐3山(春日井3山)は明るい陽光に照らされています。

中日新聞の夕刊、2010年の10月から50回にわたり、第9代松本幸四郎さんが「この道」と題して出演された芸能のこと、ご自分の家族のこと、歌舞伎のこと等60数年の歴史を執筆されて居られ、大変興味を持って拝読していました。 第9代の松本幸四郎さんは歌舞伎の他にもブロードウエイミュージカルを英語で主演したり、『王様と私』でイギリス公演したり、あるいは『ラマンチェの男」では数々の賞を受けておられます。 NHKの大河ドラマ『黄金の日々』は昭和53年度の作品で呂宋助左衛門の役は今でも思いだせます。 このところのNHKの大河ドラマは現況の元気のない日本を奮い立たせるためか『坂の上の雲』や女性が主役の江戸時代を取り上げていますが、『黄金の日々』は安土桃山時代にルソンに渡る貿易省・豪商の物語でした。 ユーラシア大陸の端、其の東の大海に浮かぶこの小さな国が、なぜか21世紀においてお役目を持っているように感じてなりません。 どのようなお役目か、また何が出来るのかは想像もつきませんが、なぜかそのような役回りにあるように思えるのです。  ↑昨年、12月31日、庭の隅の大根の葉 松本幸四郎さんの「この道」の最終回近くにこのようなことが書かれていました。 「人間の生と死は神が決め、その間の魂の修業は其の人間の責任である」と。 気にかかりその一行をメモして食卓の隅に置いていました。 昨夜(1月1日)夕食の時、メモ用紙を手にして、以下のように書きました。 「人の生と死は天が決める。 そこに至る喜怒哀楽は全て魂の修行にして、必然にして、必要なり」と。 何が、どのように起こり展開するかは予測もできませんが、自分に降りかかる全てのことは必然にして、必要なことであると今朝の礼拝時にも燈明と会話しました。  ↑昨年、12月31日、パンジー

本年、私の年賀状 賀正 来たれり 暁 霊魂 磨き 行のとき 猛夏の昨秋 落花生 殻のみの収獲を 行なりと 修行僧 平成23年 1月 元旦   ↑ ミニ薔薇 ↑ロウバイ 浮かんできた句を書き添えました 1、通じ良し 馬刺しの里に 鹿を喰う 2、 秋深く 初獲り豆の 甘煮美味 3、 溝掘りし 猛暑の畝に 芋を待つ 4、 稲妻や 音消えぬ間に 雨上がる 5、 稲妻や 口聞かぬ間に 雨上がる 6、 一言で 点火し怒声 苦笑い 〜どの句も簡単明瞭、説明・解説抜きでご理解いただけると思います。。 1、馬刺しの里とは長野県南信地方、特に飯田・駒ヶ根、伊那市周辺でしょうか。 同じ飯田市でも中央アルプスと南アルプスの間・伊那山脈を越えた遠山郷では食することが少ないように感じています。 熊、鹿、猪の山肉が獲れるからでしょうか。 遠山郷・木沢・年末の忘年会の時、頂いた鹿肉が特上の部位のようでして大変おいしかった。 頂きすぎは翌日に効くことを後から教えていただきました。 その10日後、遠山郷・農園の大根の葉はもちろんのこと、玉ねぎ、そしてニンニクの小さな芽まで鹿が喰いに来たとの報が入りました。 2、豆は秋ササゲです。 獲れ過ぎで鞘が枯れるまで成長させて、豆として収穫しました。 3、芋はサトイモです。ジャガイモはそれほど水を必要としませんが、サトイモは水がないと葉が枯れ成長しません。 猛暑の昨夏は敷き藁をしたり、溝掘りして苦労しました。 4、5、6、はNO6が鍵を握っています。 気に食わない一声が発せられました。 カチンと頭にきます。瞬間湯沸かし器のごとくです。 これも修行なりと心入れ替えて、夏の稲妻のごとくに・・・  ↑ 椿 (本日の写真は12月31日、午前中にサァーと降った雪の後に。)

数年前から新しく迎える年の自己課題の整理をしています。 其の課題に重要度、緊急度、難易度と言う視点から各項目にウエイト付けをしています。 といっても、会社勤めの課題や社会的な役割を持った課題ではなく、あくまでも自分がしてみたいこと、好きなことの重点度を確認するためのものですので、時間的な制約や数値目標が有るわけではありません。 強いて言うならば、達成度ではなく実行度(実施度)、継続度の反省材料にするという自己評価です。 昨年は課題を列挙した時から時間的にも能力的にも無理が有るなとは思っていましたが、案の定でした。 しかし、自分で計画したこと、其の上負けず嫌いな性格上からも表面的には全てナゾッタという結果になりました。 計画自体に無理がありましたので、ところどころに綻びが露呈しました。 其の反省に立って、平成23年度は課題項目はほとんど変化がありませんが、内容・密度を薄めました。  ↑12月30日、高蔵寺ニュータウン午後4時45分 多くの方が予感・予測しているように2011年からはこれまで以上に時代の変化・転換がより鮮明になることでしょう。 フットワークよく、柔軟に、素直に、明るく、新たな時代の創設に向かって修行僧の魂の浄化を続けたいと考えています。 と言いながら、本年12月15日、名古屋の「たまり場」の集まりの後の自分の行動の一つがこのところ毎日浮かび反省させられています。 それは日本酒、ビール、焼酎、そして紹興酒と楽しく・美味しくいただいた後のことです。 名古屋駅に向かう道路を歩いていた時、鼻水でしょうか、それとも喉に引っかかった痰でしょうか、それを数度道路に咳と共に吐きだした行為です。 翌日の礼拝の時に其の事を思い出ました。 その後、半月経過しましたが、毎朝神棚に向かう時思い出し、自制心の欠如、公共性の欠如、そしてそれは傲慢心のなせる行為であったと羞恥の念に責められています。 今朝は「天知る 地知る 我知る 人知る」ということわざ(諺)が脳裏をかすめて目が覚めました。 人様から「この一年はどのような年でしたか」と問われることがあります。 例年に増して、一年が本当に短く感じておりますので、平穏無事な日々を過ごしたと感謝すると同時に、最後に行った自分の行為に恥じて年を終わることになります。 一年間、勝手なことを書いてきました、お付き合いいただきましてありがとうございました。 よいお年をお迎えください。 来年もよろしくお願いします。 COLUMN 1−D 1481 平成22年12月30日・記 |

||||||||||||||||||||

”歌は世につれ、世は歌につれ”

|

||||||||||||||||||||

昨日、テレビ番組表でNHK衛星放送第2で上記の番組が有ることは知っていましたが、晩酌し・風呂に入るころには忘れていました。 風呂上がり第2段が始まるころから「よみがえる夢紅白」を見始めました。 何時もは9時過ぎには床に就くのですが、11時半の最後まで見終えることとなりました。 この10年近く12月31日・大みそかの「紅白歌合戦」は11時前までが精一杯ということでしたから珍しいことです。 ここ数年、身体に刻まれているテンポやリズムとは異なるメロディーそして何を言っているのか聞き取れない歌詞(字幕は出るのですが・・)の若い歌手が多くて退屈してしまうからでしょうか。 (何とか理解はしなければと眺めてはいるのですが・・) 「歌は世につれ、世は歌につれ」とはよく言ったものです。時代時代を反映する歌が登場するのですね。 今朝、インターネット検索で調べてみました。戦後の1945年ラジオ番組として「紅白音楽し試合」(GHQは”合戦”と言う単語を”試合”と変更させたとのこと)が第1回だったのです。 其の他、年代を追って読み進んで行くと、まさに「世の移り変わり・変遷」をこの紅白歌合戦からも知ることができました。 今年は「トイレの神様」植村花菜、「INORI〜祈り〜」クミコ等の、聞いたこともない歌手や題名が掲載されています。 多分、最後までは視聴しないことでしょうが、歌番組からも時代の変化を実感させられることでしょう。 それはそれで、楽しみです。 |

||||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |