| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

昨夜は6時間の農作業で疲れてしまい、好きなテレビ野球観戦も途中で床に入ってしまいました。 アッという間に天国へ吸い込まれました。 4時に起きて、仲間への作業報告をしました。 収獲してきた玉ねぎの整理と仕分けをしました。  本日の午後からは「波動の会」で名古屋へ。 明日は名古屋のたまり場が始めたコメ作り、犬山・羽黒へ代掻き。 トラクターでの代掻きの方法を忘れてしまったので、インターネットで検索 机上の勉強で果たして旨く行くでしょうか。 6月2日、散歩の折に  ↑↓廻間町(ハザマ町)の田植えが始まりだしました。   ↑今年は休耕田となりそうな田で、キジが巣作りをしたかな?? 今、写真を良く見るとキジではないようですね。

共同で実施しています仲間が今週は都合がつかないと連絡あり。 昨秋、間違えてダブリで玉ねぎの苗を購入し、全部で1500程植えた。 10日前に行くと既に茎が枯れているものもあれば、坊主が出てきているモノのありました。 4,5日と私も別件あり、そこで急遽出向きました。  ↑奥の葉が青々としているモノは茎をおり、次回に収獲する予定。  ↑手前の玉ねぎが次回収獲予定の物です。 本日収穫した玉ねぎで出荷可能なモノは2割です。 正確には測っておりませんが、本日の収穫は50キロ位でしょう。 カレーの具にしたら、一口サイズで重宝がられるかもしれません。  ↑サトイモ畑です。 良く見ると発芽しています。  ↑既に、一人前の顔をしていますが、背丈は15センチです。  ↑草むらの中から、やっと顔を出したばかり、背丈は8センチ。  ↑更に小さく、踏みつぶしそうです。2センチです。  ↑中には7月7日、七夕まつりの短冊に書く墨用の水玉を乗せたものもあります、とはいえ背丈は15センチです。  ↑↓、現在は休耕地になっているところから、昨年植えた「下栗のジャガイモ」の掘り残しの芋から成長してきました。  ↑限界集落どころか、更に過酷な急斜面で栽培されていたジャガイモです。 今年は私たちのジャガイモは今のところ満足のゆくモノではありません。 ヒョットすると「下栗ジャガイモ」が、食卓を賑わすことになるかもしれません。 その他の作業 1、ジャガイモ土寄せ 2、ホウレンソウ、人参、大根の間引き 3、夏野菜の支柱 4、今年最初の土手の草刈。 5、エナジー水の散布

午前中には上がるという雨がシトシトと降っています。  ↑↓10日ほど前から咲きだしたホタル袋、元は野生植物。 何時頃からは忘れてしまいましたが、山野草として購入してきたのかもしれません。いや、多分何処からか飛んできました。 初夏のこの時期、又梅雨の時期とも重なり花はうつむいて咲きます。  ↑擁壁とアスファルト歩道の15センチ程の隙間にもこのように。  ↑色は赤紫と白があります。白を万華鏡に仕立てました。  ↑↓ チロリアンランプがイチイの生垣に絡んでいます。

遠山郷スタッフのYさんから本日メールをいただいた。 私の修行僧日記を読んでいただいており、昨日掲載した温室育ちの大豆の写真を見られて、「徒長気味ではありませんか、外に出して光を当ててやれませんか?」と。  ↑ご覧のように茂った藤棚の下に温室がありますので、日照不足になるのではと心配していたところでしたので、早速庭に出してやりました。 本日は朝から雨ですので日照りはありませんが、それでも温室の中よりは良いのではと思っています。  ↑大学の1時限目の講義を終えて一度昼食に帰りました。 心なしか自然・天からの雨にぬれて喜んでいるように感じました。 「温室育ち」と気弱で意気地のないヒョロヒョロ人間を表現しますが、なるほどと納得させてくれる姿です。 ここまで、成長すれば(背丈のみ)ハトなどの鳥害もないことでしょう。 本日の午後からは「グローバル・クライシスは今 −9:11から3:11にいたる危機」 と題した中部大学・国際関係学部シンポジウムに参加します。 その案内パンフレットにはこのように書かれています。 『近代以降、世界の国々は西欧化とグローバル化に適応するため、科学技術の力で自然を制御し、中央集権により軍事力や経済力を伸ばした。 しかしその結果、先進諸国は目覚ましい経済成長を遂げたものの、次第に社会から人間性が失われ、経済格差や地球温暖化が進むとともに、私たちを取り巻く環境破壊も著しくなった。 このような現代社会の歪がグローバル・クライシスをもたらしているのであり、そのような危機に対処する道はあるのだろうか?』 振り返ってみると、私自身知らず知らずの内に、温室育ちの生活をしているのではないかと反省、自戒です。

5月27日に出発して、30日の午前6時前に遠山郷をたち、8時過ぎには帰宅していましたが、それから関係しています会社の会議に出席し、午後3時過ぎに帰りました。 ほぼ4日間家を開けていますと、メールへの対応から、温室の大豆とトウモロコシへの水やり、絹さやエンドウの収穫もあります。 遠山郷の日記のアップもあり、夕方には疲労感を感じました。  ↑大豆は発芽率65%と言うところで打ち止めでした。  ↑これほどまでに成長してきたものもあり、6月5日には定植可能。  ↑トウモロコシは95%の発芽率、これまたかわりません。  ↑写真は意識して斜め撮りした訳ではありません。太陽を求めて・・・  ↑サツキ山が賑わしくなりました。 本日は昨日の会議への意見書をまとめ、午後からは大学の「歴史学の方法」へ。 明日は「ヨーロッパの歴史」の講義と続きます。 メールの中に今週・4日の会合の案内、瑞浪・百姓学校の作業が待っているとあり、犬山・羽黒の田植えが6月5日です。 健康で動き回れて有難いことです。

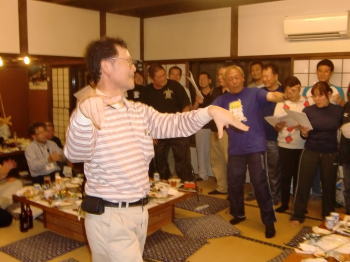

5月28日 梅雨入り宣言されて遠山郷も朝からうっとおしいお湿りです。 が、湿気が少ないのかベトベトした感じはありません。  ↑名古屋からの貸し切りバスでアンバマイ館(”遊びましょう”という方言からきております)に到着今回の計画を御案内するところからスタート。 予定していた森林の伐採体験、観光農園の作業は出来ずです。  ↑足湯に入って頂きました。 この後、昼食です。「 ビールを飲まれる方」とお尋ねしますと、サァーと 11人の手があがりました。 ゆー楽レストランからの「日本酒のサービス」の声に、再び二桁の挙手。 事前に「沖縄からのお客様、きっと乗りが良いぞ」と話しておりましたが、正に予想的中のようです。  ↑藤原先生の時局解説「原発と放射線について」の話から始まりました。 木沢集落の住民の方にも当日集落の有線放送でご案内し、参加していただきまた。 (旧木沢小学校の体育館にて) この後、会場をこれまた木沢小学校内の教室に移動して、「太平記に学ぶ」と題して、遠山郷藤原学校スタッフのHさんのお話しに続いて、藤原先生が今のような難局時における心構え、生き方を太平記を引き合いにお話いただきました。  ↑最後に、皆さんで「ふるさと」を合唱しました。  ↑ハーモニカ伴奏は木沢小学校活性化推進協議会会長の松下さん。  ↑遠山郷に到着して6時間の内、3時間強の勉強を終え宿へ。 「いろりの宿・島畑」にて、歓迎夕食会が始まりました。 遠山郷観光協会長初め、地元の方5名、スタッフ入れて総勢50名。  ↑沖縄から「アルコール60度の泡盛」など、数種の泡盛で、徐々に盛り上がってきます。 隣の部屋で食事をしていた遠山郷・和田小学校の6年生も加わりました。 「こんな勉強はなかなかできない」と地元の方が案内しました。  ↑頃やよしと遠山バンドが沖縄のメロディーを奏でました。  ↑↓ 歌が始めれば踊りも始まります。 三味線(サンシン)も加わりました。  この後2次会です。沖縄からのお客様は全員参加されました。 私はここ数回2次会は欠席しております。 この後、頑張りますと翌日からスタッフとしての役割ができません。 お話によりますと、それはそれは盛り上がったということです。  ↑夜半過ぎから台風の関係でしょうか強い雨となりました。 5月29日  ↑この日は本降りとなりました。 宿の前の川が増水しています。 鯉のぼりもグッタリです。  ↑遠山郷・和田地区の龍淵寺の観音4本杉、藤姫茶屋、和田城等を徒歩で見学、木沢小学校へ。 遠山藤原学校観光農園とエナジー水のプラントの説明聞く。 前日、藤原先生から放射能を分解する微生物の話を聞いておりましたので、雨の中熱心に説明を聞き、見学されておられました。 前夜、3次会までの方もおられた様ですが、今回参加された方は沖縄のコンサルタントの方の呼びかけで参加された方達で、大変勉強熱心でした。 私はもっと年齢の高い方達と思っておりましたが、年齢層も幅広く、男女の構成もバランス良くしかも経営責任を持たれた方が多く意外でした。  ↑木沢小学校で記念撮影 昼食に島畑に戻り、その後最後の勉強会です。 毎週火曜日にインターネットラジオ放送されておられます、藤原直哉の「日本と世界にひとこと」と「21世紀は皆がリーダー」の録音される状況をその場でお聞きすることになりました。 午後3時半、沖縄の方達は再び名古屋のホテルへ、そこで一泊し本日午後4時の飛行機でお帰りになられました。

5月27日、出掛けるときシトシトを降り始めた。 今年は昨年より2週間も早く東海地方も梅雨入りです。 内陸部に入ると雨はやみ、これなら本日出発したことは正解であったと思った。 茶臼山高原道路に入ると朝から雨が降った形跡はない。 普段は交通量もないだろう高原道路何処からともなく他県ナンバーの車とすれ違う。 芝桜の丘まで後15Kmの看板が立っている。 土曜日曜日になると20Kmの渋滞となるいうが、名古屋、豊田市からは1本しかない道路のこと想像が出来る。 第1駐車場は満車、第2駐車場に誘導される。 雨模様と言うのに結構なお客様です。 豊根村頑張っていると心でつぶやく。 土日は2台のリフトはフル稼働で2時間待ちだったという、腹が空いてきたので五平もちを買ってきて20分待ちで乗り込む。  ↑第2駐車場からリフトを望む  リフトの乗り場付近は霧もないが、100メートル弱上昇するだけで、霧が立ち込めてくる。  ↑↓ご覧の通りの状況ですす。   ↑これは看板です。 売木村から阿南町を経由して遠山郷入り。 旧木沢小学校には誰もいないと思って行ったが、本日(5月28日)から「藤原学校に講演会」のために、昔のままの教室に机、椅子を配置するために木沢活性化推進協議会の会長と校長がおられ、準備が終了され休憩しておられた。 まずは、お茶をと言うことで、毎度のことながら「おちゃけ」が出てくる。 その後、観光農園を一回り、今年の4月から小田原から移住されたFさんと芽出しが始まった野菜の畝に植えつけられた野菜の小さな表示を差し込む。  4月末に玉ねぎ、ニンニク、麦とジャガイモの他はほとんど植え込みされた苗も小さく、種も芽出しもしていなかったが、少し顔を出しだしていました。 肥料の効いているお隣のジャガイモ畑とは雲での差を見せつけられていますが、それなりに元気に成長している姿に感動します。 道の駅「遠山郷・かぐらの湯」の露天ぶろでノビノビと身体を伸ばし、新緑になった山々を眺めて「緑は素晴らしいなぁ〜、遠山はいいなぁ〜!!」と口に。  ↑霧の遠山郷↓  毎度お世話になる地元のMさんとFさんを交えて、”前夜祭”と称して、かぐらの湯「ゆー楽の食堂」で一席。 夜どおし静かに降る雨の音も気付かずグッスリと8時間キャンピングカーで眠りました。

↑5月27日、朝。大豆は発芽率65%で終わり。 上記の写真のように成長した物もあり、5日遅く・第2弾で種まきした大豆が芽出しを始めたというのに、未だ芽出ししないポットもあります。 同じように種を植え込み、水遣りをしたのにどうしてだろう。  ↑一方、トウモロコシの方は発芽率95%で、順調です。 茶臼山の芝桜見学し、遠山郷へ 3:11があったことを契機に、今年は旅を控える気持ちになっています。 とはいえ、3歳から12歳まで育てていただいた愛知県・豊根村・茶臼山の芝桜公園は3年ほど前から気になっていました。 と言うのも、黒川小学校で同級生だったKさんが3期務めた村長の間の施策の一つであったことも関係しております。 2年に一度の小・中学校の同窓会、本年が其の年に当たりますが、今のところ音沙汰なし、そこで曇り空、今にも落ちてきそうな天候ですが出掛けることとしました。 昨日入った情報によりますと、土日はこの芝桜が大人気で十数キロの渋滞とのこと、かえってチャンスなのかもしてれません。 明日からは、遠山郷に沖縄からのお客様を28名を迎えることとなっていますが、生憎今年は早々と梅雨入り宣言がなされました。 とはいえ、明るく・乗りの良い沖縄の方と聞いていますので、楽しく・有意義な時間を過ごすことが出来る予感がしています。

定例で開催されている名古屋での先生の講演会の日に合わせて、名古屋のたまり場の勉強会が開かれました。。 単に、先生からお話を聞くというのみでなく、各自の持っている課題をテーブルにあげてより広い見地から考え、行動してゆく指針にしようとの趣旨で開催されました。 限られたメンバーでザックバランな話し合いは、今後より有意義な勉強会になってゆくだろうと感じました。(2ヶ月に1回の予定)  ↑自宅のサツキが色づき始めました。     根の浅いサツキは何本か枯れましたが、サツキ山は隙間なしです。  発芽して5日目の大豆とトウモロコシ  ↑こんなスタイルで芽出ししてくるのですから鳥の餌食になります。 発芽率は65%です。   ↑トオモロコシは発芽率95%です。形になってきました。 COLUMN 1−D 1621 平成23年5月25日・記 |

||||||||||||||||||

今日を除くとお天気マークなし

|

||||||||||||||||||

天気予報を見ていると本日を逃すと再び雨模様です。 大学の講義、午前中は出席し、午後の「歴史研究会」の勉強会は欠席し、おにぎり持って直行です。 約1カ月ぶりの瑞浪・深沢・百姓学校です。 仲間はその間に行ってはいますが、正直申し上げて安心して任せられる状況ではありません。  ↑一番心配であったジャガイモ畑はご覧のようです。 「想定内」の場合は驚かないものです。  ↑畝間を1メートルにしてあることが正解、耕運機で耕す。  ↑その後、土寄せし施肥。 この後に他のジャガイモ畑の状況を見に行きますと、土寄せの丁寧さは比較にならずガッカリです。 そこは校長が実施されたということでした。  ↑次は玉ねぎです。 この立派な玉ねぎはエナジー水3回散布。 トウが立ってきているモノもあり、葉が大きければ良いともいえません。  ↑こちらは、一度も散布していません。  ↑試しの収穫をしましたが、現時点では大きさはほとんど変わりません。 しかし、3週間後はどうなっているのでしょうか。 倒れたものはもう成長はないことでしょう、エナジー水散布の物はどのようになるのでしょうか。  ↑ホウレンソウは間引きが必要です。本日手がなく土寄せまで。 春大根、人参、水菜は手は入れましたが、どうなることでしょう。  ↑仲間のIさん御執心のイチは収穫が始まりました。 といっても、おひとり様一個限定試食です。味は甘いです。  ↑夏野菜はマルチシートの畝と裸の畝ありです。 ということで、家でモヤモヤと気を揉んでいるよりは、現場に立って、見て、手を下せば気分爽快です。 ニンニクの芽も摘んできましたので、どのような一品になっているのか楽しみです。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |