|

|

||

| NO.240 平成17年4月8日 |

万博最大の人気館に行って来ました。

|

| 3月11日に予約をしていました万博最大の人気館「トヨタグループ館」に行って来ました。 出掛ける前に車のバッテリーが上がっており、久しぶりにJAFのお世話になりました。 出発が遅れたため北ゲートから入場すると3時20分前、3時から配布されると言う、これまた人気館の「グローバル・ハウス」の入場整理券をもらうためにこれも話の種と思い並んでみました。 当日は朝からの雨と言うこともあったのでしょう、開幕以来の第2番目の4万2千人弱という入場者と言うことが後から分かりましたが、それでも整理券が配られ始める前には200メートリ以上、4千人強(?)の列となっておりました。 それでも配布され始めると早いもので、15時50分・集合時間の入場整理券でしたので、動き始めれば手馴れた状況になってきていることを確認できました。 内容ですが「グローバル・ハウス」はマンモスが売り物一番ですが、其の前に見たNHK「スーパー・ハイ・ビジョン」の縦7メートル、横13メートルの鮮明な画面と迫力ある音響を堪能しました。 1万数千年前の凍土に埋まっていたマンモスと、日進月歩の映像技術の組み合わせの「グローバル・ハウス」に約40分の待ち時間は惜しくはありませんでした。 この館を出たところが夜の「ナイト・イベント」の「こいの池」の裏手でして、その演出の裏側をカメラに収めてみました。   グローバル・ハウス整理券の列 こいの池の舞台裏から 予約を入れていると気がもめますが、グローバル・コモン6(アセアニア・東南アジア)に入館して、トヨタグループ館に行きました。 集合時間は18時30分から50分と指定されていましたので18時30分ギリギリに到着です。 車椅子(予約者も一般の列の方も含めて)の方がまず、入り口に進まれました。 その後予約者です。 全入場者の1〜2割しか発行していないと言われていましたが、其の通りのようです。 一回の公演に700人の入場が可能のようです。 入り口まで進んでもそこで入れ替えのためでしょう、7時10分まで待たされることになりました。 当日は一般の列も6時30分までに並んだ方は私たちと同じ時間帯に入場されたように思われました。 一日13回の公演ですので、更にもう一回あります。 7時50分頃なのでしょうか。 遅い時間帯なら比較的入場しやすいのではないかと思いましたが・・・・ 入場門で待っている間にこの館の外壁の写真を撮って見ました。 万博終了後は又どこかで組み立てられる事があるのでしょうか。  建築の事は全然分かりませんが、高く組上げられたこの鉄骨にも数々の知恵が潜んでいる事でしょう。 最後に、ロボット・ショウは噂に違わず素敵でした。 第1部がロボットの楽隊演奏。 第2部が将来の地球上でのロボットと人間の共生の姿を表現していました。 帰りにどこか入場できそうなところはないかと探してみましたら「ワンダーサーカス電気館」に入場できました。 人気の各企業のパビリオンは4〜5万人の入場者数の午後7時過ぎが狙い目であるとおもいます。 一度は贅沢をしてみようと思っていた和食の「なだ万」で早い夕食をとりました。 限定特別メニューなら3000円です。 午後4時半でも当日は残っていました。 最高でも1万5百円です。 生ビールが一杯1000円と言うことで、発泡酒族にはいささかお高いのですが、「なだ万チェーン」の全国から集められたお給仕係りはこのところお目にかかったことがなかった雰囲気を提供してくれていました。 半年で取り壊される建物で費用はそんなにはかけられていないと判断しました。 小さな庭に移植されたモミジが少し芽吹きだしていましたので、もう2度と来る事もないだろうとカメラに収めておきました。  |

|

|||

| NO.238 平成17年4月6日 |

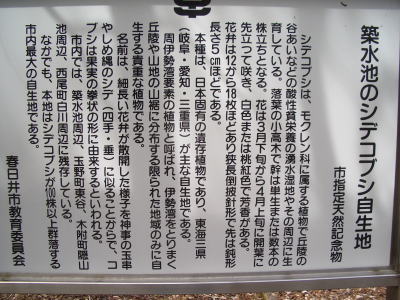

早速行ってまいりました。 自生シデコブシ |

| 特別に良い写真が撮れたわけではありませんが、この地方でしか自生のシデコブシは見られないとのことですので、毎年楽しんでいる私には特別でもないのですが、皆さんにも見ていただこうと行ってまいりました。 他の木々と背比べをしていますので、背丈は10メートル以上になっております。 では、早速。  この木が一番花を付けていました。 他はこんなに花を付けてはいません。    自生シデコブシは青少年自然の家の散策路の中にありますが、同じ場所にこの後「水芭蕉」が咲きます。 長野県から移植したものです。 時期になりましたら登場します。 この少年自然の家の建物の前にある桜の木がこの辺では一番最初に開花します。   2〜3分咲きという感じでした。 この写真を撮りに行った時3月29日に思い出せなかった木の名前を思い出しました。  ヤシャブでした。これでスッキリしました。 ヤシャブでした。これでスッキリしました。最後に庭のショウジョウバカマではなく、自然生えのショウジョウバカマで終わります。  |

| NO.237 平成17年4月6日 |

今春、一番の気温の上昇になりそうです。

|

| 健康診断に行ってきました。 例年ですと2月には済ましておるのですが、今年はなぜか行きそびれていました。 一昨日、夢の中でお医者さんに怖い事を言われているような夢を見ましたので、すぐに予約を入れて早速行ってきたのです。 昨年、胃カメラの健診を奨められたのですが、その気になれずにパスしました。 老医者は其の事を覚えていたのでしょう、いつもより入念に検査しておりました。 検査結果はその場で見せていただけます。 「昨年よりポリープが大きくなっている。 今年は検査しましょう」と言われ、「ハイ、分かりました」と素直に返答し、4月9日に予約を入れてきました。 「お酒の量は減っていますか?」と毎度の質問です。 「ハ〜イ、減りました。 4合から3合に」と応えておきましたが、これはかなりさば読んでいます。 朝晩ですから、4合は当に越していることです。 「飲めないなら、お陀仏でもしょうがない」といつもの返事に、それ以上の忠告はありませんでした。 「良く運動はされているようですね,中性脂肪が多いですから気をつけてくださいよ」 老医者も5年前に心筋梗塞で手術をされております。 又、6年前に私の大腸ガンの発見をしていてくださったお医者さんですので、フランクにお話も出来て、信頼できる老医者(ベテラン)です。 話は変わります。 本日の新聞に”環境万博の象徴 希少シデコブシ”の事が報道されていました。 瀬戸会場の一角です。 植物レッドリストで絶滅危惧種に分類されており、東海地方にだけ自生するモクレン科の落葉樹。 同会場の里山遊歩ゾーンで案内役を務める担当者によると4日頃から開花が始まったという。 我が家の庭にも5年前に購入してきたシデコブシがあります。 このコラム NO229(3月29日)に「知らぬ間に咲いておりました」で紹介しました。 それから 1週間が経過して満開と言うよりは昨日からは一部散り始めました。   購入してきた時は背丈が1メートルもありませんでしたが、今は2メートルは有にあります。 瀬戸の会場のシデコブシの写真を見ると花の数がここに掲載したものの3〜4分の1程度です。 いや、もっと少ないでしょうか。 自生のものと肥料がもらえるものとの違いでしょうか。 希少種のために万博協会は「あまり知らせないように」と担当者に指示。 担当者も「質問のない限り、シデコブシのことには触れないようにしています」とありました。 そこで、ここで紹介する事にしました。 多分いつもの散策コースの??コースには密生自生しているところがありますので、今日の午後からでも行ってきましょう。 きれいな写真が撮れたら又紹介します。 |

| NO.236 平成17年4月5日 |

本日”清明” 「端午の節句飾り」登場

|

| 本日は二十四節季の一つで、「春分」から15日め。 新暦で4月5日ごろ。 春先の万物が清らかで生き生きとしている様子を表したことば「清浄明潔」の略とされていると紹介されていました。 新暦の3月3日より飾られていた「ひな飾り」が消え、「端午の節句」のお飾りの登場です。 と言ってこちらも特にお見せできるようなものではございませんが、ゴチャゴチャと小物がぶら下がっている10畳のリビングの棚の上が久しぶりに変化しました。  雛飾りと比べて、いささか寂しい気がします。 数があれば良い訳ではありませんが、そんな対比をしてしまうのは何処から来るのでしょうか。 話は変わります。 この写真の右側にテレビとビデオのセットがあります。 ビデオ・デッキが壊れたので購入してきました。 購入時に販売員さんからのアドバイスがあったように一本づつ配線を同じように接続したつもりです。 我が家はケーブル・テレビなので裏側の配線は複雑なのです。 何度もケーブル・テレビ局のサービス部門に無料電話を入れて、其のたびごとに実に親切に教えていただいたのですが、ついに昨日でギブアップしました。 本日、サービス会社の方の出張を要請しました。 出張料のみで3750円、仮に配線等をいじる必要があると5000円強が必要ですとの説明を受けました。 「放送大学」の録画をしなければならないので、依頼しました。 ケーブルでインターネットも接続していますので、この情報通信会社への貢献度は高い家庭であると思っています。 その他、有料放送の契約もあり、支払いをどうしようかと考えているNHKがあり、有線の電話あり、携帯もありと情報通信の費用は我が家の家計では食糧費、に続き嗜好品と同等の出費となっています。 昨日第一回目の「放送大学」の講義を聴きましたが、やはり教科書を読んでいるだけではポイントがつかめませんでしたが、見・聴くことにより理解が深まったように感じました。 投資効果は充分あるのではと期待しております。 |

| |

| NO.235 平成17年4月4日 |

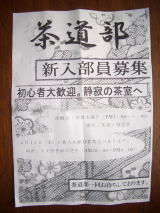

中部大学に手続きに行きましたら・・・・ |

| 4月8日から始まる授業を前に、駐車場の利用許可を取得するための手続きに行きました。 タッチパネルによる登録申し込み書の発行です。 突然「学籍番号?」と出てきました。 こんな事もあろうかと持参したのが良かった。 次に「パスワード?」ときました。 「何枚必要ですか?」に対し、機械の反応が遅いため(?)二度タッチしましたところ、登録料1000円のところが2000円との表示です。 一応2000円払い込んで窓口で訊ねると、「2階の会計課で払い戻してきてください」という。 何でも勉強と思っているから”ハイハイ”と登ってゆく。 「分かりました、印鑑はおもちですか?」、これまたこんな事があろうかと印鑑も持参しておりました。 再び、学生課の窓口に行く。 本日が新入生のためのオリエンテーションとのこと、彼らよりはテキパキと手続きを済ましたというのは我田引水の判断か。 新入生の勧誘を目当てに各サークル、クラブの募集活動が成されていた。   カメラを片手にアチコチにシャターを向けているから、何処の人とばかりに訝しげな視線を感じる。 前回、聴講生のためのオリエンテーションの時渡された”オープンカレッジ 聴講生”の名札をつけてきてくださいという意味が分かった。 そんな事で怯むような体験者ではない。   左の写真の二人が「今日はなんですか?」と声を掛けてきた。 「聴講生だよ。 君達と一緒に授業受けるからよろしく」というと、「何の授業ですか?」「歴史だよ」と応える。 「オジサン何歳?」と訊ねるから、「明治だがね」とこの質問に対する私の常套返事をすると、目を上に向けて盛んに計算している、一人が「90何歳?」という。 「まあ〜そこまでは行っていないが、63歳だ」というと、「若い、そんなには見えない」と調子がよい。 「君達は明治は昔のように思っているだろうが、君達だって昭和生まれだろ」、「昭和60年」と応えたから、「君達もずいぶん昔の人間だよ。 そのうちに平成生まれの人に”なに〜、昭和生まれ」と驚かれるよと言うと、分かったような、分からないような顔をしていた。 昭和も10年ごとに様々であるが、これからの時代の変化は平成生まれの人から見れば、ひと括りの昔の人ということになるのではないだろうか。 それは年齢だけでなく、考え方、感じ方、生き方によって決まってくるように思える。 最後に、そのやり取りを聞いていた女子学生が一枚のパンフレット「ぜひ、来てください」と笑顔で差し出した。  聴講生でも学部のクラブ、サークルに入れるのだろうか? 学校が決める事でもなかろうから、クラブ、サークル・メンバーがOKと言えば可能だろうか? これも面白いと思ったが、あれもこれもで時間に追われるのもいやだ。 考えているだけで楽しくなった。 |

| NO.234 平成17年4月4日 |

散策コースに”三つ葉ツツジ”が咲き始めました。 |

6日ぶりにいつもの散策コースを歩きました。 例年より幾分遅いのですが、ミツバツツジが花芽を膨らませていました。 其の中の一本だけが、たった一輪ですが開花しておりました。   元気牧場(岩船神社)の横のソメイ吉野も開花真じかでしす。    ソメイヨシノ 杉花粉の元 名前が出てきません?? ヤシャブの花?でした。 この当たりはまだ杉の花粉は発生しておりません。 右の写真の名前が出てきません。(注、4月6日、散策中に思い出しました。 ヤシャブの花と新芽です) 近頃ますます、こういう状況が多くなりました。 脳の働きに良いというイチョウ葉エキスを飲んでいるのですが、いまひとつ効果が現れておりません。 少年自然の家の工事用の道路を歩いていましたら、馬酔木が満開です。 我が家の赤の馬酔木は峠をこしていますが・・・・曇り空の下真っ白な馬酔木に目が吸い寄せられました。   白の馬酔木(アシビ) ヒサカキ 馬酔木に目を奪われていましたら、その下のヒサカキが「私も花を咲かせているのですが・・・」と呼びかけてきました。 ヒサカキの花は葉の裏側に張り付くように付けています。 写真を撮るために下から見上げての角度です。 この花の大きさは直径3〜4ミリメートルです。 散策の帰り道、近所のお宅のハクモクレンを撮影させてもらいました。 この花木を庭に植えているご家庭の多くは余りにも大きくなるので、途中で切断しておられますが、この家のモクレンは今のところノビノビと成長されています。 手入れ(肥やし?)が良いのか花付きも抜群です。   見上げての撮影のためでしょう、私の目に映ったものとは大分感じが違います。 |

| NO.233 平成17年4月3日 |

本日は「ベトナム料理を楽しむ会」です。 |

| 愛・地球博のグローバル・コモンはNO6<アジア>を残して全て見学してしてきました。 本日はまだ見学していないアジアのベトナムの料理を楽しむ会に参加してきました。 既に紹介しましたように「南遊の会」の主催によるものです。 名古屋・地下鉄東山線の本山駅の近く、生協の4階で開催されました。 講師はベトナムからの留学生と南遊の会の会員で、食べる事大好き人間の小学校の先生N氏です。 普段、家庭では台所に立ったことなどない男性群がエプロンをかけて包丁を持ちました。   左がシェフのN氏です。 カンパ〜イと始まり 約2時間半かけて5種類の料理が出来上がりました。 総勢14人では食べきれない量と成りました。   ベトナムの餃子 生春巻き   ホーガー(ベトナムのうどん) 最後に本日の料理の内、私が一番美味しかったものを紹介しましょう。 右下のもの”ホーガー”です。 ホーというのはうどんの事です。 今日はだし汁を鶏がらでとったので”ガー”だそうです。 だし汁が牛肉ですと”ボー”となり「ホーボー」と呼ぶそうです。 色が赤くなっていますがこれは私がチリソースが大好きなのでタップリとかけたことによるものです。 初めは赤色ではありません。 レモンをかけるので実に多様な味がしました。 このスープが残りましたので2リットル持ち帰らせていただきました。 今夜が楽しみです。 なお、このスープを作っている時にリーダーの日本留学8年目のYさんと3年目のT君が言い争い、Y君がコショウを入れすぎたのが良かったのでしょうか。 今年も美味しくベトナム料理を楽しませていただきました。 付け加えさせていただきます、お酒の飲みには「高菜漬けで煮込んだブリ」もいい味していました。 果たして「高菜漬」というかどうかは知るところではありません。 |

| NO.232 平成17年4月2日 |

遊びと参加のゾーン、少し寂しかった市民村

|

| 4月1日、晴れた日となりましたがそれでも風は冷たかった。 4月18日から始まる私のボランテイア担当地域に行きました。 「遊びと参加のゾーン」と「グローバル・コモン5」です。 まずは「遊びと参加のゾーン」。「わんぱく宝島」「ロボットステーション」「モリゾー・キッコロメッセ」と幼児から小学生向けでしょう。 モリゾー・キッコロの行進にはゾロゾロと行列が出来ておりました。 「わんぱく宝島」も「ロボットステーション」も賑やかです。 モリゾー・キッコロメッセでは動くマンモスに乗るための列ができておりました。 と言っても待ち時間は15分程度でしょうか。 私がついシャターを押したのはここでした。    キレイに撮影できておりませんので、密着させて展示しました。 この館に入ると同時に沢山の動物達と色鮮やかな世界に引き込まれました。 「遊びと参加のゾーン」には「地球市民村」があります。 環境、平和、国際協力をテーマに博覧会協会企画で、市民が主役のパビリオンです。 持続可能な社会づくりに取り組む世界のNGO/NPOが毎月5ユニット6ヶ月で30ユニットが集います。 活動中の現場スタッフや世界の人々に、直接触れて、知る機会となります。 「であいのゾーン」と「体験と交流のゾーン」とがあります。 私は国境なき医師団の「MSF難民キャンプ展」で、実際にケニアで6ヶ月間体験してこられたという女性の方にジックリと案内してもらいました。 避難テント、水、食糧・栄養、トイレ、診療所、コレラ治療、予防接種、地雷などを現場の状況に近いだろう展示を見て、聞いて、少し実感する事が出来たのかと思ったのですが・・・ 少し歩き疲れたところでしたので嬉しくなってしまってのが、「アースドリーミングシアター」でした。 畳に寝転んで、仰いでくださいと紹介されたシアターはエンドレスの天空スクリーンです。 入退場は自由でしかもユックリできましたし、事実十数分眠ってしまいました。 帰ってきて、この「地球市民村」には何度も足を運ばねばと思いました。 競演する人気のパビリオンとは異なり21世紀の地球環境のこと平和、国際協力を考える糸口を色々気付かせてくれます。 瀬戸会場と合わせて、愛・地球博のテーマ「自然の叡智」が結集されている、公募によって選ばれた国内・国外で活躍する「NPO/NGO」が集まっているのです。 その後同じゾーンにある散策の森を一周しました。と言っても10分もあれば回れます。 万博会場として整備される前からの桜が後数日で見ごろとなるところまで、蕾みを膨らませておりました。 花が咲き・葉が茂ると写せなくなってしまうだろうショットで撮影しました。   グローバル・コモン5(アフリカ)に行きました。 先ほどの難民キャンプを思い出させる写真もあります。 エジプトを除きほとんどの国がまだ10〜20数年前に独立した国ばかりです。 「何処にあるの?」と訊ねる事は失礼と思うのですが、本当に聞いたこともない国の名前があります。 現在アフリカには50数カ国の独立国があるそうですが、今回は其のうちの20数カ国参加とのことでした。 参加予定でブースは確保されているのですが、ガランとしています。 「結局参加を中止した」と教えられましたが、片言の英語で会話をすれば、退屈そうに座っていた方が笑顔で答えてくれました。 一カ国2〜3人、多くても5〜6人で6ヶ月の開催期間に対応するようです。 キット、選ばれた方たちなのでしょう。 この人達に声を掛けてあげるのも国際親善であり、交流ではないかと思いました。 今度何か手作りのものを持って行こうかと考えました。 6月後半に成ればジャガイモの収穫時期となる、蒸かして持って行こうかな。 |

| NO.231 平成17年4月2日 |

風強く、寒い日でしたが愛・地球博へ

|

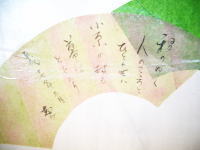

| 万博会場でのボランテイア活動が始まるまでに、全施設を一当たりしておきたいと思っていますので行ってきました。 真冬並みではありませんでしたが、この日も風が強く体感温度は低く感じました。 3月30日のことを本日4月2日に入力しておりますと、4月1日も4回目の訪問をしていますので、記憶がごちゃ混ぜになりそうです。 兎に角、グローバル・コモンNO3〜5と「遊びと参加のゾーン」が入り混じっているのですから・・・・ 今回は3月30日のことです。 高蔵寺からJRのエキスポシャトルではなく、各駅停車の「愛知環状線」で行きました。 途中の景色や様子がが眺められてこれまた良いものでした。 本日はリニモの後部座席に乗り込み、万博八草駅からグリーンロード・八草の料金所方面を写真に撮って見ました。  一番込み合っている(予約がないと入れない)森の自然学校「南の森」の「サツキとメイの家」に行きました。 隣で眺めていた親子ずれが、「案外小さな家がなあ〜」と言っていました。 遠くから眺めたためだけでなく、多分昭和30年代の日本の平均的な家族の住まいだったのでしょう。 中の調度品などは分かりませんが、森の中にたたずむ家屋に温かみを感じました。   前回紹介した「日本庭園」の中に4月1日より市町村合併で豊田市に編入合併された小原村の和紙で出来た小さなドームの中に、こんな短歌が書かれておりました。 『移りゆく 人のこころと ひとの世は 小原の村も 幕をとじたり』平成17年・3月  平成の大合併は30〜40年後にどんな思いを残してくれるのでしょうか? 長久手愛知県館では「地球タイヘン大講演会」と銘打って、開催期間中確か8000回(?)を生舞台と映像の組み合わせで公演されるものです。その隣では愛知の各市町村持ち回りのイヴェントが毎日繰り広げられています。  入り口の看板です。 グローバル・コモン3(ヨーロッパ)のドイツ館は長い列が出来ておりましたので通過して、イタリヤ・スペイン・フランスと少しの待ち時間で入場できました。 クロアチア館の前にも小さな列でしたが、私の評価は高いです。 「一滴の水、一粒の塩」とのテーマで、館内は2階に分かれており、何処にでも展開されている映像と音によるものですが、構成が素晴らしいと感じました。 5つのパートに変化があることと、鳥のように大空から鳥瞰して眺めた空からのクロアチアが印象的でした。 大国は資金的にも、また国の威信をかけてそれぞれに素晴らしいのですが、期待していなかったことのも含めてこのクロアチアは私の記憶に残りました。 その日の中日新聞の夕刊に”以外な落とし穴の人気館”として紹介されていましたロシア連邦館です。 「グローガル・ハウス」で永久凍土から掘り出されたマンモス館は昼間は2時間以上待ちのようです。 それに比べて午後7時を過ぎてはいましたが、ほとんど待ち時間のなかったロシア連邦館はロシアの先端宇宙科学もさることながら、マンモスの牙に直接触る事が出来ました。 多分新聞で紹介されてしまったので、その後は長い列になってしまったかも知れませんが・・・ 皆に知れ渡った人気館の予約券を求めて走り回るのも良いですが、ジックリ空いていそうなところに入ると、新発見がありそうです。 最後に”こいの池”のナイト・イヴェントの最後の場面を載せます。 前回は白鳥が消えてゆくところでしたが、今回は中央に大きく浮かび上がった??です。  |

| 前のページはこちらからどうぞ |