| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

10月20日、稲刈りの予定であったが雨で中止。 風邪気味で疲労感が身体に残っており、この雨はお助けの雨だった。 残し物の整理と遅れていた雑用を済ますと、青空が手招きしている。  ↑昼食前に散歩に出かける。 高圧線が五線譜のように見えた。 何時もより遠めのコースを取り、西高森山に向かう。  ↑快晴で名古屋駅周辺の高層ビル群が眺められた。  ↑近景・西高森山の裾野の田圃はまだ刈り残された稲田が有ります。 標高214メートルでしすが、息がはずみ・軽く汗をかきました。 台風28号の進路が定まらず、再び雨・風の心配が出てきました。 本日(22日)はこれから中部大学の講義の出席し、豊橋へ。

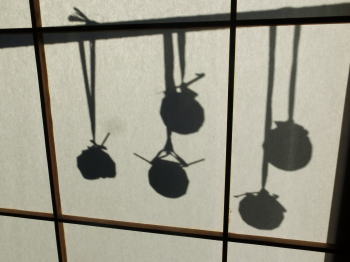

「猿蟹合戦」は室町末期に成立した昔囃。 ご存知の方も多いと思いますが、子供の頃、漫画絵本で読みました。 猿の柿の種と自分の握り飯と交換した蟹は種を蒔きました。 柿の木に実がを結ぶと猿は親切ごかしに樹上に登って、熟し柿は自分で食べ。渋柿を投げ捨てて蟹を殺してしまいます。 蟹の子は悲しみ怒って、臼、杵、蜂、栗の助けで敵を討つという筋書きでした。 ところで、今回の私の御話は10月17日、犬山で畑をお借りしている地主さんの旧屋敷の庭に柿の木が有りました。 赤く実っていましたので、子供のころのようにリス(?)・サル(?)と同じように前歯を使って皮を剥いてみました。 渋柿でなかったので下枝の柿を6個ほど頂いてきました。 自宅で女房も一つ食したようで甘柿。 私が口にしますと渋柿でした。 通常の昔囃は「意地悪ばあさん」と「正直者のおじいさん」ということが定番ですが、今日の世相を反映してか神様の判断も狂っているようです。  ↑婆さんは、皮をむいて干し柿としました。  ↑訝った爺さんが眺めた柿は網戸に映ったボカシ絵です。  ↑障子戸を閉めますと、雨上がりの秋の日に映し出されました。 来月中旬には飛騨金山に「蜂屋柿」(渋柿)を収獲に行く予定ですが、この2年間は収穫がゼロでした。 渋柿と判っての収獲ですが、山から下りてくる猿は次つぎと摘まんでは口にして、渋いと投げ捨てしまいます。 果たして、11月下旬には晩秋の日に照らされ、障子に映った吊るし柿の影をお見せすることが出来るのでしょうか?

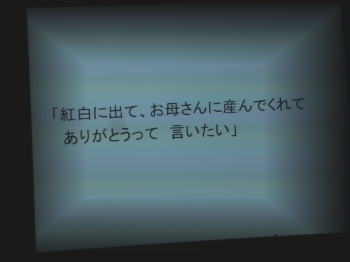

新幹線に乗車するのは何年振りだろうか?  ↑曇り空でしたが、新富士駅を通過する時に富士山をとらえる。 品川から新橋、下調べをしていったが、何分「ゆりかもめ」とかに乗車するのは初めてのこと、JR新橋駅から「ゆりかもめ新橋駅」までは長かった。  ↑先頭車両に乗り込み、隣の子供と並びお上りさんの如し。  ↑ベイブリッジ(?)も初めて自分のカメラでおさめる。  ↑多分これがお話に聞いていたお台場を象徴する建物の一つ? TBSテレビもフジテレビの建物も何処か判らない。 夢の島に立ち上がった建造物は正に20世紀日本繁栄の象徴なのだろう。 『船の科学館』で下車、『日本科学未来館』まで徒歩5分。 立体化された道路、広い歩道、その歩道沿って植栽された木々、草花。 日本中の富を持ち込んで出来上った「夢の島」なのであろうかと感じた。 それら高層ビル郡から少し離れて所に表面的には何の特徴も変化もない四角いコンクリートのマンションが並んでいる。 良く見ると曇り空の下、ベランダに干し物が散見されるが、ガラス窓は固く締められ、そこに住民が住んでいるのかなと訝ってしまった。 背負った借り入れ金は春日井とは大違いなのだろうか? 総会そして記念講演 予定時刻ピッタリに始まった「総会」が終了し、理事長の藤原直哉さんの記念講演。「いよいよ本番、日本再生」と題してのお話し。 いよいよ本番を前に、昨年来進められて来られた、特定非営利活動法人=NPOが、早ければ本年中に無税の非法人としての認可がおりるところまで来ているとの報告が有った。 それが実現されれば理事長曰く『軍事以外はすべて政府と同じ条件で活動できる』と言われる。 政府・内閣は個々別々の課題ではなく、貿易の自由化、農業問題、原発問題等あらゆることに関して、全体をどのようにするかを取りまとめる所。 その機能と同じとなると、一つの政治団体ではなく、世の中に新しい渦を巻き起こすことが可能な組織となる。 組織を大きくすることを考えると組織維持に膨大なエネルギーが必要。 そのような組織ではなく、組織の外側でも、内側でも、巻き起る渦=エネルギーを持った組織。 それぞれの立場で、新しい組織の中で役割を果たす。 その成功例として、かつて提案された「観光立国」、「農業立国」が紹介。 無理やりやらせるのではなく、自発的な行動の積み上げであると・・・。 (多分、講演内容はインターネット・ラジオで紹介されよう。 なを、上記の記述は加藤の文責です) この後に「日本再生音楽祭」が開催された。 この日の主役はラッコ三嶋さんが率いる「社会福祉法人 草笛の会の ”草笛リズムマシーン”」の演奏でした。 いわゆる授産所に通っている知的障害者を中心とした集団です。  インターネットで「草笛リズムマシーン」と検索してください。 迫力一杯の音楽、リズムが視聴できます。    ↑この一言で、彼ら彼女らの溢れる感謝の心根が伝わりました。 私達の「遠山藤原バンド」も参加しました。 月に一度、遠山郷のスタッフで構成されるバンドで、お客さんを迎え懇親会の最後に演奏し、唄い、踊りを引きだすバンドです。。 いつもは一杯飲み上機嫌で初めから乗りに乗っての学芸会バンドですが、日本科学未来館にはノンアルコールすら見当たらず、調子に乗るのに時間がかかりました。 が、会場の皆さんと「草笛リズムマシーン」との共演でお役を果たす。 10月20日犬山の稲刈りの予定で来たので、懇親会にも出ずに引き返す。  ↑「ゆりかもめ」から東京の夜を一枚お土産に帰宅しました。 10月20日・記 本日は朝から雨、台風27号も近づいている、天気予報は曇りや雨マーク 久しぶりに日曜日が骨休めとなった。

台風24号、当地ではほとんど被害はなかったが、それでも稲刈りが例年に比べて幾分遅れているように感じます。 私達・農楽倶楽部の稲刈りは四分の一しか終わっていない。 今度の日曜日・20日ともう一日必要であろう。 何分一束一束丁寧に結束する中古のバインダーですから・・・。  ↑春日井・廻間の稲刈り兼脱穀機をしばし見とれていました。 其の時です。 トラックの荷台から降ろされた4条刈りのコンバインが登場しました。  ↑まるで、田圃の戦車のように感じました。  ↑私たちなら3時間はかかるであろう面積を一気に刈り終えました。 (但し、稲架で天日干しの作業時間も含みます)  ↑稲引き寄せ、刈り取り、脱穀し、稲藁は粉砕して田圃に返して行きます。 確か、このコンバイン1千数百万円と聞いたことが有ります。(?)  ↑見とれている間に、秋の陽はつるべ落としで山に沈みました。

10月16日は「名古屋のたまり場」でした。 私は何時ものようにPM9時すぎには引きあげたが、少々感冒気味。 家に帰り風呂にも入らずに床へ、風邪薬「改源」(生薬入りでお気に入り)を飲む。真夜中に目覚めるも身体重い。 今朝、心配しつつ目覚めたが、気だるさもなく安心。 集合時間を本日は7時半にしておいて良かった。 1号畑 トウモロコシの第2弾を収穫した9月19日後、一度も手を入れていない。 伸び放題になっていた草を刈りこむ。 良き堆肥となりそう。 草に覆われたサトイモは葉が十分に伸びきらず、可哀そうな姿。 3号畑 今月末植え込み予定の早生玉ねぎ等の最後の広畝作りを終える。 丹波の黒豆はその後も成長しており、11月末には収獲となろう。 少し気が早いが黒豆用のハザを作る。 10月16日、田圃1号の稲架が風で倒されているので慎重に組み立てる。 秋ジャガイモの出来栄えは30点。 今頃になって芽出しを始めるモノもあり、霜の心配がある12月までに成長するのだろうか。 種芋が新たに購入したものでないことが要因であろう。 諦めていたナス、3カ所のうち一カ所の畝で9月5日に花を咲かせて生き返り、秋ナスを期待した。 立派なナスではないが9月19日1個収穫し、その後は1週間ごとに10〜15個収獲となっている。 来週が最後の収獲となろう。 犬山のこの3号畑で昨年と今年、ナスづくりを経験した。条件と状況を記憶にとどめて来年は・・・。 8月上旬に定植したキャベツ3種、羊水の中の赤ん坊の頭ぐらいにしか成長してないが、それでも巻き込みを始めた。(10月10日2個収穫) 8月20日の稲刈り時に農楽倶楽部のメンバー渡そうと思っているが(各人1個)、なんと言って渡そうか。 6月中旬に定植したキャベツは虫に食われながらも10株残っている。 が、上記の物より少しは大きいが、巻き込み不足でしかも葉は硬そう。 キャベツは四季を通じて挑戦しているが、及第点は無。自己評価40点。 4回種まきした大根はここに来て数本収獲に結びついた。 4回も種蒔きしているから背丈はまちまち。 本日、野武士という銘柄の大根の抜き菜を持ち帰っていただいた。 今回もホウレンソウは成長しない、やっと春菊の第1陣が一つまみ収獲。 相棒にミョウガの摘み取りをしてもらった。 案の定、初めての体験。 ミョウガの茎の周辺に実を付けると思っていたようだ。 無精者、グウタラ者でも育つと言うミョウガ、今年も新たに植え込みをした。 数年後には、蔓延って困るようにならなければ良いが・・・。

日中は夏日の気温の時もありますが、朝晩はスッカリ涼しくなりました。 朝6時台に自宅から犬山の畑に向かう時、朝日が昇り、行く手に朝日を浴びた建物が目に飛び込んできます。 早朝のこと故、行き交う車はほとんどありませんが、片側1車線の道路の路肩に寄せてシャッターを切りました。  ↑小牧市の老人福祉施設の建物  ↑小牧市のゴミ焼却の熱を利用した温水プール  ↑手前は生コンクリート製造のタンクでしょうか。 遠くの高い建物は小牧市・桃ケ台の高層ビルです。 この周辺は市境界線が春日井市と入り組んでおり、春日井市になったり、小牧市になったりです。 お隣の犬山も近く、上記の高層住宅ビル(30数階建て?)は尾張東北部の目安になっております。 これらの建物群を通過し5分もかからず博物館・明治村の下に出ます。 其の頃には車の中での朝食も終わり戦闘態勢が整います。 本日(10月14日)も気持ちのよい朝でした。

40年前は「ニュータウン高蔵寺」と言われた若い街は、10年前頃から「オールドタウン」と言われ、少子高齢化都市の象徴のようになりました。 6〜7年前から、これではいけないと住民の中から立ち上がったNPOの組織が生まれ活動が始まりました。 その一つが「NPO法人まちのエキスパネット」であり、このNPOが主催する「高蔵寺フォークジャンボリー」が開催されるようになった。 第6回目の今年は名称を「高蔵寺ミュージックジャンボリー」と改めて,参加者の幅を広げ「音楽と文化のまち 高蔵寺」と銘打って、春日井都市緑化植物園で開催された。 我が家から歩いて3分の会場・植物園からは音響が届く距離です。 10月13日は犬山の稲刈りでしたが、中座してジャンボリー会場の終盤に参加しました。  ↑植物園の中心カナール(運河)のケヤキも紅葉始まる。     ↑地元の方ばかりでなく、各地から10代から団塊の世代まで、 いや、サングラスに隠れていましたが、70代?もいました。  ↑観客もそれぞれの楽しみ方をしていました。  ↑フィナーレは「全部だきしめて」のリズムに乗って盛り上がりました。 入場者数は確かめていませんが、好天に恵まれこれまでの最高記録ではなかったでしょうか。

10月13日本日から稲刈りとハザ架け作業がスタートです。 その前にやり残してあった作業が有りましたので、畑3号へ。 稲刈り、脱穀後の農作業の為の下準備です。 その折、今年の収獲は諦めていましたミョウガの脇の草を刈りとりしていると、ミョウガの花を5個見つけました。 ほとんど何時も畑作業を一緒にします相棒は本日が御休みです。 このミョウガは昨年秋に植え込んだものです。 相棒がミョウガンの収穫を期待していた事を思い出し、そのままにしておきました。 (今年は昨年の3倍ほど、ミョーガを植え込みました) また、丹波の黒豆は1週間の間に全てではありませんが、AカップからBカップへとチャーミングに成長しております。 が、、枝豆として柔らかく食べれるのは、本日くらいまでと判断して、稲刈りに参加する仲間の分を収穫しました。 また、何時も御話を聞かせていただける叔母さんの曰く、『この辺りでは枝豆と言うと大きくて食べがいのある丹波黒豆を作っているよ』とのこと。 さて、稲刈りの方です。  ↑見事と言いたいところですが、手前は稲より背丈が高い草です。 1・1反の内、半分(遠方)は先週草抜きをしてありますので、綺麗です。 次に今年もトラブルからスタートです。 バインダーの紐が湿気の多いコンテナ内に置いていた為に、弱っており直ぐに切れてしまいます。 急ぎ購入してきましたが、今度はバインダーが思うように動きません。 結局、正常に稼働するまでに3時間弱を要しました。↓  はざ架けも並行して実施。 調子の出てきたところで昼食へ。  ↑さ〜て、頑張るぞ!!と道路から眺めると稲架の様子がおかしい。 お解りいただけるでしょうか、横棒がしなって、2段掛けの下の稲が地面に着いてしまっています。 (実りが良く・多すぎて・重い為と解釈(?)して再度やり直しです。) 昨年はほぼ乾燥した頃、強風にあおられて稲架が倒れました。 なかなか、何事も思うようにはいきません。 午後2時半、明日の日記に書く、「高蔵寺ミュージックジャンボリー」が春日井緑化公園で開催されており、知人に行くと約束しておりましたので中座。 全部で2・6反ある田圃、次回は10月20日を予定していますが、一日では完了が難しい状況となりました。 10月16日に名古屋たまり場が開催されますので、そこで調整です。

本日も風はありましたが、真夏日ではなかったでしょうか。 毎年、蚊の出没が終わる10月末から庭木の剪定に入るのが通常ですが、蚊遣りをぶら下げて、先ずは隣家との境にある駐車場のカイズカイブキから始めました。 昔、我が家のアカメガシの生垣は春日井の記念指定生垣でしたが、この地方に蔓延したアカメガシのガンとかに感染して10数年の命でした。 其の頃、駐車場は隣家の土手壁面のコンクリートがまる見えでしたので植え込んだものです。 この20年近くは3年に一度、強めに剪定しないと駐車場が暗く感じるほど茂るようになりました。 強めに刈りこんで切るうちに下枝は姿を消してしまいした。  ↑それでもひと抱えの枝が5束です。 燃えるものは火曜日に出します。 2時間ほどで終了と思っていましたが、周辺の雑木を整理しておるとそんな訳にはいきませんでした。 終わりと思っている時に、漬物の甕や漬物石の掃除を思い出しました。  ↑本格的な大小の甕、プラスチックの桶、と漬物石等。 本来なら、昨年末からの漬けモノが終了した春先に洗って置くべきでしたが、暑さにかまけてひと夏を越してしまいました。 予測どうりの状況になっていました。 昔懐かしい、畑の肥溜の臭いと、ウジ虫の発生です。 蚊には滅法弱いのですが、子供の頃に友達が肥溜に落ち、救い出して河原で洗い流すのを手伝ったと言うように田舎育ちの強さはあります。 ウジ虫君も1・5坪の畑で直射日光にあてましたので、漬けモノ大根に命の転換をしてくれることでしょう。 それにしても、昨年遠山郷で教わった漬けモノのノウハ、記憶が怪しいです。 今月末に再度教わってきます。 昨年は自己評価でなんとか及第点でしたが、本年は人様に美味しいと言ってもらえるぐらいになりたいと考えていますが・・・。 COLUMN 1−D 2341 平成25年10月10日・記 |

||||||||||||||||||

ちょっとした秋の収穫日

|

||||||||||||||||||

最高気温が31度を越すと予報、集合時間をそのままにしたのは正解。 とは言え10月、5時間強の農作業でしたが、最後までへこたれず。 ちょうとした秋の収獲とタイトルしました。↓、  一度は諦めたナス形は悪く・しかも小さいですが、秋ナスとして美味しい。 4回種まきした大根は何処にどのような種の種を蒔いたか忘れてしまいましたが、ナスの左は抜き菜です。 その右に一番初めに種まきした大根があります。 大根の上には相棒のNさんがこれならBカップというよりCカップに近いと言いつつ枝から外していただきました丹波の黒豆です。 実が大きくなると同時に硬くなって来ているように感じます。 強めに茹でないとビールの摘みとしてはどうかなという感じです。 大根の足元はシシトウです。 今回で10回目の収獲となりました。 この畑との相性が良いことが判りました。それ故に来年は1畝で十分と記録しておきます。 などと言っていると来年はどうなるかな? 今期失敗したピーマンは同じ種の物ではないか。なら来期は見事に・・。 右上が赤ん坊の頭程度のキャベツです。 初獲りです。皮が堅そう。  ↑ 畝で成長中のキャベツです。 2度定植しています。  ↑隣の畝の芽キャベツが頭がつかえましたのでトンネルを外しました。  ↑芽キャベツの頭を折ってしまいましたモノです。 そのままにして置きましたら、なんとてっぺんから芽キャベツの姿を発見。 驚きです、生命力の強さを教わると同時に感動しました。  ↑白菜の初陣で定植した豊秋です。白菜も2種類で、4回定植しています。 ここに登場させましたのは、トンネルの寸法が短く、その外でここまで成長してきました事によります。 ならば、トンネル等不要かな? それでも、本日もモンシロチョウが飛び交っており、水遣りの鉄砲で追い払っています。 昨年もこの辺りまでは成長しましたが、巻き込まず課題が残りました。  ↑最後はニンニクです。 ホワイト・ニンニクを除き、80%発芽完了。 写真はありませんがエシャロットも50%発芽しました。 次回・今度の日曜日から稲刈り・はざ架けが始まります。 その日までには済ましておきたかった畑の作業でしたが一部残してしまいました。 来週からは稲刈りの様子を記録します。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |