| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

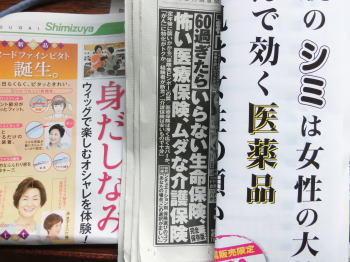

↑写真中央の「60過ぎたらいらない生命保険、 怖い医療保険、ムダな介護保険」の週刊誌広告に目がとまりました。 各種の支払い、掛け金が銀行の自動引き落としになっているので、気にはなっていたがそのまま続けてしまっていることが多い。 生命保険に関してはサラリーマン時代から、掛け捨てで支払い金額が少ないものにしており、仕事を辞めてからは積立自身を止めてしまった。 その分、病気になった時と考え医療保険に加入していたが、掛け金と保障の関係で割高と考えていました。 現在の国民健康保険制度が続く限り、週刊誌の文言にある「怖い医療保険」の意味は判り兼ねますが、この間続けてきた事に疑問を持ち、見直し解約の手続きをしています。 日本社会の現状を見ると、国民健康保険自体が怪しくなってきていると考えているから、自己責任の対応と考えるも、其の時には社会全体の仕組みが根底から崩れることだろう判断している。 お世話になっている国民年金も同じこと、今の状態が継続すると考えていると其の時になって慌てることになると戒めている。 そんなところから、少しでも介護保険、健康保険の世話になる事を少なくすべく、運動やサプリメントで健康維持を心がけている。 毎日のように新聞広告、新聞の折り込み、テレビ宣伝で”グルコミンサン”、”コンドロイチン”、”ニンニクエキス”、”プロポリス”、”コラーゲン”、”セサミン”、”ローヤルゼリー”、”イチョウの葉”、”イソフラポン”等、あっという間にこれだけの名前が挙げられる。 数種のサプリメントに御世話になっているが、きっと何処かで効果が有るのだろうと考えているから、今のところ健康状態が良いと言うことだろう。 上記の写真ではないが、特に女性はシミだ、薄毛だ・ウイッグだ、シワだと更に気を使うことが多いようだ。 高齢化社会にあって、数少ない需要増が見込めるこの分野への参入が今後とも増え続けることだろう。 知恵や経験を評価する敬老の対象としてよりも、需要が見込める消費者としての側面の方が注目されている事を認識し、これまで続けてきたことの見直しが必要と感じるこの頃です。

ほぼ月に1回開催される「波動の会」は、メンバーの一人が所有している名古屋・伏見の1等地にあるマンショの12階で開催されます。 時には会のメンバー以外も参加されることが有り、賑やかな時もありますが、このところは参加メンバーが固定されることが多い。 予測通りの話題がテーブルに乗りそれぞれの意見や判断そして希望が述べられるが、一時に比べ私の発言は控えめにしているつもり。 本人が其のように思っているだけで、口を開けば長々と持論を述べていることだろうが・・・。 東京都知事選、特に原発問題に関しては脱原発で話は落ち着くのだが、 東京都民は原発に限らず地方のことを理解していないと不満が出る。 郵政民営化問題を初め当時の小泉首相の言動には懐疑的な面が有り、細川ー小泉陣営が果たして委ねられるかとの意見もでる。  ↑その間、隣のビルのパラボナアンテナに止まったカラスを眺める。 キョロキョロと辺りを睥睨し餌でも探しているのだろうか? 近頃、都会と言わず、郊外に置いてもスズメの姿がめっきり減った。 人間様の住む家屋の構造(特に屋根)が変化して、巣作りするところが減ったことによるのではないかと言われるが、それに比べて知恵ある(?)、少々悪役のカラスは一向に減った様子がない。 などと、窓の外のカラスを眺めながら、室内の政治論議に耳を傾けていた。 極めつければ安倍自民・枡添(原発再稼働・推進)VS細川・小泉陣営(脱原発・自然エネルギー転換)の戦いと言うことになるのでしょう。 が、どちらが当選しても、多くの課題が山積しておる今の世界、日本では、大難が中難、小難に転換すれば良いのですが、根源的・根本的な解決には至らないと思っています。 このまま進めば、東京に直下型の地震でも起こらない限り、転換は無理なのではないかと口に出してしまいました。  ↑カラス君に問いかけてみようと再び外を見ると、今、飛び立った後ろ姿の残影が横切っただけでした。

風は有るが陽射しが温かく感じた陽気でした。 標高140メートルの我が家から一度20メートル下って、春日井都市緑化植物園の脇道を登ると春日3山と名付けられた道樹山(429M)、大谷山(425M)、弥勒山(437M)ヘと通じます。 この3山は濃尾平野の北東部に位置し平野の終点でもあり、愛知県と岐阜県の県境でもあります。 5年ほど前までは気軽に月に1、2度と登っていましたが、標高差300メートルは気楽にとは行かなくなりました。 急な登りを避けるために一番遠回りして北東の端まで足を伸ばし、そこから弥勒山を目指しました。 普段も中高年者の格好の登山(?)、トレッキングコースで賑わいますが、昨日も午後3時過ぎに家を出ると、お天気に誘われたのでしょうか数人の方と挨拶を交わしました。  ↑弥勒山の頂点に立つと、北側に雪を冠った御嶽山が眺められます。 手前の建物群は多治見市から可児市方面です。  ↑頂上の北側に弥勒菩薩が祀られています。山命名の基でしょうか。  ↑南側は犬山・明治村方面、中央の池は入鹿池です。 3月末までワカサギ釣り船が、土・日曜の多い時には300艘以上が繰りだされ釣りを楽しんでいると報道されていました。 全くの素人でも4〜5時間で20~30匹は釣りあげるとのことです。 忘れてしまいましたが何処かの山に登ったときに頂いたスキー・ストックを手にして登りました。腕の運動にもなり助かりました。 下りの坂道で調子に乗りドンドンと膝に振動を与えて降っておりましたら、最後にはもう少して膝が笑う寸前でした。

予報通りに雨が降りだした。 本日の農作業の中止は正解だった。 昨夜からの睡眠が十分でなかったのか、パソコンに向かていると書斎の椅子にもたれて2度もウトウトと眠り込んでしまった。 結果、身体が軽くなったように感じる。 階下に向かう時ベランダ越しに庭を眺める。 雨に濡れたロウバイが6分咲きとなっている。  ↑本年3度目の登場です。↓  再度パソコンに向かうと2月1日「波動の会」の案内が届いていました。 本年最初の会となります。 例によって様々な話題が登場するだろうが、間違いなく”東京都知事選”のことは取り上げられる。 特に発言しなくても話題は通過してゆくが、口にするしないは別として、私はどのように考え・思っているのだろうかと自問した。  ↑目の前、雨に濡れ結露したガラス窓に『道』と指で書く。 政府与党、自民党・安倍,其の思惑を忖度して大メデイアが今回の東京都知事選挙では特に”原発”を取り上げないようにしていると言われている。 また、本日の新聞ではNHK・朝のラジオ番組「朝一番・ビジネス展望」に20年間登場していた、中北東洋大学教授が、NHKからの「脱原発発言を止めて」との要請に、中北教授は番組から降板することとなったと報道。 新しく任命されたNHK籾井会長は最初の記者会見で慰安婦問題の発言をめぐって、その進退が注目されている。 時代の転換期、旧来からの既得権益・利権を有する立場の組織・個人は其の立場を守ろうと、ついつい大きなうねり・流れを見失い逆に其の立場を危うくしていると感じない訳にはいかない。 これまでの秩序や価値観、仕組み、制度が疲労し熟すと、新たな時代の到来を止めることはできないと考えます。 東京都知事選挙の争点は「脱原発か継続・再稼働か」、「直下型震災に対する東京の防災の考え方、同時に3・11の福島原発の問題」、あるいは「高齢者問題を含む暮らし」「教育」等が挙げられているが、究極はこれまでの延長か、それとも新規出直しと言うことの視点の論点に見える。 単純化してしまえば、「突如登場した細川・小泉陣営 VS 右翼化路線を明確化している安倍政権」の戦いと言うことになると判断している。 其のどちらが勝利しようと今の世界、日本が抱えている課題への根本的解決はなされないと考える。 その理由は色々口にするが、結局「MORE&MOREの物的豊かさ」を目指すということならば、それは究極のところ行き詰まる。 物的な豊かさを追い求めるよりも、身近にある日本の歴史、伝統、文化、にもっと目を向け、日本人が持つ勤勉、実直、嘘偽りのない精神、技術、技能に目覚め、活かすことこそこれからの道と考えます。 物的な豊かさはもうこの辺で十分ではなかろうか、それよりもいくら追及しても物的なエネルギーの消費とならない無現の拡がりをもつ限り精神性の豊かさへの充足にもっと重心を移すべき時と考えます。 前にも書きましたが、これは古希を過ぎた者としての戯言でしょうか。 「足るを知る」、朝の拝礼時は素直に手を合わせていますが、その実態は? 夕刻、雨こそ止みましたが、霧に包まれ春日3山は全く見えません。 冷たい雨の一日でしたが、穏やかで・静かな一日でした。

1月27日は遠山郷で藤原学校・遠山郷スタッフと地元の方との新年会が開催されており、メールと添付の写真が届いています。 おなじみの顔触れが笑顔で乾杯と杯を交わしている。映像から氷点下の遠山郷・旧木沢小学校のたまり場の温かい雰囲気が伝わってきます。 本年の遠山藤原学校の開校は3月下旬からで、今年の総合タイトルは「一期一会のリーダーシップ」です。 遠山郷の2月の下旬は雪こそ少ないのですが、路面は凍結しています。 そんな中でも3月2日、「緊迫する内外情勢、今後の日本と世界を遠山郷から考える」と題して藤原先生の講演会が計画されたようです。 前日の3月1日はスタッフの飲み会に御客様をご招待する計画も纏まったようです。 寝袋持参もOKで語り明かす会になりそうです。 送られてきたメールと写真を眺め、行きたかったな〜と庭に出て、春を探しました。  ↑例年より少し遅れてサクラソウの蕾に紅がさしてきました。  ↑クリスマス・ローズの蕾も身を縮めていますが、立春を呼びかけます。 昨日の夕刻は体調が万全でないと言っていた姉に電話すると、『少し回復した、デェイ・ーケアに出掛ける」と返事が有った。 姉は体温調節が思うようにならなず、冬は尚更冷たい手足をしている、早めに豊橋に向かい素人医師(私)の診断をしようと思っている。 春が待ちどうしい、節分前の冬日の朝です

前日の雨で畑2号地の野焼きは出来ず。 本日のメインは複合発酵ボカシの製造です。  ↑基礎原材料、米ぬか、鶏糞、油粕を混ぜてミキサーへ 別途、切り米藁、籾殻を混ぜたところに、上記の素材を投入し  ↑発酵原液と糖蜜、エナジー水で培養し散布 空気を十分に取り入れながら手作業で撹拌する。 この時の水分の調節が難しくポイントの一つのようだ。多すぎても少なくてもダメ。 この時、体験はないが作り酒屋の酵母のなんとも善き香りが漂う。  ↑台形の山に盛り上げる。  ↑この時、ムシロがベターだが手当付かず、稲藁で囲う  ↑更にビニールシートを被せ、廻りを籾殻の入った袋でカバー  ↑現在の外気温は10度、ボカシの中の温度は12度。 この温度が最高60度近くまで上昇する、其の時に切り返し1度OR2度。 この時も水分を施す。 以上の工程を経て2月の下旬には出来上る。その後十分に乾燥。 昨年は上記の素材なら大丈夫だろうと、蒔き方、量等を間違え、特に夏野菜はトウモロコシを除き全滅に近かった。 この後、檜のバーク堆肥も畑3号地の隣地で製造に入る。 不耕起、無化学肥料、無農薬で、堆肥は草(雑草)、藁、大麦の青田刈り、そして、昨年はやり方を間違えた複合発酵ボカシと檜堆肥で貫いた。 慣行農法の時と比べて、収量は半分以下と言う結果です。 3年間は以上の方法で我慢して頑固にやり通してみようと言い聞かせていたのでここまでやれた。 して、その3年目の春です。 どのように計算しても購入した資材、種代、苗代にも遠く及ばない成果と言わざるを得ない。  ↑本日の収獲を持ち帰っていただいた。 新聞紙に包んであるものは白菜、紅カブ、大根の残り物。 芽キャベツと狙って作ったわけではない小さな玉ねぎ(倉庫の庇の下、吊るしてあった)、これまた小さなジャガイモを添えて、クリームシチューにしてと・・・。 白菜の白いところは千切りにして、オリーブオイルで炒め、醤油、砂糖等で味付けすると美味しいよということを言い忘れてしまった。

陽が射してくるまで冷たかったが、陽が昇ると庭に出た。 例年の如く、昨日購入してきた菜種油を絞った油粕の散布をする。  ↑毎年、紙袋が閉じてある糸貫に手間取る、どちらからすれば良いの? 「糸をここから抜いてください」と表示が有っただけなのに簡単に抜けた。 何時も作業している方にとっては、当たり前のことなのでしょうが、年に1度や2度のこと、其のたびごとに苦労し、ほとんどの場合切り裂いていた。 気付く、改良する、実行するとはこんなことなのだろう。  ↑栗の木の下に落ち葉が積み上げられていた。 毎年1・5坪の畑に腐らせて堆肥としているが、燃やすこととしました。 (50Lのゴミ袋に6個分は確保されている) 栗の木の下の地面が綺麗になると、栗の木の上部が気になっていた。  ↑殆どの葉は枯れ落ちたのですが、台風の時強風に煽られて枝が折れ、枯れ葉を付けたままぶら下がっている。 ロウバイの木にはかからないが、蕾を膨らませだしたサンシュの木に絡みついている。 脚立を取りだして栗の木に登り一枝は切り落としたが、離れた所の枝は 一段と高いところによじ登らなければならず悔しいが諦める。 本日はここまでと思ったが、畑の絹さやエンドウの支柱を強化しようと、散歩の折に見定めておいた沢沿いの藪で頂いてきた。  ↑塩ビを巻いた市販の支柱よりも素直でまっすぐな竹が良い ,種? インターネットでいろいろ調べてみたが、種の名前が判らない、教えて。  ↑後は横支柱に藁を下げつれば出来上がり。 冬至が過ぎて約1か月、日増しに陽の出が早く、日の入りが遅くなったことを実感できるようになった。 太陽の運行と共に起床時間が早くなってくるのがこれまでであったが、今年は今のところ床離れが遅い。 サボっているわけではないが、何処かに気の緩みが有るのだろうか??

大寒の真っただ中、寒い日が続いていましたが、本日は日中になると風もなく、気温も上がり庭に出てみたい気持ちになりました。  ↑年々、少しづつその数を増している福寿草が顔をのぞかせています。 太陽の陽を受け、そのまま反射したように真黄色に輝く花が開花するまでにはもう少し時間がかかりそうです。 節分の頃になれば一輪ぐらいは開いてくれるでしょうか。  ↑ロウバイ 例年ですと2本あるロウバイの内、建物の近くの方から開花するのですが、今年は庭の中央に有るロウバイの方が一足早めのようです。 この2本のロウバイは会社勤めしていた頃、仲人をし両家から贈られたものです。 もう何年前のことだろうと結婚式の記念写真を取りだしてみましたら、写真の裏に昭和59年1月29日。 「この日は暑いくらいの絶好のお天気」とメモされています。 当時の状況を思い出すには、「昭和、何年」の方が連想しやすいですが、どれほどの年月が経過したのかと計算するには一度西暦に切り替えた方が早くなりました。 昭和の年数に25を足して、昭和59年+25=1984年としています。 今年の年賀状には娘に3人目の孫が生まれましたと書かれています。 もちろん取りだした結婚式の記念写真には映っていないお子さんの子供と言うことになります。 一緒に整理してある他の記念写真を眺め、皆さんそれぞれにどのような人生を歩んでおられる事だろうと暫し手元が止まりました。  ↑このロウバイのように、寒空の下でも柔らかに凛と香ってと願いました。

1月16日に、このコラム・NO2401を書いてからアット言う間に1週間が経過しました。 この間、特別なことが有ったわけではありませんが、ここ十数年、嫌いなこと、嫌なこと、気が進まないこと、納得できないには手を出さない、あるいは退くと決めて日々を過ごしてきましたし、ほぼ可能な日々でした。 が、心ならずもそのような考えや行動で過ごす訳にはいかない状況となり、それなりに考え、行動をしておりましたら1週間が経過していました。 課題が解決されたと言う訳ではなく、今後も継続することになります。 その間も中部大学のオープンカレッジには参加しており、昨日で2014年の秋期が終了しました。 2005年NHKの放送大学と中部大学のオープンカレッジの受講を始めたのですが、NHKの方は3年間で中止、直接生で講義を聞ける中部大学の方は丸9年間が終了したことになります。 今期は近世・江戸時代後期から現代までの経済をベースにした講義内容でした。 アベノミックスまで取り上げるとレジュメには紹介されていましたが、日本の高度成長・その後のバブル崩壊のところで講師は意識して終了されました。 ・沖縄の辺野古基地の建設に伴う知事の埋め立て承認、その直後の辺野古市長選による建設反対候補の当選。 ・3・11の東北の震災後の復興、それに絡む福島の原子力発電問題。 ・2020年に五輪・パラリンピックの東京招致の決定。がそれを推進する任の猪瀬知事の辞任、明日からは後任知事選出の選挙が始まる。 ・3本の矢と銘打ったアベノミックスはジャブジャブの金融緩和策で、円安と株価上昇。が、近隣諸国を巻き込む政府主導の危うさを伴う政治情勢。 目先の日本を取り巻く状況に限らず、世界はアメリカも中国もそしてEUも何時何度バブルが弾けてもおかしくない状況です。 このような時に、20代の若い博士がどのような見解を述べるか強い関心を持っていたが、結局取り上げずに最終講義は終了しました。 では、私はどのように考え、行動をするのか? 世界も・日本もどのようにやり繰りしても、(ほとんどの場合は金の刷りまくり)問題を先送りしても、既得権益・利権に伴う旧来の仕組み・制度では時間の問題で行き詰まる。 明るく・希望的な観測に立って、このまま・これまでの状態を享受できないかと願わない訳ではないが、先を歩いてきた者としてそんなことが許されるのかと自問し足を止める。 この1週間の思案を改めて考え直すと、危うさやひ弱さを感じない訳ではないが、次の世代=若い人に思い切って託してゆく事が自然な流れであり、筋ではないかと考えています。 が、勉強は怠らず、ボケず・健康で健康保険、介護保険に可能な限り御世話にならないようにと心がけ、身体を動かそうと思っています。 COLUMN 1−D 2401 平成26年1月16日・記 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

1月15日、本年最初のたまり場・農楽倶楽部の会合(新年会)が開催されました。 普段より奮発しまして新鮮な魚介類一杯の鍋を囲みました。 昨年の反省を交えて、本年の計画や希望等の意見交換をしました。 世の中、時代の流れの意見交換も交え、変化の多い環境の中に立っていることを再確認、其の中にあって自然との会話が出来ることに喜びと感謝を改めて認識しました。 又、田圃や畑に遊びに来ていただける方を慌てずに受け入れる条件、体制を徐々に作って行こうとも話し合いました。 ところで、本年の作業開始はと言うことで、まずは草ぼうぼうの畑2号地の野焼きから始めましょうと言うことになり、本日現場の確認に行きました。  ↑昨年末Sさんが畑周辺の草刈を終えていますので、天候の状況を見て、何時でも野焼きに入れる事は可能と判断しました。 天候の条件が揃えば、次回の19日日曜日にでも実行したいと考えています。  ↑果樹園・葛の蔓で隠れていたミカンも冬枯れで目立っていました。  ↑ラズベリーは葉を全て落とし、身を固くして居りました。  ↑とは言え、早くもタンポポが一輪咲いておりました。 其の次の週からは複合発酵・ボカシの製造や檜の皮の堆肥づくり等が始まります。 農閑期でいささか身体の鈍りを感じ始めています。 本日の散歩から距離を伸ばしていこうと考えています。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |