| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

昨日予定していた農作業は雨で中止となった。 3月1日、2日とこれまた雨模様との予報、そこで本日犬山へ。  ↑複合発酵ボカシの製造。 最高温度は50度を越えていないが、本日も47・8度をキープしている。 良いボカシが出来るのではと期待する。 本日のメイン作業は来月中旬に迫ったジャガイモの畝の整備。 ジャガイモなど簡単と舐めていたが、この2年間の春ジャガイモ・秋ジャガイモの自己評価は40点以下の出来栄え。いや、20点でしょう。 少ない有機肥料ですが、3年目を迎えてなんとか60点はとりたい。 メンバーに少しはお持ち帰りできるようにしたいのですが・・。 ジャガイモ10Kg分の畝は整備完了。ボカシを撒いて植え込みとなる。 玉ねぎとニンニクの草抜き、気温が上がるにつけマルチシートの穴からはみ出して成長して来る草達。 玉ねぎ、ニンニクと競争しているのが判る。 そのままにして置けとアドバイスを受けているが、何分基本土壌が脆弱と判断しているので、少しでもい養分が廻るようにと抜く事にしている。 さて、本日が何時植え込んだかも忘れてしまった収穫をしました。  ↑自宅に帰って調べると多分10月3日に定植している。 10個ほど残っているが、その内で一番巻き込みが良いものです。 見た目にはそれなりですが、果たして柔らかさ・味の方は??  ↑ブロッコリーです。 植え込み時期は8月29日定植でした (自宅での種まきは40鉢、7月30日です) 何と、7ヶ月かかっています。 参考にしている教科書を改めて読み直しますと12月から収穫が始まり3月末まで収獲とありました。 一度は引き抜いてしまおうかと考えましたが、小さなツブツブが見えましたので、其のままにして置きました。 害虫が多く無農薬は難しいと書かれていますが、確かに葉は殆ど喰われていますが、越冬してこれだけの収獲です。初めてのブロッコリーです。  ↑野武士という種の大根です。 昨年は4度の種まきした大根。 9月22日に”野武士”と名乗るなら強かろうと最後の望みを掛けて種まきしたものです。 やっと、本日上記の収獲です。 大根切干第4弾としようと思っています。。  ↑巻き込みが成立しない白菜です。 中央の花芽が見え始めました。このまま放置して”菜の花”ならず、”白菜菜”として食してみようと考えていますが・・・。 と言うことで、明日からは3月です。 3月6日「啓蟄」、ゴソゴソ、ノソノソと動き始めましょう。

朝から久しぶりに本格的な雨が降っている。 啓蟄も後1週間となり気温も日増しに上昇してきました。 ストーブの設定温度を低めにしても十分な室内の温度です。 インターネットで届くメールの80%は迷惑メールの部類であり、いくら消去しても次つぎと何度も入り込んできてしまう。 必要で欲しいメールを間違えて削除しないように注意しっているが、時にはミスしていることだろう。 そんな中、友人から色々、諸々、様々な語句で送られてくる文面、どのように返事をすれば良いかと見当がつかず数カ月となっている。 ”過去を悔み、今に悩み、未来に不安している”、と読みとれる。 同時に、夢や希望そして弥勒の世の到来の言葉が散りばめられている。 ”全てを受け入れ・開放する!”,,鍬を振るっていますと書きました。 購入してきた種袋と昨年の種まき時期の記録を眺めながら、月替わりすると直ぐに作業に入らなければとボ〜と考えています。 視点が合わぬままガラス窓に吹きつけた雨粒の流れを追いかけています。

姉は平成24年3月19日に肺炎で豊橋市民病院で20日間入院した。 その後、春日井の我が家に滞在し、近隣の病院でリハリビを受けながら療養、本人の強い希望で5月2日に豊橋に帰宅した。 5月10日、豊橋の自宅から400メートルの病院に出向き、これからの相談に乗っていただいた。 其の時、院長から介護保険の申請をするように薦められた。 6月6日に申請すると、7月5日付けで「要支援1」の認定結果の通知を受ける。 がその後、特にアクションは起こさなかった。 毎週、1週間分の食糧の購入の為に春日井から豊橋へ通う。 平成25年2月ころから姉の様子がおかしいと感じ始めた。 3月に入り定期の診断に出向いた時、院長にその事を伝えると、『再度認定申請をするように』と言われる。 3月19日、豊橋市役所 長寿介護課の調査員が来られ、4月11日付けで”要介護1”の認定結果が通知された。 その時点で、院長の病院に併設されている「ディケアーセンター」に通うことを考えた。 が、人との交わりが好きでないと言うよりは苦手な姉に『1・2度行ってみて嫌なら断るから』と少し強引に通うことに決めた。 2〜3カ月ほど経過しても特に行くのが嫌とも言わない。 それどころか私の素人判断では健康状態が回復しているのではないかと思えた。 6月となりディケアーセンターのイベントで豊橋郊外の賀茂神社の「ハナショウブ園」の見学会が楽しみの様子、その後、楽しかったと語ってくれた。 夏が過ぎ、心地よい秋の風が吹くころには、顔色も良くなり、センターに行く事も苦にならないと判断し安堵した。 とは言え、高齢のこと寝込むまでには至らないが、風邪気味、食欲がない、今日はセンターで半日寝ていたとかの状況を聞かされる。 が、年が明け日増しに夜明けが早くなり、夕方も遅くまで太陽の光が有り、朝晩にかける電話の向こうでの声も心なしか力強く感じる。 そして本日、1年経過後の介護認定申請に対して調査員が来られた。 私も同席していたが、調査員の巧みなお話の仕方にもよろうが、口数の少ない姉が訊ねられる以上の返事をしていた。 調査員の方が帰られると、『少しくたびれた』と言っていたが、多分結果は快方に向かい要介護から脱皮できるのではないかと思っている。 なを、センター内での会話では、出来るだけ自己負担が少なくなるように、要介護の高いレベルの認定を受ける為の方法の話がされているようだ。 例えば、『調査員にお茶は出さない方が良い』、『家の中は整理せず、散らかして置いた方が良い』、等です。 姉は今朝、早くから起きだし、リビングの掃除をするし、お化粧もしていた。 私は日本茶を出しました。 この2年間、高齢者社会の実態の一部を体験させていただきました。 毎度のことながら、国民健康保険や介護保険に可能な限り厄介にならないことが、若い方々への少しの貢献になるかと言い聞かせています。

↑午前10時、花曇りです↓   ↑午前11時、  ↑午後1時半、この時間曇りです。  ↑赤のアセビの花芽が膨らみ始めました。

本日で4日間連続で晴天が続いています。とは言え日中の最高気温はやっと11度止まりです。 それでも陽気に誘われて、植物園に出向いてみますと、春日3山にトレッキングする団体が出発前のストレッチをしていました。 60歳を越えた方々ばかりなので、曜日は関係ないようです。 さて、植物園の東側にある梅園とツバキ園、写真撮影するには少し早すぎたようです。 咲きはじめた花を引き寄せて撮影することになりました。  ↑逆光です。梅枝の棘がジャンバーの袖にささりました。  ↑高い枝を引き寄せた為に、写真は中央に位置しませんでした。  ↑ツバキ園は植栽が始まった7〜8年目でしょうか? 約300坪の斜面に100種弱のツバキです。 まだ花を付けるまでに至っていない種もあり、当初に植えられた種に数輪の花を付けていました。  ↑先日の積雪で表面の花弁が凍傷したように焼けています。  ↑照葉樹の花らしく輝いていました。

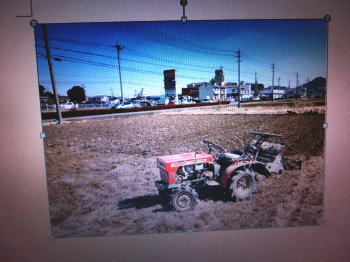

残念ながら、其のトラクターの写真が有りまあせん。 次回犬山に行った時、写して掲載しましょう.。 その後のこと↓ 本日、田起こししたメンバーの報告に写真あり、掲載しました。 (こんな操作をしたのは初めてです。 果たして掲載されているのでしょうか)   昨夜、農楽倶楽部のフェイスブックに修理に3時間かかったと書かれ、其の為に田おこし(耕転)の時間がとれずとあった。 本日、其の後を継いで別なメンバーが残りを起こしてきたとフェイスブックに掲載されている。 まだ、1・5反残っており、陽気が良くなってきたので早めに作業する必要が有る。 といいながら、畑をメインとする私の方も3月の声がそこまで来ており、残りの畝の整備が急がれる。 こちらはトラクターを使用しないので、鍬を振りあげています。 徐々に閑散期でお休みだった体力が少しづつ回復してきています。 朝のストレッチ体操と夕方の強めの散歩が効果あるのでしょうか。  ↑散歩道の大谷川添の堤防の花壇にはパンジーが咲き揃いました。  ↑ベランダの干した第3弾大根切干、好天に恵まれて一気に出来上がり ここから三寒四温でしょうが、春が近づきました。

今朝の名古屋の最低気温はマイナスとなった模様。  ↑我が家の玄関先の氷 初めてということはありませんが、何時もより厚めの氷が張る。  ↑9時23分犬山・倉庫の発酵ボカシの温度は外気温7・6度で、 中は46・1度。  ↑12時正午、外気温は9・3度、中は変わらずの46・2度  ↑マルチシートの玉ねぎ、ニンニクの草抜きの時期。 極早生の玉ねぎの畝の草抜きをする。 極早生だけあって成長が早い、晩・中生の収獲時期は6月中旬以降になるが、5月初旬には収獲出来るのだろうか。 極早生は初めての経験。  ↑絹さやエンドウ、実とりエンドウの蔓誘引 今冬の寒さや積雪に耐えてくれるかと期待していたが、早めに成長していた実とりエンドウが2割ほど枯れた状態。 ネット張りもしたが、藁で蔓の誘引をした方が風情は良い。  ↑2月19日に初回した畑3号の隣・地主の旧屋敷跡 スッカリ剪定が終了していました。前の状態をご存知の方は見違えることでしょう。 追記 出来上がっていましたら3月上旬、畑3号地にボカシの散布をして、中旬にジャガイモの植え込み。 春大根、カブ、チンゲン菜、春菊、小松菜等の種蒔きも予定しています。 と言っても、天候・気温の様子を見ながらですが・・。

犬山の畑の大根は残り物となり、大きいものでも16〜7センチしかない。 自宅の庭の大根もずんぐりもっこりで背丈はそれ以下。  ↑第3弾となった大根切干の天日干し。 2013年11月1日に第1弾の切干大根を作る。 料理が上手だったのか直ぐに消化してしまった。 2013年12月24日に第2弾の製造をする。これまた美味しく頂く。 そこで、第3弾となった本日、笹掻きをするも背丈短く手こずる。 が、今年の寒さは強く、そこをくぐり抜けてきた大根君には甘みありそう。 今回もこれまで同様に期待が持てそうである。 昨年12月4日に漬け込んだ沢庵漬けが出来上る頃と取りだした。  ↑今年は教わったように、大根の葉も一緒に漬け込んだ。 こちらは2年目の事ですが、自己評価で昨年より出来栄えが良い。 失敗を恐れて少なめにして置いたのが良かったのだろうか。 遠山郷ではそれぞれの家での持ち味が有るように、加藤流の味加減。 少し加減が判って来たので、2014〜05年の冬は、多めに製造してみようかと考えています。 なを、3週間前にタクアン漬け甕の上部で漬け込んでいた小さなタクアンを取りだし、酒粕の甕に再度漬け込んだタクアンも及第点であった。 自然農法(=能天気農法=不耕起、無化学肥料、無農薬、有機肥料は草、籾、藁で、複合発酵のエナジー水とボカシの散布のみ) 収量は少なく、大きさも小さく・細く・形も悪い。 当初は味も悪かったがこのところ慣れてきたためか気にならない。 何度か書いていますが、当面3年間でそれなりの結果を出そうと思っており今年が3年目。 期待と不安が交差しているなどと大げさなことを書いている。 オリンピックに参加のアスリート達の緊張感は幾ばくのことだろうと想像。

豊橋からの帰りストレートで犬山に入る。 以前より依頼されていた畑3号に隣接する地主の旧屋敷・庭木の剪定が農楽倶楽部のプロのメンバーによって進められていた。   ↑常緑樹・マテバシーの他に落葉樹もあったが、思い切り剪定されました。  ↑夏場には木陰を作ってくれる背丈8〜9Mの大木もご覧のようにスッキリ。 この選定にはどれほどの時間がかかったかと訊ねると、朝から始めてPM3時までかかったと言う、昨日からの作業だった。  昇降式の移動可能な車に、プロの技、「なるほど」と見上げました。 ボカシと畑の作業  ↑2月13日に切り返しを実施した複合発酵ボカシの製造。 昨日が最高温度のようで49度を示していたと言うが、本日は47・4度。 後10日ほどで乾燥に入り、3月上旬には畑に散布可能だろう。 本日、春いちばんの作業となる春ジャガイモを予定している畝の整備をしました。 ボカシ散布して2週間後に種芋の植え込みを予定している。 畑3号にはエナジー水もタップリと散布しました。 今冬は遅くまで冷え込みや降雪が有るとの長期予報、が本日は節気は「雨水」、冬から春への切り替え時です。 毎年のことながらこの時期、春到来の気配が待ちどうしいこの頃です。 COLUMN 1−D 2421 平成26年2月18日・記 |

||||||||||||||||||

2週連続で

|

||||||||||||||||||

当地はそれほどの積雪とはならず被害は免れていますが、私が小学生時代を過した愛知県・豊根村は村の70%が停電となったと今朝の報道です。 電気が来ず、冷蔵庫のアイスクリームを子供たちに配ったとのこと。 寒い中、また子らの数は知れていますので、どうなったことでしょう。  ↑雹(ヒョウ)が降ったのではありません、ゴルフ練習場のボールです。 こんなに一杯そのままになっていることは滅多にありませんが、アルバイト生が来なかったのでしょうか。自宅近くの練習場。  ↑昨年末から行われていた築水池の堤防の補強工事がほぼ完成です。  ↑貯水、放水を調整する管を設置して終了でしょうか。  ↑これで築水池の堤防破壊は免れることでしょう。 調査から始まりここまでに5年間かかりました。 東北・福島原子力発電所事故の処理は次つぎと新たな課題が提起されているようですし、除染に関する取り組みも遅々としているようです。 安全・安心な日本と平和ボケしていた自分に今更ながらです。 今週末予定されていた「遠山郷の勉強会」も気象状況により中止となりました。 溜めこんでいた各種の資料・材料で勉強と考えています。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |