このページ以前の

コラムはこちら |

COLUMN 1−D 2450

平成26年3月26日・記

|

豊橋の姉自宅の玄関先でも・・。

〜桜の開花宣言もあり、春本番へ〜

|

未明から玄関の雨よけの庇を打つ、強い雨脚の音で目覚める。

が、雨脚は時間の経過とともに弱くなっていたが 気温の方は前日までの20度から本日は14度程度とのこと。

桜開花の便りも聞かれ、昨日愛知県・名古屋は開花宣言した。

姉について、どのような支援・介護認定がなされるか気にかかっていたが、前年と同様な判定結果であった。

その旨をデェイケアー・センターのマネジャーに伝えると、『おめでとうございます』との返事が返ってきた。

”おめでとう”とは少し変だなと思った。 回復し支援・介護が必要なくなったと言うならば、「おめでとう」なら理解できるが・・。

センターの立場からいえば、これまで同様な介護が続けられると言うことだろうか?(どのように調査員と向き合うか、意見交換しているようだ)

どちらにしても、私の判定では1年前の今頃と比較して格段に、機能が回復してきておると認識出来るので有難いことだ。

昨年の同時期の日記を読み返すと、豊橋や春日井の各施設の見学やケアープランの相談に頻繁に出入りしていることとは大違い。

多分、デェイ・ケアーセンターに行き同年齢の方達とお会いし、歌を歌い、ゲームをしたりしていることが、テレビ相手の一人暮らしより刺激がなって良い方向に向かったと喜んでいる。

口数の少ない姉だが、『人の話し声が聞こえるだけで良い』と言っている。が、週に2回程度が良いとのこと、それ以上では疲れると言う。

↑豊橋・小さな生垣の新芽も吹き出していました。

↑春日井自宅は「シデコブシ」(25日の冒頭の写真)、こちらは「コブシ」

↑雨に濡れながらも、ヒイラギナンテンの甘い香りに送られて帰路に・・。

COLUMN 1−D 2449

平成26年3月25日・記

|

3月24日・最高気温20度越える

タクアン漬けが終了、さて次なるは・・。

|

3月24日

遠山帰りの車にガソリン補給。

このまま、部屋に戻るのは惜しい陽気、春の種蒔きをする。

長ナス、豊黒ナス、ピーマン、早生の節キューリ、地這えキューリ、シシトウそしてトマト。 トータル280鉢分。

糠漬け大根が本日の引き上げにより終了。 自分好みに漬け上がっておりこのまま放置し、昨年同様に糠床を腐らせるのが惜しいと考えた。

近くのスーパーに車を走らす。 タイミング良く特売をしていた。

キューリとナスを各8本購入する。

即、漬け込みをしました。 大根漬けの後釜ですが、果たしてどのように出来上がるのでしょうか。

糠が少し残っているので、追加してみようかと考えています。

3月25日

昨日ほどではないが朝から温かくなる予感がする。

2ヶ月に一度の定期診断に行く。 今朝は珍しく血圧が高かった。

コレステロールの値が高いと指摘されたが、お酒の量には思い当たるところが有るが、食事の内容、運動量を考えると理由が判らない。

医師にもう二カ月様子を見ましょうと、私から提案。

担当医も了承し、これまで同様な対応とする。

自宅の庭の本日の花

↑シデコブシが満開、散歩時の自然のコブシはまだ蕾かたし。

↑ヒヤシンス

↑水仙

↑福寿草・ 気温の低いお山の方では開花の便りですが、

自宅の庭の福寿草はご覧のように、葉がこんもりと茂っています。

COLUMN 1−D 2448

平成26年3月24日・記

|

3月22〜23日遠山藤原学校

〜遠山郷のゆらぎの中で、一期一会の「観光」楽しむ

ゆらぎから新しい人生、新しい社会が始まる

|

3月22日、農業体験はまだ霜降る遠山では春作業は早過ぎます。

遠山スタッフでジャガイモを2Kを埋め込みました。

↑3月23日の遠山・木沢では薄氷が張り、芝桜には霜が・・。

↑遠山・木沢の沢水に手を触れますと、ちぎれそうでした。

その後、3月23日喬木村の「曙月庵」にむかいお茶会

この茶室は1848年、旗本知久氏の十代が造営。

↑茶室としては稀な二階建の貴重な建造物↓

↑木づくりの雨戸を開け放ち、優雅な笛の音も・・。

↑小さなお庭ですが、春の陽光で温かでした。

この後、椋鳩十記念館を訪ねる。

腹ごなしも兼ねて,ふれ愛散策路を楽しむ

↑遠くの山波は南アルプス↓

↑いちご狩り

旧木沢小学校に返り、「一期一会リーダーシップ」の講演

↑今回も福岡県、青森県、埼玉県、静岡県等多彩なところからの参加者でした。

なを、旧木沢小学校に長い時間滞在した訳ではありませんが、相変わらず一般の訪問者が後を絶ちません。

高嶺猫校長の人気が衰えず。『何処にいるか』との要望に、『何処かの教室を見回っている事でしょう』とお答えするより方法が有りません。

が、良くしたもので、それなりに陽だまりの校庭に現れてくれます。

大雪の後遺症で校庭の隅には汚れたく雪交じりの砂が積もっています。

雪で倒れたテントも10人がかりで一気に立ち上がりました。

ゆらぎに満ちる遠山郷の春はそこまで来ていました。

COLUMN 1−D 2447

平成26年3月22日・記

|

シデコブシが咲き、庭が明るくなる

〜今年も白モクレンの咲く頃と成りました〜

|

↑数日前までは粗末な鉢に投げ込まれていたショウジョウバカマ。

山間の日影にも咲くこの花、気をつけてみるとしぶとくこの時期に咲く。

↑一方、華やかに咲き、花弁を撒き散らして一気に終わるシデコブシ。

今年は花芽がヒヨドリの餌とならず、綺麗な花弁と成ってお目見えしました。

毎年、私が推奨・紹介している高蔵寺ニュータウン内で一番美しいと思っています、東高森台小学校・校門前・角地の白モクレンです。

後数日で、満開と成りましょう。 其の時また掲載します。

本日から遠山郷です。昨年12月1日以来です。 今年の2月に大雪が降り4カ月半ぶりのドライブです。

標高が高くなるとどのような春の息吹を感じさせてくれるのでしょうか。

COLUMN 1−D 2446

平成26年3月21日・記

|

3月21日 犬山農作業日記

〜ジャガイモの植え込み終了〜

|

雨上がり、気温も低く、その上風が強い一日となった。

明日からは遠山郷で、その後も切れ目なく予定が入っている。

本日を外すとタイミングを逸してしまうので早めに家を出た。

↑男爵3Kg、キタアカリ3Kg、でじま1Kgを植え込みました。

↑これは初めての試みで、福井市の三上貞子さんが考案した、ジャガイモの超小力栽培法とのこと。

相棒のSさんからの情報で種芋がかろうじて埋まる程度に浅く植えつけ(頂芽は下向き)、黒マルチを掛けたら、追い肥えも土寄せもしない。

収穫は拾うだけ、「土寄せの頃は田圃が忙しいから、このやり方は助かる」と言う声が多いと言う。

黒マルチで暗くするのでイモは地表面でもつくと言うことのようだ。

どのような結果になるか楽しみです。新しいことはすぐやりたくなる。

↑用意していた春まきの種を一気に蒔こうかと思いましたが、疲れてきたのと、昨年ボカシが土に馴染まないうちに種蒔きや苗の植え込みをして失敗していますので、次回に回すことにしました。

自宅の簡易温室が強風に吹き飛ばされそうです。

それでも、水菜↑とキャベツ↓が発芽していました。

COLUMN 1−D 2445

平成26年3月19日・記

|

ここに掲載する内容ではありませんが・・

〜エリトリア? 首都アスマラ?ご存知ですか?〜

|

知人のフェイスブックに≪エリトリア・首都アスマラにメートル級のヒョウが空から放り投げられた≫と紹介されていた。

私も2007年ピースボートで世界旅行をしなければ知ることのない国だった。

その時の記録が何処かに残っているだろうと、久しぶりにホームページを遡って探し当てました。 それが以下の日記です。

2007年3月28日と29日のエリトリアのところを掲載します。

長いですが、101日間の旅の中で3本の指に入る思い出の地です。

平成19年3月29 日(木) 記

”世界一周,101日船旅日記 31日目” 3月28日

〜エリトリア・マッサワ入り〜首都アスマラ観光〜

|

エリトリア・マッサワの朝は霧雨でした。

兎に角、、何もないことが最大の見所の観光資源で、後から思い出の場所となる上位にランクされるところと聞いています。 それは灼熱の暑さゆえではないかと言われています。

年間雨量20ミリの地・エリトリア・マッサワを霧雨で迎えたことは喜ばしいことではないかとも思っての入港です。 入港時も曇り空の様子です。

この分なら残念ながら灼熱の陽を体験できないのかと寂しい気持ちもありますが、体力的には喜ばしいことなのかとこの活字を入力しているのは、午前8時半(現地時間、日本時間午後の2時半です)

エリトリアについて紹介しましょう。

もともとはエジプト領の一部でエチオピア領の一部でもありました。 主な先住民はエチオピアのアムハラ族とは文化を異にするテイグレ族。

1869年 ヨーロッパとオリエントを結ぶスエズ運河が開通した。

イタリアがエチオピアに介入を始めた。 1882年にイタリアが植民地宣言をし、1885年に占領した。1889年、エチオピアはイタリアとウッチャリ条約を結び、エリトリアのこの地をイタリアの支配に委ねた。 イタリアはこの地を「エリトリア」と名づけた。

第2次世界大戦でイタリアが敗れると1952年にエチオピアが併合する。

しかし、解放勢力は独立運動を展開、1991年のエチオピアでの政変をキッカケに1993年5月24日に独立。 その後国連にも加盟した。

が、1998年にエチオピアとの国境紛争が勃発。 この戦争で約19000人のエリトリア人と10万人のエチオピア人(ともに兵士。市民含む)が死亡している。

紛争の直接的な火種は、エリトリアの通貨と港問題と言われる。

97年にエチオピア通貨ブルが廃止された。 新しいエリトリア独自の通貨であるナクファを導入これがエチオピアにとって面白くなかった。

エリトリアが独立したことによってエチオピアはマッサワとアッサブの二つの港を失った。外との窓口として取り戻したかったことが背景にあった。

今も、国境付近では6万人の人が不自由な生活を強いられている。

93年に独立した後、「他国からの援助に依存しない自分達の手による持続可能な国づくり」を目指した。 その強さの秘密は冷戦下での独立戦争であったが、米ソいずれの支援も受けないで戦った。

エチオピアを支配したのはソ連の支援を受ける軍事政権だったが、EPLF=エリトリア人民解放戦線は「反帝国主義」を掲げて孤立無援で戦い続けた。

民族、宗教も性別も越えて独立に向けて戦い、勝ちとった独立。

この国には9つの民族(部族)があるが、どの民族も優位性を主張することなく、キリスト教とイスラム教の宗教的争いは起こっていない。 「共存」「自立」の精神の国である。

エリトリア・マッサワのオプショナル・ツアーは11種の中から、なぜこのコースを選択したかと言いますと、新しい国づくりと再建のシンボルとなっているのが、人々の手で復旧が進められている機関車と聞いたからです。

港町マッサワから首都アスマラまでは、独立戦争前、長い線路で結ばれていた。 が戦争で機関車は運行中止、線路の鉄は武器に変えられたり、放置されたままとなり、腐食し、枕木は燃料にされ、荒れ果てた状態になっていた。

独立戦争後、復旧を目指し志願した作業員達。 海外からの援助の申し出もあったが、全て断わった。自分達の手で復興させた。誇りと勇気のシンボルでもある。

技術不足、携わる人も少なく、鉄道が庶民の足となるまでには道のりは長いが、ピースボートが来た時には、技術者が張り切って運転してくれるとのことです。

では、入港です。

わざと、写真を暗く仕上げているわけではありません。 曇り空であることにもよります。 誰かの「何もないと言っていたが、結構あるじゃん」と言う声が聞こえましたが、間違いなくコンテナヤードの荷物>は少ないです。

船上から目に入った建物は上記の二点のみです。 イタリア統治時代の香りが残るものがあるといわれていますが、街中ではどんな建物に出会えるのでしょうか。

午前9時から下船が始まりました。 観光客と言えばピースボートの入港以外はないに等しいと言う状況です。 観光産業と言う言葉すらないようです。 もちろん観光バスなどありません。 現地バスガイドというのもありません。

それでも、ご覧のように大歓迎です。

空港近くにも戦火の痕が残る建物がまだ残っています。

砲撃の痕が残る 飛べない飛行機 この建物も砲弾の痕

さて、マッサワから標高2450メートルの首都アスマラまでは、3つの気温の変化があります。 マッサワが一番熱く8月の最高気温が45度にもなり、アスマラは1度と言うことですから、44度の差があります。

エリトリアは60%が山です、マッサワ周辺は緑が少なく、標高が上がると緑が増えてきます。

マッサワ市内から20分位のところ 高度が上がると霧が出てきました。

マッサワまで3時間強、その間トイレ休憩はありません。 どうしてもの時は、道路の端に止めます。 ご婦人も待ったなしです。 その間に、お花を・・・

ダンデシル お猿も飛び出して グリー

一つ目の峠で一休み、と言ってもここにもトイレはありません。

マッサワを出発して半分のところです。 標高は1000メートルを越えました。

風が、空気が肌に気持よいです。

ここからは警察官の誘導です。 ウエルカムアスマラの看板

警察官の誘導と言っても、誘導の必要を全く感じません。 年に3度訪れる「ピースボート」は国賓並のようです。 エリトリアの総人口は450万位で、アスマラの人口は5~60万人位、訊ねる人によって返事は異なります。(くらいという表現が実体を示しています)

3時間半かかってアスマラ到着です。 まずは遅い昼食になりました。

エリトリア風のイタリアン料理です。

右の写真は雨が降り出して、ほとんどの方が、屋根のある部屋に逃げ込んでしまいました。 レストランのオーナーが『皆さんが来てくれたお陰で、雨が降りました」とお礼の言葉です。 雷も鳴りなした。

こんなに客が入ることはないのでしょう、男女それぞれ一つしかトイレがなく大変。

パンも美味しく、肉のような食感の魚は何か分からずじまい。

ここのレストランの味は合いました、またビールも今までで一番ピッタリでした。

雨の波紋 雨上がりに

エリトリアの宗教はイスラム教が半分、であとは、正教系コプト教とロー、マ・カトリック、プロテスタントが50%と言うことです。

正教系の中でも数少ないコプト教の寺院、

「ンダ・マリアム・コプト大聖堂に行きました。

聖堂の入り口の前で

アスマラ市内の何処にでも見かける「ジャカランダ」の花木です。 イタリアから入ってきた外来種のようです。 右の写真の石は叩いて時でも告げるのでしょうか?

グランドモスク

世界の何処に行っても同じですが、イスラム教徒でないとモスクの中に入ることが出来ません。

アスマラ中央市場です。

エリトリアのお札には農民が刷り込まれています。 農業生産をする方が一番偉いのだそうです。

生産物は自給できずに隣国スーダンからの輸入が多いです。

一見立派な建物です。イタリア時代? お馬さんが運んできたのでしょう

と言うものの首都アスマラの中心地ですので、黄色いタクシーも走っています。

香辛料もそれほど多いとは思いませんでした。 青果物も青物・葉物は少なく、肉・野菜はサッパリ見かけませんでした。

この国の方は大人は勿論のこと、子供もカメラを向けると顔を隠します。 中には撮ってくれと言うポーズの人もいますが、それは稀です。

上記の少女も私がカメラに取り込んである写真を見せた後、ヤット一枚OKが出ました。

メデンベル市場に行きました。

イタリアが統治時代、エリトリア人を追いやった下町です。

ここに移り住んだ人たちが何か始めようとしたことが始まりです。

この市場を取り囲んでいるレンガ作りの壁は、中の様子を全く伝えていません。

足を一歩踏み越しますと、ひん曲がったブリキの板を叩き伸ばす、、缶カラの底をぶち抜く音、トタン板を切り抜く、ドラム缶を切断している音、溶接をしている人もいます。

何でも作ってしまうと思えました。 手先が器用です。

自動車の錆付いた部品は全部財産です。 パソコンを分解したものもあります。

アスマラ大聖堂 アールデコの建物です。

1923年に建設、当時はイタリア人の教会でしたが、今では全ての方に解放されている。 丁度、この聖堂内に併設されている小学生の帰宅時間に出くわしました。

お祖父さん、お祖母さん、お母さん、あるいは兄弟が迎えに来ました。

大聖堂前がアスマラで一番の大通りと思います。↓

戦車の墓場

独立戦争当時に破壊された戦車や軍用車、中には大砲もあるのでしょうか。

目測で8~10万坪の今は鉄くずが積上げられています。

エリトリアは海外からの援助なして国の復興をすると決めましたので、これらの鉄くずを溶解する技術も導入されていませんので、今もってこのような状態なのでしょう。

ここに限らず、翌日のアスマラとマッサワを結ぶ鉄道の脇にも多分軍用車であったろうと思われるものを数台目にしました。

錆付いた軍用車の前を、牛追いの少年が通り過ぎました。

そして、道一つ隔てた道路の反対側には、戦後貿易商で一旗上げた方、あるいは戦争前にエリトリアを後にして欧米に移住した人たちが、お金を貯めて故郷に錦を飾ったのでしょう、豪邸が建ち並んでいました。

エピオピアからの独立を果たして14年。 戦前の名残と戦後の姿を対照的に見せてくれています。 なお、この戦車の墓は政府が管理しているようです。

と言って、何処にもそれらしい人影はないのですが、近くの年寄り住民が見回っているようです。 私がカメラを片手に鉄くずの山に近づくと、中に入っても良い許可書を政府から貰っているかとの質問を受けました。

ホテル・チェックイン、そして「エリトリアの郷土料理”インジャラ”へ

五つ星のマークのホテルと聞いておりました。 が「エリトリアの五つ星です」からと言われましたので、余り期待しておりませんでしたが、予測に反してシッカリとした五つ星級のホテルでした。 コンチネンタル・ホテルの看板を掲げているのですから、イイカゲンなことは出来ないでしょう。

久しぶりにタブに並々と湯を入れて、疲れを取りました。

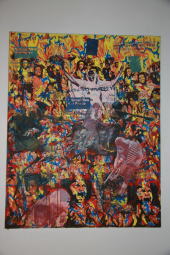

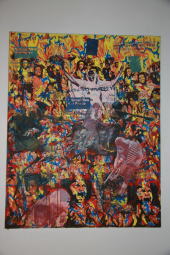

ホテル内の絵画は、自立心旺盛な・若い国を感じさせるものがほとんどです。

働く農民・青年が主役と言うことでしょうか

181番目の国と書かれていました。

翌朝のホテルの周りには、日本で見かける花ばかりでした。

夕食の「インジャラ」の見本品の撮影を見逃してしまいました。 言葉で表現するのは大変難しいのですが、小麦粉とそば粉を混ぜたグレーのクレープのようなプレートにイロイロな具を乗せて、巻き込んで一緒に食べます。 皆さんホークを貰って食べておりましたが、私は正式マナーに基づき、右手で頂きました。

クレープの味付けに酸味があり、これが好き嫌いを決めるようです。 その点、酒飲みは何でもOKと強みです。

その前に、私達が到着すると伝統音楽でお出迎えでした。

食事の後は、エリトリアのお手前です。 コーヒー豆を炒ります。 香道にも通じるのでしょうか、よき香りです。 一杯一杯注いでくれます。 本当に濃いコーヒーだそうです。

コーヒー飲みでない私は、腹を壊すといけないと香りだけを楽しみました。

|

平成19年3月30日(金) 記

”世界一周,101日船旅日記 32日目” 3月29日

〜アスマラから機関車に乗って〜

|

エリトリア・マッサワに帰船しなければなりません。 モーニングコールは5時半です。

6時半にはホテルを出て、アスマラの駅に向かいました。 駅と言っても何もありません。 かってはマッサワとアスマラ間で物資を運んでいましたが、戦争後、線路が復活した後も、庶民の足として活用されていない状況です。

ピースボートが立ち寄るときに特別に走らせてくれているようです。

よって、点検は慎重です ボイラーの燃料は石炭です

汽笛を誇らしげに大きく2度、しかも長々と鳴り響かせてくれました。出発です。

二両の客室にはガイドさんを含めて60人。お天気は良く約2500メートルの高地ですので風も爽やかです。 ↑窓を引き上げて撮影しました

出発後、興奮して周りの風景に見とれたり、撮影していますと機関車が止まり、その後少しばかりあともどりします。 どこか調子が悪そうです。直ぐに再出発しましたが・・・。

小さな山を越えると景色がガラリと変わりました。

その山肌や谷底に家々が張り付くように建てられています。

厳しい生活をしていることが容易に想像できます。 山羊を飼っています。

少年が手を振ってくれました

突如、立派な建物が視界に入ってきました。↓

山の上の教会のようです。

同じような光景が続き車内も退屈してきました。外の風景よりも雑談が始まりました。

時速20〜30Kmで車両を軋ませながら、ガタゴトとトンネルを抜け、橋を渡ってゆきます。 線路の横にこんなものを発見しました。

↑戦争時の軍用車でしょうか ↑こちらは上から落ちてきたか?

と言いますのも、概ね線路に沿って道路があります。 道路があって線路だったのでしょうか? 赤の乗用車は塗装がまだ剥げていませんから、転落したものでしょうか?

山の感じが少し変化してきました。

アスマラ駅を出発して約1時間半、エリトリアの国旗がハタメイテイマス。

終着駅に近づきました。 線路はまだまだ続くのですか。

バスの方が(と言っても20人乗り)早いからです。

山の中で見かけていた建物より立派です お出迎え、線路の側で

機関車の前後が入れ替えられました。

↑廃車のまま捨てられています

以上アスマラからの「自由と勇気の象徴=機関車」の旅でした。

「ヤカン イレ」と覚えると良いと教えられた。「サンキュー」の意味で終わります。。

|

COLUMN 1−D 2444

平成26年3月19日・記

|

3月19日 犬山農作業日記

〜待望の複合発酵ボカシの散布スタート〜

|

AM8時過ぎには犬山・畑の到着しようと豊橋を出発。

豊田IC付近で車4台の事故により、久しぶりに渋滞にまきこまれる。

到着はAM10時前と成る。

↑3月18日にKさんが乾燥の為に生ボカシを拡げていただいている。

何と表現したら良いか、熟成された発酵堆肥の甘く・心休まる香り。

↑もちろん、温度は外気温と同じと成っている。

完全には乾燥していないだろうからと、乾燥中の上っ面をすくい取る。

↑一畝は植え込んでみようと、男爵を1KGの用意。

↑左の畝に埋め込み。右隣の畝は3月16日に男爵2Kgの畝。

そこには、種芋の間に置き肥えとしました。

他の7Kgの種芋の植え込み予定畝に、ボカシを散布する。

本日は天日干しとし、明日は雨模様ですので、21日に和え、植え込む。

其の他、絹さやエンドウ、スナックエンドウ、実獲りエンドウ、ネギ、エシャロットの成長を始めている畝にボカシ散布。

超早生の玉ねぎと一番早く成長してきた沖縄ニンニクにのみ、軽くボカシを散布してみました。

春の葉モノ、大根、小カブ、春菊等を予定している畝にもボカシ散布と思いましたが、本日は4月中旬〜下旬の気温?

喉か湧き、腹が減りましたので、終了。

それにしても待ち望んでいたボカシが出来上がり、香りを確認し、畝に散布すると春の陽気のようにウキウキです。

COLUMN 1−D 2443

平成26年3月17日・記

|

長男の息子・ 初宮参り

〜着せ替え人形?、ジジババ・両親??〜

|

20年前、息子たちが卒業し就職した時に、解放感に浸ったものです。

息子たちの結婚は遅く、次男に続き長男にやっと息子が誕生しました。

20年前とはまた違った安堵感を感じています。

昨日が其の初宮参りということで、名古屋に出掛けてきました。

↑記念撮影の衣装のコーナーです。

撮影禁止と表示されており、この一枚のみです。

息子たちの誕生時にはなかった写真館です。写真館と言わず「写真城」とありました。

駐車場が8台併設され、店内は200坪ほどで、撮影スタジオが2カ所あり、着替え室、写真選びのコーナー等明るく・華やかな店内です。

七五三の頃が一番込み合い、続いて入園・入学の今頃、そして宮参りや初節句の頃が繁忙期のようです。

この日は平日なのに予約でいっぱいの様でした。 赤ちゃんがぐずり撮影できず、時間をずらす羽目になり、夕刻の変更となったようです。

↑天白区・塩竃神社の鳥居

宮城県の塩釜(塩竃)がなぜ名古屋にと疑問思い調べると、名古屋市内には同じ呼び名の「しおがま」が二つあった。

中川区の塩竃神社は天保6年(1835年)名古屋城築城の折り、奥州の武将岩田藤忠公が、工事安全・無病息災を祈願して奥州一之宮鹽竈神社の御分霊を尾張の国に迎えた。城完成後、中川区・西日置に遷座。

↑天白区・塩竃神社の本殿入り口

こちらの神社は愛知県天白村の豪農・山田善兵衛によって弘化年間(1844〜1848年)、同じく塩釜市に鎮座する鹽竈神社の分霊を奉祀したのが始まりと言われています。

其の事よりも私が驚いたのは、40年、50年前は確か猪が出没していたと言われていた名東区や天白区の戸建て、マンションの林立です。

車で天白区に入り「この何処に神社があるか」と訝るような街並みです。

右折して細い単線の道を進む、”止まれ”の表示が次つぎ、すると小さな緑の小山が見え、坂を登るとそこが神社でした。

繁盛している神社であることは一目見て分かりました。

小高い山の中腹にある神社、更にその神社から急斜面に積み上げられコンクリートで固めた土台の上にもマンションです。

崩れる心配はないでしょうが、塩竃神社のご神体もさぞ、驚かれているのではないかと想像しました。

ジジババに見守られ、両親に抱かれている子らの平穏を祈ります。

COLUMN 1−D 2442

平成26年3月16日・記

|

3月16日 犬山・農作業日記

〜ジャガイモの植え込み始める〜

|

↑複合発酵堆肥の熟成温度が一向に下がりません。本日も52度。

まだ蝶は見かけていませんし、葉を食べる虫も見当たりません。

私が畑に近づくと一斉に小鳥たちが飛び立ちました。

↑小鳥たちも食べるものがなく。 ブロッコリーの葉を食していたのです。

それにしても人間様が頂く実の部分は残してくれています。

↑白菜も同様に葉の部分を啄んでいます。

↑白菜の若芽が顔を出しています。 この花も食べられていません。

さて、ボカシの出来上がりを待ち散布して、土に馴染んだところでジャガイモの植え込みしようと思っていましたが、 時間切れです。

男爵6Kg、キタアカリ3Kg、でじま1Kg、トータル10Kgです。

兎に角、この2年間春、秋を通じて満足のゆく結果が出ておりません。

種芋と同等とまでは言いませんが、2〜3倍になるのがやっとです。

慣行農法の時は種芋の8〜10倍は収獲していたと記憶しています。

確かな記憶ではないが、草(雑草)の種類が変化してきたように見えます。

収獲物のことばかりではなく、もう少し注意して草の観察もしなければと・。

先週に続いてエナジー水の散布をしました。

COLUMN 1−D 2441

平成26年3月16日・記 |

高蔵寺ニュータウンの衰退 「活性化」か『再生」か

驚異の空き家戸数とその影響

|

|

このコラム 1ーD NO2341で取り上げました市民活動・調査結果の報告会と討論会に出席してきました。

↑出席者はこの写真で殆どとらえております。

高蔵寺ニュータウンの開所から40数年を経過しており、団地ごとの状況の数字で示され、改めて問題の実態を認識しました。

UR賃貸住宅の空き家率が35%にもなっている団地が有ります。

5階建ての高層階は殆ど使われていない状況です。

水道水は一度上層階に上がり、そこから下に降りるので、水道管が赤さび、一層入居者が居なくなります。

現在45000人の人口を抱えるニュータウンですが、限界集落と言われる遠山郷の課題とレベルは異なりますが同じ課題もあります。

人口の減少、労働人口の減少、少子高齢化等ですが、これは日本全体に言える課題でもあります。

遠山郷の人々は20年前以上から高蔵寺以上の過酷な事実を前にして活動をされています。

この会に参加した方々は意識の高い方の集まりとは考えられますが、一番の課題は時代が変化したのに、相変わらず行政や政治に依存しする人頼り精神と感じました。

とは言え、今回の主催者であるNPO法人 チームK・O・Zを立ち上げた方々がいます。そこにどれだけの意識ある人々が参加し・行動を起こして行くことかと強く感じました。

私自身も許される時間配分を考えて入会の申し込みをしました。

|

前のページはこちらからどうぞ

|