| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||

明け方まで雨が残りましたが、時間の経過とともに午前中には止む。 畑に植え込んだばかりの苗たちもこれで元気回復しましょう。 スッキリとした青空ではありませんが、紫の藤が香りだしました。  ↑藤棚の下の白いシートは簡易温室です。 藤の花が咲き、この後葉が成長しはじめると生い茂り、日光の恩恵が受けられません。  トウモロコシ、枝豆、土這キューリ、節成りキューリ、ゴーヤ、ナス、トマト等で温室内は満員です。 外に用意してあるトンネル内に移動する時と成りました。  ↑通学路沿いから眺めると、桜草、芝桜、そして藤棚です。 今年は昨年の乾燥で枯れてしまったのかライラック(リラの花)がない。  ↑代わりに、近くの枝垂れ藤を掲載します。  書斎から眺める向かいの春日3山は黄緑色が多くなってきました。 少し霞んでいます。 そう言えば、昨日収獲してきましたエシャロットを赤味噌を付けていただくと届いたばかりの日本酒とピッタリでした。 なお、エシャロットとエシャレットの違いを何回かインターネットで調べました。 エシャレットはラッキョウの若採りで、エシャロットはフランス、イタリア等の料理の香料野菜の役割と理解しました。 血液がサラサラになる効用が有る野菜と勉強し、また食感からもそのように感じました。

4月16日、豊橋からの帰り直行で犬山へ  ↑田圃用の稲藁ボカシは54・8度と順調な温度測定。 (4月17日は55・0度であった)  ↑金町カブ、春大根↓の間引きをする  ↑春大根   ↑植え込んだばかりの水菜 ↑キャベツ 枯れずに待っていてくれた。 散水すると一気に吸い込み地表はなかなか 濡れた状況にならず。 4月16日PM7時から、たまり場の会合で名古屋、17日は木曜日で作業予定日ですが、お休みしたい気分。 が、天気予報を見ると今週の日曜日4月20日は雨模様。 本日水遣りは済ませたので、当面の事はOKだが・・・。 4月17日、畑2号地に向かう 畑2号地はお借りして3年目になりますが、初年度目に抜かるんで耕運機が動かなくなってしまった畑です。 その後、水抜きの工事をするやら、稲藁を敷く、竹チップを敷き詰める、檜バーク堆肥を施肥するやらしましたが、最初の出会いが悪く脚が遠のいてしまいます。 相棒のSさんがここでそれなりの成果が出れば評価されると諦めません。 昨年はメークイーンを植え込みましたが、散々な出来栄えでした。 昨年末、お返ししようかと話が出ましたが、もう一度挑戦しましょうと言うことになり、今年は枝豆(大豆)を予定していました。 既に1号地、3号地は苗を植え終えたり、種まきが終了し、畝の整地が終わり予定作物もほぼ決まっています。 そこで本日残った2号地を耕運し、複合発ボカシを散布して畝の整備をする事としました。  ↑昨年、ジャガイモを植えた畝がなんとか残っていますので、管理機で軽く耕転して、備中鍬で整備しました。 相変わらず石はゴロゴロですが、鍬を入れるとこれまでよりはヨサゲな感触の土の色つやです。 これなら枝豆(大豆)でなくとも良いのではないかと感じました。 自宅での育苗が今のところ順調に育っていますので、2号地ににも植え込んでみようかと考えています。 が、この地の難点は水です。 田植え時期になればOKですが、それまでは運ばなくてはなりません。(5月中・下旬通水?) 石の上にも3年と言いますが、2号地の3年目はどのように展開されてゆくのでしょうか。

本日も朝から晴天です。乾燥が気になります。 何処かで頂いてきたのか、自宅の小梅を漬け込んだのか全く記憶にありません。↓  朝の掃除の度に、漬け込みした瓶を移動して、其の手間が気になっていながら数年経過しました。 夏になって日干しをするのが常道のようですが、陽射しも強くなりましたから一昨日から天日干しにしました。 口にはしていませんが、香りだけで辛く・酸っぱそうです。 本日の花   ↑シャクヤクです。 牡丹同様に雨に降られるとオジャンです。 「立てばシャクヤク、座ればボタン、歩く姿はユリの花」  ↑二度目の登場です。コゴメ桜が満開、真上から撮影。  ↑ハナズオウと赤芽の葉が競演しています。 相方は昨日から実家高山の春の祭りに行っております。 テレビ報道を見ながら今年の祭りはまだ桜が咲いていないと言っていました。 絢爛豪華な祭り屋台と桜が重なりますと確かに最高の舞台と成ります。 豊橋からの帰り犬山に直行し水遣りをしました。 カラカラですから吸い込まれてゆきました。 水菜もキャベツの苗も生き延びていまして、ヤレヤです。

↑これは何でしょうか? 今から約1500年ほど前に、春日井市・東山町の下原小窯跡群(埴輪を焼いた窯あと)で大きな埴輪がたくさん作られていた。 ここで作られた埴輪は国指定史跡味美二子山古墳などに運ばれて、古墳のまわりに並べられた。 二つの遺跡の間に、生地川・ハ田川が流れ、埴輪はこの河川の水運を利用して運ばれた。 其の川沿いに「ふれあい緑道」が整備され、この緑道に市民が制作した「ハニワ」を並べて、古代のロマンを再現している。 (古墳から出土した物を埴輪、復元したものを「ハニワ」と表記している) と言う事です。上記のハニワは春日井都市緑化植物園の事務所棟の前に展示されていたのですが、気付きませんでした。 頭のところの「モッコク」は髪の毛の代わりとなって面白いとパチリ。 本日の花  ↑梅雨のころになりますと赤い実?黄色い実?と成るグミの花です。 昭和20年代、北設楽郡・豊根村の自宅の裏にグミの木が有りました。 真っ赤に熟しても渋いのですが、食べるものがほとんどなかった当時としては、おやつ代わりの果実でした。 今思い出しても唾がジワーと口に広がります。 春日井植物園に有りますので、熟した頃に試してみたいと思います。   ↑自宅では八重と一重の山吹が咲き始めました。 春の雨が降ると「七重八重、花咲けども 山吹の ミノ一つだに 無きぞかなしき』の短歌を思い出します。 家の軒下の黒竹藪の下で明るく咲いているのが慎ましく好きです。

↑定点観測地点の「辻の桜」も葉桜と成りました。  ↑我が家の庭の「ウワミズ桜」です。 瑞浪の百姓学校に行っていた頃、世界の新種・珍種の花木の種を採取されて居られる、その道では知られて居られる方から頂いたものです。 7〜8年前に定植し、昨年から花を付けるようになりました。  ↑ウワミズ桜をアップ  ↑葉を見れば確かに、他の桜と同様な姿をしています。  ↑毎年登場します、ジャスミンです。2階の網戸を乗り越えます。↓  ↑部屋の中と言わず、辺り一面に妖艶な香りを漂わせます。

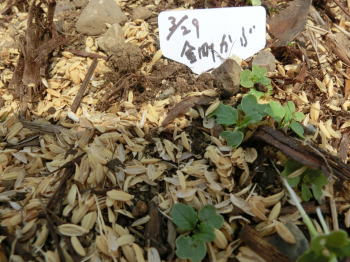

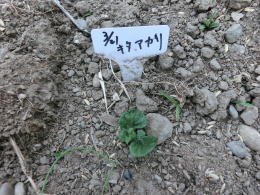

本日は朝から曇り空。日中の最高気温も19度くらいまでのようだ。 畑3号地  ↑4月10日に作業しました・田圃用の稲藁堆肥づくりの写真 上記のようにカバーも掛けずオープンなのに温度は54度あります。  ↑キャベツ(味王とシャリオ)の定植をしました。95鉢 昨年は収獲出来るかどうかも判らず、思い切って資材を調達しました。 春・夏は散々な収穫で悔しいやら・悲しいやらでした。 この春もどのような結果になるか予測はつきませんが、資材の調達に気をもむことはありません。 その分だけでも気が楽です。   ↑左は3月16日に植え込みました男爵芋、現在発芽は50%確認できる。 右は3月21日に植え込みましたキタアカリ、発芽は15%程です。  ↑3月21日に植え込みました男爵芋です。相棒が情報を持ち込みました「超小力栽培法の畝です。マルチシート掛けです。 本日で発芽率80%です。3月16日に植え込んだ男爵芋より成長が早い。 やはり黒マルチシートによる地温が高いためでしょうか。 どのようなに収獲までに至るか興味あります。旨くいけば来年も・・。  ↑成長が一番遅かった白花絹さやエンドウの花が一気にきました。 それにしても、3月29日種まきした春菊、小カブ、春大根、小松菜等の成長が遅い。このところ雨がない事にもよるのだろうか。週2度は確実だが・ かつて、自分の子供を育てる時に、こんなにも色々と気をもんだことの記憶がない。 手元にいない孫よりはこちらの方が気になる。 本日、エナジー水散布。 連日の好天と乾燥で吸い込まれるように染み込んでゆきました。 畑1号地 昨年の春・夏、唯一自己判定で及第点であったトウモロコシの畑。 本日は10日に複合発酵ボカシを散布したした畝の鋤込みしました。 7畝を全てトウモロコシと計画していたが、自宅での苗作りが今のところ順調で、畑3号地にユトリがなくなって来ました。 一部夏野菜を変更して、1号地に持ってこようかと考えていますが、1号地の横を流れる用水路の水が何時から始まるのか調べて決めようと思っています。

朝方の気温が低いが、時間経過とともに連日の好天気。 庭の草抜きで這いずりまわっている相方、夏場までは持続可。  ↑コゴメ桜が満開となった。  ↑1・5坪の庭のエンドウの花も咲きました。  ↑3月2日に種蒔きした味王キャベツの苗、明日は定植です。

田圃用の稲藁堆肥の製造をしました。   ↑有効発酵微生物 バイムフード ↑発酵鶏糞   ↑菜種油粕 ↑米ぬか  以上にEMBC(複合発酵液)、籾殻、エナジー水を混ぜて撹拌します。  ↑一方、刻んだ稲藁にエナジー水散布し 稲藁をブルーシートに拡げます。そこに撹拌した微生物・栄養群を交互に重ねて、水分を適量加えます。。 今回は其の作業を6回、6段に積み上げました。 其の写真撮り忘れ・次回に紹介します。 畑作業 一方、3号畑では3月16日に男爵種芋を植え込みましたが、一部発芽を確認しました。 3月21日の植え込みは発芽なし、6日間のことで違います。 夏大根と五画オクラの種蒔きをしました。 自宅から持参のサラダ水菜の定植をしました。 ミョウガの発芽はまだですが、畝の草刈をしました。 COLUMN 1−D 2461 平成26年4月9日・記 |

||||||||||||||||||

中部大学・初講義日

|

||||||||||||||||||

↑学食堂のガラス窓には「入学おめでとう」と有ります。  ↑昨年までは見かけなかった「クレープ」の出張販売。  ↑教科書の臨時販売場所、新入生が並んでいます。  ↑各クラブの新入生募集のポスター  ↑欅も芽吹きだし、芝生広場も薄緑と成りました。 私の受講科目は「中国経済論」です。 羅立新教授と有りましたので、てっきり男性の教授と思っていましたが、女性教授でした。 中国と日本の関係では1000年以上の歴史が有り、近代にはいって100年の関係だけでなく、また両国関係のみならず世界経済の中の位置付け からも客観的に認識しましょうと口火が切られました。 1989年以降の中国の「改革開放政策」が日本及び世界に影響を及ぼしている中国について、日本のマスメディアからの報道、価値観(時には感情論も含め)からの情報でない、中国人教師の客観的にと言う教授の初日の講義は今後に期待できました。 一方的な講義ではなく、予習、質疑、応答、議論、小論文、スピーチ発表と多岐にわたる講義内容と成りそうです。 手抜きのない講義内容と成りそうです。 |

||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |