|

|

||

| NO.320 平成17年7月25日 記 |

今年もイノシシ君の登場です

|

| 私は23日に別な予定がありましたので、23日夕方からの参加でした。 集荷物の整理場にジャガイモが積み上げられていました。 1ヶ月前に掘った時も充分成長していましたので、更にそれより大きくなっていると感じましたが、”男爵”と”メークイ−ン”の内、同じ畑で隣同士の男爵が半分ほどイノシシ君の被害にあっていました。 大きく成長したものを食い散れしていたそうです。 残っていた物は小粒のモノとのことです。 メークイーンより男爵のほうが美味しいのでしょうか。 別の畑のモノもやられていたそうです。 トウモロコシはハクビジンによる被害と言っておりましたが、食べられるのが悔しいと早めにもぎ取ってきました。 24日の昼食に頂きました。 充分な実りの物は美味しいのですが、やはり未熟な実の物はいただけません。   手前が男爵、奥がメークイーン ネットを張りました。 翌24日は田のヒエ抜きが優先課題でした。 私は初めての経験です。今までどなたかが実行して頂いていたのでしょう。 簡単と思っておりましたらこれがなかなか難しいのです。 というものも、稲とヒエの区別がつきにくいのです。 葉の真ん中にスーと筋が付いているものがヒエといわれるのですが素人には区別が直ぐには出来ません。 多分稲を大分抜いたのではないでしょうか。 そして、ヒエがまだ残っている事でしょう。 あと、3〜4週間もすれば穂が出てきますのでその時が楽しみです。 花畑は今年も草畑に成ってきました。 最後のと言うよりは今年初めてと言っていい収穫となりました。      この他にもグラジアラス、ダリヤと少々の夏菊がありましたが、写真撮影する前にお持ち帰りの新聞紙に包まれてしまいました。 昨年のナスの出来は大豊作でしたが、今年のナスの出来は良くありません。 野菜責任者の言うには「やはり田圃あるいは麦の後に植えつけるべきだった」と言っておりました。 いくら畑の場所を変更しても循環多毛作のほうが圧倒的に良いの事です。 その理由だけでは割り切れないところも見ておりますので、来年は更に注意して観察と作業をしてみたいと思いました。 23日に作業をしていなかったためか、それとも体調が良かったのか花曇の中着替えるほどに汗をかき、水分補給をしましたが、最後まで疲れを感じませんでした。 作業場の横にしろのハスの花が咲き、心穏やかにしてくれたためでしょうか?    |

| NO.319 平成17年7月22日 記 |

なごやウエルカムボランテイアで感じたこと |

| 7月21日は名古屋・金山総合駅で万博会場への交通手段および名古屋の観光案内のボランテイアでした。 後から知ったのですが、この日は今夏最高気温で名古屋で36.0度との事でした。 初めから冷房が効いて快適な環境であるなどとは思っていませんのでこんなものかと感じながら、カウンターでご案内でした。 近くにある冷房完備の名古屋観光案内所の責任者の方が2〜3回気を使いねぎらいの言葉と挨拶に来られました。 テレビかラジオで天気予報の報道を聞かれたのでしょう。 夏休みに入り往来のお客様が多くなるのではと思っておりましたが、学生が休みになったためでしょうか、普段の時より少なく感じました。 行き交う人の波をただ漫然と眺めているだけでは面白くもないので、何かテーマを持ってみようかと思いましたが、適当な事が思いつかずに時間だけが過ぎてゆきました。 海にでも行って来たのでしょうか、むき出しの肩や脛のあたりを真っ赤にした10代の集団が目に止まります。 白のパンタロン姿の方は総じてバランスの取れたプロポーションをしています。 時折、浴衣姿もあり目を楽しまさせてくれます。 背広にネクタイ、颯爽と歩いていれば背筋もピンとして頼もしく感じますが、額に汗滲ませて疲れた背広を小脇に抱えてうつむき加減に歩む格好はいただけません。 やはりポロセーターや丸首のカジュアルなスタイルの若者が(と言っても男性よりは女性)が金山駅を闊歩していると言う感じです。 男性は若いおじさんを含めて総じて暑さのためばかりとは思えませんムッツリと苦虫をかんだ顔つきの方がほとんどです。 カウンターにお立ち寄りいただく方々もニコニコ顔とはいえません。 孫がくるから其の前に資料を送ってやりたいとか、笹島のポケモン会場の案内はありますかと言って来られる方はユトリと笑顔がありましたが、働き盛りのお父さんが近づいてくる時の顔の表情は家族と万博に行ける嬉しさより、約束させられて仕方なく計画を立てると言う感じの方が多かったように。思われました。 「どのような資料をお探しですか?」と訊ねても、返事もなくご自分でパンフレットを一覧し、必要と思われるものをサアーと拾い上げて立ち去られました。 会社で他人様に頼らず自主判断と決断をされている厳しい環境の中での姿勢がこんなところにも出るのでしょうか。 ご家庭で、そして万博会場では家族仲良く楽しいひと時を過ごしてもらいたいものだと、同席のボランテイアの方に感想を語ると、「なるほど、加藤さんはそんな事を感じながら、見ながらいらっしゃっているのですか」と言われてしまいました。 午後7時5分前、早々と店じまいをして1本早く帰りの列車に乗りました。 お疲れご様子の帰りの電車ですが、私は冷えたビールが飲めると喉が鳴りました。 |

| NO.318 平成17年7月21日 記 |

デジカメ片手に大ちゃんが行く その17

|

| 7月17日は3連休の真ん中、なんと21万人の入場者でした。 12〜3万人の時でも今日は混んでいるな感じましたからさぞかしの事だったでしょう。 新聞の夕刊を見るとそれはそれはごった返している様子が伺われました。 私の第4回目の活動日は7月20日でした。 午前8時前にリニモ万博駅から眺めると北ゲート前の列が少なく感じました。 この日は小中学校の終了式ということもあったのでしょうか。 それにしては愛知警察の腕章を腕にした厳つい警官の数が目に付きました。 後から分かったのですがこの日は報道規制をした上での皇太子ご夫妻(万博の名誉総裁)が3箇所のパビリオンの視察に来られていたのでした。 巡回中に日本館前で数人のご婦人が近づいてこられ、小声で「何時に皇太子と雅子さんは来れれるのですか」と訊ねられました。 その後休憩室で情報交換をしていましたら、「今日はグリーン・ロードの規制があった」とか、「お忍びで皇太子ご夫妻が来られるよ」との話が聞かれ、事務所の方がお見えになっておられると情報を頂きました。 さて、本日は賑やかで華やかな表舞台ではなく、事務方といいましょうか切り詰めた予算で仕上がっている裏方の施設の一部を紹介しましょう。 しかし、ボランテイア中は一般のお客様の手洗い所の使用はもちろん、エスカレーター、エレベーターの使用は禁止、写真を撮影する事も出来ませんので、ほんとにチョット失礼して手短に撮影したものです。(なお、トイレ室は冷房なしです)   30分の食事休憩中です ボランテイア・リーダーの方たち 一箇所に留まってご案内する方、ゴミの分別の指導・手伝いをされる方、ベビカーの貸し出しをされる方、車椅子の貸し出し、キッズエコツアーをされる方、色々なボランテイアの業務があります。(他に有償の案内係の方もいます)が、黄色の制服の方々がボランテイアリーダーかボランテイアの方たちです。 一回りしてくると大体1時間です。 5〜10分の休憩を取ります。 狭いロッカールームで休憩される方もいます。 ロッカーは小さいので私のリュックは入りません。ロッカーの上におくことになります。  ロッカールームでも一休み   情報版 給水機 情報版には覚えきれないほどの情報が満載です。 しかもよく内容が変化します。 給水機には常に緑茶、麦茶、水があり、水分補給は怠りありません。 一度使った紙コップには名前を書いてその日一日使います。 休憩室から出てゆく通路にはこんな掲示がしてあります。  新聞紙上やテレビ・ラジオの報道にはほとんど万博のマイナス情報を見つけることが出来ません。 規制しているのでしょうか。 これだけの入場者があるのですから、キットどこかに落ち度はある事でしょうが、其のたびごとに最善の処置とその後の対策をしている事は確かのようです。 今のところ、この愛・地球博のボランテイアに応募した事は良かったと感じています。 今日・21日は午後から名古屋・金山総合駅での「なごやウエルカム」のボランテイアにゆきます。 昨日得てきた情報を含めて最新の情報を含めて案内をしてきたいと思っています。 |

| NO.317 平成17年7月18日 記 |

梅雨明け真じかの東高森山公園

|

| 今朝、掃除をしておりましたら時々キャッチボールの相手をするY君が「おはよう」と声を掛けてきました。 野球のユニホームを着ています。 「今日は練習日か?」と訊ねると試合があると言います。 近くの東高森山公園での試合だといいますので、開始時間を聞いて出掛ける事にしました。 同じニュータウン内の高森台チームと藤山台チームの練習試合のようです。 一昨日より梅雨明けを思わせる好天が続いています。 応援団のお母さん達はバケツに氷を入れて冷やしタオルをつくったり、ペットボトルを配ったりと汗ビッショリです。。 練習風景を見ているときには優劣はつきがたいと見ていました。 ただY君のチームの監督の指示の仕方、注意の出し方、言葉つきが少しトゲがあるというか、厳しすぎるのではないか、子供達があれでは萎縮してしまうのではないかと気になりました。 同時に試合開始の挨拶をしているとき背格好が大分異なる事にも気づきました。 案の定、試合が進むに従い予想通りの結果が現れだしました。 それと共に監督さんの声は練習の時よりさらに険しくなりました。 後ろに控えている少年達のお母さん達も声を潜めているようにも思えました。   そんな事を思いながらも監督はご自分の休日を返上し、手弁当で指導しておれれるのでしょうから、よほど野球が好きか、子供達の技術が上達してゆくのが楽しいか、外から見ているものには分からない何かがあるのでしょう。 少なくとも、現在ふつうの家庭であのような躾、指導の声は掛けられないことでしょう。 試合中も、試合後も更に続いた監督の指導・注意事項を真剣に聞いておりました。 間違いなくいえることはY君のグラブさばきは上達しておりますし、、キャッチボールの球の威力は日ごとに増しております。 6年生になったらもう相手が出来なくなりそうです。 こうして少年達は逞しく成長してゆくのでしょう。 今日は「海の日」です。 まだ海で泳いだ経験のなかった昭和20年代前半、豊根村を横切って流れる大入川(天竜川に注ぐ支流)の水は冷たかった。 唇が紫色に染めるまで水に浸かり、鳥肌になってブルブル震えながら冷えた身体を陽で熱せられた大きな岩に張り付け、暖をとったことを思い出しました。 又当時、濃いグリーンの葉の間から、スーと伸びた真っ赤なカンナの花が茅葺の農家の庭に咲いているのも思い出しました。 野球観戦の後、熱気が跳ね返ってくるアスファルトの道を避け、街路樹の影伝いに歩いて帰ってくるとき、空き地の一角に変種のカンナの花?を目にしました。 綺麗といえばキレイだが、単純に力強く咲いていたと記憶するあのカンナの真っ赤さを探してみたくなりました。  |

| NO.316 平成17年7月16日 記 |

サボっておりましたら、メールが来ました |

| サボると言う事もないですが、特に書く事もなくこのコラムを休んでいましたらメールを頂きました。 「なにしている?」と。 強いて弁解するならば、放送大学の試験が7月26〜27日に迫り勉強をしておりました。 と言ってもどうしても合格しなければならないというわけでもなく、ツイ横道にそれてしまいます。 同じ印刷教材ばかりを読んでいても面白くのなく、本棚から20年前に購入した「世界史読本」「世界歴史の読み方」はては「歴史街道〜興亡の歴史に学ぶ〜」などにまで及んで、初めとかけ離れたところに入り込んでおります。 さらに弁解すれば、歯磨きの時、時期遅れのヤマブキの咲いているのを窓越しに見かけてはいたのですが庭に行くのが億劫というか、蚊が直ぐに寄ってきますので行きたくないのです。 本日メールを頂いたのを期に、蚊よけスプレーをかけて庭に出ましたが、アッと言う間に左足に蚊が二匹です。 玄関に駆け戻り、さらにしっかりとスプレーをして其の上に蚊取り線香を焚いて撮影しました。 気持ちが逃げているので何時も増して、気に入った結果が出ませんでしたが、掲載する事にします。   一重のヤマブキ ムラサキシキブ ヤナブキは八重のものも1輪咲いておりましたがピンボケでした。 ムラサキシキブは花の部分は秋になると紫の実となります。 今年は例年の倍近く枝を伸ばし、花をつけていました。    カスミソウ ホウセンカ ケイト カスミソウは種から育てたものです。 300鉢以上をポットに移して百姓学校の花畑にも植えてありますので、きっと今頃は咲き誇っている事でしょう。 ホウセンカも種からです。 夏休み前の通学路に咲き始めました。 ケイトは購入してきたものです。   ノーゼンカツラ ブルーベリー なんと言ってもこの時期目につくのがノーゼンカツラです。 この付近では3軒に1軒の割で梅雨明け真じかを告げるように、周りをパーと明るくしております。 毎朝、落下した花びらを履き集めるシーンを見かけます。 ブルーベリーが色づいてきました。 最後はマツバボタンです。 この前マツバボタンの事を「日日草」と書いてしまったように思います。 訂正です。 ブラジル原産で渡来したのは1845年(弘化2年)とも、寛文年間(1661〜1673)ともいわれています。 炎天下に地を這うようにボタンを小形にしたように花を咲かせます。 別名のヒデリ草、ホロビン草、ツメキリ草はいずれもこの花の生活力の旺盛さを表します。 12センチほどになれば、爪先で茎を半分に切ってさし芽すれば簡単に増えるのですから。 多分これらの花の内大半はよそ様からに頂モノでしょう。      まだ、他の色のモノがありましたが、蚊の攻撃で退散しました。 なお、いつのまにか我が家の庭から夏の花、ムクゲとフヨウが消えてしまいました。 毎年切り詰めても切り詰めても、枝を伸ばしてきたのですが・・・ 会えるのが当たり前とおもっていたものが、ある時から姿を消す。 気付いたその時、その存在を知るのですね。 |

| NO.315 平成17年7月8日 記 |

「愛・地球博 なごやウエルカム・ボランテイア」

|

| 7月7日、七夕の日が私には第1回目となりました。 万博会場のことはかなり分かるつもりですが、名古屋の事となると自信がありません。 それに金山駅は「金山総合駅」として、JRと名鉄電車が一体となり開発がされた事は知っており、乗り継ぎで利用はしていますが降り立った事はないので予定時間の1時間前に到着して、周りを一周し、遅番の午後2時からでしたので、早番の方にどんな様子かお訊ねしてみました。 ホテルの場所をはじめ、よく訊ねられることをお聞きしてみましたが、簡単に分かるものではありませんでした。 4人一組のメンバーなので名古屋市内に在住の方もおられ、結構各自の得意な分野があり、終了する午後7時頃には大分金山駅周辺の事は分かってきました。 もちろん、2回の休憩時間の間に駅の周りを3周しましたが・・・・ 所々に記憶に残っているところもありましたが、なんと言っても北側の空き地に「ASUNAL=明日成る」という実にカジュアルな商店街ビルが新設された所は景観がスッカリ変わってしまいました。 と言うものの、バブル崩壊後の開発のためでしょうか、それとも名古屋気質の派手な投資は避ける堅実な姿勢の現れでしょうか、昔と比べると変化したと言うもので、びっくり仰天と言う激変ではないと感じました。 建物などのハードな変化ではなくそこに住む人や利用する方たちのこれからで活動、行動がこれからを創り出してゆくものでしょう。 さて、カウンターでのお尋ね事は万博会場へのアクセスのことが一番多かったです。 同時に、会場内のパビリオンの混雑状況でした。 このカウンターでは交通アクセスと名古屋の観光案内以外、自信の無い事はお答えしないようにとの指導が出ていましたが、ボランテアの一人はXXのアテンダントのボランテイアをされていますし、一人は何度も会場に足を運んでおられましたので、皆さん結構お答えになっておられました。 時間の経過と共に構内を横切ってゆく方の性別、年齢、職業(?)が変化してゆきます。 が、どの時間帯も元気がないというか、疲れたと言うか、諦めたと言うか、覇気のない歩き方・顔の表情に思えました。 年金生活者の方が一番お元気だと感じました。 「今日はセントレアで開催の盛田昭夫さんの写真展示会に行ってきた」。 「明日から孫が東京から来るので」と言って30分も語って行った方。 「39回目に行ってきたが、今日は何も無かった」などと時間つぶしもかねてのお相手もさせてもらいました。 気づきメモノートには色々なことが書き込まれていますが、開催当初よりは書き込みが少なくなっており、万博会場と同じように「ウエルカムカウンター」も落ち着いてきたようです。 が、イギリスでテロ事件です。 これまでのところ大きなトラブルもなくすごしてきた「愛・地球博」ですが、最後まで気を引き締めてゆきたいものです。 今までのところはまずまずの評判の内容と運営状況です。 ほんの少しですが関係しているものとして嬉しい限りです。 あと会場ボランテイアと名古屋ウエルカムで5回が残っています、これからが暑い盛りです、健康に注意して笑顔で対応したいものだと思っています。 |

| NO.314 平成17年7月6日 記 |

”七夕飾り”をしました |

7月5日梅雨の合間のうす曇です。 七夕飾りをしました。 午前中に輪飾りを作り4メートルの一番高いところからもたらしました。 午後学校から帰ってくる子供達を待つことにしました。 竹は黒の生竹です。 土に植えられたままの状態で活用しますので葉が萎れる事がなく シャンとしていて気持ちが良いです。 最初に現れたのが小学1年生の2人連れの男の子でした。 「何を書こうかな」と言っていましたので、「サッカーが上手になりますように」と書けばと言うと、「サッカーは上手だから良い」と言って、「もっとはやいたまがなげられますように」と書きました。 すると、前の家の2階から声がします。 来年、小学1年生となる夢見ちゃんです。 中学2年のお姉ちゃんと降りてきました。 お姉ちゃんは早々と何か書きました。 見ると「試験で50点以上が取れますように」と書いてあります、「100点ではないのか」と言うと、「いいの、50点で」と答えました。 夢ちゃんは皆が書いたのになかなか書きません。 そこで5年前に書いたものを持ってきて見せてあげました。 何を書いたのか分からないものが短冊イッパイになぞってありました。 去年書いたものをお姉ちゃんが真剣に読んでいます。 夢ちゃんもやっと書いたのですが、後ろ手で隠して読ましてくれませんでした。 男の子は脚立を出すと天辺まで登って吊るしていました。 お姉ちゃんの後から夢ちゃんもへっぴり腰で登って行きました。      5年前、Oさん家の方たちが書いた短冊です。 真ん中が夢見ちゃんが書いたものです。 昨日書いたものを今朝(7月6日)読みに行きましたら、昨夜からの雨で色落ちしてしまい読むことが出来ませんでした。 また、輪飾りも大半が落ちてしまっています。 もう一度 作り直そうかと思案中です。 明日は天の川がみえるでしょうか。 天の川の両岸にある牽牛星と織女星は相会出来るのでしょうか。 子らの願いを叶えるためにはやはり作り直ししなければと思っています。 |

| NO.313 平成17年7月5日 記 |

真夜中に目が覚めてしまいました

|

今、7月5日午前1時半です。 普段はこんな時間に起きている事も、また目を覚ます事もないのですが、やはり気になっていたのです。 何が? 「7月4日 NO312」の<意識波動医学研究会>の報告内容です。 先を急ぎすぎた、あるいは現代のあらゆる側面の行き詰まりを指摘したいための一文ななどと言い訳をしても済まされない内容になってしまったどころか、大いなる誤解をまねいてしまったのではと反省です。。 どうせ一介のオジサンの戯言ですから100%影響力などないので、気になったら消去してしまえばよいのですが、それでも幾人かの知人・友人の目に触れたことでしょうから、私自身の今後の反省のためにあえて残すことにしました。 あのままではやっと多くの方々の努力や実績によりここまで認知され、今後期待される「意識波動医学」の有効性や可能性の成果に対して疑問を持たれる方が出来てしまうのではと考え、申し訳ないことをしたと反省です。(何かの宗教ではないかと) またもう一つ、これからの時代はかってのように限られたリーダーや指導者の示す考え方、政策指針に従ってのみ組織運営が成されてゆくことなど不可能なところにきていると考えます。 其の構成員一人ひとりが意識を持って参画し、意見を出し合い目的・目標を設定し、創り上げてゆく時代であると考えますので、イイカゲンで無責任な発言は許されないと考えますので、其の面からもあの報告書は反省しなくてはならないと考えました。 さて、ではどのように書き換えるのか。 西洋医学・医療を否定するものではありません。 それどころか子供のころから今まで何度も命を救われ、其の恩恵にあずかっています。 今現在も納得してお世話になっております し、今後もご厄介になり続けることでしょう。 ただ、それのみが科学的・合理的で正しく・有効なもので、他の存在を認めないと言う考え方、施策に疑問を超えた憤りを感じています。 頑なに、保身に基づく言い逃れや利権を保持しようとする態度にです。 これは医学・医療の分野のみではありません。 それどころか他の分野は既にこの十数年の間に崩壊瓦解し消え去ったもの、あるいは今、再生途上もしくは新しいあり方を模索しているものなど様々です。 もっと劇的に激しく変化するのではないかと考えていた私の思いは今のところ間違っていたようです。 (が、捨てたわけではありません) 最後に残ったのが一般庶民にはなかなか口の出せない教育、医学・医療という最高権威が鎮座しているところとなったのではないでしょうか。 医学界はもっと門戸を広げ、何千年の歴史を持つ東洋医学・医療を初めとする人類の遺産や間違いなく成果を挙げている事柄にも目を向け、取り入れ、融合・統合して病に苦しむ患者に接するのみでなく、人々の健康増進・予防医学・医療の進化に貢献し、安心・安全・信頼の社会作りを目指して欲しいと願っています。 |

| NO.312 平成17年7月4日 記 |

こんな場所と講演会もあります

|

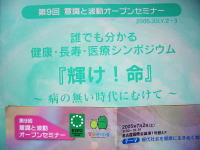

7月3日、日曜日、朝からの雨です。 午前10時ならば並ばなくてもゲートを通過できるかと思いましたが、さにあらず25分待ちでした。 予め決めていた本日の訪問地に足を向けました。 午後の2時から配布される「トヨタグループ館」の整理券のために、既に300人ほどの方がシートや椅子に座る、中には新聞紙を敷いて寝転んだりしておられました。 私のお目当ては東ゲートに向かう途中にあります「千年の森」です。  この森はNPO法人社叢(しゃそう)学会 愛・地球博出展実行委員会によるものです。 社叢とは神社の森、「神々の森」の事ですが、「神々の森」には鎮守の森をはじめとする社寺林、塚の木立、ウタキ(沖縄の聖域)などが含まれる。 社叢学会は、こうした「神々の森」について、関連する様々な研究分野の垣根を取り払って調査研究を進め、地域に密着した新しい学問の創造と社叢の保存・開発を目指して2005年5月26日に設立されたNPO法人と言うことだそうです。 さて、「千年の森」と言っても狭い空間です。 が、自然の地形をそのまま活用しており、これが万博会場の中なのかと思えます。 日に100人ほどしか訪れる人がいないそうです。    5畳程の大石 写真を撮ろうにも上記の3箇所で全部です。 が、パンフレットにこんな解説がしてありました。 『千年の森」と「天空鎮守の森」からのメッセージ 全ての人々は、古来、森に神聖な精霊の存在を感じ、森と共に叡智をはぐくんんできました。 1970年、大阪で開かれた日本国際博覧会は、人類の進歩と調和と言うテーマで科学技術の未来と節度を訴え、其の跡地は見事な森と公園に生まれ変わりました。 2005年、自然の叡智をテーマとする愛・地球博は、地球環境時代の人類の生き方、自然との共生のシステムを提示する大切な場です。 聖なる森の保存と再生に取り組む私たちは、ここ愛・地球博の一角に、鎮守の森に代表される聖なる森を、人類の夢と希望を託す未来への贈り物として出展する事になりました。 名付けて「千年の森」。 愛・地球広場の2本のタワー上にも、「千年の森」と対をなす「天空鎮守の森」を出展しています。 万博見学のひととき、どうぞ森の中でスロータイムをお楽しみください。』 早足に登り帰ってくれば5分のところでしょうが、2人のボランテイアの方と色々なお話をしていたら、30分以上になってしまいました。 今年から準備が始まった、平成25年、第62回新宮弐年遷宮の事についても学びました。 「弐年」とは「定まった年」を意味し、ここでは二十年ごとに定められた年を指す。 「遷宮」とは、新しいお宮をお造りして、大神様にお遷(うつ)りいただくこと。 大神様がお召しになるご装束神宝も新しく作り替える。 今から1300年前、天武天皇(673〜686)が定め、持統天皇(690〜697)の4年(690)に第1回弐年遷宮が行われた。 戦国時代は中断はあったが平成25年には62回の遷宮となる。 技術を伝承するためにも合理的な年数とされている。 弐年遷宮で用いられた御用材は伊勢神宮の神域や愛知・熱田神宮をはじめとする全国の神社で、再び活用される。 長い日本の歴史・文化・伝統がこうして受け継がれてきている事を改めて知り・感じ、なんとはなしに報道に接しているが、とても意味あることに思えました。 次には私も会員になっている「国際波動友の会」の研究所が他の団体と主催しているオープンセミナーに参加してきました。  「意識波動医学研究会は意識波動という糸口を通じ、人間の本源・本質を探究し、それにより本来の人間の生き方、健康観、医療観を広く一般のモノとすることを目的とする研究会です。」 と難しい事が書いてありましたが、これはヨーロッパから始まった大航海時代以降、産業革命を経過して文明は進歩発展した。 それはただ単にものの生産・流通・消費の革命に留まらず、社会全体のあらゆる側面(政治、経済、文化、教育、医学ETC)の価値観の変革も起した。 が、ここに至ってモアー&モアー、力の論理が支配する近代ヨーロッパ文明の歴史の行き詰まりは同時に医療のあり方をも問うということになった。 長い間、医学の面でも西洋医学が中心的な役割を果たしてきた.。 が、細分化された治療医学・技術はついに行き詰まりを見せるに至った。 医者や病院、あるいは医療行政をつかさどるものの立場からの発想ではこの事態を乗り越えることは難しくなったと言える。 患者の立場で言えば、どんな治療にせよ、薬にせよ痛みが止み、治れば良いのであって理屈や法律ではないのである。 時には加持・祈祷で治る事もある。 道端の雑草でも薬草として効き目があることもある。 心優しい一言やマサージで劇的変化も生む。 科学的・合理的という論では到底説明しきれないもので、有効な結果を生んでいる事柄が散見されるところか、随所に見られるようになって来ている現在、既存の法律や規則に縛られることなく全ての医療関係者は患者と言わず、人間をトータルで見直すところにきていると思う。 その場逃れの言い訳や責任回避のリーダー・仕組みの再生が求められている。 今回のセミナーで渥美和彦博士(日本統合医療学会理事長)のお話を聞き、やっと立ち遅れて、崩壊を待つより仕方がないのかと思っていた医学会にも変化の波が起こってきたようで嬉しかったが、頑強で保守的、秘密主義のこの学会のこと、どんな対応・進展をするのだろうか。   会場のロータリー館(窓越しに) 江本会長と渥美博士 アンデス館の展示が変わったと言うので立ち寄っての帰りのグローバル・ループでは皆が傘を差して歩いていると言うのにスラックスの裾どころか膝上まで、いやいや頭からずぶぬれになって歩いている4人組みを後ろから捉えました。  前に廻り何処から来たのと訊ねると瀬戸市内とのこと。 風邪引くぞ!と言うと傘重いものと言って屈託なく笑う。 「本日見かけた一番元気な人達。 小父さんのホームページに載せるから写真撮らせて」とパチリ。   「ホームページを見るから、名前教えて」と言われたて教える。 今日は月曜日学校でパソコンを開くのかなと朝から入力しましたが、昼過ぎになってしまった。 |

| NO.311 平成17年7月1日 記 |

ヤマモモの実が熟し、落ちていました。

|

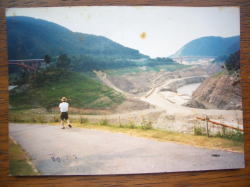

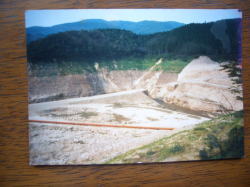

6月の雨は1994年以来の少雨とのこと、各地で水不足や給水制限の話が持ち上がっています。 ご他聞に洩れず当地方もカラカラ梅雨である。 下の写真は1994年8月、岐阜県恵那市の阿木川ダムの様子を見に行った時のものです。 キット同じような状況なのでしょう。   6月30日、その日の雨の状況によっては名古屋地方は観測史上始まって以来の少雨の6月かと報道されていましたが、朝からの雨でどうなったのでしょうか? 昼過ぎには雨も上がり、夕方には陽も差してきました。 4日ぶりに散歩に出掛けると思いがけない路上でヤマモモの実が沢山落ちていました。  それなら、少年自然の森ではもっとヤマモモは熟しているのではないかと向きを替えました。 案の定です。 石を拾い上げて投げ上げるとポトポトと熟した実が落ちてきました。 一つ摘まんで食べると記憶が戻ってきます。 今度は木によじ登って、さらに熟した実を数粒口にし、もっと甘かったのではないかと思ったのですが・・・   夜、床に着くとヤマモモが横切り、ヤマモモ酒を作ってみたらどうかと思う間もなく眠りに入っておりました。 7月1日目覚めと共にマクラもとのメモ用紙にこんな事を書き付けました。 『門から玄関まで、玉砂利の道を30メートル両側には何時も小花が咲いていた。 サザンカの生垣で囲まれた大きな屋敷の中には樹齢数十年以上をゆうに越す、種々の花木がドッカリと根付いていた。 飛び石伝いに離れの茶室に向かうと、まるで真っ赤な人の血がぶちまけられようで、怖いほどに大粒なヤマモモの実が熟し落ちていた。 この屋敷には片道5Km、雨も日も風の日も当時としては珍しい電動付きの自転車で豊橋市内の高校に通学するT枝さんとそのお母様が住まわれていた。 時折、T枝さんの祖父が名古屋から帰ってきておられたが、ほとんど2人住まいであった。 と言うのもT枝さんのお父さんは海軍の将校さんで昭和20年(?)、戦死されていたのです。 お母様は多分30代前半であったと思います、綺麗な品の良い方でした。 T枝さんも背が高く美人で、明るくハキハキとした娘さんでした。 ここは私の父の在所でもあるので、昭和20年7月上旬、終戦真じかな頃、ここを通過して新城に向かい、それから北上して北設楽群豊根村に逃げ込んだのでしょうが私の記憶には残っていません。 昭和29年豊根村黒川小学校を卒業と同時に豊橋の中学に入学しました。 今、微かに思い出すのですが、一度父の乗る自転車の荷台に乗ってこのお屋敷を訪ねたことがあります。 ある日、父が「萩平(今は豊橋市です)にはもう一人で行けるだろう。 行って叔母さんの肩でも揉んでおいで」と言われました。 (父に教えられて肩もみや指圧はかなり上手に出来ました) 一人で行くのは気後れするするところもありましたが、叔母さんの家に行くと真っ白なご飯が食べられるのが嬉しくて、学校から帰ると泊り込みで行きました。 T枝さんが帰ってくると家中がパッと明るくなります。 「宿題が終るまで待ってね」と言われ、「じゃ、叔母さんの肩をもんでいる」と応えると、叔母さんは横になり「大喜ちゃん上手ね」と褒めてくれます、其のうちに眠ってしまいました。 止めて良いのか如何か困ってしまったものです。 「サアー、終った。大喜ちゃん何して遊ぶ」と言うので、一人では怖くて行けなかったヤマモモを採りたいというと、『じゃ、採りに行きましょう」と飛び石をトントンと跳ぶように駆けて、スルスルと木に登って「サー、早くおいで」と手招きしました。 負けてはおれぬとよじ登り、大きな枝に背もたれして二人で口の周りを真っ赤にしながら、ヤマモモを口にした。 「余り食べるとお腹を壊しますよ。 それに夜のご飯が食べられませんよ」といつの間にか木の下から叔母さんが見上げていた。 昨日、少年自然の家で口にしたヤマモモよりは3倍以上の大きさがあり、酸っぱさは同じであったが、甘さはこれまた数倍甘かったように思うのですが・・・・』 十数年前、豊橋のお墓参りをした時、この屋敷を訪ねて見たのですが、見つかりませんでした。 この地方は柿の産地で一面柿畑になっておりました。 近くで作業をしておられた農家の方に訊ねれば、昔の場所ぐらいは教えてくれたのでしょうが、なぜか訊ねる事を躊躇ってしまいました。 何故でしょう。 昭和30年代後半、綺麗で品の良かった叔母さんはその後豊橋の市内に住所を移されました。 再婚したとも、しないとも耳にしました。 又、数回市内で日傘を差して裁判所の近くを歩いておられるのを見かけた事があります。 おじ様(T枝さんの祖父)が有力な弁護士でもあったので、調停委員をされているとも聞きましたが・・・・ 背が高く、美人のT枝さんのことは従兄弟のOさんが彼女の事を好きで、気にしていましたので、その後の消息を2~3度聞いたことがありますが、20歳になるかならないうちに結婚をされたと聞いています。 彼女に最後に会ってからもう40数年は経過しています。 何処でどんな暮らしをしているのでしょうか。 昭和の話をしたり、思い出すと本当に昔々のお話です。 散歩に出掛け、ヤマモモに出逢わなかったらこんな事を思い出さなかったのでしょうが・・・ また、いまこの年齢になりますと、当時父がおば様の事を気遣いしていた意味が分かります。 散歩から帰ると、あの屋敷とは全然比べ物にはなりませんが、我が家の庭では華やかな花が咲いておりました。     ハイビスカス ノウゼンカズラ |

| 前のページはこちらからどうぞ |