|

|

||

| NO340 平成17年9月3日 記 |

春日井植物園 ”秋の七草展” 開催

|

NO399に続いて”秋の七草”です。 と言いますもの昨日、入力を終えてアップロードをしましたが思うようにゆきません。 今年に入り何度かホームページの掲載トラブルはありましたが、そのたびごとにアチコチにタッチしているうちに回復と言うか、元にもどりました。 昨日もその手で色々試みては見ましたが、なんともならず一度ならず2〜3度ギブアップし諦め・恨めしく思いつつ電源を切りました。 夜中に何か方法はないかと夢を見ていたようにも思いますが、今朝は夢の内容は忘れていました。

月曜日にパソコンの先生に電話をかけようと思っていましたが、電源を入れてみますと順調に手順通り進み、掲載できました。 まさか、夢の中で回復を可能にしたとは思えませんが、気分は最高です。 そこで、NO339で<この花も桔梗コーナーにありましたのでキキョウでしょうか?>と書きっぱなしの花を再度、正確には再再度(今回の秋の七草の撮影のために3回)、足を植物園に運ぶ事になりました。

さて、結論から申しあげますとやはりキキョウの1種「紅花サワキキョウ」でした。 改めて紹介しましょう。

紅花サワキキョウ

パソコンの回復で気分が良いので、紅花サワキキョウの撮影のみで帰ることはないと、他の桔梗の撮影もしました。 気分が良いのでその分桔梗(キキョウ)がここから撮影してと言っているのが聞こえるようでした。 昨日のモノより出来栄えがよいのではないでしょうか。

緋色(桃色)キキョウ

絞りキキョウ

キキョウ 白キキョウ ( 絞りアポイ)

上記の2点が私たちが良く見かけるキキョウ(桔梗)でしょうか。 まだ、他にも八重咲キキョウ、チジミキキョウとプレートがありましたが、花が咲いていませんでしたのでここまでです。 今回の「秋の七草」は3度撮影、観賞にゆきましたが、行くたびに違う印象と感動を覚えました。 撮影などを目的とせずにユックリ、ジックリと語り、訊ねるように鑑賞すればもっと

何かを感じ、つかめたのではないかと思っています。

今日はこの後ナゴヤドームに中日×ヤクルト戦を観戦にゆきます。 香港在住の折、設立した、「香港・上海ドラゴンズ会」のメンバーと一緒です。 首位阪神とのゲーム差がなかなか最後のところで縮まりません。 パソコン回復で気分良い応援となりそうですので、きっと中日が勝つことでしょう。 と期待して行ってきます。

| NO339 平成17年9月2日 記 |

春日井植物園 ”秋の七草展” 開催

|

春日井市都市緑化植物園で開園以来1988(昭和63)毎年開催されている、秋の七草展が今年も開催された。 出展者は稲沢植木研究会・園芸農家の横田直樹さんから借り受けたものと言う。 自宅の庭の花もほとんどなくなり、このホームページでも紹介する花が切れているところなので撮影にゆきました。

全部で82鉢が出展されていますが、七草の名前は何とか言えますが、これも、あれも七草の仲間なのですかと言ってしまうほど色々な種類の鉢が並んでいました。

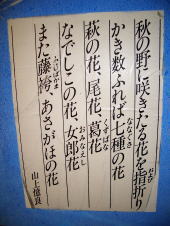

後ほどタップリと写真で紹介します。 その前に質素な紙にこんな事がプリントされていましたので、それから紹介しましょう。

『はじめに

日本の経済は長い不景気のトンネルをぬけ、昨今は明るさが見えてきているといわれています。 しかし、園芸の世界は相変わらず不況のどん底は続いています。

確かに、植栽工事をともなう造園の業界はそれなりに回復傾向にありますが、小売店は不振を極めています。 どうもこの現象は不景気に起因するだけではなさそうです。

日本人の生活の中で、最近生の植物の存在が一昔前では考えられない程遠くなっています。 特に40〜50才代の中年世代がひどく、花に水を与える事をしらない、観葉植物にお湯をかけて枯らしたなど堂々と述べて、小売店を唖然とさせているのがこの世代です。 丁度、わが国が高度経済成長期に入り、土から離れる人生が美徳であるかのような教育を少年少女時代に受けた世代なのでしょう。

戦前、戦中派からみれば呆れ果てるのが現実です。 それが都会生まればかりでなく、地方の出身者であっても同様なのは驚きの一言に尽きるでしょう。教育の恐ろしさを感じます。

当然、自然保護、温暖化など環境問題に対しても鈍感なのは共通です。 身の回りの植物の名前も、その移り変わりも知らないようでは悲しい事です。

今回の秋の七草はほんの30〜40年前までは身近な野の花でした。 その多くは日本経済の発展とともにその姿を消していったものばかりです。 昨今は学校教育の中で自然保護や環境問題も多く取り入れられていますが、今本当に教育が必要なのは大人たちかもしれません。 展示の中に小さな秋を見つけていただければ幸いです。』

では、萩(ハギ)から紹介しましょう。

16鉢が並んでいました。 その中から花が咲いているものを中心に

尾花(ススキ) 7種ありました。

スズメのお宿ではありません。「ヤクシマススキ」とありました。

続いて葛花(クズ)です。 2鉢のみ

毎年のように暑い日差しを浴びても負けずに蔓を伸ばします。

その強さゆえでしょうか。 葛(クズ)は生薬の葛根湯(かこんとう)として解熱剤に用いられます。 葛粉はお饅頭に、葛の繊維は葛布(くずふ)を織り、蔓は行李など使用されます。

私の散策コースにも足に絡みつくように伸びていますが、鉢の中のクズは趣が違います。

女郎花(オミナエシ) 8鉢あり

”女郎花”とだけを見せられたら何人の方が、オミナエシと読めるのでしょうか。 私もつい「ジョロウバナ」と読んでしまいそうです。 何で女郎花などという名がつけられたのでしょうか。 漢方では根を乾かして利尿剤とします。 女郎屋で性病に罹った人が利尿剤として飲んだためでしょうか?

藤袴(フジバカマ) 8種あり

朝顔(キキョウ) 6種あり

朝顔と書いてキキョウのことを指すとは知りませんでした。 広辞苑を開いてみなしたら、キキョウの古名とあり、秋の七草は別植物とありました。 冒頭に紹介した「山上憶良」の短歌の中にも朝顔とありましたので、普通に朝咲く花のアサガオの事かと首を傾げておりましたが、これで一つ知識が増えました。 キキョウについては「桔梗」という文字があり、この桔梗(ききょう)が秋の七草であり、花です。

↑(上)この花も桔梗のコーナーにありましたが、果たしてキキョウなのでしょうか??

撫子(ナデシコ) 7種あり

「撫子」この漢字を直ぐに読める人はどれほど居られるでしょうか?

これまた、利尿剤に有効とあります。 女郎花の名と異なりこちらはいかにも清楚で控えめな昔の日本女性のイメージを思い起こさせるに充分な姿、形ではないかと思いますが・・

私は女性のことを連想しましたが、「愛撫する子」で、和歌などでは、植物のナデシコにかけて歌われたようです。

以上で「秋の七草」の紹介を終ります。 我が家の庭では3週間ほど前から虫の音が聞こえています。 1週間ほど前は開け放った戸を深夜閉めなおすほどでしたが、昨夜は再び寝苦しい夜でした。 と言っても暦は9月、処暑も過ぎ、後数日で白露です。 好きな花の香の金木犀の香は夜陰に乗じて忍び込んでくるのも、もうそこまで来ています。

秋を感じていただく一助になれば嬉しいです。

| 平成17年9月1日 記 |

お知らせ |

8月26日に参加しました、「森林と市民を結ぶ全国の集いINあいち」での、内山 節さんの講演録を、「エッセイF 文化・スポーツ」に掲載しました。

かなり私流の表現になってしまったところもありますが、多くの方が新時代の到来を前に考え方や生き方の模索をしておられます。 何かの参考になると思います。

お読みいただければ幸いです。

| NO.338 平成17年8月31日 記 |

久しぶりに庭でバーベキュウー |

数人の知人、友人がアクセスしてくれているこのホームページ、それでも1週間も間を置くとどうなっているとのメールが入る。 26日から出ずっぱりであったので今日・6日目にしてパソコンの前である。 一日に5本も入力すると小学生の夏休みの宿題の日記のようになり、内容がなく・変化しない記述になってしまう。 と言って一日1本でも変わらないが・・・

40代後半に誕生した小学3年のお子さんと奥さんで訪問してくれた。 可愛くて仕方ないだろう事と、マンション暮らしで危ない事には手を出させていないだろうと、用意しておいた簡単な板割りをナタでさせてみたり、マッチを使わせて火をおこさせたりした。 汗ビッショリになりながら嬉しそうに楽しんでくれた。

天気予報どうりに午後2時を過ぎた頃より雨が落ちてきた。 通り雨かと思っていたが本格的な雨となる。 気の置けない友人との会話に合わせてグイグイと”ビール””ジントニック””焼酎”と進むうちに、足元が怪しくなった。 見送りもそこそこに横になったら、5日間の疲れが出たのか3時間タップリと眠ってしまった。

この子らにどんな政治・社会を残せるか、衆議院選挙の報道に遅くまで耳目を傾けた。

| NO.337 平成17年8月31日 記 |

姉を案内して万博に 〜その20〜

|

8月29日、連日の外出である。 76歳の姉に一度は行きましょうよと言っておいたら、夏休みも後半の29日ならとの連絡が入る。 パソコンで時間帯や乗り換え時間を調べて連絡をする。 愛環(略して、あいかん。愛知環状鉄道)などと言っても通じない。 名古屋には名古屋鉄道利用と思っているから、JRの岡崎駅で接続していると何度も確認する。

76歳とはいえまだ現役のピアノ、エレクトーンの先生で頭も足もシッカリしている。 が、当日予定より30分遅れで万博八草に到着した。 その待つ間、元気な小学生の親子連れに混じって、孫の手を引いたジジババも目立つし、車椅子の姿も結構な数である。 自分ももう直ぐにお世話になるのだろうと思うと、30分の時間は短かった。

「何処が良いか」と訊ねた時、「トヨタ館」と言われたので、事前に70歳以上の入場枠の取り方は研究しておいたが、当日は17万余の入場者数でそれどころではなかった。

会場全体の雰囲気を味わってもらおうと”キッコロゴンドラ”で南駅に向かう。 いつもは11時過ぎでないと込み合って来ないはずのところも10時過ぎにはかなりの人出になっている。 昼食も早いほうが良いだろうと「回転寿司」に入る。 「回転寿司など初めてである」と言っていた。 先回、妹夫婦を案内した時も「回転寿司は始めて」と言っていたが、世の中にはマイペースの人と言うかはやりモノ(と言っても日本はおろか海外にまで進出している日本の食文化と提供システム)に疎のか敬遠するのか知らないが、数パーセントはいるものだ。

昼食後は人出を避けて「遊びと参加のゾーン」に行き、大観覧車に乗る。 会場全体が眺められて良かった。 この施設、何とか採算が取れているようで万博後も残す予定と聴いている。

最後は「モリゾーゴンドラ」で(これも1時間待ち)長久手会場から瀬戸会場に移動。 瀬戸会場の日本館に入場しようと思ったが、整理券は終了していました。

昨日も午後から雨であったが14万人以上の入場者数、明日から9月ですが会期も終盤になりますます混雑が予想されます。

秋の気配を感じると共に終わりが近づく「愛・地球博」、後からもう一度と言ってもないものねだりとなる、さて、何回足を運ぶ事になるのやら・・・・

| NO.335 平成17年8月31日 記 |

第11回森林と市民を結ぶ全国の集い |

8月26〜28日のかけて「森林と市民を結ぶ全国の集い」が愛知県新城市と愛知県民の森周辺で開催されました。 26日の一日だけでしたが新城市の文化会館 ホールで行われた開会式と全体集会に参加しました。

その前に、9月2〜4日に開催される”第11回全国棚田「千枚田」サミット”の会場となる鳳来町にある「東海美の里百選・四谷千枚田」を1年ぶりに訪問しました。 この千枚田には昨年まで参加していましたが、ほとんど瑞浪の百姓学校と日程がダブルために今年から参加をとりやめています。 今回サミットが開催される事もあるのでしょうが、1年の時間差があると大きく景色も変わっていました。 杉の木が切り倒され、作業小屋ができたりで人の手が入るとこうも変わってゆくかと感心させられました。

鞍掛山の下に展開する四谷千枚田

3年目で待望の物置小屋が出来上がっておりました。

ここでもイノシシ防御の網が張り巡らされていました。

さて、お目当ての「さあ〜森を感じよう!」のタイトルで始まった初日、”森へもどろう〜生まれかわろう”と題して、哲学者の内山 節さんの講演がありました。 今回の衆議院選挙のことを書いている間に、パソコンに向かう指が進まなくなってしまいましたが、この講演を聴いて思い直すこと、気付かされたことがありました。 内容についてはまた改めて紹介しようと思っています。

開会式の最後は北設楽郡東栄町の旧小学校跡を借りて合宿生活をしながら、日本全国はもとより、世界の舞台にも進出している、邦楽集団「志多ら」による太鼓と笛の演奏会でした。 最近各地で行われている太鼓の大・中・小のドンドン・バンバンの演奏かと余り期待もしていませんでしたが、イントロは静かな山間の静寂な夜を思い起こさせるイメージから始まり、やがて日の出〜日の入りと続く、北設楽・東栄町・東薗目に暮らしている方で無いと創作出来ない旋律と演奏で始まり感激しました。

最後が”花祭り”の本場ならではの祭囃子と踊りを組み込んだ舞と演奏です。 地元の長老の指導を受けたとの事ですが、若い感性が更に数段の感度アップを呼び込み、伝統の舞・リズムを世界に通じるモノに仕上げていると感じました。 知らぬまに私の体はリズムをとっていました。 そればかりでなく終了間ぎはには舞台に上っていました。

アッというまに体全体に50年前の振りとリズムが甦りました。 20代後半から30代前半の彼らと舞・踊りました。 自分では5分は舞台にいたつもりですが、実際は2〜3分でしょうか。 息が上がってきました、元のいす席にもどると心臓がパクパクです。 30分後、交流会に彼らが合流してきました。 「皆であの舞姿は間違いなく、かって舞っていた方だよと噂していたところなんですよ」と声を掛けてきてくれました。 10月中旬には東栄町の隣村・豊根村で再び小学校・中学校の同窓会が「休暇村茶臼山高原」で開催されます。 その折にはいただいた名刺の場所を訪問してみようかと思っています。

「森林と市民を結ぶ全国の集い」は2日目(27日)は「サ〜森にひたろう!”、3日目(28日)は「サ〜森に往こう!」と様々な分科会、エクスカーションの開催が続きました。

その日(26日)は湯谷温泉近くの「ゆ〜ゆ〜アリーナ」で汗を流し、湯谷温泉のある鳳来寺パークウエイのパーキングを宿としました。 秋を告げる虫の音が聞こえていましたが、12時を過ぎるまでは気温が高く、車の中で寝返っておりました。

| NO.334 平成17年8月26日 記 |

私の愛・地球博のボランテイア活動終る

|

8月25日を以って私の「愛・地球博」のボランテイア活動は終了しました。 しかし、開期はまだ1ヶ月残っており、残りの夏休み期間も含めて会期終了が迫るに従い更に入場者数が増加するものと予想されています。 既に計画入場者数1500万人はクリアーし、期待入場者数の2000万人も突破する勢いであります。 入場者数もこの万博の成否を問う一つではありましょうが、残りの会期、これまで続けてきたお客様や関係者の声に耳をかして続けられてきた、日々改善・改良の積み重ねを最後まで忘れないようにしたいものであります。 更に多くの人々に楽しい思い出と共に、私たちが直面している自然保護、環境汚染、エネルギー問題等、避けて通れないテーマに対してより多くの方々が関心を持つと同時に、身近に出来る事から行動に移していただくキッカケとなる博覧会でありたいと願はずにはいられません。

この会場で実施されているゴミの分別、リサイクル活動に多くの方が学ばれた、あるいは感動したとの便りが大変多く寄せられている。(この活動を支えたボランテイア<私は巡回サービス担当でゴミ分別には直接関わっていない>の存在は大きかった思っています。 お仕着せの、あるいはお役所的な言動や行動でなく、年配者を中心とした暖かく・柔らかい対応が好評であったと思います。 その一つに、お客さんの分別を手伝い、その後ボランテイアさんが「ありがとうございました」と声を掛けられるなど・・・)

ロボットの活躍や高度な映像、凍土の中から掘り出された1万数千年前のマンモスなどが人気を博しているが、「自然の叡智」を謳い、「かけがえのない地球を守り・命の尊さを学ぶ」と言う、地味ではあるがこれからの時代の最大課題に取り組んだ姿勢にはそれぞれのお国の成長・発展段階によって取り上げ方の違いや的が外れたところも垣間見る事もありましたが、それでも大きな問題提起や解決策の一端が示され子供達にも希望を持たせえたのではないでしょうか。

2010年に開催される「上海博覧会」にはこれらの課題がどのように取れえられ、消化されるか、破竹の勢いで進められている中国の経済発展・覇権主義的行動の注目したい。

今回この博覧会を通じ数々の運営ノウハウ(市民参加を含めて)を貯えたはずです。 それがどのように両国間で、あるいは民間レベルで交流され生かされてゆくか注目したい。それは今後の東アジアの発展・平和に大きく影響してゆくものとおもうからです。

自然保護、環境問題など大きな課題であると口にはしていましたが、深く考えるより自分の身近なところで何か出来る行動をしてみようと、身体を動かす事を優先し、選択してきました。 それを今回、色々な角度から教え、学ばせても貰い、今後生活の質を高め、心豊かな暮らしをしてゆく心構えに、行動に生かさせて貰うことが出来ると考えています。

それにしても、私にとって最後のボランテイア活動の日でありました8月25日は台風11号の接近が伝えられ、朝からテレビ報道が気になりました。 初めての瀬戸会場の活動場所でした。 午前8時前にボランテイア・センターに入るとまだ風は緩やかなのですが、それでも既に風で飛ばされそうな物が次々に紐で括られてゆきました。

午前9時前に開門、入場者はありましたが多分平常の20分の一ぐらいだったのではないでしょうか。 事前に計画されているスケジュールに沿ってボランテイア活動の配置につくのですが、朝から長久手会場と瀬戸会場を結ぶ「モリゾー・ゴンドラ」は休止していますので、瀬戸会場への入場者が一番多い長久手会場からのお客さんはゼロです。 その瀬戸駅となる「市民パビリオン」3階のレストランの責任者も「仕入れを間違えてしまったよ」とボヤイテいました。 それでもお孫さんを案内して、この3階に展示されているマンモスの牙を目当てに訪れる方もいましたが、これは例外でした。

自然の脅威の一つ台風の接近により、自然の力・威力を改めて感じ、学ぶようにとの天の配慮かななどと思っていると、警戒警報が発令されたと言う事で入場者の極端に少ない瀬戸会場のボランテイアさんは全員引き上げる事になりました。 中番の方たちが一人二人とセンターに来れれ始めましたが、私は午後2時前には一度会場を退出して、再び入場者として瀬戸会場から長久手会場に向かいました。 さすがは長久手会場です、入場者は少ないとは言っておりましたが、人気の企業パビリオンは長蛇の列です。 関係者が「台風の影響で急に会場閉鎖になることがありますが、当日配布の整理券はその場合無効になります」と連呼しておりますが、その列の長さは長くなる事はあっても、帰ってゆく方の数は知れていました。

8月29日に70代の姉を案内する事に成っていますので、70歳以上の優先入場枠はどのように成っているかと訊ねました。 豊橋から来る姉と待ち合わせて、多分午前8時10分頃よりゲート前に並ぶ予定ですが果たして整理券にあり付けるでしょうか。

私自身は30分以上の待ち時間のあるパビリオンには一度も入っておりませんので、今回初めてになります。 これも博覧会の思い出になろうと思っていますが、熱中症にならないようにと思っています。

本日はデジタル・カメラの持参を忘れてしまいましたので、活字ばかりの報告となりました。

まだ、数度は一般入場者としてゆく事になるでしょうから、愛・地球博の閉幕真じかをご案内しましょう。

| NO.333 平成17年8月22日 記 |

”命のアサガオ”が咲きましたこのコラムNO203で、「愛・地球博 開幕まで1ヶ月を切った ウエルカム名古屋結団式」の事を書きました。 そのときには紹介しませんでしたが、お名前が思い出せないのですが、難病で夭折された方が育てていた”命のアサガオ”の種をいただいてきました。 ポットで育てたものを焼き物のプランターに移植して、和室の前に配置しました。 2階のベランダまで蔓は伸びたのですが、一向に花が咲きません。 7月に入り毎日水遣りをしていたのですが、時に葉が微かに垂れている事もありましたので、それが原因で花がつかないのかと思っていましたら、3日前から白の小さな花が咲き始めました。 今朝などは下から上までビッシリです。     横でタカサゴユリが「わたしは??」と言っていましたので・・   蚊の存在を感じましたので、逃げ込もうとした時、今月末、知人がファミリーで来られバーベキューをする約束をしている事を思い出しました。 庭は夏草でボウボウです。 作業着に着替え、虫除けをスプレーし、腰には蚊遣りをつる下げました。 季節はずれの藤の花が咲いていますが、藤の蔓はユラユラと伸び放題です。   テーブルの周りもご覧のような状況です。   3時間後は見事ご覧のようにと、仕上がった状態をお見せしたいのですが、後3時間は必要です。 草を刈る、あるいは抜き取る時に相方の大切な(?)お花も抜いてしまったようで、ガヤガヤ・ブツブツと文句をつけます。 汗タラタラの身には腹立たしいばかりです。 ただブルーベリーの実がイッパイですのでこれを召し上がっていただこうと思っています。   |

| NO.332 平成17年8月21日 記 |

中部山岳国立公園 飛騨・乗鞍山麓

|

| NO.331 平成17年8月19日 記 |

道の駅「白鳥」で朝を迎えました 8月17日

|

8月16日大日ケ岳の登山を終えて高鷲から白鳥町(どちらも合併して郡上市と今春からなった)へ、途中右折して「満天の湯」に立ち寄り、その後、食事どころを求めて再び国道156号線を下り白鳥町内沿線の良さげなお店せの下見をした上で長良川沿いの「郷土料理 炉辺焼き さくら」に入ることにしました。 もちろん鮎三昧でして、食べ終わる頃にはやっと体全体にエネルギーが行き届き力がわいてきました。 久しぶりの道の駅「白鳥」の宿となりました。 午後7時過ぎ頃より雨が断続的に降り、車窓を開けていては雨が降り込みますので締め切りますと蒸し暑く、首筋に汗が滲みますが疲れのほうが勝っているのでしょう寝込んでしまいました。 翌朝、駐車場には10数台あり、ここで夜を越したようでした。 雨も上がり昨夜は気がつきませんでしたが、道の駅は「白山長滝公園」の一角にあり、東側を長良の清流が流れ下っています。    3枚の写真共に公園内です。 林業の町なのでしょうか、あちこちに間伐材や立派な材木が活用されていました。 朝食後、最初に訪れた「若宮家修古館」は白山長瀧神社の社家であった。 先祖は奈良朝に仕えた公卿で、1200年前に奈良からこの地に至り土着して40代目にあたり、今も宮司を奉職している。 その奥方さんに迎えられて懇切に案内を受けた。 そこで、ひとくさり。 『加賀・越前・美濃・飛騨・越中の5国境にしびえる白山は、富士山・立山と並ぶ三霊山の一つである。 雪をいただく白山から日本海へは手取川・九頭龍川・庄川、太平洋へは長良川が注ぐ。 古来人々は、豊富な水で流域を潤し暮らしを支える水の源・霊峰白山を水分神(みくまりのかみ)として崇めてきた。 奈良時代養老元年(717)越前の僧・泰澄(たいちょう)は白山を開踏し、白山信仰が形づくられた。 平安時代の初め天長9年(832)加賀・越前・美濃側にそれぞれ登拝拠点の馬場がもうけられた。 美濃馬場・白山中宮長滝寺は、白山中居神社を経て白山に登拝する白山禅定道(ぜんじょうどう)の基地として発展、治安元年(1021)天台別院となり勢力を拡大した。 木曽義仲が寿永2年(1183)北陸路を都へ攻め上る時、白山の三馬場に戦勝を祈願した事が「源平盛衰記」で知る事が出来る。 鎌倉時代には歴代朝廷や武士・豪族の信仰は厚く、寺領は飛騨国河上庄を含む広大な範囲に及んだ。 白山信仰の広がりは、修験道の活躍と共に白山御師(御祷師の略=祈祷に従う身分の低い神職または社僧)の布教活動が大きな役割を果たし、信徒は美濃・尾張・三河・遠江・駿河にまで広がっている。』 長々と紹介しましたがこの地方に白山神社を多く見かけますので、その訳が分かり嬉しき成ってつい入力も長くなりました。 若宮修古館を出たあと、白山長瀧神社/白山長滝寺にお参りして、「白山文化博物館」に入館、たっぷりと時間をかけて勉強し、楽しみました。 気がついたら写真を撮るのも忘れていました。 故にありません。 この間、マンジュシャゲ(彼岸花)と同じように茎が伸びた花だけにシャターが押されていました。  奥美濃白鳥町前谷には日本の滝100選に選ばれている「阿弥陀ケ滝」が有名ですが、これは以前訪れていましたので、霊峰白山の登山口(白山禅定道でもある)、今清水境内跡にある大杉「石徹白(いとしろ)大杉」を写真に収めてきました。  この写真では大きさが分かり難いと思いますが、幹の周囲13・4M、大人12人でようやく抱えられる事から「十二人抱えの大杉」とも呼ばれている国の特別天然記念物です。 帰りの道で「白山中居神社」にもお参りしました。 <ここで購入した大好物のトウモロコシは非常に美味しかったです。 開田高原のトウモロコシにも負けない味でした。> 最後に長滝寺〜阿弥陀ケ滝〜桧峠(満天の湯)〜国境の宿義経宮〜白山中居神社〜石徹白大杉と続く白山禅定道の内、桧峠から石徹道への道は義経が確実に歩いたと言われ、「義経の道」として復元されている。 「白山文化の里」はその他にもまだまだ興味を引くものがあります。 次回の楽しみとして残し、車を高山へと走らせました |

| 。前のページはこちらからどうぞ |

入り口の看板ではなく終点地のものですが・・

入り口の看板ではなく終点地のものですが・・

リュックにカラフルなカバーがかけられていましたA班。

リュックにカラフルなカバーがかけられていましたA班。

ヤマトリカブト

ヤマトリカブト