|

|

||||

| �@COLUMN1-D NO �S�T�O�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N2���S���@�L �@�@�������̎U���R�[�X���t���肵�Č��܂���

|

�@�J�͗l�̓��������R���ԂقǎU���ɏo�����܂���ł����B�@�g�̂����Y���Y���Ă��܂��B�@�|�X�g�Ɏ莆�𓊔����A�������Ƃ͋t����̃R�[�X�����܂����B �@���H�̑�J�̂Ƃ����ꂽ���H�̏C���ʼnI��H�ɂȂ��Ă����Ƃ���̍H�����I�����Ă���܂����B�@���x�͎����_�����痬�ꗎ��������U�����鐅�H�������Ă���܂������A��N�Ɠ��l�ȑ�ʂ̉J���~�����Ȃ�A�܂����ӂ�o���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂������A����ł��������̑傫�ȃR���N���[�g�ǂŗ����悤�ɂȂ��Ă���������v�Ȃ̂ł��傤�B �@ �@��҂ɕ����ꂽ�Ƃ���A���i�Ȃ�E��ɋȂ���Ƃ���ł����A�������������Č������C�����ō���ɃR�[�X�����܂����B �@�䂪�Ƃ̏��ւ���͒��߂��Ȃ��t����R�R�̍ō���u���ӎR�i�S�R�VM)]���[���ɏƂ炵������Ă��܂����B �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@���ӎR�͍��A�@�E�͑�J�R�i�S�Q�TM)�@�@�@�@�@�@����ɓ�ɉ�����ӐΏ�ł��B �@�~�ɂ͒������r�[������������Ղ��܂��܂����B�@���{���ɑ���C��������Ă������A�a���̌˂��J���āA�u���͓��A���͓��v�Ɓu�S�͊O�v�Ƃ͋����ɁA�����̒��ɂ͔��̉a�ɂȂ铤�܂������܂����B �@ �@�Q���S���u���t�v�ł��B�@���~�͂܂��܂����C�c������Ă���̂ł��傤���B�@����ł����L���Ɂh�~�Ət�̕ʂ�̓��h�̊����������A�t���R�R�ɕ����ԉ_�Ɂu�t�ł��ˁv�Ɩڔz�����܂����B |

| �@COLUMN1-D NO �S�S�X�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N2��1���@�L �@�@�@�@�@�h�䂪�Ƃ̏��̊ԁh�@�Љ�@�@ |

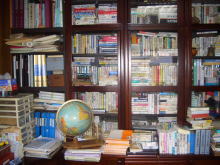

�@�R�����P�|�c�@�m�n�S�S�Q�@�u�z�[���y�[�W�ҏW���Љ�`�Ȃǂƌ����܂��������ւł��v�ɉ����ȏ�̔���������܂����B�@ �@�u�ׂ̕v�w���܂͖ʔ����v�Ƃ����̂ł͔�g���錾�t���I�Ă��܂��A���l�̉Ƃ̌����Ȃ��Ƃ���̂��Ƃ́A�N��������������̂ł��傤���B �@���ł���������Ȃ�ƁA���x�͘a�����Љ�܂��傤�B �@ �@���̃R�����̂m�n�P�S�O�A�P�S�X�E�E�E�ȂǁA�����P�U�N�P�Q���R�����畽���P�V�N�R���Q�O���� �@�m�n�Q�Q�Q�܂ŁA�V��ɂ킽���āA���̉Ƃ̋߂����X��V���ڂ̏Z��J�����Љ�����Ƃ�����܂��B �@�o���オ�����Ƃ���Ō��w�ɍs���܂������A��R�O�N�O�̉䂪�Ƃ̌����Ƃ͑�Ⴂ�ł��B�@���ɁA������ԁA�Ԏ��Ɣz�u�A�������m�Ԃ���Řa���͂���܂���ł����B�@������O�ł����A���Ԃ��a��������܂���B �@�Ƃ���ŁA�䂪�Ƃɂ͕��Ԃ͂���܂��A�a���͂Q�Ԃ���܂��B�@���̈�͔[�ˌ������ɂȂ��Ă��܂��Ă���܂����A���܈�͎��̐Q�����q�ԂƂ������ƂɂȂ��Ă���A�����ɂ͏��̊Ԃ����Ă��܂��B�@���̏��̊Ԃ̏ƒu���ł��B �@�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@���̊ԑS�̂ł��B����O�ɂ͔~���̕r������܂��B �@�@�@�i�E�j�@�����Ĕn�̒u�����W�߂Ă�����������܂����A���̊G�͒m�l���`�������� �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@���R�̉���ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â̐V�z�j���@�@�@�@�@�W�����`���`�`���{ �@ �@  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�Q�O�O�P�N�����E�Y�B�ɂā@�@�@�@�@�@�w�Ӓ�c�x�Ɉ�x�o���Ă݂悤���ƁA���P���~�H �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@�@�@�i���j�ǂ����Ō����������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���A���쌧���q���́h������M�����u�R�����v�h����̂��̂ł��B�@�������A����͂P�X�X�W�N���`�ɂ����������Ƃ��ɑՂ������̂ł��B �@�i�E�j�@���Ƃ������O�̂��̂��Y��Ă��܂��܂����B�@�������`����A������Ƃ��A���n�̊����Ј��B���瑗��ꂽ���̂ł��B�@�Ղ��Ƃ���������܂����A�݂�Ȃ���������̂��Ƃ��e�ŌĂ�ł����A�U�i�����������ł��B�@ �@ |

| �@COLUMN1-D NO �S�S�W�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N2��1���@�L �@�@�@�ߕ��O�A�A���R���Ԃ̉J�̒�ɂā@�@�@�@ |

�@�P���R�O������R���ԘA���̉J�͗l�̂��V�C�ŁA�����l����x������o���܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���ւ���̏t����R�R�̒��߂��A�����������ăX�b�L�����܂���B �@�J����܂����Ƃ���ŁA��ɏo�Ă݂܂����B�@ �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��� �@�������������o���Ă���܂����B�@��N�́h�R�����P�|�c�m�n�P�X�P�h�@�����P�V�N�Q���X���u�ō��C���P�S�x�Ń\�b���Q���ӂ���܂��āv�ƌf�ڂ���Ă��܂��B�@�����E�������N�̓~�ł����A���ɂ����Ԃ��炫�o�������ł��B�@��ɖ�����Ă������Ԃ����������̂ł����A����ɂ��߂����ɓ����������o���܂����B �@�u����v�A�Ԃ��炭�܂łɂ͂܂��܂����Ԃ������肻���ł����A�u�Ԗ݁v�݂����ł����̂ŁA�f�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@��N�A��Ԃ́u���E�o�C�v�ł��B�@���N�����܂����Ƃ̂��̖͍�������ł��B�@�������瓦���Ă䂭�g������C�ő����炭�̂ł��傤���B�@��̒����ɂ��郍�E�o�C�̖͂�����Q��c��܂��n�߂܂����B �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���~���Q�ɑ��t�̉J�ł� �@�@ �@ |

| �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P��30���@�L �@�@�@�@�@���m�点 |

�@�G�b�Z�CA�@�u���X�̐g�̉��v�ɁA�u������w�v�w���A�u������w�v���u���� �h�����A�ǂ̂悤�Ɋw���B�@���j�ɉ�������������h���f�ڂ��܂����B �@�X����������ڂ�ʂ��Ă��������B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S7�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P��30���@�L �^�~�̕S���w�Z�A���N�͗�N�ȏ�Ɂ@�P���Q�W�`�Q�X

|

�@���͂Q�W���A�u������w�v�̎���������܂����̂łQ�X��������̎Q���ƂȂ�܂����B �@�ǂ���ɂ��Ă��P�`�Q���͔_��Ƃ͂���܂���B�@��N���R�̌͂ꂽ�����|������A������͘F���p�̐d���ł����A��������~�Ƃ��܂����B �@��N�ȏ�̊����łP���Q�X���̒����뉺�P�O�x�ł������Ƃ̂��Ƃł��B �@ �@�@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�����܂��r�������Ă��܂����B�@�����͂P�Z���`���[�g���ʂł������A�������ꂽ��e������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[���ɉ��������A�̂Ƃ���ł́A�܂��Ⴊ�c���Ă��܂��B �@�@�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�~�̖؉��ł͎���������Ă��܂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������܂��� �@���Ƃ����u���Y�E���_��E�L�@�͔|�E����E�h���ǂ�h�����ɂƂł������̂ł��傤���A�Ȃ��Ȃ��̏o���h���Ŏd�オ��܂����B�@�ȒP�ɂ͂��J�߂̌��t�̏o�Ȃ��Z���ł����A�����̒lj�����������܂����B�@�����@�A�w�������������܂��ƂP�l�O���̂Ƃ���͐���~�ɂȂ�܂����A�ݔ��������������܂��ƁA�P�O�l���P�O�O�O�~�قǂ̌��ޗ���ƁA���������v�Z���Ă����܂����B �@�����̓J���[���ǂ�ł������A����ł͖˂̗ǂ����B��Ă��܂��A�����́u���g���v�ŎQ��܂��傤�ƌ������ɂȂ�܂����B�@ �@�~�̐V�N��������āA�����ґ�ȐH���ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ��L�тč��̂���u���v�̂悤�Ȗ˂ł����B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S�U�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�X���@�L �@�u������w�v�������I�����܂����B

|

�@�P��28���̌ߌ�5��35���A����17�N�x�̌���̎������I�����܂����B�@ �@�{���̂��Ƃ������܂��ƁA���̌�W�����ڂɂ����P���Ȃ������̂ł����A�قƂ�Ǖ������Ă��܂���ł����̂Ŏ��M���Ȃ��������ƂƁA���̓��͒�����R���Ȃ��ς܂��Ă���܂����̂ŁA���Ă��܂��܂����B�@ �@�������Ă��܂����B�i���������݂����Ȃ�܂����j �@�h���M�̒��͂ǂ����H�h�Ȃǂƕ��������Ƃ���ł��傤�B�@ �@�Ԏ��͕����@��ς��܂������A������������Ă��܂����́A�O���̂T���ȎA�P���Ȃ̂ݍŒ�C���i�D�C�ǁA�A�Ō����Ȃ�U�O�_�̉Ƃ������x���j�ō��i���������́A�}�V���Ɗ����Ă���̂ł����A�O���̂Ƃ��������I�����͂Q���Ȃ̓p�X���Ă��邾�낤�A���܂������R���Ȃ����łȂ��Ǝv���Ă��܂�����A�P���Ȃ����Ƃ��Ƃ�����ł����̂ŁA���ʂ������i�Q�����j�܂ł͂Ȃ�Ƃ������܂���B �@ �@�����R�O���A����̕����@���L�^���Ă����܂��B�@�����Č��ʂ����Ă��܂����瑴�̓��e�\���邱�Ƃɂ��܂��B �@�ȂǂƂ����A���̓��͒��̂P�����ڂ̎������I����A���̂U�����ڂ܂łɂT���Ԕ������Ԃ�����܂��Ă̂ŁA���É����ۃZ���^�[�ŊJ�Â���Ă���u�x�g�i���t�F�X�e�C�o���v�̃I�[�v�j���O�E�Z�����j�[�ɎQ�����Ă��܂����B�@���É��ŊJ�Â����̂͏��߂ĂƂ̂��Ƃł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@���É��̌��E������w�ɗ��w����Ă��邪�w�������ɂ��x�g�i���̖������x�ł����B�@���̃A�I�U�C�ɕ�܂�A���b�N�������e���|�ɏ���āA�_�炩�Ȑ��������ЂƎ��ł����B �@�I�������A�����ɒn���S�Łu�����v�܂Ŗ߂�A���܂�g�[�̌����Ă��Ȃ��ꏊ��I�сA�K���ɗp�ӂ��Ă����m�[�g�ŕ����܂����B �@ �@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�F����A����Ȋ����ŃM���M���܂ŋ��ȏ���Z�@�S���ƃj�����b�R�ł��B �@�E�̎ʐ^�͔��Ėڂ��O�ɂ��ƁA�K���X����ʂ��Č����锪�������_�̕����ł��B�@�K���X�ɃJ�������\�������̎p���ʂ��Ă��܂��B �@���ʂ͂ǂ��ł��A���Ƃ������Ȃ��J�����ł����B�@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S�T�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�U���@�L �@�{������u������w�v�̊����������n�܂�܂���

|

�@���̎����Ȗڂ͖{������ł��B�@����Ԃ̂X���P�T������u�A�����J�̗��j�v����n�܂�ł��B�@���̉Ȗڂ��ߌ�̂Q���Q�T������ł����̂ŁA�����R��������Ă��܂����B �@ �@  �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�t�ɂȂ�Ώ\�����[�g���̖X�ł��������Ɩ��Ă���̂ł��傤���A���͂قƂ�nj͂ꗎ���Ă��܂����B�@�h����L�ɉa��^���Ȃ��ł��������h�ƒ��莆���A�����������̖X�ɂԂ牺�����Ă��܂��B�@�ˑR�Q�C�̔L�̃P�^�^�}�V�C�����������v������A�O�тƍ��̔L�����̉��𑖂蔲���čs���܂����B�@�̂ĔL�Ȃ̂ł��傤�B �@�u�����R���������R�[�X�v�ƒ�����w�̗���̊W�ł��傤���A�u�w�K�̏��H�v�̊Ŕɉ����ĕ����܂����B �@�{���炵�����̂��`�����ƌ��������A�q�ǂ������̌��C�Ȃ͂��Ⴌ�������܂����B �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��ł͂���܂���A�R���N���[�g�Ōł߂��x�m�̎R�ł����B�@�c���c������̂łȂ��Ȃ��A�V�ӂɓo����܂���B�@�ꏏ�ɗ����e�䂳������������Ē��킵�Ă��܂����B �@ �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@���ʂ����ƌd�����_�u�����ā@�@�@�@�@�@�u�����فv�ƍ��w�Z�� �@�u�����فv�̊Ŕ�����������A���̑g�ݍ��킹�͉����ƔY���Ƃł��傤�B �@�����ق̕~�n�̈ꕔ���A�s�s�������c�i���͂Ȃ�Ă����̂��ȁH�j�̍��w�}���V�����������Ă��܂����B�@�����t�߂͖{���ɕς���Ă��܂��܂����B �@�u�Ƃ���ŁA�����̂ق��͂ǂ��Ȃv�Ƃ��u�˂ł��傤���B�@����͂���Ȃ�ɕ��̕��@���l���ēw�͂��Ă������ł����A�{���̂Q���Ȃ��I�����Ƃ���ł́A���܂�n�b�s�[�ȋC�����ł͂���܂���B�@�����̎����̋��ȏ������Q���܂������A�A��͔��ĊJ���ǂ���ł͂���܂���ł����B �@�Ƃ����A�A���Ă��炱��Ȃ��Ƃ���͂��Ă���̂ł�����A�������Ƃ͂��Ȃ�̍�������܂��B�@�y���݂Ȃ�����𑱂��܂��B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S�S�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�T���@�L �@�E���Z��͐Ռ`�������A���n�ƂȂ�܂����B���̂R |

�@�P���P�U���ɁA�߂��̐E���Z��P������邱�Ƃ��f�ڂ��܂����i�R�����P�|�c�@�m�n�S�R�W�j �@�����āA�m�n�S�S�O�ł́A����̋������o�ꂵ�āA�S�ƃR���N���[�g��j�Ă䂭������`�����܂����B�@ �@�{���͂قڊ��������Ւn�̏�ł��B�@��������菜�����ƁA����Ȃɂ��L�������̂��낤���ƁA���Ⴆ�Ă��܂��܂����B�@�����A�_���Ƃ������́A����������܂ܐL�ѕ���ɂȂ��Ă����T�`�U���[�g���ɐ������ĕ����ɂ܂ŒB���Ă����J�C�Y�J�C�u�L����|���ꂽ���߂ł�����̂ł��傤�B �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@���āA�S�`�T�O�O�̂��̕~�n�ɂ͉������݂����̂ł��傤���B �@�M���@�͂���܂��A�Ԃ̒ʍs�������ߑO�̕~�n�ł́A���N����J�����ꂽ��V�O���̐V�z�Z��i�����P�U�N�P�Q���R���A�R�����P�[�c�@�m�n�P�S�S����A�����P�V�N�R���Q�O���A�R�����P�|�c�@�m�n�Q�Q�Q�܂ŁA�V��ɓn�肻�̊J�����Љ�܂����j�������ɔ̔��ς݂̕\���������Ă��܂��B�@�قƂ�ǂR�O��̎Ⴂ�ƒ�ł��B �@ �@�X�n�͉��ɂȂ�̂ł��傤���B�V�����Z�l��������̂ł��傤���B�@ �@���̎��ӂ��Q�O���N�O�A�V�z���ꂽ�Z��ƏZ���͈ꕔ���z�E���z�A���ւ��ɂ���ĂR����ɂȂ����ƒ������܂����A�h���h���ƑސE��̓�l�Ƒ��������A���ɂ͘A�ꍇ���ɐ旧����Ƃ�g�̉ƒ���`���z���ł��B�@ �@�X�n�ɂȂ�A�V���Ȓn�ɂǂ�ȉԂ��炭�̂ł��傤���B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S�R�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�S���@�L �@�I�[�N�E���B���b�W�̂���

|

�@����A�u�R�����P�|�c�@�m�n�S�S�Q�v�̍Ō�ŁA�I�[�N�E���B���b�W�̂��Ƃ������܂����B �@�I�[�N�E�����b�W�̂��Ƃ͂����m�̕����������ƂƎv���܂��B�@��N�A�n�݂R�O���N���}�����܂����B�@�I�[�N�E���B���b�W�͏o���̓����A�قƂ�ǂ̐l���O���ɖ��������u�z�^�̎����\���f���v��ڎw���A���d�Ǝv���钧�������A��{�@����������[�_�[�ɓ����܂��R�O��O��̕��������A���R�s�ׁ̗E�������i���͍��R�s�ƂȂ�j�ɁA��P���I�C���V���b�N�ŊJ�������f�����r�n���w�����āA��������{���n���ڂ��ꂽ�̂ł��B �@���̗��O�́u�P�O�O�N�����Ĉ�����͂P�O�O�N�g���郂�m�Ɂv �@�@�@�@�@�@�@�@�u���o���猚���܂Łv �@�@�@�@�@�@�@�@�u�q�ǂ���l�A�h���O���ꗱ�v�Ƃ��������t�ł����B�@�����ς���Ă����܂���B�@�����āA���̍l�����͋ߔN�܂��܂��]������Ă���܂��B �@�������L���ł͂���܂��A�����u�V�����@���E�N���u�v�ɓ�����͍̂��`�Ζ���̂P�X�X�P�N�Ǝv���܂��B�@���A����ȑO�ɂ����R��K��Ă����Ƃ��ɂ́A�K�₵�Ă���܂����̂ŁA�r�n���A�тɂ���ė̎R�ɕς���Ă䂭�̌��Ă���܂����B�@���̌�P�X�X�U�N�ɓ��ʉ���̐��x���ł��A������ɓ���܂����B���ʉ���ɂ͖��N�P�Q���ɂȂ�܂��ƋL�O�i�������Ă��܂��B�@���̋L�O�i���ʐ^�ł����Ղ��܂��傤�B �@  �@ �@ �@ �@ �@�@�X�V�N�x�@�I���S�[���@�@�@�@�@�@�A�X�W�N�x�t�c�h�@�@�@�@�@�@�B�@�X�X�N�x�p�ނ̊z �@�A�̏t�c�h�͍��R�̓`���H�|�i�ł�����܂��B�@�n���[�V�����ł��ꂢ�ɎB��Ă��܂���A�N���Ƌ��ɐ[�݂̂���F�����ɕω����Ă��܂����B �@�B�͖k���́i�m���x�R���H�j�̏��w�Z���p�Z�Ŏ���邱�ƂɂȂ������A�L���Ɏg���Ă������ޗ��ɂ��Ċz������܂����B�i�ʐ^�̓�{�������͎��̏��w�Z����̍Z��ɂ��������̂ł��B���͖L�����̖���ɕ~�n�̈�p�Ɉړ]���Ă���܂��j �@  �@ �@ �@ �@ �@�C�Q�O�O�O�N�x���v�@�@�@�@�@�@�@�@�D�O�P�N�x��i�i���j�@�@�@�@�@�@�E�O�Q�N�x���R�� �@ �@�C�̓~�Y�i���ނ̒u���v�ł��B�@�d�グ�͕ٕ��i�_�����S�B�S���̑����y���Đ����ē����F����Ԓ��F�̖��@�痿�j���g�p�������F�I�C���ł��B �@�D��̖̖��ڂ�t���ς̗t���̂悤�ɐڍ������w�I�[�N���[�t�M�x�A�������A�ʕ��A���َq�Ȃǂ��ڂ�����A���̏�̂Ƃ�[��ԑ�ɂ��g����B �@�E�T�N���̂܂܂Ŕ҂��A�̕\�ʂ̌`�����̂܂ܐ������A�@�����Ŏd�グ���w���R�i���˂�j���~�j�{�E���x�B���̔N�́w���{�쒹�ɉ�J�����_�[�v������܂����B �@  �@ �@ �@ �@ �@�@�F�O�R�N�x�@�p�̖@�@�@�@�@�@�@�G�O�S�N�x�@�p�̖@�@�@�@�@�@�H�O�T�N�x�@�J�c���̖� �@�@�F�O�R�N�x�@�p�̖@�@�@�@�@�@�@�G�O�S�N�x�@�p�̖@�@�@�@�@�@�H�O�T�N�x�@�J�c���̖��@�F�p�i�ق��j�̖��g���p�t��͂����w�p���[�t�M�x�i�@�����h�j �@�G�@�F���l�ɖp�̖Ȃ̂ł����A�R���̓��̐ߋ�ɍ��킹�āA�w�p���[�t�M�x�i���h���d�グ�j�B�������̖ł�����z�I�B�@���̍ނ̖��͂́A���L�̗��������F�����Ɩؖڂׂ̍₩���ł��B���Ԃ������Ė��h���Ŏd�グ�Ă���܂��B �@�H�M�̒��قǂɉ����������܂��B����̓J�c���̌͂�t���u���Ă���܂��B �@�d�グ�͌×����g���Ă����V�R�N���~�����g���Ă��܂��B�@���̃N���~�̓I�[�N�E���B���b�W�̒J�ō̎悵���N���~�̊k������A���o��������ؖȕz�ɕ�݁A���O�O�ɐ��肱�Ǝ莆�ɏ����Ă���܂����B �@���̂悤�ȉ�������Ȃ���A���̂��Ƃ�������i�Ɍ����Ă��܂��܂����A�I�[�N�E���B���b�W�̐E�l����̎v�������߂�ꂽ��i�Ȃ�ł��B �@�Ō�� �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�I�@�P�Q��ނ̖̑g�ݍ��킹��@�@�@�@�@�@�J�R�O���N�L�O�̃J�b�R�[���v �@���̑��ɂ����_����܂��B�@�G�R�Ƃ������ւɎ��R�̂₳������`���Ă����I��i�X�ł��B �@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�S�Q�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�R���@�L �@�@�@�@�z�[���y�[�W�ҏW�����@�Љ�

|

�@�w��N�͋M�a�̒����ӂ̎��R�A�ԖA�ԁX���y���܂��Ă�������B�@���N�͂ǂ�ȐV��悪���邩�y���݂��x�@�Ƃ̃��[�������������܂����B �@�C�ɂ��Ă��������A���܊J���Ă��������Ă��邱�Ƃ�����������������B�@ �@�Ƃ����Ă��A���N����N�Ɠ������Ƃ��p�����A�G�߂̓����̈Ⴂ�Ƃ���ɉ����鑐�̔����̈Ⴂ���f�ڂ������ł��܂����̂ŁA���҂ɓY������������܂���Ƃ͕ԐM�������グ�Ă����܂����B�@���A�{���l�l�ɂ́w���z�̂悫���Ɓx��S�����Ă��܂��̂ŁA�����Ȃ����ƍl���܂����Ƃ���A�g�̉��̂��Ƃ͂ǂ����Ǝv���A�{���͂��̃z�[���y�[�W���쐬���Ă���܂��������Љ�邱�Ƃɂ��܂����B �@�~�n�ƉƑS�͓̂�����̉䂪�Ƃł����A�q�������̕�����쑤�ɂ������߂ɁA���̕����͓��k�̈�ԗ₽���Ƃ���ƂȂ�܂����B�@�������A�w�t����3�R�x�̂��������R�Ƒ�J�R�͐^���ʂɌ�����̂��ō��ł��B �@�ł́A�������܂��B �@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@���������������{�I�ł��B�@����ɑ����ėm���^���X�ł��B �@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�����E�����{�I�ƂȂ��Ă���܂��@�@�@�@�@�@�@�������ʂ����ƃp�\�R���ł� �@ �@�@���̌������Ɍ�����̂������R�ł��B���̍��ɑ�J�R�A���ӎR�Ƒ����܂��B �@�@���̍����ɋ��ɂ́A�{�I���炠�ӂꂽ�{���_���{�[���Őςݍ��܂�Ă��܂��B �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�_���{�[�����Ɗe��z���ł��@�@�@�@�@�@�@���ׂ̗ɁA����@�����p�� �@�@�@�Ō�ɁA�����ɂ͐蔲���O�̐V���Ɗe�����ς܂�Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�ȏ�ł��B�@�W��Ԃł������̂Ƃ�����ɕs�ւ͊����Ă���܂���B�@�Ƃ������̖̂{�I�ɓ��肫��Ȃ��Ȃ��Ă���A�Q��قǐ������n�߂܂������̂Ă��ꂸ�ŁA�|���̎ז��ɂȂ邱�Ƃ��т��������ł��B�@�Q���d�ˎ��̖{�I���w�����悤�ƌ��͌��܂��Ă���̂ł����A�ł͉����ɔz�u����̂��v�Ă��܂��ƌ��f�Ɏ����Ă���܂���B �@���q�ɕ����̊O�ɂ�������P�{�̃X�`�[�����̖{�I��������ƌ������̂ł����A�悫�Ԏ�����������܂���ɐi�߂܂���B �@�Ƃ���ŁA�{�I�Ɨm���^���X�͂Q�W�N�O�i���a�T�R�N����j����w�����n�߂����j�b�g���̂��̂ł��B�@���{��A���E�ł��L���ȃ��}�n�y��̂��̂ł����̂ŁA���̉�ЂȂ�|�Y���邱�Ƃ��A�����𒆎~���邱�Ƃ��������낤�ƁA�����̎����ł͏��X���������āA��Ԉ����ȃV���[�Y�̂��̂������n�߂܂����B�@�@�����A�P�T�N�`�Q�O�N�O�܂ł͏펞�ɂ�����܂������A���̌�͎��Y�ɐ�ւ���Ă��܂��܂����B�@�����̃p���t���b�g�͎c���Ă���܂��A�������Y�Ȃ�Ή����Ă���̂ł��傤���B �@����͏��a���畽���ɁA���̕��������ɂP�W�N�ڂł��B�@�u�P�O�O�N�������Ĉ�����͂P�O�O�N�g����A�g�����v�Ƃ����A�I�[�N�E�r�b���W�̉���ɂȂ��Ă��܂��B �@���̉Ƌ���P�O�O�N�͑��v�A����P�O�O�N�o���Ė����o�Ă���Ǝv���Ĕ����n�߂����Ƃ������ɋL�^���Ă������Ǝv���܂��B�@ �@ �@ |

| �@COLUMN�P�|D�@NO�S�S�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P���Q�P���@�L �@�����̍u���ɂЂ���������̂������āE�E

|

�@�G�b�Z�C�@�e�@�w�����E�X�|�[�c�A�u����x�ɁA1��20���t���œ��͂����u�Q�O�O�U�@�ǂ��Ȃ���{�o�ρv�Ƒ肵���A����@�S������̍u�����e�������Ă���Ƃ��A�ȉ��̂Ƃ���ň�a���Ƃ������A���_�Ƃ������A�ꌾ�������������C���ɂȂ��Ă����B�@���̓��e�́� �@�w�E�����A�����ł̔����̓����͂��Ă����B���������{��������������Ă��邩�炾�B�Ƃ̈�̌��_���������B�@���̂Ƃ������l�̗F�l�ɉ�����B�@�����āA�ނ͌������B�@ ��������͐̂��炠�����A���A�l�����͐��[�����痧���オ�������{�ɂ�������Ă��������w�������B�@���̎Ⴂ�����l�ɂ͂��̊�������B���̓��{�l�̌ւ�A�p���[�ɑ��h�̔O������Ă��Ȃ��B�x �@ �@�����āA�����ڊo�߂̂Ƃ��ɁA�����Ƃɂ����Ă��郁���p���Ɏ肪�L�т��B�@�����āA����Ȃ��Ƃ��������Ȃ���Ă����B �@�����̎�҂͓��{�̉��ɁA�ǂ�ȂƂ���ɑ��h�̔O��������̂��낤���H�@ �@�����̗��j�߂�ƁA�����ȑ��ʂ�������B�@���E�m�n�P�̕����E�������ւ�Ƃ����������B�@���̔��ʁA�h�ǂ̂悤�ɂ��Đ������l�̖����\���E�����ɂ����炸�A�H���Ă����邩�h�Ƃ����ۑ����ɓ���Ă����B�@ �@19�T0�`�U0�N��̒���������{������A��㕜���ƌo�ϔ��W���Ă���p�͑A�܂����A�f���炵�����������Ƃ��낤�B�@ �@���̌�̒�����1960�N��́u�����v���v���̌�́A1970�N��ɓ���u�@�o�ω��v�E����v�ɂ��A���ʂƂ��Ă��������o�����X���������n�x�̐��܂ꂽ�����ł͂��邪�A�S�̂��猩��Δj�|�̐����Ō��݂��A������͐i�R���Ă���B �@�@����䂦�ɁA�H�����߂邱�Ƃ�E���A���̖L������ɂ����l���猩���Ƃ��A���{�͑��h���A����鍑�Ŗ����Ȃ����Ƃ������Ƃł��낤�B �@�������̓��{�l�͈ꎞ�̎��M�������A�u�s���E�s���E�s�M�v�̓��X�̒��ɂ���Ƃ����邾�낤�B�@�@�@�@����͂ǂ�ȉ��l�ς��������̎��M�r���Ȃ̂ł��낤���B �@�ǂ����������������͖����ȗ��ςݏグ���Ă����A�u�ߑ㐼���v�z�E���l�ρv�̒��ł��Ȃ�̕������̉��[���܂ō��荞�܂�Ă��܂������Ɏ������B�@ �@���̖͔͂Ƃ��Ă������Ă͂ǂ̂悤�ȗ��j�ߒ��̒�����A�u�ߑ�Љ�v�ݏo���A�����ɂ��������̂ł��낤���B�@�����A1�N������j���w���x�ł́A�w�Ґ搶�̉���̈�A��������x�̂��ƂŎ����Ȃǂ��Ă�킯������܂���B�@���A�Ȋw�I�E���ؓI�ł͂Ȃ��������Ǝv�������x�̂��ƂȂ�A�[���Ƃ����킯�ł�����܂���B �@�����ŁA���̈�[�����Ă݂邱�Ƃ̑�������������Ă��������Ă��܂��B���A�����̎��ł͂Ȃ��̂ő����܂���B�@�i�����Ȃ��Ƃł͓���܂Ƃ߂��Ȃ����Ƃ��炢�͊����Ă��܂��j �@�ƌ����B���@���\�|�^�~�A�E�G�W�v�g�ɒ[����I���G���g��������n�܂�A�M���V���E�w���j�Y�������ւƓ`�d���A�₪�Ēn���C�S�悩�琼�A�W�A�܂ł��ށA�i���ɑ������Ǝv��ꂽ�Ñネ�[�}�Љ�Ɉ����p����Ă������B�@ �@�����āA����n��Ƃ��鎞��ł͕��a�Ɣɉh�̎������������A����͈ꕔ�̋M����G���[�g�̘b�ŁA�����̖��O�ɂƂ��Ắu�n���Ɨ}���v�A�����āu�����ƍR���v�̒��A�����`�ߐ��`�ߑ�ւƎ��͗���Ă������Ǝ��ɂ͎v����B �@���[���b�p�̒��S�͒������琼�Ɉړ����A�u��q�C����v�ƂȂ����B �@�����ŁA�����ɒʂ���u�Y�ƕ����̐����v�Ɓu�������Ƃ̌`���v�ƂȂ��ďW�ꂽ�B �@�ړI�Ɍ������č��������d�v�����A�l�ގЉ�̐i���̍Ő�[���s���Ƃ̎����Ǝg�����������B�@�����ɂ����ɂ́A���[���b�p�Љ�ȊO�ɂ͐N���I�E�U���I�ȍs���ƂȂ����B�i�A���n�o�c�A�z��f�ՂȂǂ͂��̓T�^�ł���j �@�����ŁA���̋ߑト�[���p�Љ����̑Ώۂɂ������͂Ȃ��B����ǂ��납�A�l�ނ̗��j���i�������ƍl���܂��B�����A�i���݂̂��������ꂽ�̂ł͎藎���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@���A�@�@���̎�����A�ǂ�ȏ�ʂł��A�����ɂ͗��\�����邱�Ƃ��炢�͑̌����A�m���Ƃ��Ď������킹�Ă������ł��B �@�����A���ĎЉ���グ�ė����v�z�A�����A�Љ�V�X�e���́A���A�s���l�܂�A�ɂ������������������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���A������̂ł��B �@�u�l�n�q�d�@�`�m�c�@�l�n�q�d�n�Ɓu���I�L���������߂�v�v�z�Ǝd�g�ł��B �@�č��_�Ƃ���e����`�͎��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɋ}���ɔj�ǂɌ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@ �@ �@�킪���{�̏���呍���̍Ō�̎{�����j�������A�{����3�ʂɋL�ڂ���A�g�b�v�́u�č������ĂёS�ʋ֗A�v�ł��B �@�E���ǂ݂��������́u���v�s���A�ȑf�Ō����I�Ȑ��{�̎����v�ƌ����Ă��܂��B�@������́A�����Љ�i���Љ�̏o���Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@20���I�Љ�̃V�X�e���������d�����A�g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�������A���ǁE���P�E���v�����悤�Ƃ������Ƃł��傤���A�ʂ����Ă���Ȃ��ƂŖ��������}����̂ł��傤���B �@���Ƃ�������͔_�Ɗv����Y�Ɗv������̂悤�ȑ�ϊv�̒��ɂ���ƍl���܂��B�@ �@�����ɁA���U�藐���A����U��グ�Ă��邪�I�Ă���̂ł��傤���B �@20���I�̎v�z�A���O�A�d�g�݂̉�������ł́A���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɒn�����̂��Ȃ��ɏ����s�������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�������A����͒����I�ɂ���Ȓ������Ԃ�������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B�@�����āA20���I�̎��̎��ł������邱�Ƃ��ł������ȁA�w�y�����A�D���ɂȂ�A�[���ł��鎖���x���_�Ԍ���邩��ł��B �@�Ō�ɁA�����2��ڂƂȂ�܂����A�u���Ƃ̕i�i�v�����@���F�@���A�{���̒����L���̈ꕔ���L�ڂ��܂��B �@�ł��邱�ƂȂ�A�����̐��E�̍��A�l�тƂɒ��ڂ���A���h����鍑�ƂȂ肽�����̂��Ǝv������ł��B�@��l�ЂƂ肪���������������A���ꂪ�l�b�g���[�N�ƂȂ�A�n��̏W���̂ƂȂ��āA21���I�̈�̃��f���ƂȂ�C�C�i�A�`�ƍl���Ă��܂��B �@�w���{�l�͕n�����B�@���������M���B�@���E�ł�����A�ǂ����Ă������c���Ăق���������������Ƃ�����A����͓��{�l���x�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�|�[���E�N���[�f���A1943�N�A�p���ɂāj �@~�w���W���k���B�G���x�Ƒ肳�ꂽ���̎��W�́A�吳�������珺�a�̏��߂ɂ����āA���t�����X��g�߂����l�A�|�[���E�N���[�f���̒���ł��B �@���{�l�̎��R�ς���I��Ɏ䂩��A���{���u���ɌÂ������������Ȃ���A����������ɋߑ㕶���ɓK�����������v�Ə^�������l��g�́A�푈�̋A����܂������ɁA��Ɍf�����悤�Ȍ��t���₵�Ă��܂����B �@���ꂩ��60�]�N�[�[�[�B �@���{�l�͐�Ђ������сA��Ղ̕����𐋂��A�����ĂȂ��ɉh��搉̂��Ă��܂��B�������A����͎��l��g���h�����Ă�܂Ȃ������u���M�ȍ��v�̎p�ł��傤���B �@���{���͂��ߐ��E���̐�i���ŎЉ�̍r�p���i��ł���̂͂Ȃ��Ȃ̂��B �@�u�_���ƍ����v�Ƃ������Č^�����̊�{�v�z���{�������Ă�����E�B�@ �@����ɑ��肤�鉿�l�Ƃ��Ắu��ƌ`�v�̉\���B �@�������́A���{�͐��E�ŗB��́u��ƌ`�̕����v�ł���A���E�Ɍւ邱�̓Ǝ��̍��������������߂��ׂ��Ƃł���A�Ɛ����܂��B �@�����āA�e����߂�����ɓ������ďЉ�Ă���̂��A���̎��l�̌��t�Ȃ̂ł��B�x �O�̃y�[�W�͂����炩��ǂ��� |