|

�����̃y�[�W�ȑO�� �R�����͂������ |

|||||||

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�U�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�V���@�L �@�@�@�@�@�@���J�̌�A��̗l�q�� |

�@������w�ʐڍu���̂Q���ځi�Q���P�U���j�͉J�ƂȂ�܂����B�@�������X�J�Ȃǂł͂���܂���A�ԈႢ�Ȃ����邪�߂Â����J�ł����B �@�����A��ɏo�Ă݂܂����B �@�@�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�Q���X���B�e�̕������ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���P�V���B�e�̕����� �@�Q���X���̃z�[���y�[�W�ɊJ�Ԃ܂łU�`�V���Ə����Ăł��傤���B�@�{���͊��ɂW���ڂł��B�@�B�e�͌ߑO�X���ł����A���z���オ����t���߂Ă̕������̊J�ԂƂȂ�̂ł����A�ǂ��Ȃ�܂����H�@�T�c�L�ɍ�������̂��̂͌㐔���x���Ȃ肻���ł����E�E�E�E �@  �@ �@ �@ �@ �@�@�@�@�@�`���[���b�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q���V���X�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������G���h�E�@ �@�u������G���h�E�v�ɂ͔���q���h�������邽�߂ɖԂ��˂��Ă����܂������A�{�c�{�c���ɒ������Ԃ��c�ɒ���ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂ�܂����B�@���\�Z���`�̐ϐ��~���z�����肪���ꂩ��h���h���������܂��B �@ �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j��P�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�C���M��V�ɉ˂���ꂽ�� �@�u�j��P�v���V���̗t�̓���ւ����I����Ă��܂����B �@�u�q�C���M��V�v�̎}�ɂ́A�J�}�L���ł͂Ȃ������˂����Ă��܂��B�����o�ꂷ��̂ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@��̎ʐ^�́A�R�����P�|D�@NO�S�S�W�@�Q���P���Ɍf�ڂ����A�u�Ԗ݂݂����Ȑ���v�ł��B �@������̖{���̗l�q�� �@  �@ �@ �@ �@ �@�{�J�V�ȂǓ���Ȃ��Ă��\���ɐ���̖���`���Ă���Ă��܂��B �@ �@�Ō�͎֑��ł��B�@�䂪�Ƃ̒�ɂ́u�l�R���i�M�v������܂���B����͐����Ԃł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��J���Ƃɏt�̓����ł��B �@�@�i�NjL�j �@�����̕������̐F�����炵�āA���z���オ��炭��ł͂Ȃ����ƌߌ�R���A��ɏo�Ă݂܂�����A�����̂Ƃ���ł����B �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P5���@�L �@���������A���܂����B������w�ʐڍu�� |

�@�����S�����N���A�V����ǂށA�X�g���b�`�A�|���A�q��Ɖ������̂Ƃ���B�@ �@�ߑO�W�����Ƃ��o��B�@�u�`�͂P�O�����S�����ԂV���Ԕ��ŁA�����U���Ԃ̍u�`�ł����B�@���b�����u�t����ς̂悤�ł������A�������܂܂̎�u������ςł����B �@B4�̃m�[�g�ɂP�S���̃��������܂����B�@�������S���Ԃ���܂��B�@�����Q�O���ȏ�̍u�`�^�ƂȂ�܂��傤�B�@���̌�A�ǂݒ������[�v���őł��o���Č������ł��B �@���݂̎��ԁA�ߌ�̂X���ł��A�ق����ǂ��Ȃ��Ă��܂��B �@���₷�݂Ȃ����B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�X �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�S���@�L �@�C��n�������Ƃ�����A���a17�N���܂�

|

�@�䂪�Ƃ̓��₩�Ƃ������̓S�`���}�[�i�ϗt�A���A�C���R�A�e��Ԃ牺�����A���j�̃��r���O�E���[���̃{�[�h�̏�ɓ������ɐ��l�`�̐��������Ă䂫�܂��B �@�����ԁA�ׂ̘a���̍ŏ㕔�̌˒I�̉��ɖ����Ă���ߋ����̂��Ƃ��v���o���A�����Z���Ύs�́h���a���h�Ɂu���a17�N���܂�́h�܌��l�`�h����������Ă���܂����v�Ɠd�b�����܂����B �@�u�ʐ^���B���đ��邩�A���[���ő��M���Ăق����v�Ƃ̕Ԏ��ł����B �@�g���Ȍߌ�̓������ł����̂�2���ԋ������āA����t�����I���܂������A�ȂɂԂa17�N�i�O�N�̂P�Q��8�������{�R�̐^��p�U���ł��j�̑㕨�ł��B�@���ɐH���Ă�����̂�����A�ꕔ�͔j�����Ă���Ƃ��������܂��B �@�ʐ^���B���đ���܂��ƁA��x�������Ă݂܂��B�Ƌ��ɉ��L�̂��Ƃ̂��u�˂�����܂����B�@�@���Q�肦�܂����H�@�A�W���͒����ɂƂ͎Q��܂��X�����ł����@�B�W�����@�͂��C���肦�܂����i���q�l�Ɏ�ŐG��Ă��炤���߂Ɂj�ł����B �@�S��OK�ƕԎ������܂������A���Ăǂ��Ȃ�܂����Ƃ��E�E�E �@���̑O�ɁA���̃z�[���y�[�W�����̕��ɓW���������܂��B �@�܂��́A���ꕨ�̔����炨�������܂��傤�B �@�@  �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@�@  �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@���ł����A�����̂܂܂̕�������A�����j�����Ă��܂��Ă�����̂�����܂��B �@�ʐ^�ł͂悭��������ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����A�_���{�[�����̎������̂��̂����̂��̂Ɣ�ׂ悤������܂���B�i�������A�ߎ��Ȏ����Ńr�[�����̎��͂��Ȃ莆���𗎂Ƃ������̂������܂����E�E�j �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ԓɂ݂��������u����~��v�ł� �@�@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�����̕��Ґl�`�ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂̑O�ɂ͂��������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�̂ł��B �@���āA�C��n�������Ƃ�����܌��l�`�̂��Ƃł����A�����1988�N�̂��Ƃł��B �@���`�̃C�M���X�n�L�͍����u�X���C���[�E�O���[�v�v���J���E�^�c���Ă���A���ł����`�ŋK�́A�O���[�h�A�[���x��NO�P�A�Q�𑈂����Ï�i�^�C�N�[�V���j��CITY�EPLAZA�V���b�s���O�E�Z���^�[�ɃL�[�e�i���g�Ƃ��ďo�X�����u���j�[�E�A�s�^�h�����n�Ɂh�v���ɂ���A���{���X�g�����̓�����ɓW������܂����B�i���̃��X�g�����A���݂͑��݂��邩�ǂ����m��܂���j �@1��A1�����ԁA2�N�قǓW�������1989�N�ɋA�����Ă���Ǝv���܂��B �@���̋A���ȗ���16�`7�N�A��x�����̖ڂ����邱�Ƃ����������̂ł�����E�E�E �@���`�œW�����ꂽ�؋��̕i���A���̒�����o�Ă��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L����ŏ����ꂽ�u�܌��l�`�v�i�ߋ����j�̏Љ�ł��B �@ �@���āA���a���ւ̊̋��͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�@�W��̘a���ɔ���قǂ̃X�y�[�X���߂Ă��܂��B�@�X���������猩�ɗ��Ă��������B �@ �@�i�NjL�j�j�u��̂ڂ�v�Ƃ����ǂ݂Ɗ������Ȃ��Ȃ��o�Ă��܂���ł����B�@�u�����͂��v�Ƃ��u�D������v�Ƃ̃C���[�W�ɔ����Ă�������ł��B�@����Ɓu����~��v�Ɠ��͂ł��܂����B�@�ŏ��ɓǂ܂ꂽ���́u�w�����v�Ƃ������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@�C�ɂȂ��Ē��ׂĂ݂܂�����A�Ă̒�ł����i�Q���P�S��PM7���j�B �@����ɁA�����Ȃ��o�Ă��Ȃ��������̖���p�������܂����B�i�Q���P�T��AM�V���j �@����Ȃ��Ƃ��A���コ��ɑ����邱�Ƃł��傤�B �@������A������w�̖ʐڍu���u���[���b�p�������E��EU]�ł��B�Q���ԂŘA���łP�O���Ԃ̍u�`�ł��B�@�y���݂ł��B �@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�W �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�R���@�L �@�{���A�{�I�����o�������̂́E�E�E

|

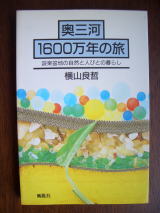

�@�{���Q���P�R���͐V���x�����ł����B�@�g�C���Ɏ������̂͂Q���P�P���ɏЉ���u���O�͂P�U�O�O���N�O�̗��v�Ɓu�Ñ�_�s�@���O�́v�ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@��Ɏ�ɂƂ����̂��u���O�́@�P�U�O�O���N�̗��v�T�u�^�C�g���ɂ́u�݊y�~�n�̎��R�Ɛl�тƂ̕�炵�v�Ə����Ă���܂������A�n���w�̖{�̂悤�Ŋ��҂������Ƀp���p���Ƃ߂����Ă݂܂��ƁA�ʐ^��}�������m��ʊԂɂЂ������܂����B�@�L������ׂ̒Ë�̋��R�̂��ƂȂǁA�����ĖP�����̐A�т���̐疇�c�ȂǁA���Q�����Ă���n���ɏo���킵������ł��傤�B�@ �@���ꂾ���łȂ��A���̒n��͓��{�ő�̒f�w�ђ����\�����̓�Ɉʒn���Ă���A�݊y�~�n�̒n�`��n���͕ω��ɔ��ł���A�����ɐ������Ă���l�тƂɗl�X�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ�����Ă��܂��B �@�܂��A�Ȃ�����ȎR���Ɂu�P�����R���R�����فv�����݂��ꂽ����������A����P����K�˂��Ƃ��ɂ͂��̖{�����Q���A�����Ă݂����A�K�˂Č������Ƃ�����}�[�N���܂����B �@���݁A���̔����ق̉���ŗF�̉��̕��������グ�Ă��܂��̂ŁA���܂łɂ܂��Ėʔ������b��������̂ł͂Ȃ����ƁA����̐A�т̎����҂�������Ȃ�܂����B �@ �@���āA�Q���P�T�ƂP�U���̂Q���ԁE�P�O���ԃR�[�X�Ŏ��{����������w�̖ʐڎ��Ɓi�W���^�j�Ȗڂ́u���[���b�p�������E��EU�v���A���m�w�K�Z���^�[�i�����E������w���j�Ŏ�u���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�@ �@����Ȃ��Ƃ����邽�߂ł��傤���A�{���͏��I����R���̖{�����o���܂����B �@�w�������̑������Ԃɕ��ׂ܂��ƈȉ��̂悤�ł��B �@  �@ �@ �@ �@ �@�u���������S����Ƃ��v�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N���s�A���a�T�V�N21���j����@��ꟁE���ŁA�w����1985�N�i���a60�N�j4��3���ŁA���\���Ɂu���g�����[���h���X�v�ɂčw���ƋL����Ă��܂��B �@�u�p�����S�_�Ɋw�ԁ@���͓����łт�v1985�N2��1���ɔ��s���ꂽ�����ŁA���̔N��6��26���w���ƋL����Ă��܂��B�@���̌�1997�N2��2���ēǂƂ��L�^������܂��B �@�u����ʏ����Ƃ̋��S�@�J���^�S�̈⏑�v�X�{�@�N�Y�E����1989�N6���ɑ�1�ł��o����Ă���A���̍w����1990�N4��13���AHONG�@KONG���qROOM�ɂċL���i��`�̃��E���W�ł��傤���H�j�Ƃ���܂��B �@����3����2��11���Љ�́A����d�ᎁ�̌Ñ�j�������l�A�����ǂ����ōĂя��I�ɖ߂����̂����m��܂��A���Ƃ�������͑傫�Ȏ���̓]�����̒����֍s���i��ł���Ɗ����Ȃ��킯�ɂ͂����܂���̂ŁA���Ƃ��p���p���ł��ڂ�ʂ��Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B �@�����̎������̎v�l�Ɛ����Ƃ͖����łȂ��ǂ��납���Ă��藣����Ȃ��ߑト�[���b�p�A���̋ߑ�ɂ�����O�̃��[���b�p�������ǂ̂悤�Ɍ���邩�A��ϋ��������Ă�W���u�`��10���Ԃł��B �@ �@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�V �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�Q���@�L �@�@�@�@���N���R�̉Ɓ@���h���ڒn�ɂ�

|

�@���N�ɓ���t�b�Ǝv���������A�������̎U�������͂����ĕ����Ă݂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�@��������H��ς��đ��X�ƍ⓹��o�鏭�N���R�̉ƂɌ������܂����B �@�w�������N���R�̉Ƃɏh�����Ė�O�������鎞�A�J�̓��O�̃t�@�C���[�X�g�[�����o���Ȃ����ȂǁA�����ʼn̍ՓT�����Ă���̈�ق̗���ŁA�h�c�u���V�C�h�̊Ŕ��ڂɓ���܂����B�i����������̂ł����A�t�R�[�X�ŕ����Ă����̂ŗǂ�������̂ł��j�@���h�_���������Ă��邭�ڒn�Ɍ������ĂQ�O���[�g��������܂����B�@�����ɁA����ȊŔƑ������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@  �@ �@ �@ �@ �@�Ζʊp�x���S�T�x�ȏ�̂Ƃ���A���͎���̓y��������Ăނ��o���ł��B�@ �@����ł��召�̍����ăK�b�`���ƒn�ʂ������Ă��܂��B�@���グ��ƂP�T�`�Q�O���[�g���͂��肻���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�z������̔��Â����ł̎B�e�ł����B�@���āA�A�낤���Ƒ���������Ɖ��F�̉Ԃ��ڂɗ��܂�܂����B�u�}���T�N�v�̉Ԃ̂悤�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@ �@�@�܂����Ǝv���Ď�ɂ��Ă݂�ƁA�ԈႢ������܂���B�@�c�u���W�C�̔��Α��̎Ζʂ̒�ŁA�����Ԃ��ꂽ�Q�`�R���[�g���̃}���T�N�̖���������Ă��܂����B�@�d�Ȃ�悤�ɓ|���������Ԃ����Ă��܂��B�@�����グ�悤�Ƃ��܂������A����������Ă��܂������ł����̂Ŏ~�߂܂����B �@ �@�Ȃ��A�^�������Ƃ����܂��ƁA��N�̃}���T�N�̓R�����P�|D�@NO�Q�O�V��NO�Q�O�W�̂R���Q���ƂR���̘A���Ŏ��グ�Ă�������ł��B �@���N�͑S�ʂɊJ�Ԃ͒x��Ă��܂��B�@�����ō�N�̖��J�̃}���T�N�̖̂Ƃ���ɍs���Č��܂����B�@��͂艽�̋C�z������܂���B �@���ꂽ�Ζʂ̂Ƃ���Ő��������}���T�N�͂܂����Ō�̊J�ԂȂǂƎv���đ��߂ɍ炢���̂ł͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����E�E�E�{���P�Q���A������x�K�˂Ă݂܂��B �@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�Q�O�O�T�N�R���Q���t���䋅��̋߂��@�@�@�@�@�@�Q�O�O�T�N�R���R���z���r�̃}���T�N �@�i�NjL�j �@�u�c�u���W�C�v�̂��Ƃׂ悤�ƁA�S�Ȏ��T�ȂǂŒ��ׂĂ݂܂�������������܂���B �@���N���R�̉Ƃ̕��ɐu�˂Ă݂܂��B�@���̎��ɂ܂��A���m�点���܂��B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�P���@�L �@������w�u�l�Ԃ̒T����U�v�@���{��

|

�@������w�́u�l�Ԃ̒T����U�v�̓��A���{�҂Ƃł������̂ł��傤���l�X�ȉȖڂ�����܂����A���̂����u�������{�̗��j�v�i����X�U�V�N�E����ۊ����̊J�n����P�T�U�W�N�D�c�M���̋��s�����܂Łj�Ɓu�ߐ����{�̗��j�v�i�퍑���ォ��]�˖����E�����ېV�O��܂Łj�͊��Ɏ�u���܂����B�i�i�����ō��i���Ă��邩�͕ʂł��j�@���N�̏���́u�ߑ���{�ƍ��ێЉ�v�i�����ېV��`�j����u���邱�Ƃ����Ɍ��肵�Ă���܂��B �@����敪�Ō���Ȃ�u���{�̌Ñ�v�������Ă��܂����A����͎�u���Ԃ̊W�ŁA���N�̉����Ɏ�u����\��ł��B�@�Ȃǂƍl���Ă������߂ł��傤�������{�I�߂Ă���ƁA����d�Ⴓ��́u�g�A�i�����j�̏����v�����@���Ï���i�������Ɂj����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�ׂɂ������u�V�̐�̑��z�v�i����͐p�\�̗��𒆐S�Ƃ���V�q�V�c�A�V���V�c�̌Ñ�j�����j�Ƌ��Ɏ��o���܂����B�@���V�Ă锒���i���܂�����͂����j�@�����@��Íc�q���������Ă��܂����B �@�u���Ƃ����v�̂ݓǂ�ŁA��������n�܂���{�̌Ñ�j�Ɋ��҂����Ă��܂��B �@�������i�Q���P�O���j�A�����V���̒����P�y�[�W�̍L�����Ɂu�h�Ñ�_�s�@���O�́h�@���{�̌����v�̍L�����o�Ă��܂����B�@�m�����̖{�͎����Ă���͂��ƒT���Ă݂܂��ƁA��͂肠��܂����B���ł��P�X�X�U�N�S���Q�T���ŁA�w���N�������V���P�P���Ƃ���܂����B�i���͂قƂ�ǂ̖{�ɍw���N�������L�����Ă��܂��j�@���̐��܂ꂽ�L���A�����Ă��̌㒆�w�����w�܂ʼn߂��������O�̗͂ǂ��m���Ă���n������������o�Ă��܂����B �@�E���ǂ݂����܂��Ɩ�n�䍑����Ƃ̊W���[�������ÁX�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���̖{�ׂ̗ɂ́u���O�́@�P�U�O�O���N�̗��v�i���}�Ёj���R�@�ǓN����̂��̂�����܂����B�i�P�X�X�P�N�P�O����S���A�w���͂P�X�X�R�N�R���R�O���ł��j�@���ꂪ���Ǝ��̑��Ƃ��������w�Z�̋����ł����B�i�����@�E���R�E�㉤���Z�E�A�@�P�����R���R�Ȋw�����يw�p�ψ��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���x�A�P�����R�[�ōs���Ă���u���낢��̐X�v�i����NPO�@�l�u�X�ѐ^�����v�j�̐A���ɍs�������ɂ͒n���̕��ɂ��낢�남�u�˂����������C�b�p�C�ɂȂ�܂����B �@�ƌ����悤�Ȃ��ƂŁA�܂��܂��L���̑̎����\�ʉ����܂����B�@�ǂ��Ȃ邱�ƂȂ̂ł��傤�B�@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�T �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���P�O���@�L �@�p�\�R���ō쐬�́u�m��\�����v��������

|

�@�m��\��������C�ɂȂ����͉̂��N�U��ł��傤���B�@�������N�͔[�t���z�������������Ƃ͂���܂���ł������A����ɂ������Ĕς킵���̂ق��������Ă��܂����B �@�Q���W���ɏ��ނ�����Ă��āA�ȒP�ɋL�����Ă݂�Ɗҕt���͂قƂ�ǖ����ł����A���A�Q���X���̒����Ɂu�Ő������ō��G�\�z�@�`HP���p�����ލ����`�@�f�[�^����邾���A�v�Z�������v�Ƃ���܂����̂ŁA�V�є����Œ��킵�Ă݂܂����B �@�z�[���y�[�W�͊ȒP�ɊJ�����Ƃ͏o���܂������������炪��ςł����B�@�ŏ��ɒ��ӎ���������ǂ�ł���ԂɁA�ʓ|�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�u�\�����̍쐬�v�ɐi�ނ��Ƃɂ��܂����B�@���ꂪ�����ł����B�Ƃ����Ă����̓~�X��������A�����Ƃ��Ȃǂł���ƂR�x�ڂ̏o�͂Ŋ������܂����B�@���v���ԂQ���Ԕ��ł����B������x�����悤�ȓ��e�ō쐬����Ȃ�A�R�O���ŏo����Ǝv���܂��B�i�������A�����������Ă��邱�Ɓj �@�Q���P�O���A�ǂ����҂�����邱�Ƃ��낤����Ɠǂݕ������Q���āA�ߑO�X���߂��ɂ͉��ɓ����i���_�������H�t����IC�̋߂��A�����������O���[���p���X�����c�̌������ꁄ�E�E���p�҂����Ȃ��ƕ����Ă���j�B�@�L�����ԏ�i�Q�`�R�O�O�䕪�j�͂W�������Ԃ��Ă��܂��B �@�Ƃ��낪�A���ނ��o���オ���Ă���Ύ葱���͎��ɊȒP�ł����B���̊ԂT���ł����B �@ �@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�ł��o�����\���� �@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@���M��������̔��ɓ���Ă������ŏI���ł��B�@���߂Ă����Ƃ�����W��̕��ɏ��ނ����Ă��������܂������A�ꌾ�u���\�ł��B���a���肵�܂��v�ŏI���ł����B �@����n��A����C�ŋC�������ǂ������̂ŗ���������������Ă��邱�Ƃɂ��܂����B �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�t�I���[�i���̓��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�������O�����h���Z���n�߂Ă��܂������h�O�����h�E�S���t�h������Ă����܂����B �@�\���͏I������̂ł��傤���A���̒��Ԃɓ���̂͂܂����������ȂƎv���܂����B �@�\���ʂ�Ȃ�A��₵�����ԂɌ��������ҕt������邱�ƂɂȂ�܂��傤�B�@������������o�����ɂ��������ƂƓ��̑̑��ɂȂ������Ƃ��ǂ������ł��B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�S �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���X���@�L �@���N�͏t�����x���ł�

|

�@�@�@  �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�ȏ�͍�N�E�P���Q�X���A�R�����P�|D�@NO�P�W�Q�i�A�����h�~���̍g�~�h�j�ł��B �@����K�˂Ă݂܂������A���X���F�̃��E�o�C������ł������A�~�̉ԉ�͂܂��g���ł߂Ă��܂����B �@�@�@�@  �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�A�����J�f�C�S �@�}���Ȃ̃A�����J�f�C�S�̓A���[���`����u���W���Ƃ������Ă�A�z�����鍑�̉Ԗł��B�@�Ă̊Ԓ��Ԃ��y���܂��Ă���܂��B������A���͂����̂Ƃ���ł��B �@ �@�@�����i�Q���X���j��ɏo�܂����B�@��Ԑ�ɍ炫�����ȕ��������B�e���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@��N�̕����������Ă݂܂��傤�B �@�R�����P�|D�@NO�P�X�P��NO�P�X�S�i�Q�O�O�T�N�Q���X���ƂP�S���ł��j �@  �@ �@  �@�@�@�@�@�@�@�@�Q���X���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���P�S�� �@�@�����̂悤�ɍ��N�̕������͂��Ƒ����ĂU�`�V���͂����肻���ł��B�@�Ƃ������Ƃ͂P�T�Ԉȏ�͏t�������x��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@���̕��A��C�ɏt�̑��Ԃ��J���A��𐁂��o���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B �@ �@���̒��̓������ɖ��Ȃ悤�ŁA���͋C�����Ȃ��Ƃ���〈���Ȃ��Ƃ���ő傫�ȕϊv�̃G�l���M�[���~�����Ă���悤�ł��B�@�S���₩�ɁC���Ȃ₩�Ɏ~�߂Ă䂫�������̂ł��B�@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���W���@�L �@�U���̓r����

|

�@���̂Ƃ���ӎ����ĉ������̎U�������t����ŕ����Ă���܂��B�@����ƕ��i�͋C�����Ȃ��������Ƃɖڂ����܂�܂��B �@�ŏ��́u���C�q��v����A�ʂɋt�������������ł͂Ȃ��̂ł��傤���A���i�͐Â��ɁA�̂�т�Ɣn����H�ׂĂ���S���̔n�̂����A��ԏ����Ȗؑ]��傫�ȃA���u�i�H�j�n�� ����ł䂫�܂����B�@���̂����ɂQ���͕Г��R�O���[�g���̈͂��n���������n�߂��̂ł��B �@�c��̂Q���͔ς킵�����ɉa��H�ב����Ă��܂����B�@���̊ԂP�T�����炢�������ł��傤���B�@�������V���b�^�[���������̂ł����A������ꂽ��ł�����N���ɂ͎B�e�ł��܂���ł����B�@ �@  �@ �@ �@ �@ �@�����͋v���Ԃ�Ɂu���N���R�̑��̓W�]��v�ɓo���Ă݂܂����B�@ �@�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�ɔ���ēV�ӂ���ĕx�m�R�̂悤�ɂ������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@���̂P�O����ɁA���C���ɒ����܂��ƂS���̔n�͍���Ƃ͈قȂ�A�����̗l�ɂ̂�т�ƐÂ��ɗ[�H�̔n����H�ׂĂ��܂����B �@�n�̔w�̌������ɁA��قǂ̗[�������ɒ������Ƃ��Ă��܂����̂ŁA�V���b�^�[�������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�܂�œ������ʂ��R���オ��悤�ł����B�@�w��̊�M�_�Ђ����̗[���ɉf���Đ_�X�����Ԃ����܂��Ă��܂����B�@�J�����ɂ����߂邱�Ƃ͏o���܂���ł����B �@ |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�Q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���T���@�L �@�@���~�T�x�ڂ̐ϐ�̓���

|

�@���A�������w�ɒ������ߌ�̂P�O�������A�`���`���ƐႪ�����͂��߂Ă��܂����B�@�䂪�Ƃɒ�������ɂ͖k���̓��͔���Ɣ����Ȃ��Ă��܂����B �@�����͂P�Z���`���[�g���̐ϐ�ł��B�@�O�C�����オ�炸�ߌ�ɂȂ��Ă��A�ł̏�̐�͗o���܂���B �@����Ȓ��g�[�̌����������ł̓n�C�r�X�J�X����^���ԂȉԂ��炩���Ă���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@  �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�q�ǂ��̍��u�D���ȐF�́H�v�ƕ������ƁA�����Ɂh�ԁh�Ɖ����Ă��܂������A���̂���͐Ԃ��h�h���悭�Ȃ�܂����B �@���₢��A�����łȂ����R�̑��A�ԁX�̌����Ă����F�̔g���Ȃ�A�ǂ����������������Ă���܂��B �@�����͑��̊O�̏����Ǝ����̃n�C�V�X�J�X���^�b�v�����\���܂����B |

| �@COLUMN�@�P�|D�@NO�S�T�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�Q���T���@�L �@�@�@���m�X�у{�����e�C�A�𗬉�ɎQ���@

|

�@���̉�J����邱�Ƃ͒m���Ă������A�Q���͌����킹�悤�Ǝv���Ă����B�@����ƍ�N�͂Q���Q�����Ă��Ȃ������u���낢��̐X�v�i�V��s�@�P�����j�̃��[�_�[�̈�l����d�b���������B�@���É��s���̉��A�v���Ԃ�Ɂu�}���v�܂�JR�ɏ�����B �@�Q���҂͏��Ȃ������A�Q�O�l���B�i������Ƃ��邩�ɂ�邪�A���������͎Q���҂�����Ǝv���Ă����j�B �@�Q�������o�[����̊����̕��Ȃ���Ȃ����B�@���̒��ɂ����ĎQ�������Ă݂悤���Ǝv���Ă����A�h���m��w�́u�̋��͑��v�|�v���̐X�h�i���m��w�̑n���T�O���N���Ƃ̈�Ƃ��ĂP�X�X�T�N����X�^�[�g�j�̕��������B�@�����̂X�O���͐l�̎肪���������ʂł���Ƃ̘b�����B�@���ݐA�т���Ă��钆���N�u�`�����������Ă͑����ł������A���ߏ���q�ɂ���ė�����ꂽ�Ƃ����̂ł���B �@�����Q�����Ă���x�g�i���Ń}���O���[�u��A�т��Ă���u��V�̉�v�̔��\���������B �@�R�`�[���̔��\�̂��ƂŁA���ꂼ��ɂP�i����������H�ו��Ō𗬉���{���ꂽ�B �@�Q�l�P�g�ɂȂ��āu���Ȃ��̂��ƒm�肽���E�J�[�h�v�Ō݂��̂��Ƃ�u�˂����Ȃ���A�m�荇���E�𗬂����čŌ�ɑ���̂��Ƃ��݂�ȂɏЉ��Ƃ����d�g�݂ł������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �Љ�̃J�[�h�ł� �Љ�̃J�[�h�ł��@���̕��@�͏��߂Ă̌o���ł��������A�Ȃ��Ȃ��ǂ��������Ǝv�����B �@���̑���͔��c�s�Łu�A���`�̉�v�Ŏ����ǂ����Ă�����R�삳��ł������B�@�����̍D���ȕ��ŁA�E�C�X�L�[�̊p�r�����Q����Ă����B�@�u���������v���͖Y��Ă����B�i�Ƃ������̓\�R�\�R�p�ӂ���Ă��邾�낤�ƍl���Ă����̂Łj�@�����ݓ��m����`���āA���߂���傢�ɐ���オ�����B �@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�삳��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\���Ă���܂� �@�����C������Ȃ̂́A���̊W�̉�ɎQ������Ɖ������̊�Ȃ��݂��������Ƃł��B �@�{�����e�C�A����������ɂȂ����Ƃ����܂����A����l�����A�`�R�`�̉�ɎQ�����Ă���悤�ł��B�@�c��̐��オ��N��ɂł��Ȃ�A�����ƎQ���҂�������̂ł��傤���B�@�������ł͂Ȃ��Ƃ͎v�����̂̂�͂�C�ɂȂ�܂����B �@����������A���c�w�A���`�̉�x�̎R�삳��ɂ���ł������ƂŎ��ɂȂ��肻���ł��B�@���܂ł��A�u�A���`�̉�v�̑��݂�m���Ă��܂������A�炾���͂������Ă���������l�����܂����B�@�@����ȏ�̂��t�������Ƃ������Ƃɂ͔��W���܂���ł����A���P���̃J�[�h��O�ɂQ�O�����̉�b�ɂ���āA���̈�����n�܂�̂ł��傤���B ���̃y�[�W�ȑO�� �R�����͂������ |