|

コラムはこちらへ |

||

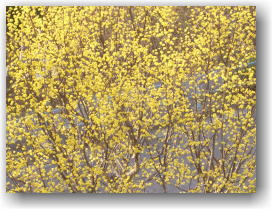

| COLUMN 1-D NO480 平成18年3月15日 記 希少種シデコブシ 花芽を食べられる3月12日、蕾膨らむと書きました。 その日から気温が下がりました。 それでも何とか蕾が膨らみかけたのですが、今度はヒヨドリでしょうか、小鳥には間違いありませんが、まだ犯人を確定するまでにはいたっておりません。ご覧のような姿です。 黄色の袋で警戒はしているのですが・・・・ 開花前に花弁を食べているのか、それとも中の蜜を吸うのでしょうか?    脚立の上から振り向いたら、梅とサンシュが満開でした。 今まではベランダばかりからの角度でしたが・・・     サンシュはこれで4回目の登場でしょうか。 一度も納得の行く写真は撮れません。 今年は本当に綺麗に花をつけたのに・・・ 小鳥に食べられないだけ良いのでしょうか。 希少種シデコブシは希少種だけあって美味しいのでしょうか。 今日は4日ぶりに暖かな一日になりそうです。 |

| COLUMN 1-D NO479 平成18年3月12日 記 希少種シデコブシ 蕾膨らむ気温が15度を超えた3月11日、シデコブシが殻を破って、顔を覗かせた。 今日から3日間家を空ける、この間13日と14日は真冬並みの気温となると予報されている。 私にとっては寒さ到来で、開花が遅れることが望まれるのだが・・・            これ以下は3月17日・朝7時30分、朝日が昇って30分後に撮影したものです。 足場は悪いし(脚立に登って)、太陽が低く影が出来てしまう。       5日間でこんな変化をした。 今日はその後風が強く、体感気温は低い。 花が咲き始めたら、小鳥も蕾を食べなくなった。 鑑賞しているのだろうか。 食べられた蕾の写真はNO480にあります。 3月20日の撮影 この日が「希少種 シデコブシの満開の日なり」 春は風強く、花びらが飛んで行きそうである。 ヒヨドリもやってきているが、これほどの花の数で圧倒されたのか、花びらを啄ばんでは風に乗せて遊んでいた。   お隣の壁背景となっている こちらは、青空が背景である では、希少種シデコブシの開花6態        本日を持ちまして、平成18(2006)年の希少種シデコブシのご紹介は終了とさせていただきます。 追加 3月24日 午前8時撮影 前回が最後と思っていましたが、今朝風に吹かれて花びらがヒラヒラとしていました。 第1番花は枯れ始めていましたが、全体としては本日が満開でしょう。      これで、本当に希少種シデコブシの掲載は最後となります。 |

| COLUMN 1-D NO478 平成18年3月12日 記 放送大学2学期(後期)の試験結果が届いた試験結果(単位認定試験)の発表は2月の下旬と言っていたが、3月の中旬の誤りであった。 よって、その間此処で、結果報告をしていなかったので、知人が心配して(嫌味をこめて<成績悪くとも発表すべしと)くれていました。 本日、届きましたので結果発表です。 結果から言いますと、前期は5科目中1科目の合格率20%でしたが、今回は7科目中5科目が合格で70%の合格率となりました。 しかも今回は特A(100~90点)が一つと、A(89~80点)が1科目、Bが2科目(79~70点)とC(69~60点)が1科目でした。 前期は1科目のみの合格でしたが、内容はCでの合格でしたので、かなりの成績アップということになります。 コラム1-D NO446とエッセイA ”身の回りのこと”「放送大学と中部大学で、何を、どのように学んだか」に書きましたように、勉強方法を変更したことが成果となって現れたと思います。 とは言うものの、試験が終わって7週間、今受験したらどうなることでしょう。 日に日に記憶が薄れてゆきますが、それでもテレビ映画やドキュメンタリー、世界遺産などの歴史モノなどスペシャル番組の視聴のスタイルが変わりました。 気になる単語をメモしておき、後から調べるのです。 何処に何がしまってあるか、どの辺を探せば答えが見つかるかが、以前と比べ物にならないくらいに早くなりました。 備考欄に「再試験可能」の活字が2箇所見えますが、その単位認定試験は7月末です。 そのほかに今期より新規に3科目学ぶことにしましたので、再び5教科ということになります。 認定試験へのチャレンジはどうしたものかと思案中です。 合わせて、中部大学でも今期は2教科学びことが決定しております。 と、言うことでご心配をおかけした方もお有りのようでしたので、報告させていただきました。 |

| COLUMN 1-D NO477 平成18年3月12日 記 クリスマス・ローズとツワブキの種この時期に「クリスマス・ローズ」なんてタイミングが悪いです。 そのためかこの花は全て下を向いて咲いています。   いろいろな花の色があるようですが、我が家では3種類です。 紫が最初に咲きました、続いてピンクというのでしょうか、紫ピンクでした。 そして1週間前から白が加わり今が盛りです。 最初の紫は花弁を落としてしまっています。 写真のものが最後です。    今朝、和室の戸を開けるとみんな俯いて(うつむいて)いましたので、棒切れで顔を上げて撮影しました。 クリスマス・ローズの近くで、寒い冬の間頑張ってくれていたツワブキの花が、綿帽子になり種をいっぱいつけていました。  |

COLUMN 1-D NO476

平成18年3月11日 記

一番最高の時に撮影しようと考えまして

~またまた、サンシュです~

3月10日、小雨が降ったりやんだりの1日です。 サンシュが満開となりました。 今年何回、このコラムに登場したことでしょう。 と言いますのも、 近年で一番素晴らしく咲いたからです。1昨年思い切って剪定したのが良かったのでしょうか、それまでは頭を押さえていたのですが、どこまで大きくなるか試してみようと、昨年からそのままにしているのです。

来年はどのような姿を見せてくれるのか、梅と馬酔木と共に紹介します。

馬酔木 梅

サンシュ

今週から整理を始めました。 本棚に入りきれない書物が溢れて、書棚の前を塞ぎどうにも使い勝手は悪いので、思い切って整理することにしました。 過去にも2度ほど始めたのですが、結局数冊しか整理できずにそのままになってしまいました。 今回は200冊程以下のところまでは作業が進みました。 まだまだ到底整理ができたと言う状態ではありませんが、一応此処までは着ました。 1週間ほどこのままにしておき、気が変わらなかったら資源ごみで運んで行って貰う予定です。

COLUMN 1-D NO475

平成18年3月10日 記

この際、とことん改修したらどうか。

「改修」どころではありません。

タイトルがいささか、いや大いに大げさである。 昨日の散歩で今春初めて「ショウジョウバカマ」の開花をみた。 期待もせずに西高森山への急な坂道を登っているとき、弾んだ息を整えようとしたとき、目に飛び込んできました。

コラム1-D NO465 「気づいたり、気づかなかったり」のときは、枯葉を取り除いての撮影でしたが、今回は自らの力で私に呼びかけました。(場所は別なところです)

コラム1-D NO465、2月25日のショウジョウバカマ

築水池を一周りして10日前より何か工事している植物園、閉園を告げる音楽が流れている中を潜り込みました。 園内の池の改修工事です。 何が目的かは良くは分かりませんが、私にはより自然に戻すための工事に見えました。

茶色に見えるところの前後に石を敷き詰めています。 こうすれば 小魚が生息できるのではないかと想像したのですが・・・ (白色のところは工事のために水を堰きとめている砂袋です) さらに茶色のところをアップしてみますと、なにやら芽が見えます。

今のところは何が出てくるのか分かりません。

日増しに暖かくなります、どんな姿を見せてくれるか期待したいです。

この春はどんな池に変化するのでしょうか?

そこで思いました、この50年間コンクリートや効率的で人工的なもので固めてしまった自然をもとの姿に返したらどうでしょうか。 「お前は再び、無駄な公共投資をする気なのか?」とお叱りを受けそうですが、”この50年間の政策が的はずれであった”のではないでしょうか。

此処でこれから百年後、二百年後の日本のあるべき姿、ありたい姿を考え、語り合ったらどうでしょうか。 キットその中にこれまでの間違いを修正しようという意見、考え方が出てくると思います。 そして、それを修正しようではないかという思いと、行動がとられることだろうと考えます。 合意形成が可能と考えます。

戦後復興、再建のために必要と思って実行した人工林は今や放り出されたまま、山はあれ災害を起こし、命の水も危ぶまれています。 除筏・間伐をして広葉樹と混合の山に戻したらどうでしょうか。 海岸線についても同じようなことがいえますし、街中の道路、街路樹、公園についても、自然に戻すことの必要性が多々あるのではないでしょうか。 生活空間の快適さ、環境の良さは何モノにも変えがたい豊かさを提供してくれることになると思います。

そんな資金が何処にあると言われる方もいられると思いますが、今、この時には効果が見えなくとも時の経過と共に国民全体の財産になることがあります。 かって新幹線、高速道路の計画が成されたときはどうだったのでしょうか。

国民健康保険の開始時期はどうだったのでしょうか。 今もいろいろな課題はありますが、世界に誇れる保険制度でありますし、新幹線網ではありませんか。 モノや形に残るものでなくても良いと思います。 人びとが安心して、穏やかな気持ちで日々をすごせるための相互助け合いの(競争による生き残りでなく)制度、仕組みを始めたらどうでしょうか。

資金のことに戻れば、郵便貯金や簡保など世界のハゲタカに狙われ、守るすべの無い制度の中、どこかに力ずくで持ち逃げされ戻る当てない結果になるか。 あるいは、安心して身の置きどころの無い金が金を生み出すペーパーマネーの争奪戦の中で消耗して行くよりは、そんな世界から早くさよならしたらどうでしょうか。

新たな希望ある時代の日本建設に向かう理念や内容が示されたならば、きっと多くの国民は賛同し、金利ゼロに不満を言うことではなく、喜んで参加してくるのではないでしょうか 今、多くの人びとは日々の生活に追いかけながらも、どこかでその限界や行為に疑問を抱いております。 自らこのあり地獄から抜け出そうともがいています。

最後にこんな記事を目にしましたので、紹介します。

『「成長の限界 人類の選択」の中に次のような一節がある。

・ どこをみても、地球のことやほかの人のこと、子どもや孫の世代の生活の豊かさを気にかけている人々がいる。自分のまわりにみられる人間の不幸や環境の質の低下に気づいていて、これまでと同じような「もっと成長を!」という政策で、物事は発展するのだろうかと疑問を感じているのだ。・・・・

こうした人々は、「自分が取り組むことで何かが前向きに変れる」と確信できるなら、その必要な変化を起こすために進んで努力するだろう。

・ 持続可能でありながら人々が充足し公正な社会にするためには、構造的な変革が必要なのだ。革命が必要なのである。

フランス革命のような政治的革命ではなく、農業革命や産業革命のような、より深い意味での革命である。

リサイクルも大切ではあるが、それだけでは革命をもたらすことはできない。』

COLUMN 1-D NO474 平成18年3月9日 記 庭のサンシュ満開近し昨年は3月17日が満開と紹介しました。 梅は1ヶ月近く遅く咲きましたが、サンシュは例年どうりに咲きました。 2週間前まで、蜜蝋のような花をつけ、甘い香りを辺りに振りまいていた「ロウバイ」と入れ替わりです。   色落ちしたロウバイです そのロウバイと後ろがサンシュ そのサンシュをベランダから写しました。  そして、アップでお見せしましょう。    満開近しのサンシュです。 通学や散歩で通行する方たちにとっては、高さ2メートルの壁の上、さらに樹高3~5メートルのサンシュを見上げることになりますので、この写真のほうが感じがつかめるかも知れません。 ロウバイや梅のようには長く咲いていません。 あと2週間が見ごろでしょうか。 これ以下の写真は3月17日・朝7時30分に撮影したものです。 何度も登場するサンシュですが、今年が最高に綺麗です。 ナノに一度も満足する写真が撮れません。 朝、掃除をしながら朝日を浴びて輝いていましたので、再、再度の挑戦をしました。 後2週間がサンシュの見所と3月9日のコラムに書きましたが、そのとおりになっております。   朝日を浴びて      3月18日 コラム1-D NO482に掲載した映像です。 今日はついに屋上に登って撮影することになりました。 角度が変化して少しは前のサンシュとは違って見えます。     |

| COLUMN 1-D NO473 平成18年3月8日 記 春そこまで、ウグイ川を下る3月7日、日中の気温が15度を超えた。 散歩に出かけて直ぐにフリーズのジャンパーを腰に巻いた。 さて、今日はどのコース・・・と思っていたら”水ぬるむ小川”が連想され、ウグイ川を下ることにした。 春日井3山、弥勒山、大谷山、道樹山から桧峠を超えて中央線の定光寺へと尾根伝いに連なる『東海自然歩道』の西側に降った雨は、小さな沢となり、あるいは地中に潜って一つは築水池に一度蓄えられ、その後大谷川から内津川となって春日井市の中心部で庄内川に注ぐ。 もう1本の大谷山の南側から道樹山へと連なる尾根から下った沢は一度春日井市都市緑化公園内の大久保池に集められ、そこからスタートして約6キロメートル、ウグイ川となって春日井の東北部玉野町で庄内川に注ぐ。 大久保池の真下は幅3Mのコンクリート壁で囲まれているが、500メートル下った細野集落のところでは岩場となり、「春の小川」の唄を口ずさみたくなる。  民家の裏庭で山茶花の花弁が落下しまるでジュウタンのように敷き詰められていた。   採石場に向かうダンプカーが走る道を横切って、大きく蛇行した道を曲がると、突然けたたましく吠え立てて柴犬が飛び出してきた。 一瞬身構えたが、広い庭の入り口のところでとまった。 よく見ると庭の奥から道路のところまで、針金が引っ張ってあり、そこに犬様を結わえた綱が結んであった。 その間は自由に走り回れるようにしてあり、不審者が近づいたときにはいかにも飛び掛ってくるように見せかけてあるのだろうか。 柴犬君なおも吠え続けるが、尾っぽも振っているのを見て、手にしていた毛糸の帽子を振って挨拶をすると吠えるのを止めた。 その後は見送るかのように尾っぽを振り続けていた。 スタート地点から3キロ下ると、集められた沢の水量も増して、所によっては流れを和らげるための堰が作られている。 堰を落ちる流れの音は気持ちよいのですが、右手の県道との間の雑木林には、残念ながらご覧のように冷蔵庫などが打ち捨てられている。   目線が川の流れの方に逃げる。 逃げた目線の先に3分咲きの梅が心を癒してくれた。   香りもイッパイいただいた。 約4キロ下った玉野で引き返すことにした。 『春の小川』の詩にあるスミレ、レンゲはまだ先のようである。 タンポポさえ見つけることが出来なかった。 が、後2~3週間もすれば、一斉に新芽が噴出してくることだろう。 ”暑さ、寒さも彼岸まで”というから・・・ 追記 前回、ウグイ川を取り上げましたのは、コラム1-D NO159 平成16年12月22日「ウグイ川を下る」でした。 その年の11月11日にデジカメを購入して、やっと操作が出来るようになったときです。 今回のモノと見比べてみなしたが、大して腕前は上がっていません。 カメラ機能の内、多分十分の一も活用していないことでしょう。 |

| COLUMN 1-D NO472 平成18年3月7日 記 雨上がり 啓蟄の季 ヤシャブの芽3月6日は朝から雨でした。 ようやく午後4時過ぎに雨が上がりましたのでお出かけです。 植物園は月曜日でお休みです。 その休みを利用して「グリーンピア」の外側の清掃がおこなられていました。   場内の池の改修工事も行われていましたが、中に入ることは出来ません。 4月になる前に工事は終了するのでしょう。 小学校低学年~幼稚園児の遠足にとって格好のところだからです。 啓蟄の日に降った雨はいつのも散歩道にタップリと水を含ませて、所によっては小さな流れを作っておりました。 その流れの真上ぐらいに「コラム1-D NO457」で紹介のマンサクが咲いているはずなのに、今年は見当たりません。(NO457で紹介のマンサクは昨年3月3日に撮影したもの)。 同じ日に紹介の春日井球場近くのマンサクはどうなっているかと足を伸ばしてみました。 少しは咲いていますが、これまた昨年ほどの”万咲く・マンサク”ではありませんでした。 何度も書きますように、マンサクは綺麗な環境でないと枯れてしまいます。 心配です。 来年に期待してみたいと思っています。 それに、引き換えてといっては可哀そうですが、「ヤシャブ」は本当に元気です。  でも、こうして一人アップで紹介すれば、彼(彼女)も主役です。 |

||||

| |

||||

| COLUMN 1-D NO471 平成18年3月6日 記 今が旬”ほえ”という魚ご存知ですか? |

||||

正確にいうと、継続した話です。 コラム1-D NO470-1およびNO470-2「日間賀島に行ってきました」の続き物です。 知多半島・南知多の知人のホームページhttp://www.th-farm.com/「THファーム通信"栽培日記”」の2月28日付けに、「春と告げる小女子!!」が紹介されていました。 其の中に”ほえ”という魚が取れたから、取りにおいでと漁師から連絡があり、大好物なので貰ってきて、其の日”ポン酢に柚子のコショウ”をはじめ、釜上げ、大根おろしで食したとありました。 私自身肉はほとんど口にせず、魚好きですし「小女子」は大好物です。 が、”ほえ”という名の魚のことは知りませんでしたので、地元で”ほえ”という名の魚はどんなものだろうと興味を持って、3月4~5日、日間賀島に向かいました。 早速、日間賀島・西港に迎えに来てくれた民宿のご主人に、「今、”ほえ”とか”なほ”とか”いう魚が旬だそうですが・・」と訊ねると、「今は小女子の漁は最盛期に入ったが、そんな名前の魚は知らない」というのです。 知多の知人の携帯電話の番号が正確でなく、同じ仲間の名古屋の知人に番号を教えてもらい、電話をかけました。 私が「確かあの日記に中に”ほえ”とか”なほ”とかと紹介されている魚があったはずだが・・・」と訊ねると、知多の知人は「あの日記舌足らずというか、書き間違えがあった」と言うのです。 それ以上のことはその場では話しませんでしたので、日間賀島から帰った昨日彼の「栽培日記」を開いてみますと、修正が成されていました。 ”ほえ”という名の魚ではなく、漁師から電話があった「ほえ、小女子が取れたから取りにおいでん」と・・・ 判明しました”ほえ”という魚の名ではなく「ほえ」という呼びかけ語だったのです。 名古屋弁とでも言うのでしょうか、相手に呼びかけるときに、”ほい”とか”ほえ”とか言います。 私の生まれた東三河・豊橋方面ではお年寄りの方は今でも”のんほい”との呼びかけ語を使用しております。 「のんほい、今年は暖かくなるのが遅いノン」、「ほんとに、そうだノン」などというように。 日増しに暖かくなるこのごろ、本日は「啓蟄」です。 春呼ぶ雨です。 「ほえ、よく雨が降るノン」 「そうだノン、ジャガイモの植え込みは終わったかいノン」 「この雨じゃノン、できゃせんぞん」 「ほんとにそうだノン」 「ほえじゃ、達者でノン」 なんて、聞こえてきそうです。 追記 この際、調べてみた。 ・こうなご=小女子とは「イカナゴ」の別称。またはその佃煮などの加工品 ・イカナゴとは「玉筋魚」 イアナゴ科の海産の硬骨魚。 体は細長く槍形、全長約25センチメートル。 背部は青褐色、下腹部は銀白色。 春、小さいのを捕って煮干、佃煮とする。 俗にカマスゴという。 夏には砂の中に潜って休眠。 北日本に多く、九州まで分布。 小女子(こうなご)。季語は春→いかなご・じゅうゆ〔玉筋魚醤油〕 ・じゃこ=雑魚=ざこ・・・・「じゃこ」はおおきくなると何と呼ばれる? ・縮緬雑魚=ちりめんじゃこ・・・「じゃこ」と「ちりめんじゃこ」の違いは? ・しらす=白子とは①シロウオの別称。 ②カタクチイワシ、ウナギ、アユなどの稚魚の称 →しらすぼし〔白子母乾し〕 「小女子」と「白子」のことは理解できたが、ジャコ、ちりめんジャコのことはまだ分からない。

|

||||