|

||||||||||

| 平成18年5月5日 記 おしらせ (籾蒔きとパレット苗床に) |

| エッセイC 「自然との交流」に、”平成18年度の米作り開始(苗床作り)”5月3日に続いて、”籾蒔き(パッレトへ)と苗床へ”を「自然との交流」に続けて、掲載しました。 最近、各地で、あるいは学校で田植えの体験学習をしておられますが、大半は苗を購入してきた場合が多いと思います。 手順を出来るだけ詳しく掲載しましたので、一度ご覧ください。 |

| 平成18年5月4日 記 「菖蒲湯に入る」 明日は5月5日節句祭り |

| 豊根村の小学生の頃は、旧暦での節句を祝ったので6月5日であった。 貰い湯であったが確か湯には菖蒲が浮かんでいたような記憶がある。 お湯に入っていただけでなく、菖蒲を屋根の上に投げ上げたことも思い出にある。 早く大きく成長するようにとの願いをこめてのものだった。 中学生になって豊橋に出てきた時は、銭湯であったが、これまた一番風呂に行くとタップリと菖蒲が浮いていて、プーンとあの良い香りがして好きであった。  今晩入った湯の菖蒲には殆ど香りがなかった。 何時もの散歩道の田んぼの一角に毎年菖蒲が茂るが、まだ今年は芽を出したばかりだ。 今夜の菖蒲は促成栽培によるもので、沈静効果のありそうなあの香りはなかった。 菖蒲の根元に結わえ付けられた蓬は我が家に庭からのものである。 こんな風習を知っている方は、どれほどになってしまったのだろうか。 そういえば、大空高く舞う鯉幟も見かけなくなった。 我が家には長さ12〜3Cmの鯉幟(のぼりといえるかな?)が、ジャスミンの巻き上げられた蔓に結わえ付けられていた。  5月5日 朝 撮影 明日も晴天が続くようである。 元気な子どもたちの声が植物園で聞けるだろう。 そして、一夜明けた5月5日、「ジャスミンの蔓に登った鯉幟」です。 |

| 平成18年5月4日 記 おしらせ (苗床作り) |

| エッセイC 「自然との交流」に、”平成18年度の米作り開始(苗床作り)”を掲載しました。 |

| COLUMN 1−D NO520 平成18年5月3日 記 チョットとコースをはずれたら・・・ |

| 5月2日の散歩コースはウグイ川(魚偏に成と書きますが、パソコンにありません)です。 これまた、時々紹介しますように中山道は「下街道」、岐阜県多治見市を越え内津峠を下ったところから、西尾(さいお)街道と言う脇道にはいります。 これは江戸時代に愛知県瀬戸市(瀬戸物の街)にあった水野の代官所に通じる、当時としては重要な街道です。 我が家の庭の藤は本日より落花を始めましたが、ウグイ川に沿った山藤は、これからが本番と言う状態です。   上手に撮れていませんが、右の写真で白く見えるのがうぐい川です。 約1k下ったところで、ウグイ川に大量に流れ込む土管に目が留まりました。 足を進めて見ましたが、何処からそんな水量が集まってくるのかは検討がつきません。 30坪ほどの水田に水が引き込まれていま下。 近くで農作業をされている方に、このまま登って行ったら何処に行かれるか、行き止まりではないかと尋ねたら、「細い道ではあるが、下の集落に出ることが出来る」と教えてもらい登って行くことにしました。 かっては畑か田んぼであったろうと思われる、小さな谷の窪みに石積みがなされていました。 そこには杉と桧が植えられていましたが、手が入っておりません。 いつごろまで人の手が入っていたのだろうと思いながら更に進みますと、急な坂道となり、同時に「稲荷神社」の奉納旗がひらめいています。それらには平成15年、16年、17年の初午と書かれ、手にとって見ると奉納者は殆ど近在の集落の方々の町名です。 2〜300メートル登った所まで来ると一層賑やかに旗がひらめき、小さな祠がありました。  私は正式な参拝路ではなく、裏道を登ってきたのでした。 今度は正式な順路を下りました。 そこで外之原の集落の稲荷神社であることが分かりました。 集落の細い道をジグザグと歩いていましたら、おばあさんに出会いました。 ご挨拶をして一言二言お尋ねしていると、おばあさんの昔話を聞くことだ出来ました。同じ話を3度聞くことになりました。 『この集落で、大正3年に生まれた。 兄弟姉妹は4人。 一山超えた多治見の三の倉に嫁に行った。(三の倉というのは、陶磁器の街、多治見の隠れ窯=お役人の目を逃れ、徴税を免れたと聞いたことがある。 今は素晴らしい道路が出来ているが、かっては山の中であったことは、私も何度かこのあたりを歩いているので知っています。) 戦後しばらくして、お兄さんが家を作ってやるからこちら(生まれたところ=外之原)に出てこいと言われたが、三の倉が良かったので出てこなかったが、連れ合いが亡くなり息子を連れて出てきた。 子どもは男2人、女2人。 近くにいる者もいるが遠くに行ってしまった者もいる。 その後、兄貴とその息子が手広く工場をはじめた。 景気の良かったこともあり、そこで働いていたこともあった。 が、ある時事業に躓いて、このあたりの田地田畑はもちろん、屋敷まで人手に渡った。 商売は怖いもんだ。 今その息子は、ニュータウンの団地で生活している』と。 私の尋ねたいことに答えるよりは、ご自分のお話に直ぐに戻ってしまう。 お話を聞いてやろうと腹を決めたら、同じ話を3度聞くことになったが、足腰はかくしゃくとしておられた。 こんな散歩もたまには良いものだと思った。 |

| COLUMN 1−D NO519 平成18年5月2日 記 ファト歳時記 「クマバチ」 岩木呂 卓巳

|

| 本来ならこのホームページでは、コラム2−N 「新聞を読んで、眺めて、切り抜いて」に掲載されるところですが、コラム1−D NO516で藤棚のフジと共に「熊ん蜂」のことを書きましたので、ここに掲載することにしました。 私は子どもの頃からの習慣で「熊ん蜂」(くまんばち)と表現しましたが、「クマバチ」というのが正しいようです。 さて、岩木呂さんは、こんな風に書いておられます。 『春の草原を歩いていてクマバチがホバリングしている光景に出会った。 一瞬、危険を感じるが、このハチはめったに刺さない。 刺すこともあるメスは、ホバリング行動をあまりしないので、目のまえにいるのはオスの可能性が高い。 ホバリングは、自分のテリトリーに侵入する他のオスを威嚇したり、交尾相手のメスを探していると言われる。 クマハチの視界に小石を投げてみると、すばやく反応して追いかけて行く。 エサは、花の花粉やみつ。 今の時期はフジやツツジの花を特に好む。 パッチリとした大きな瞳、真っ黒な胴、そしてマフラーを巻い多様な黄色の胸。 20〜24ミリという大きな体で空中を俊敏に飛び回る姿から、クマの名がついたとされるが、私が思い浮かべるのは、プーさんのような愛嬌たっぷりのクマである。』 *「ホバリング」とは、ヘリコプターが空中で停止した状態であること。 〜5月2日、明日からはゴールゲン・ウイーク後半を控えている。 本日は朝一番で雷が一度だけ激しく響いた。 パラパラときた雨は、その後なんの音沙汰もない。 午後からは晴れると言う、昨日のような(名古屋29・4度)暑さにはならないだろうが、今朝のストレッチでは軽く汗をかいた。 ピークを過ぎた藤の花ではあるが、今日も熊ん蜂がやってきている。 湿り気で藤の香りが沈み込み、最後の香を漂わせている。 何か写真はないかと、カメラを手元に引き寄せたら、昨日の散歩の折、廻回(はざま)町、岩船神社の近くの田んぼの「レンゲ」が出てきました。  私たちの瑞浪・日吉ほどは遅い田植えではありませんが、これから耕転してからの田植えとなりますので、今月の中旬頃でしょうか。 レンゲをすき込んだ田んぼは少なくなっているのではないでしょうか。 ここまで書き終えた時、道路で甲高い子どもたちの声が聞こえました。 多分、今年新一年生になった小学生でしょう。 ゴールデン・ウイークの間の通学日、傘をもっての植物園への遠足(ピクニック)のようです。 熊ん蜂は追いかけてゆきませんが、私が今から追いかけてみましょうか。 |

| COLUMN 1−D NO518 平成18年5月1日 記 ゴールデン・ウイーク概ね好天ですが・・・

|

| 4月29日から始まったゴールデン・ウイーク概ね好天ですが、昨日夕刻パラリと落ちてきました。 早速ボタンの花には傘がかけられました。 本日は傘要らずの陽気です。 それどころか予報では夏日は間違いなくて、30度になるかもしれませんとの報道です。 透明の傘では日除け代わりにはなりませんが、ないよりな良いのでしょうか。      この状態ですから、一雨きましたらアウトです。 華やかなモノは短期間が良いのでしょう。 それに比べて大木の栗と桜の下に咲き始めました「スズラン」は息が長いです。 数年前のNHKの朝の連続ドラマに「すずらん」と言うのがありました。 舞台は北海道の「留萌」で、主人公の名前は”萌(もえ)”と言いましたでしょうか、物静かに、耐えて生きる美しい女性であったと記憶にあります。 4年前の北海道車旅の時、「留萌」の駅に立ち寄りました。 が、残っているはずの撮影用の駅舎がありませんでした。 尋ねると更に奥の地との返事に、先を急いでしまったことを思い出します。   スズラン サンシュの芽 そのスズランの隣にありますサンシュ(今年はいままでで一番花付きが良く、長い間楽しませてもらいました) そのサンシュの根元、地上30Cmの所から、新芽が吹き出してきました。 かって、枝を落としたところです。 成長するかどうか分かりませんが、伸ばしてみようと思っています。 又、その隣の松の根元では、ビッシリ詰まった「龍のヒゲ」の間から、フキが勢い良く伸びてきました。 今度のバーベキューのときに、フキとタケノコの煮込みをすると美味しそうです。  夏場の下草のようなフキの輝きです ゴールデン・ウイーク期間中の本日は平日です。 東と北側の窓を開け放ってありますが、時折犬の鳴き声が聞こえてくるだけの、静かな昼前です。 |

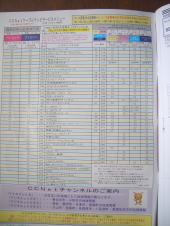

| COLUMN 1−D NO517 平成18年4月30日 記 多チャンネル時代をケーブル・テレビで楽しみ・学ぶ |

| 高蔵寺ニュータウンの中心地から北東のところに東高森山(多分200メートル)があり、その山によって電波障害を起こしていると言うので難視聴地域に指定され、15年前ごろにケーブルが我が家に引き込まれました。 当時は地上アナログ放送の他には、数チャンネルだけでしたが、その後番組内容が拡大され、同時に有料チャネル”WOWWOW"とも契約して、世間様よりいささか早く多チャンネル時代を楽しませていただいておりました。 そして、5年前には同軸ケーブルでインターネットへも接続もすることになりました。 昨年、入学した放送大学もこの契約がなかったなら、始まらなかったことでしょう。 現在BSデジタル放送、地上デジタルを含めて、60以上の番組が視聴できるようになっています。 が、必要なと言うか、利用しているチャネルは15〜7程です。   地元名古屋ドームの中日の主催ゲームは一般のテレビでしか放送され・見ることが出来ませんが、ビジターで他球場で開催される中日ドラゴンズの試合の時に大変重宝しています。 先週からは”NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL”で、放送されています、イスラム、ユダヤ、キリスト教に関係ある番組を集中して視聴しています。 「マホメット:偉大なる預言者の生涯」、「メッカ:巡礼の聖地」、「聖なる牛:神の使い」、「聖地:エルサレム」、「禁断の聖書:ユダが残した福音書の衝撃」、「禁断の聖書:テンプル騎士団・キリストのライバル・ヨハネの黙示録」などです。 学校の講義のようなまとめ方でなく、一般の方にも興味がもてるように構成されていますので、楽しく視聴することが出来ます。 同じ番組が3回放送されますので、1回目にそれなりに記録して、2回目に訂正しながら、追加記載をしている間に、内容が理解できます。 と言いますのも、デジタル番組の放送の収録が出来ないのです。 テレビ・ビデオの機種は出来ない訳ではないのです。 一度専門家を呼んで教えてもらって教えてもらったのですが(出張手当てが確か6000円)、その後は思ったように出来ず、今では諦めてしまいました。 女房に到っては一般番組以外のチャネルには手を出しません。 もう少し、簡単に操作できるように勘考してもらいたいものだと願っています。 大学の教授も同じようでして、上記の番組を収録してきてくれたら、手間賃を払うと言っていました。 多チャンネルを楽しみ、学んでいるとは言ったものの、操作をまず学ばなければいけない状況です。 |

| 平成18年4月29日 記 お知らせ |

| お知らせなどと言うほどのことではありませんが、NO516に「藤棚を西側から見上げてみました」と、たった1日過ぎただけなのに、「咲いたボタン」を追加掲載しました。 |

| COLUMN 1−D NO516 平成18年4月28と29日 記 藤、満開となり熊ん蜂がやってきました |

| 昨年は花も少なかったですが、熊ん蜂の数も少なく心配しておりましたが、今年はそんな心配はまったくありません。   ご覧のような藤棚の様子です。 此処で多分20数匹が蜜を吸っていることでしょう。 熊ん蜂を狙って、何度もシャッターを押すのですが、タイミングが会いません。 花や花房の前で空中停止していることもあるのですが、カメラを向けると同時に斜滑空して飛んでいってしまいます。 花びらに掴まったかと思うと、花びらに中に入り込んでしまいす。  何十枚かの内の1枚です あきらめていましたところ、通りを走る車と衝突でもしたのでしょうか、道路で弱っている一匹を見つけました。 ダンボール紙に拾い上げて、駐車場のコンクリートの上に置いてみました。  動きました。 動きました。藤の花が幾重にも重なったベッドの上に誘導してあげると、どうでしょう、サア〜と藤の花の中に潜り込んでしまいました。  それはあんまりだろう。助けてやったのだから挨拶ぐらいしろよとつぶやくと・・・  『チョットだけよ』と顔を出してくれました。 〜4月29日 角度を変えて、西側から見上げる   〜5月11日 スッカリ葉が茂っております   5月11日 5月11日南側の木々茂る 追記(4月29日) やっと我が家のボタンが色づき始めました。 硬い蕾や突然の雪の日(3月30日)などの成長記録はコラム1−D NO485に掲載してあります。    〜一日経過したばかりなのですが、一気に咲き始めました。4月29日です。    このボタンは雨が降りましと、もうそれで終わりです。傘など差しかけては見るのですが、長持ちはしません。 今週は雨が降らないとの予報ですので、後幾日楽しませてくれるのでしょうか> |

| COLUMN 1−D NO515 平成18年4月26日 記 私には日々刻々変化しているのです

|

| 正確に書きますと、本日紹介の写真は4月24日(夕方、曇り)、と25日(夕方、太陽あり)の違いがあります。 花も良いですが、本日は風景をとしました。  4月25日、辻の桜も葉桜です  4月25日、角度は違いますが桜で隠れていた大谷・道樹山が新緑で燃え出しました。  4月25日、毎度お馴染みの定点観測地点です。 大久保池です XXX(次回名を書きます)に新芽吹き出した。   4月24日 大久保池のイロハモミジ 4月25日  4月25日、築水池 |

| 平成18年4月24日 記 おしらせ |

| エッセイC 「自然との交流」に、百姓学校の4月定例会を掲載しました。 |

| COLUMN 1−D NO514 平成18年4月24日 記 藤棚の藤が5分咲きなりました。 |

| 本日は黄砂も舞うとの予報ですが、洗濯日和でもあります。  西側の家の八重桜と洗濯物 良く新聞やテレビで紹介されるような、見事に房が垂れ下がった藤ではありませんが、道路の西に面したところで、5分咲きとなりました。 このくらいの咲き頃が一番好きです。 今日はまだ熊ん蜂がやってきておりません。 確か、昨年も訪問してくれた回数と匹数が少なかったです。 心配です。    前回花の根元の葉芽をつけたままと、葉芽を毟ったものを紹介しましたので、その後のことを紹介しておきましょう。 対して変わりはない様に見えるますが・・・   葉芽を残したもの 羽目を毟ったもの     ベランダから   4月24日 午後西側より 4月24日午後西側より  上記の写真の中に、このライラック(リラの花)が映って居るのですが、わかる? 藤の蕾からのものは、コラム1−D NO489まで戻ってください。 本日より「ジャスミン」を追いかけてみようと思います。    4月24日 4月24日 4月24日   5月6日 5月11日 ご覧のように南側から伝い登ったジャスミンが、2階の窓のところで毎年花を咲かせます。 年によっては、このこんもりとした枝と葉の中にスズメが巣をかけます。 後数日で、一番花が咲く頃です。 赤色の蕾は果たしてどんな色の花となって咲くことでしょう。 香りをお届けできないのが残念です。 オマケに   散り始めたコゴメサクラと山吹 これから咲き、実をつける絹さやエンドウの花 |

| COLUMN 1−D NO513 平成18年4月21日 記 本日の散歩コースは住宅街でした |

月に1〜2回は住宅街の散歩コースを歩きます。 早くから入居した所(約30年前後)と、この1〜2年の新築の家では、垣根の種類も、庭の木立の種類も異なります。 新しい家並みのところは、敷地面積も狭いからか、隣との塀や垣根が施されていない事がほとんどです。 私はこの方が地域やお隣との関係が親密になるのではないかと思っていますが、住んでみるとどうなんでしょう。 本日数枚紹介する写真は築20年以上の家の花木です。 背が高くなっていますので、生垣越しに手をイッパイ伸ばしてシャッターを押しました。    八重の白 八重の白 八重のピンク    桜の種類だろうと思いますが、名前が分かりません。 西日に当たって一際赤く染まっていました。 4月30日追記〜「菊桃」と教えていただきました。  屋根の上に十字架でも掲げたくなりました。 |

| COLUMN 1−D NO512 平成18年4月20日 記 昨夜来の雨上がり、”穀雨”の日、緑鮮やか |

自宅の書斎からでは、お隣の屋上の手すりが画面に入ってしまいます。 眼前に萌え出た新緑を撮影しようと、お隣の屋上(盆栽屋さんですので屋上です)に登らせていただいたのですが、隣の猛犬(家人でも、気分の優れないときには噛み付くそうです)に吠え垂れられて、慌てたのかアングルが気に入りません。  自宅の書斎からお隣の屋上の手すりをカットしたアングルですと、道樹山しか入りません。 お隣の芍薬(?)、ボタン(?)は私の家のものより毎年10日前後早く咲き始めます。    毎日、道路から眺めています我が家の南西〜西の景色も日増しに変化してきました。   5月6日にはバーベキューに知人たちがやって来ることになっていますが、「サクラソウ」「藤の花」「ハナズオウ」「コゴメ桜」等は散ってしまっていることでしょう。 「ジャスミン」「ツツジ・サツキ」、頑張っていれば「ボタン」等が開花していることでしょう。 花はなくとも新芽から新葉と緑イッパイの庭になって歓迎する計画です。   4月19日 午前7時半ごろ 我が家   4月19日 午後2時半ごろ 我が家  4月20日 我が家   コゴメ桜 山ゼンマイ 「コゴメ桜」「山ゼンマイ」の成長過程を見たい場合は、NO485までお戻りください。    ライラック 藤 ハナズオウ 「ライラック」「藤」「ハナズオウ」の成長過程は、NO489にお戻りください。 |

| COLUMN 1−D NO511 平成18年4月19日 記 築水池の桜も散りました。花びらが浮かんで・・

|

太陽はまだ西の空に残っているのですが、山間の築水池は日陰になって、最後に残った桜も寂しそうでした。 チラチラと湖面に落花する花びらを眺めながら、シャターを押しました。    廻間(はざま)町はこの築水池から流れ出た水を利用して、ビオトークが作られています。   此処は昨年から始まりだしました。 オタマジャクシ、メダカ、などが生息しているのではないかと記録されたいます。 ”廻間ビオトーク”です。   こちらは10年近くの実績があり、”トンボ池”と命名されています。 内津川に通じる緑地散策路の出発地点であり、岩船神社が横にあり、西高森山への登り口近く、「元気牧場」の側と言うこともあり、休日などは多くの方々が散策に来られています。 私にとっても一番利用させていただいている散歩コースの一部になっています。 前のページはこちらからどうぞ |