COLUMN 1-D NO630

平成18年11月20日 記

高知県 四万十川中流域

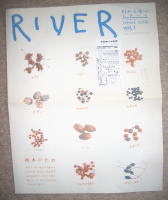

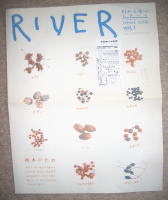

「株式会社 四万十ドラマ 会報誌”RIVER”より

|

「川に学べ しまんと」の第1回の会員紙を受け取ったのは1996年4月です。

既に10年が経過したことになります。 会員になったと言っても、特別なことはしていません。 今年から、会員誌の発行が年4回になり、前よりは四万十のことを思い出し、考えることが少し多くなった程度です。

RIVER の第1号です。 四万十流域の雑木のたねの写真です。

このときの封筒にそれらの種が入っておりました。

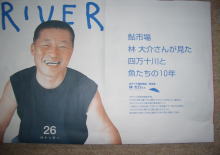

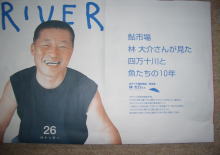

今回は送られてきたNo26から、「四万十西部漁協の林さんの対談”アユ市場、四万十川と魚たちの10年」から、興味があったお話を抜粋して紹介します。

なお、この26号には他のもアユやうなぎのことを取上げた記事もありましたが、林さんの話同様に、他の記事も同じようなことを言っておられます。

今回のお話の林 大介さんです。

『7月にアユが獲れなくなった。 10年前は2トン、3トンとコンスタントだった。

平成15年は1トン、16年は383Kg、17年は1トン、今年はゼロだった。

アユの性格が変わったのではないか。 アユは縄張り争いをするものであるが、最近は集団で仲良くかたまって奥深い場所に居る。 アユがどうもおかしい。

・今まで、エビの心配はしたことがなかったけど、ことしは、前代未聞の川エビが大不漁。

ヤマトテナガエビ

今年の激減の原因は分かっている。

エビは1~2月に冬眠するが、昨年12月、まだ冬眠準備が出来ない時期に寒波がやって来た。 オヤエビが全滅してしまった。 が、エビは繁殖率が強いので水温が安定したら大丈夫と思う。

・ツガニも減っては来ているが、規制も出来て、放流も始まった。徐々に増えてくるだろう。 ツガニがどのように川を下るか知っているか?

ころころ転がって行く。 川の流れに乗って白い腹を出したり、甲羅が見えたりする。

この時期本当にツガイは美味い。 カニ同士も知っているから、共食いも激しい。

カニは食いしん坊、弱っているカニがやられる。オスメス関係ない。 最終的にはメスのほうが強いようだ。

ツガニ

うなぎについて、10年前と比べて減ったわけではないが、石が減ってウナギの住処が無くなった。 川底に石がなくなって土になった。ウナギは玉石が重なっているところに潜って、そこに巣つくりをして暮らす。 山が荒れたのが原因で、水が出るたびに川の砂が流出するようになった。

山の荒廃だけの問題ではない、人間の力で作った砂防ダムの問題だと思う。山から落ちてきた岩や石や砂利が、堰堤に溜まったままとめられてしまったからと思う。

川にあるものがない、石がない。川はただ水が綺麗なだけではいかん。

四万十川が日本一の川と思うのは、日本の川で一番、生き物が住んでいるいる川

でもある。 水の透明度だけの問題ではない。

鮎も石がないと餌になる苔もつかない。 川に石を戻すことも考えなくてはいけない時期に来ている。 アユも放流で遡上はするようになったが、玉石もない、砂利が埋まってマンションになる穴がない。問題は川の石にあると思う。

水の中も地球と同じで、水の中でも砂漠化が進んでいる。

護岸が近代化して、昔からおる田舎者が住めなくなって、文句を言うのはあたらしい人ばかりと言う話はあるけど、川の中も同じ。

川の中から世間が見える。 まさに、「川から学べ」です。』

~以上です。対談は高知・四万十弁でなされていましたが、私の言葉で書きました。

・

|

平成18年11月19日 記

お知らせ

^特に、”お知らせ”と言うほどのことはありませんが

|

今、コラム2ーN「新聞を読んで、眺めて、切り抜いて」に、執筆中です。

今週は5本も記録に留めて置きたい内容のものがありました。

今「NO 212」と「NO 213」を書き終えました。

どんなクダラナイ内容のものでも、オリジナルで入力をするということはそれなりに時間が掛かるものです。

大学の受講ノートの整理よりも、時間を要します。

ということで、今から3本目に取り掛かります。 コラム2-Nでお目にかかりましょう。 |

COLUMN 1-D NO629

平成18年11月17日 記

この時期、注意しなければならないこと

|

11月も既に半分過ぎました。 アッと言う間に12月です。

ところで、この時期、皆さんにとって”注意しなければならないこととは何ですか・”

交通事故、俺オレ詐欺ですか? これらは特に年寄りの注意事項のようです。

それとも、証券会社・商品取引所からの勧誘電話ですか? 給与も、一時金もない年金生活者には関係ないことです。

上手に産地関係者のような態度での物産の注文電話も体験しましたが、数度の経験から、もうその手には乗らないようになりました。(中には、電話を貰って良かったという体験もありますので、難しいところですが・・・・)

私にはこの時期、注意しなくてはならない事柄があります。

11月に入り、今まで直接取り寄せたことのある蔵元からの、年末の挨拶と歳暮の注文、それに新酒の紹介です。

特に晩酌の時が注意を要します。 と申しますのも、何処に・なにを・どのくらい注文したのか控えがない電話注文です。

FAXならまだ記録が残っていますが、電話はいけません。 それにインターネットも印刷して打ち出しておかないと問題発生の元になります。

どちらにしても、冬の間は日本酒が多いから、最後には全部飲んでしまうのですが、それでも年間予約している蔵元から届いたりしますと、玄関の置き場からはみ出ます。 それに、昨日は「ボジョレ・ヌーヴォー」でした。 1ヶ月以上前に予約していたことを、折り込み広告で思い出し、早速受け取りに行ってきました。

、 、

予約分だけで止めておけばよい物を、隣のボトルのPOP広告の文面に釣られて、買いまして来てしまいました。

先日も書きましたように、箱パック、1本あたり375円のワインと比べても、価額差ほどの違いが分からないくせに・・・・

ということで、日本酒のダブリ注文に注意せよ!でございました。

今夜は、やはり日本酒から始めます。 寝酒にワインといきますか。 |

平成18年11月17日 記

お知らせ

~ありがとうございます。元気です~

|

何を意味する表題と思われる方が居られるかと思いますが、このところ、と言いましても11月の12日、13日そして15と16日とこの欄に何も掲載しませんでしたので、かってもありましたが、『病気デモしたか』 酷いのになりますと、『くたばったか、桶に近づいたか』という連絡をいただきました。

真にありがとうございます、元気に過ごさせていただいております。

ただ、受講ノートの整理に加えるに、寒くなりましたので、もうこの辺で庭の松の手入れをしなければと追われておりまして、日記は中断しておりました。

松も30年経ちますと大きくなって、庭師としての腕は(十数年)上がって居るのですが、簡単には参りません。

その間、ブログには<http://taiki.blog16.jp>、受講ノートを掲載しております。

こんな言い訳をしますと、松の手入れの状況写真を掲載せよと言われそうですね。

本日、明日と放送大学も含めて4教科です。

其の他に、土曜日には「船旅の説明会」と波動の定例会への参加と成っております。

まづは、元気でありますことをお伝えします。 ありがとうございました。 |

平成18年11月14日 記

お知らせ

~「近代の終焉」、1979年に抜書きしたもの掲載~

|

1979(昭和54)年、11月に難波田 春夫教授の著作から抜書きしたものです。

難波田教授の著作に初めて出会ったのは、確か昭和51年のことと思います。

それ以来、私の時代認識のベースになっているものです。

昭和54年当時、会社の席が隣で、習字が師範の方に清書をしてもらったコピーを発見したのは数年前でした。 時折、手にして読んではいたのですが、今回ワープロ化しました。

あれから既に四半世紀が経過しました。

子殺し、親殺し、金が全て、そのためには何をしても許されるという風潮、それに加担する行為を平気でしている為政者達を見て、近代は終焉したと言いましても、「馬鹿なことをまだ言っているのか、狼爺」と言われております。

この四半世紀で一番何が変化したかと考えてみました。

冷戦構造が終わり、アメリカの軍事力、金融力、情報操作力でアメリカ一極支配の体制になりました。 アメリカンスタンダードの「自由競争原理」で、世界中で貧富の格差が蔓延しました。 当のアメリカの内部さえその弊害に犯されて、喘いでいる状態です。

正に「近代の終焉」は終局に近づきました。

それは、人類の歴史を振り返ってみますと、帝国=覇権国の終末は、それがカスタトロフィーであろうと、アナストロフィーであろうとも、その終焉間近には、必ず次の芽が萌芽しているということです。

その新しい芽を感じ、育て、確立して行く。

素晴らしい時代に、流れを共に共有させてもらえることに感謝しています。

長くなりました、本文は「エッセイB 政治、経済、社会」に掲載します。 |

COLUMN 1-D NO628

平成18年11月11日 記

またまた、楽しく嬉しくなった一日でした

~中部大学国際関係学部主催の

「第3回 国際理解短歌コンテスト、入選作品」~

|

第1回目の応募総数が3466、 昨年が3939、そして今年が5490通の応募があった、「短歌コンテスト」の入選作品が発表されました。

会場はJR鶴舞駅前の中部大学名古屋キャンパスでした。 本当はその後のシンポジュームが目当てだったのですが、初めから参加してよかったです。

雨がまだ降っていましたので、校舎の間から眺められる名古屋大学病院の駐車場と鶴舞公園の樹木は濡れていました。 (狭い空間からの撮影です)

それぞれの部門の最優秀作品を紹介します。

・大学・一般部門

「キャンプの子 古新聞の 皺延ばし ワールドカップの 写真に見入る」

・高校生部門

「今何時 時計見つめ 海外の 仕事している 父を応援」

・中学生部門

「ホームステイ 写真見るたび 考える ちゃんと家族に なれていたかな」

このほか、特別賞など70数点が紹介表彰されました。 近時のマスコミ報道の「いじめ問題」など、何処にあるのかと思うくらいの素晴らしい作品ばかりでした。

この後に開催された「中部大学国際関係学部シンポジウム」において話された、福井県立大学・大学院 経済・経営研究科教授の本山 美彦教授の基調講演、「現在の帝国ーーー新しい力はどこから生まれるか」が、非常に良かった。嬉しかった。自信を持たせてくれた。

記憶に新しいうちに復習し、ワープロ化しなければと考えています。 が今夜は疲れましたので、<おやすみなさい>。 |

COLUMN 1-D NO627

平成18年11月11日 記

ボージョレヌーボーが中部空港にも到着

|

1ヶ月前に予約して忘れかけていた。 昨日の夕刻のテレビで中部国際空港にも到着したとの報道で思い出した。 11月16日には受け取りに行かなければと思い、予約申し込み控えを財布にいれた。

と、書くと如何にもワインのことが分かり、毎年この時期を楽しみにしているように思われるかもしれませんが、普段は箱ワイン=箱に入って3リットルで1500円、ということは750MLのボトルに換算すると、1本当たり375円の赤ワインで十分な身でございます。

この時期1本2000円強もするワインを口にしますが、普段のよりは気持ち的に少しリッチになる程度です。 雰囲気とイメージ、それに新酒のお祝い酒というところでしょう。

ワインに近い「シェリー酒」(既にワインに近いといっていることが、分かっていない証拠です)は、昔貴族の飲み物としてスペインの大金山ヘレスの上に育つ葡萄から作られたといいます。 シェリーという語源は原産地Jerez(Xerez)の転訛でシペイン南西部、アンダルシア地方厳守のアルコール度を高めた白葡萄酒。 これに類似したのが白葡萄酒ということだそうです。

以上のことが書きたくて、取上げたわけではありません。

続きがあるのです。 ローマ帝国はこのヘレスの大金山の開山と閉山によって・・・

つまり、金がなくなった時に終焉したと言うのです。(初知識です)

このところ、ヨーロッパの講義を受けていますが、ローマ帝国はなぜ没落したのか? の問いに対し、「外因論」では、4世紀からのゲルマン民族の大移動でローマにまで侵入して来て殺されたのだと言う他殺説。 あるいは、気候変動などで天変地異が原因と言う天災説。

内因論では、病気説。 それは多神教の古代地中海にあって、一神教を奉ずるキリスト教がローマ帝国を根底から揺さぶるものであった。 帝国衰亡の原因をキリスト教であり、キリスト教が癌細胞と考える人もいた。

「脳卒中説」もある。395年ローマ帝国は東西に分裂していた。 東のローマはビサンツ帝国として数世紀にわたって繁栄を続けるが、西のローマ帝国は5世紀の後半には消滅。その運命の差に半身不随の病状を見て取った説である。

まだまだ、いくつもの原因論が展開されるが、紹介は止めときます。

私は「必要必然」の帰結であったと言う考え方です。

このローマ帝国の件に関わらず、どの時代においても、どんな国も、どんな組織も、イヤ個人においても、その時、その場面に必要必然に登場し、活動し、そして引き下がってゆくと考えています。

その必要必然の時、どれほど求められた、あるいは宿されたお役をキッチリ果たすかが問題とおもっています。 それがどのような役割(水戸黄門のご老公であろうと、悪代官であろうと)を果たしきれば、見事な芝居になると考えるのです。

話が思わぬ方向に広がってゆきました、まだボージョレヌーボーを口にしていないというのに・・・

アメリカの中間選挙も終わり、ブッシュアメリカにも待ったなしの変化の時がやってきました。 1兆ドルの外貨準備となった中国も、経済が資源外交で絶頂期を言われるロシアも、いつ何時噴出してもおかしくないマグマがフツフツと煮えたぎっています。

天のみぞ知るシナリオに添って、お役を果たしているのでしょう。

自然の恵みを素直にいただき感謝し、手を加えさせていただいたボージョレヌーボーの今年の味は如何なものでしょうか。 |

COLUMN 1-D NO626

平成18年11月10日 記

50年前学んだ「十字軍」の話は、記憶間違いか?

~歴史から学ぶ、正しい事実認識が前提~

|

「中欧を学ぶ」と言う講義を受けています。 其の中で11世紀後半の時代に入り、「十字軍」が取上げられました。 50年前に学び・記憶にあったことと大きく事実認識と評価の内容が異なる講義をを聴くことになった。 私だけのことかと思い、私より6~7年若い方に尋ねてみたが、ほぼ私と同じようなイメージを持って居られました。

担当教授が特別の偏見を持っているとは思えない。 イヤむしろ可能な限り多くの通説や見解を紹介しながら自説も語るという、講義スタイルである。

とは言え、好き嫌い、興味の強弱はあり、立場の違いと言うこともあり、どの方向から取上げるかによっては、大いに評価、判断は異なって来ることはありでしょうが・・。

その講義録は以下に掲載しております。

http://taiki.blog16.jp です。

そこで、過日見つけた岡山県立玉野南高等学校を2000年3月に退職された社会学科の先生、横山さんのホームページを開いて、「十字軍」の関連を斜めに読みました。

結論から言えば、何処に焦点を強く当てるかにも寄りますが、基本的には同一の事実を指摘されておりました。

私に刷り込まれた記憶が間違っていたのか、50前のことですので、歴史事実が十分に研究されていなかったか、それ以降に重要な発見や学問上の進歩があったのかは、分かりません。 既に十分に文字資料が残っている時代ですし、地域ですので、私の記憶違いなのでしょう。

が、偏見と言われるかもしれませんが、私がなっらたのは昭和の30年代初期ですので、明治以来の「近代=ヨーロッパ=キリスト教」の立場で書かれた教科書の延長線上にあったかも知れないなと、穿った見方もしてみました。

このところ、高校の授業で世界史をはじめ日本史の必修科目が履修されていなかった問題がクローズアップされ、多方面で右往左往の動きです。

受験・受験の弊害がここにも出ているようです。 私のように今頃になって学んでいる者もいますが、この2年間の経験から若くて頭が柔軟な時に、広く日本史、世界史を学んでおくべきと痛切に感じております。

間違った、事実や偏見に満ちた評価、判断の講義ならば、受けない方が良いのでしょうが、受験のために重要な事柄を飛ばしていて平気な社会の仕組みや行動に改めて、近代の終焉を感じないわけにはいきません。

|

COLUMN 1-D NO625

平成18年11月9日 記

「香港・上海ドラゴンズ・OB会」開催

|

正確な年月は忘れてしまったが、約17~8年前、香港に在住していた頃、中日ドラゴンズのファンが集まって出来た会が「香港ドラゴンズ会」、その後、上海に転勤になったものもあり「香港・上海ドラゴンズ会」となった。

そして、年月の経過と共に帰国したメンバーで出来たのが「香港・上海ドロドンズ会・OB会」である。

2年ぶりにセリーグのリーグ優勝をして、今年こそは日本一を願ったが、北海道日本ハムの前に1勝4敗で、悔しいけれど押さえ込まれた。

嬉しさ半分ではあるが、久しぶりにメンバーが集まった。 中京・名古屋の人間がどうしても中心となる、勤める会社の関係で会には登録しているが、隠れジャイアンツ、隠れタイガースもいる。 今回は其のうちの11人が集まった。

メンバーの中で、ノリタケ・カンパニー・グループに勤務している者がおり、中日リーグ優勝を祝って、中日の選手のサイン入り限定5000枚の内の貴重な陶器皿1枚が届けられた。 (発売と同時に完売、その後追加販売の要請があるも、なし)

会は何時もの名古屋・今池の「中華料理店・ピカイチ」である。 ドラゴンズのことならこの店に来ればほとんどの事が分かると言う名物店主が居られた。 今は奥様とご長男が後をついで居られるが、その方達もこの皿の存在を知らなかった。

何時ものように、美味しい中華料理をたらふくいただいた後で、その陶器皿をピカイチ・奥様に贈呈となった。

|

COLUMN 1-D NO624

平成18年11月6日 記

第43回”中部大学・学園祭”にて

~第3日目、最終日11月5日~

|

11月4日に続いて大学祭に行ってきました。

メイン・ステージではチェアガールの演技が行われていました。 来月には全国大会で東京に行くと言っていました。

撮影は絶対しないでくださいと何度もアナウンスがありました。どうしてでしょうか?

遠くから、精一杯のデジカメ望遠写真です。

同じステージでこの後、「東京ダイナマイト」と「三拍子」の豪華2本立てのお笑いライブが続きますので、会場は溢れんばかりになったそうです。

「成ったそうです」といったのは、私は柄にもなく”中部大学所蔵の 勝沼コレクションのSPを 蓄音機の名機で聴く会”のほうに参加したからです。

キャンピングカーで全国を廻っていた時、時折「美術館」「博物館」「陶芸館」などに入場はするのですが、入場料がもったいない感じで帰って来ておりました。

音楽にしても同じようなところがあります。 そこを強いて、滅多にないことだからと参加したのです。

参加者はほとんど40台以上で、大半は50歳以上の方々でした。 SP盤で子供の頃を過ごした方か、きっとクラッシク音楽がご趣味なのでしょう。

↑

私には価値が分かりませんが、名古屋大学の総長でもあり、医者でもあった勝沼教授が、疲れた心を癒すひと時の蓄音機「チニイ 10型」ということです。

こちらは「ビオトローラ 8-30 (ケレデンサ)ということだそうです。

この蓄音機の所有者は当日「オーデイオのふるさとを訪ねて」と題し、オーデイオの歴史をお話してくださった、オーデイオ研究家の吉田 勇さんのものです。

吉田さんは中部大学の聴講生でもあるということで、いろいろな専門家が居るものだと改めて感心することでした。

聴いたこともない曲も含め10曲で、中部大学の音楽関係の国際関係学部の鶴田教授の解説もあり、またSPですので長くて5分でしたから、変化があった最後まで興味が持てました。

最後に同じ盤を竹針と鉄針で聴いたのですが、竹針の音色の柔らかさに驚きました。

蓄音機のバックに配置されたポスターにも興味が湧きました。 きっとこんな感じで音楽が人々に求められ楽しまれていたのだろうと思ってみました。

|

平成18年11月6日 記

お知らせ

|

明治新政府発足当時の講義の冒頭で、担当教授が『今の自民党に良く似ている』とのみ発言され、其の理由は何も語らずに、本論に入ってゆきました。

帰ってから、復習をかねての受講ノートのワープロ化をした時に、何故どのような考えで教授はあのような発言をしたのだろうかと疑問を感じました。

教授の話をそのまま聞いているばかりでは、勉強にならないと、その発言の意味を自分なりに考えてまとめてみました。

それを、「エッセイーB 政治・経済・社会欄」に掲載しました。

長い文章になっていますが、関心がありましたら、覗いてください。

なを、当日の講義内容をまとめた受講ノートは下記のブログに掲載されています。

[ http://taiki.bulg16.jp]です。

des |

COLUMN 1-D NO623

平成18年11月5日 記

第43回”中部大学・学園祭”にて

|

11月3日は百姓学校のメンバーが我が家に来て「秋の園遊会」と言うことで、狭い庭でバーベキューをした。 春に続いてのことですが、発案者が女房であるのでこれで庭が綺麗になり喜ばしいことであリました。 8時間も飲み続けたので、11月4日の朝は

いささか身体が重かった。

其の日は我が家で泊まり、翌日メンバーは米の籾摺りに出掛けたが、私は放送大学の「古代の日本史」を視聴した後、名古屋学院大学と春日井市の連携講座「東アジア回廊のゆくえ」を受講。

其の足で、直接中部大学の学園祭に。

今年の統一テーマは「色祭 ~キャンパスに描く僕らの夢~」でした。

まずは、13時から始まる、アテネ五輪 柔道 100Kg超級 金メダリスト「鈴木 敬治」さんの座談会に行きました。 講演ではなく座談会という表題の意味が分かりました。

座談会で鈴木選手が語られた言葉の中から記憶に起こっているものは以下のことでした。

五輪表彰式の鈴木敬治さん メモリアルホールにて語る鈴木さん

①「練習に身の入らぬ時は、休む勇気も必要だ。 前に進むだけでなく、立ち止まることも必要だ」

②「私は重量級にしては方小さい方だ、が重量級は投げやすい。 少し崩せば崩れやすい」

③「頭の上がらない先生が二人居る、それは礼儀と言葉遣いを教えてくれた先生だ」

④「やり難い相手はいない。 相手中心になれば相手に乗せられる。 自分中心でやれば、やりにくさは無い」

⑤「試合前には緊張感はある。しかし、緊張感があればこそ、自分の持っている以上のものが緊張感によって得られる。緊張感は良いことと考えている。 緊張感を持って、試合で爆発させる。

⑥「強くなること、勝つことだけが柔道ではない。 正座が出来る、大人になる子供たちの約に立ちたい」 と語った。

子供を中心に、大人も、女性も参加して、投げられる、投げる訓練を受けた

写真部、美術部、ボーカル部、漫画研究会の「イラスト・漫画展示」、映画研究会作品上映」、鉄道研究会の「ワクワク鉄道展」、「マルチメデイアコミュニケーションの『上映会』など、様々な展示やパフォーマンスを見て歩いた。

が、一度見学してみたいと思っていた、学内の特別コースで行われる「8時間自転車耐久レース」のスタート時間に合わせて出発ゲートに足を運んだ。

見学者 スタートを待つ選手たち

午後の4時にスタートして、午前0時までの8時間の間に、何周出来るかを競う競技です。 コースを一回りしてきましたが、約1500メートルぐらいでしょうか。 今までの最高記録は180周程とのことでした。

コタツが持ち込まれ、コタツの上にはコンロがありました。食事を作って腹ごしらえをしながら走り続ける4人1組で、補欠が1人とのことでした。

スタート前のセレモニーはチャアガールとブラスバンドのファンファーレでした・

競技はスピードを競うグループと、仮装のグループ、2に分かれていました。

スピードを競うグループのスピードは正に駆け抜けてゆくと言うものです。

所々に、危険防止のためにマットが結わえ付けられたりしていました。

写真にして面白いのは、仮装のほうです。数枚紹介しましょう。

3日間開催されている「学園祭」、本日が最終日です。 模擬店を覗いたり、其の中から気に入った店の料理を買って、芝生でノンビリ食べるのは楽しいものです。

また、今日は「無料お笑いライブ」も開催されるし、まつりの最後ごのイベント「後夜祭」も行われる予定になっている。 行って見ようかと思っている。

|

COLUMN 1-D NO622、

平成18年11月2日 記

大好物、「柿」づくし

|

食欲の秋です。 大好物の柿が届いたり、新聞で見たり、読んだりで目に入ったものを掲載します。

まず、『「柿の王様」かき入れ時』と10月31日に、中日新聞に紹介された、岐阜県瑞穂市の富有柿です。

続いて登場が、11月2日、中日新聞の「読者欄・発言」に掲載された「食べごろのカキ」です。 一つの枝に13個も固まってなっていましたとあります。(岐阜県神戸町の方)

そして、お隣の庭の柿です。

毎年のことですが、お隣さんは柿がお嫌いなのか、全て野鳥の餌となっています。

今年も知らぬ間に、残りが2個となっていました。 柿の葉もお隣さん。

さて、最後に登場しますのが、私の在所=豊橋、姉から送られてきた「次郎柿」です。

一番大きなLL寸を毎年送ってくれます。 1個当たり350g~400gあります。

もう数十年前に豊橋市と合併していますが、其の前は八名郡萩平村?で、父の生まれたところです。 中学の頃、自転車に乗って約1時間、お墓参りに行ったものでした。

大きな屋敷の家でした。屋敷の中には樹齢、百年以上の銘木があったと記憶しています。

10年ほど前、一度訪れましたがその家を見つけることが出来ませんでした。

近くで柿の剪定作業をしている方がいましたので、尋ねようかと思いましたが、なぜか出来ませんでした。 多分、屋敷と思われるところは取り払われて、柿畑に変わってしまってしまったのでしょう。

今は10軒ほどの農家の方が「次郎柿」をつくっているという記事を、10月31日の中日新聞・県内版で目にしました。

この次郎柿はご覧のように上から見るし4角形をしているのですが、市場には出せない5角形のものができるそうです。

そこで、近くの石巻中学校の3年生に「合格」の語呂あわせで贈っているそうです。

5角形が出来る割合は1万個に1個とか。

「合格のパスポート」として評判を呼び、今年も完売したということです。

今月の下旬には、飛騨金山の「蜂屋柿」の収穫になります。(干し柿にします)

栗拾いに行った時の様子では、今年は末成りのようで出来が悪いように思いました。

山の木の実も少なく、イノシシ、熊、猿が例年以上に里に下りてきて居るようです。

今、飽食の私たちですが、何時までこのような状態が続けられるのでしょうか。

山の動物たちと食べ物を奪い合い争奪戦が起こらねば良いのですが・・・ |

お知らせ

エッセイF 『文化・スポーツ活動、(講演会、勉強会)に、「第3回 ”ひなた村祭り”において、藤原直哉さんが講演されたものを掲載しました。

文責は私です。

またタイトル『21世紀・ロハス時代の 感じ方、考え方、心の持ち方、生き方」も、加藤が勝手につけたものです。

きっと、緊張感のあるこの時代を歩いている者によっては、参考になると思いますので、一読ください。

|

|

COLUMN 1-D NO621、

平成18年10月30日 記

百姓学校10月の定例会の報告 10月28~29日

~米の脱穀、麦蒔き、タマネギの植え込み等~

|

このような好天と紅葉の中、脱穀が始まりました。

一昨年までは、30年物の脱穀機でなかなか調子に乗ってくれなかったのですが、中古品ですが昨年購入した脱穀機は初めから順調でした。 約二時間半で終了。 籾の段階での収穫量は「餅米が138Kg, うるち米が360Kgでした」。 これを籾摺りしますと2割減として約400Kgとなります。 約1反ですので、反当り6・5表でしょうか。

以下は、忘れないための記録です。 籾藁の処置の仕方。

初めて見る方にはお分かりにならないことでしょうが、「4×4×2×2」「あるいは「4×4×4×4」で、締め付けて、グルグル巻いて、止める。

籾藁を4束を4、反対にして4、と言うように交互に揃えて縛ります。 「グルグル巻いて、止める」は最後の作業のところです。

たったこれだけのことですが、毎年思い出すのに時間がかかりますので・・・・

さて、秋野菜の収穫のことですが、ここで数回紹介しておりますように、大根、白菜、飛騨の赤カブ、ホウレンソウ、小松菜、チンゲンサイは7年間の内で最高の出来栄えです。 校長も認めました。(見学者に自慢げに紹介しておりました?)

が、毎年成績の良いサトイモはいまひとつの出来栄えです。 食べれば美味しいのですが、大きさと量がありません。中間の手入れの問題でしょうか? 日照りの問題か?

昨年は見事にイノシシ様の大宴会の贈り物になりましたサツマイモ。 9月10日に本年初の下見に来たイノシシ、9月11日に急遽出向いて防網をしました。

隣近所が今年は電柵をしたためでしょうか、その後は襲来なし。 但しサツマイモ畑は草ボウボウでした。 9月末に草取りはしましたが・・・

結果は と言うことです。 と言うことです。

普通なら掘り出してこない、小ぶりのものも運び込みました。

秋ジャガイモは順調です。 綺麗な花が咲いていました。試掘りをする時間なし。

大納言小豆も順調です。 今回で2回目の収穫をしました。 次回2週間後ぐらいが最後の収穫と言うことになるでしょうか、全部で2升以上は収穫できると思います。

順調な白菜に鉢巻をしました。 有機肥料、無農薬の白菜に虫の発生を確認しました。 これから日増しに大きくなりますから、一気に食われてしまうかも知れません。

29日に第1回目の収穫をしました。 11月4日の籾摺りの予定日には全部収穫した方が良いかと思っています。

最後は種まきと植え込みです。

麦蒔きをしました。 収穫は来年6月です。

タマネギの植え込みをしました。収穫はこれまた来年の6月です。

参加者が少なく、休む暇なしの連続でしたが、予定していた作業は何とか終了しました。

今後の作業予定

①11月4日 籾摺り

②日程は定かではありませんが

イ)秋野菜収穫。白菜、大根、飛騨の赤カブ、ホウレンソウ、小松菜、チンゲンサイ

ロ)秋のジャガイモ堀り

ハ)サトイモ堀り

ニ)タマネギの植え込み、残り約60~70本

ホ)ナス畑撤収

前のページはこちらからどうぞ

|

|

と言うことです。

と言うことです。

、

、