| このページ以前の コラムはこちら |

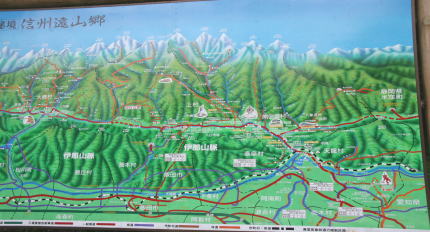

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「遠山藤原学校」で図書館の整理の手伝いを本日はしようと思っていたが、お客さんが多く来ておりお邪魔になりそうなので、立ち寄るのは控えました。 国道152号線を三遠南信自動車道をハズトンネルのところまで戻り、その先で国道152が途絶えてしまうので、蛇洞林道の迂回路に入り空気のひんやりした山道をクネクネと快走?し地蔵峠の北側で再び国道152号線の本線に戻る。  遠山郷から長谷村に下る道に「信州遠山郷」の地図がありました 4年目に訪問したことがある大鹿村・鹿塩にある、「山村体験館・たかやす」に立ち寄る。 お名前は忘れてしまったがここの女主人さん(伊東和美さん)は、村役場で働いていた(保母さ?)頃、山村の活性化を考えられた。 いつの間にか、体が不自由なお母様の看病をしている間に、対人関係が薄れてよくことに寂しさを感じられていた時、お母様が「ここに呼んだらよいではないですか」の言葉に触発されて、敷地内にある全てを解放した形で「山村体験館」の運営を始められた。 内容は場所の提供をするだけで、後は自分達で何もかもしてくださいという方式です。 かって牛小屋であったところ、蔵、母屋に離れ屋敷とそれぞれ大きくはないがバラエティーがあります。 畑の野菜を自由に収穫したり、囲炉裏を囲んでの語らい。 そのほかにもトイレとお風呂(ここにはこの地方の子供言葉で”おびっちょ”と看板がかかっている)、また小さな離れの一室はマンガ本とお客さんが持ち込んだ立派なカラオケセットも配置されている。(この部屋の名前が、”すごいに”で、命名の由来はお客さんがここには何があるのかと訊ねるので”すごいモノ”いうところからかと名づけたというユーモアがあり、背は小柄で、余分な脂肪は全くなく、但し歯だけ悪い70歳には到底見れない爽やかでヒョウヒョウとした姉様であります。 簡易屋根の青空食堂兼喫茶からは山々や段々畑が眺められ、数十メートル下には鹿塩川の清流が流れている。 ここでは子供達が水遊びが出来るようになっています。 場所の提供をしているというだけなので、参加する大人や子供達が毎年様々な計画を持ち込んでくる。 と同時に自宅で不要になったものを持ち込むのでリサイクル・センターになってしまったと笑っておられた。 残念ながら本日は持参のカメラの調子が悪く写真でお見せすることが出来ません。 チョット立ち寄る積りがダンダンとは話題が弾み、1時間以上もお邪魔することになってしまいました。 その間に、私が「浮遊旅」をしていますといったら、「木地師のようですね」という話になりました。 これからは「浮遊木地師・修行僧」変名しようかと思ったりしました。 この「木地師」のことはたかやすさんも詳しくはご存じなく、勿論私も知りませんし、手元に資料もありませんので紹介することが出来ませんが、日本の南北朝時代に溯るようです。 どちらの陣営の方かは存じ上げませんが、追われた(?)側の皇子とその取り巻きの方々のその後の生活のありようがこの「木地師」と関係あるようです。 一箇所に長く留まるのではなく、数週間、時には数ヶ月間留まり、次の地に移って行くという生活スタイルのようです。 次々と話は尽きなかったのですが、突然の訪問ですので失礼することにしました。 が、以下のことを教え、紹介していただきました。 ・中央構造線の断層が見える鹿塩川の場所。  左右の色の異なるところが断層なのでしょう ・国道152号線、分杭峠の「ゼロ磁場」。 ・分杭峠を越し、中沢峠を下り降りたところに、このような山奥で良くぞこの味と大満足しました「韓国料理店(焼肉も山肉も、激辛いラーメンなど各種あり)の"平家の里”店) 長谷村から高遠町の高遠城址を右に見て、一路茅野市の「諏訪大社上社本宮」へ。 初めてのお参りです。 新ためて日本の神社の神木の木立の中、静寂にして簡素、それでいて心洗われ、素直な気持ちで両手を合わせることが出来る雰囲気に嬉しくなるやら、感心するやら、有り難味が一層増すのを感じないわけには居られませんでした。 一度は来たことがある「霧が峰」、いや隣村の和田村から武石村(両村とも昨年来の市町村合併で名前が変更になっているかもしれません)の「美ケ原」かも知れません。 どちらにしても、そのときは濃い霧に包まれて、なにも見えなかったことだけが記憶にあります。 本日は高原を走る「ビーナスライン」に入るまでは、山間で早い夕暮れのような暗さを感じましたが、高原に出るとパッと明るさが増し、快適な高原を空中ドライブで快走をしました。  霧が峰高原・展望台から 陽が落ち、気温も下がり車内エアコンも切ったまま、本日の宿「道の駅・マルメロの駅ながと(長門)」に到着しました。 注~カメラの調子が悪く、シャッターをお好きにならず、残したい記録が撮る事が出来ませんでした。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| COLUMU 1-D NO701 平成19年8月9日 記 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

眼鏡を変える度に、世の中のことが見えるか?

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

数日前のこのコラムに本日は長野県・飯田市・上村・遠山郷の「遠山藤原学校」を訪問する計画と書いた。 が、昨夜(8月8日)名古屋ドームから帰宅したのは、普段の寝床に入る時間を越えていた。 明日は何時ものように起きれるだろうかと思いつつ歯を磨いていたら、明日は(8月9日) 「北海道から”生もの”が届くことになっている」ことを思い出した。 それで決まった、出発は8月10日にしようと・・・。 それに本日は新調した眼鏡が出来上がり、引渡し日でもあった。 朝、歯を磨きながら脳裏を走ったことは、「眼鏡を変える度に、世の中のことがよく見えるようになっているのだろうか?」ということと、、「己を自省する眼が養われているのだろうか?」と言う、疑問符つきの自問であった。 今、手元に残っている眼鏡を並べてみたら9個ある、古いパスポートの写真を見れば、そのほかにも3個は別なものが存在していたことがわかる。  眼鏡屋さんの立場からすれば、3年に一回ぐらいは買い換えて貰いたいと言っていたが、何でも物持ちのよい私は50年で、12個と言うことになる。 今回で13個目とすると平均で3・8年ということになる。 眼鏡をかけるようになったのは、中学の3年の時からです。 夜、試験勉強の時、火の気がなく寒いので、照明が悪い裸電球の下、フトンの中で寝転んで教科書を開いていたことによって仮性近視の状態になっていたのだろう。 少々ぼやけていたが、そのとき少し気配りすれば眼鏡など必要なかったと思う。 少し色気についてきた頃で、眼鏡をかけると勉強し、賢く見られるのではないかとのそんな思いがあったのだろうと想像できる。 顔が大きい私の眼鏡がほとんど幅広で、レンズが大きくその分重かった。 前々回は勧められて、当時の流行であったレンズの小さいのを選んだ(写真、左上から3個目) 前回は4年前、軽い硬化プラスティックレンズのモノを選んだ。 それまでと比べて実に軽いと感じた。 今回、検眼の結果はほとんど視力には変化がなかったが、1年前酒を飲んでいて車から降りる時に足を踏み外して、顔から突っ込んだ時の跡が、眼鏡の右隅に今も残っている。 薄い色のコーティングがしてあったが、それも全て消えてしまっている。 余り迷わずに、今回もほぼ同様なものを選んだ。(レンズを小さめにした) このところ、世の中の流れがハッキリと変化してきていることを感じている。 頭で考えたり、思っているだけではだめだ、試行錯誤でもよい行動すべき時だとの声が聞こえてくるが、腰が重たくなっていることを感じないわけにはいかない。 いくら眼鏡を変えても、世の中のことがよく見えるようになったわけではないし、自省し 知恵ある眼が養われた訳でもないことをいやがうえにも知らされる毎日です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||