このページ以前の

コラムはこちら |

COLUMU 1−D NO740

平成19年11月26日 記

|

今秋の庭仕事終了

|

11月19日紹介時のもみ上げ前の松 本日、もみ上げ後の姿です

養分は松の先端の枝に一番集中しますので、頭造りが一番大変です

作業が終わり写真を撮っていましたら、街路樹の落葉を市の収集車が掃き集めてゆきました。

埃がたたないように薄っすらと水を蒔いています 歩道はこの後、箒で掃きました。

本日は風がほとんどなかったので、問題はありませんでしたが、ご覧のようにまだまだナンキンハゼの街路樹は紅葉真っ盛りです。

毎日作業車が来る訳ではありませんので、当分落葉集めが日課となります。

夏の日照りを遮り、秋には見事な紅葉を楽しませてくれたナンキンハゼの実をそのうちにムクドリやヒヨドリが食べに来ます。

我が家の庭の「ハナノキ」「シデコブシ」は落葉盛ん、「モミジ」は栗の木下では真っ赤に燃え、「サンシュ」が色づき始めています。 メジロがツガイで飛んでくるのも間近です。

道路を隔てた向かいの家では一昨日よりクリスマス・イルミネーションが点灯し始めています。 今月も後5日、アッと言う間の1年でした。

|

平成19年11月25日

「自然との交流」欄に、「11月23日、開催された”本年度の収穫祭”」を掲載しました。

続いて、翌日の実施しました「籾摺り」を掲載します。

COLUMU 1−D NO739

平成19年11月19日 記

|

晩秋(初冬)・木枯らし1号の中、バーべキュー

〜コンクリート住宅も、少しは里の秋の風情〜

|

雨が心配されましたがシャワーのような通り雨の後に日が差してきました。 今年は少し遅い秋のバーベキュウーとなりました。

一昨日収穫の蜂屋柿を剥きながらのバーベキューです。

翌日早朝から新たな吊り場を考案して、全てに日が当たるようにしました。

この方式を全ての軒先に施しますと600個の柿を吊るせることになりますが、柿剥き機でも購入しないとやり切れない数量となるなと思っています。

購入と同時に不作となるのではと思案しています。 それよりも、一つ一つ手にとって剥くところに価値があるのではとスローライフの勧めの声が聞こえます。

皇帝ダリヤ(木立ダリヤ)と吊し柿という初めてのアングルです。

この後、庭の松のもみ上げをしました。 残りは後1本と成りましたが、1・5坪の庭畑のところの松であり、足場が悪く毎年一番初めに取り掛かるか、一番最後にしています。

手帳でスケジュールを調べてみますと、12月に成らないと予定が立ちません。

”何がそんなにお忙しいのですか”と訊ねたら、いや「心を忘れると書いての”忙”ではありません」とのご返事でした。

12月、綺麗に揉み上げ・仕上げ”が終わりましたら、そのときに又御紹介しましょう。 |

COLUMU 1−D NO738

平成19年11月17日 記

|

蜂屋柿、大豊作

〜サアー、何処に乾しましょうか〜

|

昨年は全く収穫はゼロでした。 そのお返しとでも言うのでしょうか今年は大豊作です。

予感がしたというわけではないですが、大きな脚立を車で運んだのは大正解でした。

9月末の栗拾いの時には、青々と葉が茂っていますので、その影に隠れていましたので200個はあるだろうと目測しておりましたが、どうしてどうしてご覧の通りです。

しかも、今までで一番大きな実となりました。

特に選んだわけではありません。 平均約200gはあります。

約100Kg収穫してきましたので、数にすると300個以上はあります。

栗畑と柿畑を見守ってくれている方に木の枝につけたまま、「どうぞ、貰ってください」と言ってきましたが、これまた100Kgは下らないと思います。

例年、このくらいの大きさのモノは地元価額で、30個2500~3000円していますので、今年は値上がりしたガソリン分の収穫はありました。

ところが、ここからが大変です。 今年ぐらい収穫があると本当に”自動皮剥機”がほしくなります。

昨晩、2時間ほど皮むきをしましたが、やっと5~60個です。 もっと困ったことは吊り下げる場所がないことです。 駐車場は日当たりが悪く、数年前失敗しておりますので、これからもらっていただける方を探すことになります。

こんな贅沢を言っておりますが、約1ヵ月後に出来上がった干し柿を口にする時には、収穫直後と春、そして梅雨明け後の計3回施肥をし、枝の剪定などをしてきたことが報われたと美味しさが一層倍化します。

もう一つの心配の種は、このところ暖冬で上手に乾しあがらないことです。 今年も暖かな冬のようですので、どうなることかと心配しながらの毎日となります。

|

COLUMU 1−D NO737

平成19年11月13日 記

|

「第2回 遠山藤原学校」に参加しました

〜平成19年11月10(土)・11(日)〜

|

午前8時45分、太平洋側は晴れ間が見えてきましたとのラジオ放送を聴きながら、中央高速道路・恵那山トンネルを越えると曇り空。

9月に通過した時はまだ緑色した「矢筈トンネル」の手前の山並みは、紅葉に変わっていました。 残念ながら陽がなく紅葉満喫も半分くらい。

今回は途中下車が5分くらいだったので、なんと2時間15分で集合場所の「かぐらの湯・道の駅遠山郷に早めに到着。

道の駅の裏を流れる「遠山川」

飯田線・豊橋駅から日に3本の快速「ワイドビュー」で平岡駅で接続している、南信バスで大阪方面、東京方面からの参加者15名と簡単なガイダンスを受けて、道の駅内の「味ゆ〜楽」で昼食。

第1時間目は「遠山郷土館・和田城の見学から始まる。 その前に、地元のお母さん方の手作り饅頭、正真正銘のその日の日付のお饅頭を頂く。 「殿町の茶屋」

前回の訪問時に店頭写真を撮っていたので、今回は土産に買ってきたビニール袋です。

和田城と遠山郷の和田地区の町が見えます

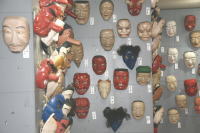

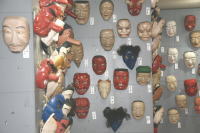

右にある面は本物です(今は休止している地区のお面だそうです)。他の面は全てレプリカです。 祭りを実行している神社の面は一切持ち出し禁止とのことです。

そこで、面打ち師が全て新しく掘りなおしたものだそうですが、私には本物も打ち直しの面も区別がつきませんでした。

同じ敷地内に「観音霊水」が山から引き込まれています。 硬水で日本一のナチュラル・ミネラルウォーターです。 近在はもとより遠くからも貰いに来ておられました。 水量が豊富で途切れることはないそうです。

これまた、前回「観音霊水」の看板を撮影していましたので、今回はその上のモミジ紹介

遠山郷には30近くの神社があるそうですが、お寺は曹洞宗「龍淵寺」のみとのことです。ここで始まった2時間目の教科は「郷土の民話を聞こう・語りべ」に時間です。

この寺の副住職の奥様達が10年前から始められたとのこと。 当日は郷土の民話の他に、お子様を17歳の時に白血病でなくされたお母様の書かれたお話が取上げられました。 そのお母さんもご自分の作品がどのように披露されるのか聞きに来ておられました。

読み終わった後に、そのお母様よりその後のご家庭のご様子や、人様から声をかけられたこと、思いかけず人様から感謝された事等を話されました。

ついつい、目頭が熱くなりました。

その後、庭に出ますと観音様に陽が当り、心穏やかな気持ちになっていることに気づきました。

3時間目は場所を変えて本日の宿、「いろりの宿 島畑」です。

「山の動物達は訴える(学ぶ)」と題して、11月15日に解禁となる山肉料理の星野屋の社長・片町 彰さんの講演です。

これが実に面白く・楽しく・しかも遠山弁でお話していただき、ほのぼのと現状の山や動物達の実体、其れらを通じての命の大切さと自然環境を考える視点や実践すべきこと、お話いただきました。

「一番怖いのは人間だに」と数度口にされました。 自然や山の動物のことに詳しい方ではないと聞かれない話でした。

今では禁猟になっている動物の剥製が持ち込まれ、子供達も興味津々でした。

4時間目です。陶芸館で「遠山焼き」の湯飲みに挑戦しました。 かって、2度ほど挑戦したことがありますが、結果は自分でも酷いものだと思わずにはいられない出来栄えでした。

かなり真剣に取り組みましたので、始まる前にご指導を頂いた先生の写真は撮りましたが、その後は写真どころではありませんで、記録がありません。

12月のクリスマス前には自宅に配達していただけることになっています。

本人は「ビールカップ」を製作し積りですが、果たしてどのような出来栄えになっているか楽しみです。

本日最後の5時間目は楽しみの「地元の方々との交流懇親会」です。

最後に、藤原先生のアコーデオン伴奏によって皆で歌を歌いました。

2次会もありますよとお誘いを受けましたが、既に9時半、通常の私の就寝時間になっており、明日も早いので失礼しました。 其ればかりではなく、足元が少しふらついておりましたので、日本酒で5合以上は美味しく頂いたことがやっと判断できる状況でした。

11月11日 第2日目

「いろりの宿 島畑」の朝、

雨こそ降っていませんが庭先の真っ赤なドウダンツツジが煙っています。

向かい側の山並みは水墨画のように、これまた怪しい雲行きです

旧木沢小学校に集合しました。 当日は私達「藤原学校の塾生」以外にも、一般公募の方たちもおられます。 参加者は地元のスタッフの方も含めて総勢70名弱です。

昔は賑わっていた森林鉄道の「停車場」で歴史をお聞かせいただきました。

昭和15年から線路の敷設が始まり、19年には本格的に稼動が始まりました。

昭和30年代後半が一番盛んな頃で、当時の人口は6500人で、中学生も570人でした。(今は、遠山郷は2000人、中学生は31人とのことです)

昭和45年頃より、線路の解体が始まり、昭和49年には完全に森林鉄道は撤去された。

遠山川に沿って森林鉄道は敷設されていました。 時折、かっての線路跡を見ることが出来ますが、ほとんど草や雑木で面影を見ることは出来ません。

が、急峻な山の中腹に民家を目にすることが出来ました。 (写真2段上の右側)

約2時間半歩いた中で、6軒ほど見かけましたが、高齢者ばかりで今は遠山郷の和田地区の公営住宅にほとんど引っ越しておられるとのことです。

しかし、お元気な方は週に何度か茶畑の手入れに来られているようです。

こんなお話も聞かせていただきました。

「石川県からお嫁さんに来てもらうことになったが、余りの山奥で驚いて逃げてしまうのではないかと心配し、昼間は敬遠して夜暗くなってから連れてきた。

そこで、舅と姑が用意していた行李に豆を入れて揺さぶり、音を流した。『アレは何の音か』と訊ねるので、『波の音だ』と言ってその夜を過ごした」と。

嘘のような話であるが、この地で聞けばまんざら嘘ではないと思える話であった。

赤い釣り橋もありました。 80歳と言われる方が今も和田地区からほとんど毎日ここに来られ、数十メートル上で作業をされているとのことでした。

木の橋です。ここを森林鉄道が走っていました。

この森林鉄道で40数年間、補修工として働いておられた今年78歳の小沢さんのお話を聞かせていただきました。 ”木の橋”には今は欄干がありますが、当時はそんなものはなかったそうです。 枕木を担いで渡った話をされる時、「今思うと、良くもあんなことが出来たものだ」と回顧されておられましたが、健康の秘密は「笑顔」と「大きな声を出すこと」だと言われ、低音、中音、そして最後に発声された高音とその息の長さに驚かされました。

もっと、色んな角度から撮影してくればと悔やんでいます。

これは遠山川に架けられた全長約30メートルの橋の上に設営されたバーベキュー会場です。 当初は橋の上だから風が吹き抜けて寒かろうと風除けシートを用意していましたが、当日雨模様となり、急遽テントに早代わりしました。

ここがお見せできなくて残念なところですが、活字で説明しますと、テントの両側には軽自動車に心張り棒が括り付けられ、そこからロープが張られていました。

「一晩寝ずに考えた」と笑っておられましたが、橋の上と言い、テント張りといい、そこにあるものを利用するアイディアに感心してしまいました。

この後、一般参加者は峠越えで2時間強歩かれるとのことでしたが、私達のグループは

迎えに来たマイクロバスのところまで戻り、木沢小学校に向かいました。

会場を和田地区の「学習交流センター」に移し、そこで藤原先生の講演会に参加しました。 地元の方々も参加されて「遠山郷から日本を変える」とのタイトルで希望が湧く講演内容でした。 また、その実現に向かって歩きはじめたj実践活動の方々の明るい姿に接することが出来有意義でした。

先生の講演内容は http://taiki.blog16.jp/ (繰り返し http://taiki.blog16.jp/)に掲載しました。

最後に、修了証書を頂きました。

大半の方が午後3時55分、遠山郷・和田バス停から飯田線・平岡駅に向かいました。

実に後味の良い2日間を過ごさせていただきました。 ありがとうございました。 |

COLUMU 1−D NO

平成19年11月9日 記

|

本日、11月9日。 藤棚のペンキ塗り。 3時間半を要する。 1回塗りでは4年間は持たないだろうか。 乾かしに6時間とあり、今回はここまでとしました。

明日から「遠山郷」に行きます。 ご親切な方にご挨拶をしておかなければと、一行書かせてもらいました。 |

|

|

|

|

COLUMU 1−D NO736

平成19年11月6日 記

|

有り難い事に、このコラムを読んでいただいています

「庭の手入れも良いが、民主党の事はどうか」

との再度の、メールありに答えます。

|

メールを下さった方は、自民党支持者でもなく、また民主党支持者でもないように思われます。

時折、勝手なことを書いております私への詰問、諮問試験のようでございます。

確かに、1ヶ月ほど前に私はこんなことをコラム2−Nに書いたと記憶しています。

「どちらにしても、一度政権交代をしなければだめだ。 民主党が責任政党として政権運営が出来るとは思えないが、”分水嶺を越えた時代の流れ”、また”一度は通過しなければならない道”(米国追随一辺倒からの脱却)を一人ひとりの国民が人頼りではなく、自主・主体性を持って考え、行動を起こすべき時にあると。

その視点から言えば、7月の参議院選挙で道が少しばかり開かれてきたと希望が持てると思っていました。 しかし、今回の小沢党首の辞任劇です。

多分、小沢さんは長く政権与党の中軸にいた方ですから、叩けば数々の埃が出る身であったことだろうと想像しておりました。

が、参議院選挙前には腹を括り、覚悟を決めたと思っていましたが、今回の流れを見て見ますと、政治生命に係わる以上の命に関するところまでの脅しがあっていたのではないかと想像されます。

真偽の程は知る善しもありませんが、例えどのようなことがあったとしても、今回のドタバタ劇では重大な責任から逃れることは出来ません。自ら種を蒔きました。

よって、民主党幹部が翻意を促しているようですが、小沢さんはそれらの意見を受け入れるべきではないと考えます。

と同時に、仮にそのようになったとしたら、より一層混乱を増幅し、やっと雲間に見えてきた一条の光りが消えることになります。

誰に頼るのではなく、引き返すことは出来ないこの時代の流れを自らの考え方と意思をもって試行錯誤の中から創造してゆく時にあると更に一層強く考えさせられています。

以上、私の意見、考え方でございます。

|

COLUMU 1−D NO735

平成19年11月5日 記

|

秋の庭仕事開始

|

脱穀等で遅れていた大学の講義ノートの整理がやっと土曜日11月3日に上がりました。

気になっていた庭仕事11月4日からスタートです。 が、今年も暖かく蚊がまだ飛んでいます。 蚊取り線香を腰にぶら下げての作業開始です。

気をつけていたのですが、何時の間にやら虫が首筋から侵入し、首筋と二の腕をやられました。

3日7時間、4日5時間の合計の作業量はこの写真で判断ください。

明日が「燃えるものの」収集日ですが、我が家の分だけで普段の町内会18軒分の量となりました。 いやそれ以上かもしれません。

何処が、どのように変化したか? 一番分りやすいのが藤です。

作業前の写真がありませんので、分りにくいと思いますが、藤棚が全然見えないほどに色づき始めた葉が覆っていました。 最後は約2メートルのこの藤棚の上に登って作業をします、何時までこの作業が出来るのだろうかと毎年考えながらモゾモゾと動きます。

この藤棚は9年前に自作したものです。 確か4年前に塗り替えをしました。 今年は塗り替えをしなくてはなりません。 腐ってしまったら大変です。

藤棚がスッキリしましたので、隣の「皇帝ダリヤ」(木立ダリヤとも言います)がより一層目立つようになりました。

皇帝ダリヤ 皇帝ダリヤ

「黄金ヒバ」です。 枯れたわけではありませン。黄金ヒバを長方形に刈り込みました。

今年は頭部を刈り込み2段してみました。 下部は一辺が90Cmあります。 1・5坪の畑から栄養を貰ってスクスクどころかドンドン成長します。

この他にも「ホウノ木」、「モッコク」、「サザンカ」、「椿」、「イヌマキ」、「イヌツゲ」、の刈り込みや枝抜きを実施。

5年前に移植した生垣用の「ユキ柳」(ユキヤナギが生垣になるか?)が大きくなりすぎましたので、思い切って切り詰めました。

後は大物の松とイチイの生垣が残っています。 多分20時間弱は必要です。

友人から「自民、民主の連立」のドタバタをなんと考えるかとのメールが入りましたが、庭作業で疲れたためか、それとも「何が起きても、大波が打ち寄せる前の戯言」とも思えて返信もしないままです。

ナンキンハゼの街路樹が色づき始め、秋が日増しに深まってゆきます。

さわやかな秋の夕暮れです。

|

COLUMU 1−D NO734

平成19年11月1日 記

|

一日繰り上げて、脱穀を完了

〜2年連続の 大豊作となりました〜

|

11月1日(木)に予定していたが、天気予報によると雨模様です。

そこで一日繰り上げることにしました。 ところが30日の夜に小雨がパラつきました。 10月31日朝、瑞浪方面はどうかと電話しますと、午後からなら脱穀は出来ると言う。

当日は中部大学の授業があり、午前の講義を終えたところで、昼食はおにぎりを車の中で食べて午後2時前に到着。 直ぐに着替えて脱穀機の始動。

2週間前に1反分の脱穀を既に終えているので、脱穀機は順調に動き、校長夫妻と4人でジャスト3時間で1反分の脱穀を終えました。

収量は餅米(うるち米より収量が落ちる)も含めて、約9俵です。 校長曰く「これは少し出来すぎだ」と。

今年の岐阜県は例年より収量が少なく”98”の作柄と報道されていましたので、これで2年連続して私達の米は豊作、大豊作ということになりました。

後は、籾摺りをして、11月23日は収穫祭となります。年末は餅つきです。

今年は100日の船旅もあり、アット言う間の一年でした。

|

COLUMU 1−D NO733

平成19年10月29日 記

|

脱穀できず 、虹の贈り物

〜翌朝は晴天、汗して耕転 10月27~28百姓学校

|

27日は朝から雨、米の脱穀は出来ないので昼過ぎから出発。 私以外のメンバーは他の会合に出席しており夕刻近くになると言うことで、一人で囲炉裏に火を入れる。

持参した酒の肴(刺身、サトイモとイカに煮物、厚油揚げの煮物)を摘みながら、これまた持参の日本酒、焼酎、ウイスキーにビールと来れば、全く言うことなし。

4時半過ぎには雨も弱まった。 西の空に沈む陽がガラス窓を照らされた。

「虹が出ているよ」と校長の奥さんの声。 ノソリと雨だれの落ちている庇の下の溝を越えて見上げると、宿舎の屋根の上を跨ぐように大きな虹。

そこからが早かった、一目散に車まで走りカメラを取り出す。 その場で1~2枚撮影。

既に、西に大きく傾いた太陽が作り出す虹はカメラアングルには入りきれない。

なんとか全容を映したいと県道から屋敷に向かう両側が田圃の道を駆け下りた。

薄っすらと虹の下に、西日に照らされた百姓学校の全景を収めることが出来ました。

その翌日、早朝は霧が立ち込めていましたが、陽が上がるとともに雲ひとつない晴天です。

小さな甘い柿です

晴天とは言え脱穀することは出来ません。 タマネギ、ニンニクの植え込み場所の施肥と耕転をし、畝造りをしました。 来月上旬には植え込みます。

今年収穫の麦を晴天の下で乾燥させ、午後から製粉をすると並行して、来月早々に麦蒔きをする本年は休耕田であったところの耕転をしました。

収穫物のお土産は小松菜、ネギ、大根、サトイモ、ラッカセイ、白菜と今回も手一杯でした。

|

COLUMU 1−D NO732

平成19年10月26日 記

|

分水嶺は越えた。水はトンネルの中を流れている。

では、そのトンネルの向こう側はどうなっています?

|

今夏、参議院選挙が終わった後に、「分水嶺は越えた」(時代は間違いなく変わる)、「一度は通過しなけらばならない道」(日米関係が変わる、いや変化させなければならない)をこのホームページに掲載したのは、9月25日前後でした。

その頃から、知人・友人から「オオカミ爺からの卒業か?」と揶揄の伝聞や直接の手紙が数本入ってきました。

その前、船旅から帰り「一皮剥けた」などと、自画自賛して「終末医療に関する意思表示の証明書」を書いたの、「遺書を書いたの、その序に、死亡報告と生前のお礼文」を書き終えたなどと書き連ねているところへ、其れが出来る貴君が羨ましいとの手紙をいただき、いささかはしゃぎすぎたのではと反省し、これからの5年間の修行目標は「傾聴」ですとこのホームページに書いて、逃げ出せないようにと誓いました。

その後、お会いする方の幾人から『分水嶺を越えたのは良いのですが、どのような社会になるのでしょうか?トンネルの向こうは?』などの質問と言うか、投げかけがありました。

『分りません。 しかし、決して暗い時代ではないと思います。 バブル崩壊後、早い方ですと直ぐに、また数年後に、其れまでの考え方や生き方を変更された方たちは、ここ数年前頃から新たな時代に対応した生き方を具体的にされており、実に明るく元気な姿です。 少し意識して眺めればアチコチにその姿が見受けられます。

同時に、それに気づかず、気づいても今までの考え方、価値基準でことを進めておられる方は時間の経過とともに厳しさが増し、中には消えてゆく姿も多く見られます』などと答えると言うか、自分に言い聞かせるように話しておりました。

参議院選挙の結果は、人々が”何処かおかしい、このままではいけない”と感じたことの現われのように思います。

では、自・公政権党が敗北してと言っても、その後の状況を眺めれば良くなる方向に進んでいるかと言えば、世界の情勢も、日本の状況も、政治を見ても、経済を見ても、社会現象を見ても一向に良くなるどころか、一層悪い芽が日増しに増加しているとしか思えませんと追い討ちをかけて問いかけがきます。

イイカゲンややせ我慢で言っているのではないのですが体験上、身体に良い食物や体質改善剤を口にし、行動を始めても、良くなるどころか一層悪くなったのではないかと思える、反転現象が出ます。

其れと同一ではないかと思っているのですが如何でしょうとお答えしたりすると、更に『そんなに長く待っては居られぬ状況ではないのでは・・』とか、『私が死ぬまでは、何とか今の状態で終わってほしい』などと言われます。

私が『そんなに美味いようには行きませんよ。 だって、私達がつくってきた社会なのですから、知らぬ存ぜぬとは行きませんよ』と言いますと、『では、どうしたら良いの・・』と追い討ちです。

答えなど持ち合わせがあろうはずがありませんが、こんなことを言っています。

『これまでの考え方や生き方の反対のことを考えてみたらどうでしょう。 中にはそのまま続けても良いこともあるでしょう。

その場合は続ければ良いのでしょうが、人間我儘で自分に都合のよいことだけは、そのままにしておきたいものだから、皆によいことと思うものは残して、あとは今までとは反対を考えたらどうでしょう』と。

多分、その中で一番大きな弊害は、「MORE & MORE=もっと、そして もっと」の我欲ではなかったのではないでしょうか。 だから、これからは「自制」、あるいは「足るを知る」ことではないでしょうか。

斯く言う私の日頃の行動はどうでしょうか、「一日3回の食事においてすら、自制心が働かずにメタポリック症候群です」。 風邪をひいてもなかなか”御神酒”の量は減りません。

それでも、身近な修行の初めとして、「自制」と言い聞かせ、ここに書き記して少しでも逃げ出せないようにと思っています。

|

|

COLUMU 1−D NO731

平成19年10月25日 記

|

今年も”明け実”を口に出来ましたが・・・

|

日記をめくって見ましたら、2005年の10月25日に<遂にアケビを口にしました>と記録してありました。

昨年は特にアケビのことは書いてありませんが、この日の前後にアケビに出会っていると記憶しています。

食べた経験のある方はお分かりでしょうが、特にというよりは、この時期他の秋の味覚の食べ物、果物に比べれば「美味しい、もう一つ」と言う気持ちになれる味や感覚のものではありません。

其れなのに、懐かしく思い起こさせるのは遠い子供の頃の記憶がそうさせるのでしょう。

やっと、まだ皮が青い内に見つけて、今日ならば熟しているだろうと見上げてみるとマダマダです。 数日後、額に汗して雑木林を潜り抜けて近づくと、そこには蔓が投げ捨てられていました。 あの時ほど、ガックリと気落ちする瞬間はありませんでした。

ナラの木に巻くついた枝の先端に小さく口を開けているアケビを何とか手にしたときは、本当に宝物のように感じました。

その場で食べる事などしませんでした。 家に持ち帰るのです。 「よく獲ってね。神棚に上げましょう」と、両手を合わすのでした。

翌日も、その次の日も探しに行くのですが、子供には簡単に見つけることは出来ません。

「それでは、神様から頂きましょう」と、割れ目を押し開き小分けしてもらい口にします。

実があるというよりは、種ばかりで口の中で探さないと分らない甘みですがそれでも、いや十分すぎるほどの満足感に浸ったことでした。

今年もアケミを目の前にして、味わうよりは目で、気持ちで「明け実」を楽しみました。 |

|

|

前のページはこちらからどうぞ

|