COLUMN 1−D 790

平成20年5月9日

|

野球観戦に行く

〜ファンは本当にありがたいものだ〜

|

もう5〜6年前頃からになるのだろうか、知らぬ間に女房が中日ドラゴンズのファンになっていた。

3年前(?)からはドラゴンズ・ファンクラブに入会し、中日スポーツ新聞の愛読者でもある。 ファンクラブの会員は約10万人ほどだそうですが、毎年2万5千人が公式戦に招待される。 今年で3年連続して当選しているという。 3年連続は珍しいと新聞販売店の方が招待チケットを届けてくれた時話されていた。

野球の面白みは色々あるが、野球の観戦としては”投手戦”、逆に”打ち合いの点の取り合い”であろう。

一方的な試合になると興ざめである。 特に贔屓チームの負け試合ほど面白くない。

と言いながら、贔屓チームの一方的な勝ちゲームはご満悦でビールの消費量がアップするのである。 これがファン心理であろう。

5月8日の中日・広島戦は中日の一方的な勝ちゲームで、一塁側スタンドのファンは盛り上がっていた。(写真は3塁側スタンドで空席目立つが、一塁側は満席)

私の席の周りだけかもしれないが、男性ファンより女性ファンのほうが甲高い声を張り上げていたように感じた。

世の中の大きな波の変化の中、戸惑っていたり、躊躇っていたりしてイライラが募っているのだろうか。

新しい波に乗り切れない男性に比べて、女性軍の明るさと元気さを強く感じた。

|

COLUMN 1−D 789

平成20年5月5日

|

初夏の新緑を楽しむ会

〜ドイツ産のイタリア・ビール〜

|

5月4日、恒例になった初夏の新緑を楽しむ会が百姓学校の同窓卒業生を迎えて我が家の庭で開催されました。

サブ・タイトルにある「ドイツ産のイタリア・ビール」とは何の意味でしょうか。

イタリアにオペラ留学をされている娘さんがイタリアの彼と結ばれることになり、ご挨拶を兼ねて彼が日本訪問、そのお土産がこの「ドイツ産イタリア・ビール」です。

持参していただいたお父さんはテッキリイタリアのビールだと思っていたのですが、数各国語で表示されている文字を読みますと「ドイツ産」であることが分りました。

内容量は5000ミリリットルです。5人で頂いたのですが飲み出がありました。

さすが重い思いをして運ばれてきたお土産だけはあり、本場のビールの美味しさを味わいさせていただきました。1

自宅前の小学3年生の夢実(ゆめみ)チャンも加わって、十分飲み、食べた後に食後の散策に出かけました。

5月3日より開催されている「植物園まつり」が賑わっていました。

カナールの両側には「フラワー・ハンキング」のコンクール、野点、出店があり何時もの風景、様子とは大違いです。

昨年は愛岐三山の一つ弥勒山(429メートル)に登りましたが、今回は標高約215メートルでも景色が見劣りしない西高森山としました。

写真で紹介すると平坦で見栄えがしませんので掲載はしません。

一人は膝に水がたまるということで植物園から引き返しましたので、登頂者は4人でした。

初めての二人の方は近景に春日井の町並みや緑の山々、遠くに東山の塔、名古屋駅周辺のビル群、矢田川の高層マンション、小牧山や桃花台の高層マンションが一望出来る景色に満足していただきました。

濃尾平野の東北に位置するこの西高森山は気軽に登頂できるわりには眺めが良く、休憩所の記帳ノートからリピーターの方が多いことが分ります。

薄曇のなか時折陽が差す、花が終わった後の藤棚の下で会話が弾みました。

|

COLUMN 1−D 788

平成20年5月1日

|

我が家の鯉のぼりと見上げる子供達

|

4月30日は最高気温が27度を超えました。 夕方の散歩で顔なじみ同士の交わす言葉が「今日はなんと暑いのでしょう」でした。

本日はそれほどではありませんが25度を越えそうな朝です。

我が家の庭にも鯉のぼりがあります。

数日前のNHKの放送ではナイロンやポリエステルの化学繊維の鯉のぼりは風速4〜5メートルで90度に靡き、綿製品ですと7〜8メートルならないと90度以上舞い上がらないと言っておりました。

写真の鯉のぼりは棒の高さ1・5メートルのところに、大きさは約13〜4センチメートルです。 風がないので残念ながらダラリと垂れ下がっております。

この写真の左下のところ=フキの葉の影でこの鯉のぼりを見上げているのはこの子等です。

彼らの身長は皆5センチ未満なので、十分な高さと大きさに見えているのではないでしょうか。

ニュータウンもかっては長い竹ざおに矢車がカラカラと回って、勢い良く鯉のぼりが靡いていましたが、今年は一棹も見つけることが出来ません。

我が家のリビングの台の上ではこれまた小さな節句飾りが並んでいます。

ほとんど毎年同じものですが、良くみると1、2品増えているとも思えます。

其れよりはあの香=気持ちが安らぐ菖蒲湯が楽しみです。

|

COLUMN 1−D 787

平成20年4月29日

|

第19回 ウォーク大会開催 4月29日

春日井市・中日新聞

|

昭和天皇の「天皇誕生日」から「緑の日」と名称が変更になり、更に「昭和の日」と名称が変わった4月29日に「築水の森・みろくの森散策のウォーク大会」が開催された。

コースは標準コースの4Kmと健脚コース6・1Kmの二つのコースです。

受付時間は午前9時からで、開会式は10時からですが、例年出足が早く今年も9時半に集合場所に到着すると既に広場には数百人が受付を済ましておりました。

参加者は2000人前後ですが今年はどうでしょうか。 お天気も良いので多くの参加者になるのではないでしょうか。

開会式が始まる前に出発ゲートをくぐり早々と健脚コースに進みました。 というもの途中道幅が狭くなり、渋滞してしまうからです。

いつも歩いているコースの組み合わせですので、標識や案内人がなくても問題ありません、ボランティアの方にお礼と挨拶をして西高森に到着です。

この大会は平成2年から開催されており、「春日井市老人クラブ連合会」が共催しておりますのでボランティアは全員老人ですが、どう見ても老人というには元気そのものの方々です。

お孫さんを連れた若い夫婦の参加も目に付き、「後期高齢者医療制度」問題を忘れさせてくれる一日となりました。

|

COLUMN 1−D 785

平成20年4月22日

|

竹の子堀

|

我が家の裏山のタケノコ堀に行きました? 違います、自然公園の竹やぶです。

表向きは育成中に付き「タケノコ堀は禁止」となっていますが、本音は整地を兼ねて適正で適度に採取してほしいということのようです。

何も道具を持参せずに訪れる方たちは地中深く根を張るタケノコを掘り出すことは出来ずに地上に伸びた頭だけを折り取っています。

事情を知る方たちは公園の通路に面したところに顔を出して、通行の邪魔になるものを掘り起こします。

タケノコの隣の杭が通路を示すものです

2本採取するのに10分もかかりませんが、アクをとるのに1時間半近く吹き上げないように注意して煮上げます。

そのままタケノコの刺身にするのもよし、庭のフキとの煮物もよし、タケノコご飯も美味しいです。 旬のものが一番です。

|

COLUMN 1−D 784

平成20年4月21日

|

〜神棲む天空の里を廻る

遠山郷 チャレンジマラニック〜

4月19日 ボランティア参加

|

マラニックとはマラソンとピクニックを合わせた造語です。

大会のネライは県内外から参加するランナーのサポートを通じて地元住民が絆を深め、ランナーと親睦を育むことを目的とした交流型スポーツイベントです。

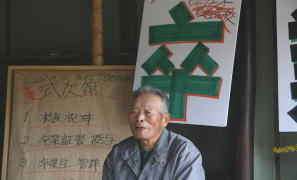

上記3枚の写真は終了後のパーティーの写真ではありません。 参加自由の前夜祭の一こまです。 遠山名物ヤカンのお燗のサービスをしているのは山崎校長です。

午後の6時から始まり、8時にはさすがにピタリと終了しました。

旧木沢小学校の歓迎校門です。桜が一部残っていました

雨が心配でしたが4月20日の朝には薄日が差すほどに回復していました。

距離は63・4Km(高低差700メートル)、参加者70名弱に対してサポートが140人と聞きました。

私の担当はNO7・エイド旧木沢小学校で安全楽走祈願や手打ちソバ(往路)、焼肉(復路)のもてなしを受けたお後に、再び国道に戻るところでの道案内でした。

10時間かけて走るのですから待ちくたびれてしまいます。 午前7時にスタートしたランナーが約18Kmを走ってきたのは1時間半が経過していました。

男性トップランナー 女性トップランナー ご夫妻で参加のランナー

時間を競う競技ではないので皆さん穏やかな表情で通過です。 この時点でトップランナーと最後尾は約1時間強の差となっていました。

ここからが待ちぼうけの時間となります、地元の75歳の方と組んでいましたが、こちらの方は走ることを「飛ぶ・飛ぶ」というのです。 チョット戸惑いましたが直ぐに慣れてしまいました。

旧木沢小学校の木造校舎の自由見学の看板のところを走っています。

この写真の左の山下から真っ直ぐに登り、山の向こうの「下栗の里」まで行きます。最高地点は1000メートルを越えています。

その後下って、写真の左右の山の間に下りてきます。そこからは林鉄軌道跡を川に沿って約6Km走ってきたところです。 (ここまでで延長57Km)です。

帰路の先頭ランナー 先導案内をした 女性ランナーのトップ

さすがにトップ10でかえってくる方たちは足の運びがスムースです。

最後の方がゴールしたのはマルで計ったように午後5時ジャストでした。

ということは、私達も時折陽が差す国道に椅子に腰掛けて、8時間ユッタリと遠山川の川音を聞いていたことになります。

かぐらの湯に浸かり一休みしたところで後夜祭の開催です。 各地から参加された方、地元の方が時間の経過ともに昔からの友達だったように打ち解けてゆきました。

二次会に誘われ久しぶりにカラオケの前に立ちました。 そんなに飲んだ積りはなかったのですが、かぐらの湯の駐車場に到着するまでユラユラと千鳥足で歩いているなと自覚をしていました。 橋を渡るときにはここから落ちるとヤバイなとの認識は在りましたが、朝までグッスリの車中でした。

4月20日、 早朝の「かぐらの湯」=道の駅です。

4月19日、ランナーが走り・歩き登った下栗の里からさらに「しらそび高原」に向かって通行禁止の看板があるところまで登ってみました。

高度1万メートルの上空を飛ぶ飛行機の音が聞こえましたが、機体を目にすることはありませんでした。

「 遠山郷は 星の美しい里 河の美しい里

人の心の美しい里である 」 作家 椋 鳩十

|

COLUMN 1−D 783

平成20年4月14日

|

丸9年 遂に初めての卒業式

「百姓学校(瑞浪・日吉・深沢)」平成20年4月13日

|

昨年の収穫麦、石混じりでした。最後の共同作業を実施。

毎月第4土・日曜日が定例会の為、春の桜をほとんど見る事はありませんでした。

食堂であり、宿舎であり、教室であった囲炉裏のある風通しの良い(冬寒い)校舎?

小倉校長の祝辞

以上が卒業生、このほか当日欠席者が2名しました。合計9名です。

カタクリの花が土手に咲いていました。9年前の5〜6倍くらいになっていました。

当日は深沢集落のお祭りでした。 お供えのお神酒を奉納してこの間のお礼をしました。

|

COLUMN 1−D

平成20年4月11日

|

本日(4月11日)から、庭や散策路で見つけた

自然や花々は”コラム 2−N”の掲載します。

|

|

COLUMN 1−D 782

平成20年4月7日

|

中部大学・オープンカレッジの開講式開催

|

本日(4月7日)2008年度のオープンカレッジの開講式がありました。

一般学生の4月3日入学式は既に終了しています。新入生は2200人とのことです。

叔父様、叔母様の入講式ですが、芽吹き始めた木々の下を歩く姿はなにやら少しウキウキしているように感じたのは私の気分だったのでしょうか。

教授たちが歩いているのではありません

今年・春期の受講生は260人です。 開講科目が大幅に増えたことあるのでしょう、昨年より70名近く増加しています。

一人当たりの受講科目は1・4科目とのことです。

7学部23学科ありますが、工学部、自然科学関係はほとんど受講者がいないということですので、人気の国際文化学部や日本文学は一般学生より大人数になるのではないでしょうか。

開講式恒例の特別セミナーがありました。 本年から開講する現代教育学部の学部長のお話でした。

・17世紀後半から18世紀の初等にかけての近代的な初等学校教育の始まりを西欧と日本の寺子屋と対比し大変興味ある内容でした。

西欧(ドイツ)と江戸後期の寺子屋の絵を対比してお話いただいたのですが、寺子屋のレベルがいかに高かったのかを理解しました。

明治=近代に入り日本は急速に資本主義的進歩発展=西欧化してゆくのですが、其れは江戸時代にベースが出来上がったいたことによると改めて知ることになりました。

それに対比して、現代の初等教育を初めとする「7・5・3落ちこぼれ問題」(高校で7割、中学で5割、小学で3割)教育現場の実態は根本からやり直さなければならないと教えられました。

”「分らない」と言えたら授業に参加できる” と言うキーワードが示され、「問い方」を学ぶために聴講生になったのだ。 教える側は、学ぶ側に「問い方」を教えてゆくことが本来の仕事と結ばれました。

人頼り、誰かが答えを出してくれることに慣れきってしまった私達、この時代にあって自ら考え、疑問を持ち、試行錯誤しながら答えを見つけ出してゆく時であることをここでも教えられました。

|

|

COLUMN 1−D 781

平成20年4月7日

|