| このページ以前の コラムはこちら |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

② O星とデートができますように ③ ケーキバイキングに行けますように ④ ゆめみがおこりませんように (ゆめみとは妹のことです) では小学3年生の夢見チャンの書いたことは ① すきなひととけっこんできますように ② おりひめとひこぼしが会えますように 高校生めるチャンの友達でしょうか「ようこ」さんは ① でっかい地震が来ませんように ② 夏コンクールで金とって、県大会に行くぞ めるチャン家にホームステイしているメルサ・アレンさんは WHEN YOU WISH UPON A STAR・・・・ 夢見チャンとめるチャンのお兄さん(介護師です) ① 人生ハッピー バンザイ 最後は夢見、める、お兄ちゃん、そして、名古屋に居る長女の4人のお母さんは 「雨にも負けず、風にも負けず」 昨日も書きましたが、短冊をシュロの葉で吊るした為か雨に負けず落ちません。

COLUMN 1-D 811 平成20年7月5日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

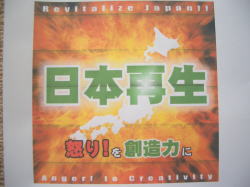

藤原先生は「日本再生」に立ち上がられました

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

藤原直哉先生は2007年という年を「流」との一字で示されました。 そして、本年2008年を「怒」という一字を選択されました。 庶民大衆の怒りがはっきりと表面化すると読まれたからと考えます。 特別に何も言わなくても、現在の世相を素直に見れば、当にアチコチで怒りの感情と行動が始まりました。 と言って、誰から助けてくれるのでもなく、神風が吹いてくる様子もありません。 私自身一人ひとりが「怒り」を行動=創造力に切り替える時が来たと先生は立ち上がりました。 それは、「日本再生」の4文字です。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |