�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�X�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���P�Q���@�L

|

�@�@�@����Ə������܂����ꖇ�̃r���I�I

�`�ǂ��q�B�Ȃ̂ł��傤�A

�@�@�@�@�@���@�������Ă��Ȃ����������Ȃ̂ł��傤�`

|

�@

�@�傰���Ɍ����܂��ƁA��������͖��̊댯�������Ȃ������ł͂���܂���B

�@�O�X����C�Â��Ă������Ȃ̂ł����A���t�ɂ��ԓx�ɂ������Ȃ��ł��܂����B

�@���A�{���A����Ȏ����g�Ɂh����ł悢�̂��h�ƁA�₢�����Ă������̂�����܂��B

�@�����ŁA���L�̂悤�Ȉꖇ�̃r�������܂����B�@���T�̍u�`���ԑO�ɁA�ǂ̂悤�ɂ��ēn�������Ǝv�Ē��ł��B

�@�����������Ȃ��A�������悤�Ƃ��Ă���̂��́A�ȉ��̃r�����e��ǂ�ł����������������ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

�@���̂悤�ȑ�w�̎��Ƒԓx�ɂ��Ă��܂������Ƃ̈���́A���B���g�ɂ���ƍl���Ă��܂��B�@���ꂩ�����Ă��钪���̑O�̐S�\���Ƃ��Ď����ɖ₢�����܂����B

�@�@

�@�@�u�`���Ԃɒx��Ă���

�N�ɓ`������

���͒x���܂ŏh������Ă����̂�������Ȃ�

�@���͖�̃A���o�C�g�ł�������������Ȃ�

�@���͔ޏ��i�ގ��j�ƃf�[�g�ł�������������Ȃ�

�@���͖ʔ����Ȃ����Ƃ������āA����Ȃ�������������Ȃ�

�@���͗l�X�Ȃ��Ƃ����������Ƃ��낤�B

�@���A�u�`���Ԃɒx��ė����ƌ������͎����ł��B

�@�����ɓ��������A���Ȃ��Ƃ��u�����܂���v�A�u���߂�Ȃ����v���C�����������Ă���Ȃ�A������`�Ɍ�������ǂ��ł��傤���B

�@����ȋC�������������킹�Ă��Ȃ��Ȃ�A�M���͐l�Ԏ��i�ł��B

�@�����̑O�X�ƁA����������O�̂悤�ɒʉ߂��邱�Ƃ͎���ł��B

�@�u�`���Ă��钇�Ԃɂ�����ł��i�ז��ɂȂ�܂��j

�@�������A�M�����A�E�����邩�A���c�ƂŊ撣��̂����m��܂��A���Ȃ��Ƃ���l�Ő����čs�����Ƃ͏o���܂���B

�@�l�Ƃ��āA���邭�A�g�����A�v�����̂���l���𑗂肽���̂͒N�ł��������Ǝv���܂��B�@�ǂ����A���Ƃɒx�ꂽ���ɂ́A�u�����܂���v�̋C�������`�Ɍ����Ă��������B�@�@�@�@���肢���܂��B�@�@

�@�@�@�@�@�@����20�N11��18���@�@�����u�`����u���Ă��钮�u�����

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���P�O���@�L

|

�@�@�@��S��@�@�@�@���R�����w�Z

�`�Q�P���I����l��Ǝ��R�ƋZ���w�ԓ���ԁ`

�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P�P���W���E�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C��ÁF�V���N�^���N����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C���́G���R���ό�����

|

�@�P�P���W���i����ځj

�@

�@�t������ߑO�V�����ɏo���A���R���A���̉w���u�A���o�}�C�فv�ɓ��������̂͏W�����Ԃ̂Q�O���O�A�P�O���W���X�g�ł����B

�@���ȏЉ�Œm�����̂ł����A����͖k�C���A�V���A�ΐ�A��t�A��ʁA����ɋߗׂ̖��É��A�É��A���肩��Ɖ����̕������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@���̉w���A�@�A���o�}�C�فi�z���悢�ƌ�����������j�̉��𗬂�鉓�R��

�@�@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B

�@

�@�@���R�������٘a�c��A�������A�ω������A�a���̒����������J�̒��X�^�[�g�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�A�u�H�t�X���v�a�c�h�ō������A�a�c���X�X�̂Ђ傤����H���̊Ŕ�

�@�B����܂����x���Љ�Ă��间�����̑吙�B���R�ꑰ�̕��

�@�����ŁA�a�c�n�悩��ړ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؑ�n��Ɉړ��A���ؑw�Z�ɂāu�m������v���

�@

�@�����Ǝ菇�͐l�l�̂��̂����Ă������瓪�ł͗������Ă������A�Ă̒�A����Ǝ��s����̂ł͑�Ⴂ�ł��B

�@ �@ �@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B

�@�@��{���̊�{�u��Ȃ��v���o���Ȃ��̂ł��B���̓�{���ŏ��̂��́A�E��{���Ƃ�

�@�A�b��������{���т��đ��ɂƂ�i��{����{�ɘm�R�����т��邱�Ƃ͐搶���E

�@�B�`�ȂǁA�ǂ��ł��悢�̂ł��A����ȋC�ɂ��Ă�����i�݂܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

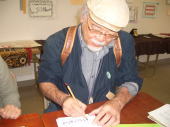

�@�Б��������̂ɂP���Ԉȏォ����܂����B�ׂ̐l�̍�i����ĎB�e���܂����B

�@�����A�����ЂƂ�ō쐬���Ă��A��L�Ɠ��l�ɑ傫���Ⴂ�ƂȂ������Ƃł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F����A�Б����グ�ăn�C�z�[�Y

�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@���̎��Ԋ��͒E���ł��B�@������ɂ���E���@�Ƃ͖Ⴂ�܂��B�@�ǂ����c���Ă������ƌ����㕨�A���a��P�^��̐����N�������L����Ă���u�����ݒE���@�v�ł��B

�@���ۂɉ�����������Ȃ炨������ł��傤�A�o�����X�ƃ^�C�~���O�������ƒE���@�̉�]���������ɉ�炸�A�t��]���Ă��܂��܂��B

�@�E���ɋC���Ƃ��ĎB�e�����܂���ł������A�����̒��A�J���~��o���܂����B

�@�����Ɉ�˂��Ă�������̎��������A���̒E���@�̏�ɂ̓r�j�[���V�[�g�̃J�o�[���o���Ă���܂����B

�@

�@���̃V�[�g�J�o�[���Ȃ�������A�����̒E����Ƃ͏o���Ȃ������̂ł��B�@�n���̕��̑��X�̔��f�ƁA�r�j�[���V�[�g�̃J�o�[�|���̃A�C�f�B�A�������Ă��܂��ΊȒP�Ȃ��Ƃł����A������̐l���肾������A�ǂ��������ƂɂȂ��Ă������Ƃł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���u������v�̂���ł��B�ꏡ�r�ɓ��ꂽ����_�ŝ����܂���

�@�@����Ŗ����肪�o����͂�������܂���B���X�ƃM�u�A�b�v�ł��B�@���̂Ƃ��A���ԏ����̂��Ƃ��v���o���܂����B�@���ԏ����́u������v���A�u���āv���M�b�R���E�o�b�^���ƌy�₩�ɂ��Ȃ��܂��B

�@�@ �@�@ �@�@

�@�@���Ăјa�c�n��ɖ߂�A���ĉ�����Ɂu������v�Ɓu���āv���˗����܂����B

�@���͈�֔_�@���̔_�@���Ђ̊Ŕ��f�����Ă���u�����聕���ď��v�����m��܂���ł����B�@

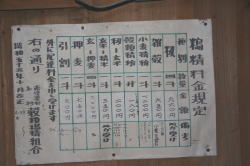

�@�a�c�n��Œ����Ԃ��ĉ�������o�c����Ă���H��́A�ߎ����H�����ɐݒu����Ă���u�����聕���āv�̂R���[�g���l���̊ȈՑ��u�ɔ�ׂ�A�S�`�T�{�̍L���ƍ����ł��B

�@����l�̌�����ɂ͋@�\�Ƃ��Ă͂Ȃ��ς��Ȃ������ł����A�����ł́u�������v��u���Ε��v�̐������o���鑕�u���ݒu����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B

�@

�@�����̌��C�͂����܂ŁA�u�����̏h�@�h�����h�v�ō��e��A�����ē�͒��́u�����v�ł������A�����͒��R�����납��ڊo�߂Ă��܂������A�����������ƌ������ƂŁA���R���ɗ��Ă͂��߂ē�̌��ȂƂȂ�܂����B

�@�@�P�P���X���@�i����ځj

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@

�@���@�傫�Ȑ��ԏ����̉��ɂ́A�u�O�͂̍��v�u�M�Z�̍��v�u���]�̍��v�Ƃ̔肪����A�������R�̍��ɂ܂�����v�Ղɒn�ł��������Ƃ��v���N�������Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���u�I���`�v���݂邳��Ă��܂����B��������22���ɂ͔�ˋ��R�Ŏ��n�ł��Ƙb���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@��������̒��ŎB�e���܂����u�����v�B���̒n�́u�����d�͓����w�Z�Ւn�v�ł��B

�@�@ �@�@ �@�@

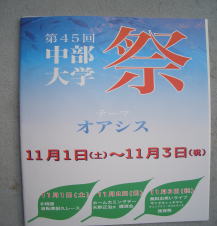

�@�����ؑw�Z�ɏW�����܂����B�O������u��݂����ꉓ�R�X�ѓS���v�Ɩ������āu���R�X�ѓS��������v���J�Â���Ă���A���B�����w�Z�̐��k�ȊO�ɂ��Q���҂�����܂����B

�@�ē����Ă���������������́A���X�ѓS���Ŏ��ۂɍ�Ƃ�^�]�ɏ]������Ă���ꂽ���A���邢�͋O���̐ݒu���C�Ɋւ���Ă������A���̐X�ѓS���̗��j�ג����������ꂽ���A���쌧�̎��R����������Ă�����A�X�Ɍ��ݐX�ёg���ɋΖ�����Ă�����Ɖ���q�˂Ă��������郁���o�[�������Ă��܂����B

�@

�@�u�X�ѓS���E�H�[�L���O�v�̏ꏊ�܂ł́A�ѓc�s�����痈���W�����{�^�N�V�[�Ə�荇�������Ԃɕ��悵�Ė�70���قǁA�Ȃ��肭�˂��āA��艺��̓���i�݂܂��B

�@���A�唼�ܑ͕�����Ă���̂ł��B�@����ȎR�̒��ɂǂ����āH�@

�@��p�т̒n�ł���R���̐[����A���v�X�ɂ͑f���炵�����n�т��c���Ă������ƂƁA���͉Ɖ���R���̂��߂̔��̂̂��߂������̂ł��傤�B

�@���B�͐��x�o�R���̓�����u�ւ肪���v����u����n�v�܂ł̃R�[�X������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�u�ւ肪���v�ւ̓r���ɁA�Ԃ������ڂɗ��܂�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���@���x���V���b�^�[���������̂ł����A�C�ɓ��������̂��ꖇ������܂���B�f�ڂ�����߂Ǝv���܂������A�u�Ԃ����v�Ə����Ă��܂����̂ŁA������x�߂��ďE���グ�܂����B

�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���@��1��ڂ̃r���[�|�C���g�u�ԐΑ勴�v�ł��B�i�Ԃ����̏ォ��j

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�R�ɂ͂܂������c��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�͐[���`�����݂܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@ �@

�@�ւ肪���ɓ���

�@ �@ �@ �@ �@

�@���o��n�߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�ѓS���������Ă������@�@���u��̑�v�̋���n��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�u��̑�v

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u��̑�v�̋�

�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@���@�ѓS�̏I�_�A��]�Ձ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ő�댯�n�̈�̋�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�X�̂��ƁA�S���̂��ƁA�����̂���

�@

�@�l�X�Ɍ����e�͋������܂���B�@50�N�Ԃ�ɂ��̒n��K�ꂽ�ƌ��������Ă̓S�l�͒W�X�Ɖߋ������A���̌o����������������A���̐S�g�Ƃ��Ɍ��C�Ŗ������߂������

�@�����������ޗ]�n���Ȃ��قǂɁA���̐����Ԃ������Ă���܂����B

�@�E�H�[�L���O�̍ŏI�n�_����n�́A�������炪���x�̓o��ɓ���o�R���ł��B

�@���R��i�H�j�̏㗬�ɓ�����̂ł��傤�B�@����ł����ʂ͂��Ȃ�Ȃ��̂ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�����̑���z���ĉו����^���āi�H�j������܂����B����ɏ���Č���������

�@�@�@11��10���@�i����ɂāj

�@

�@�@�E���W�߂Ă��������t���B�e���܂����B�@���̌�́u�����t�v�ɂ��悤���ȁB

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���W���@�L

|

�@�@�@���N���̎����ɂ͈�x�͓o��

�@�@�`����O�A�i���L���n�[�̊X�H���ł��`

|

|

�@

�@�������牓�R���ł��B�@���̂Ƃ���A���̎��ԁi�P�P���V���@�ߌ�V�����j�͏A�Q�̎��Ԃł����A����̎U�����̎ʐ^���f�ڂ��āA�P�P���W���̓��L�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�{�P�Ă��܂��ˁB�Ƃ̑O�A�i���L���n�[�̊X�H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@����䏬�w�Z�O�̃P���L�̊X�H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���C�����H�̃g�E�J�G�f�̊X�H���͊��ə���I���

�@�����̂悤�ɁA�o�X���H�̃��C���̓��H�̊X�H���͙��肪�I����Ă��܂��B�@�g�E�J�G�f�̊X�H�����g�����܂��Y��łȂ����瑁�����肵�Ă��܂����̂ł��傤���B

�@�@�@�@

�@����Ƃ��A�i���L���n�[��P���L�̊X�H���͏Z���������ł���A�e�ƒ�ő|�������邩��ł��傤���B�@����Ȏ��͂���܂���A���E�ӂɑ|���Ă��|���Ă��ǂ��t���܂���B

�@�U���̓r���ŋC�Â��܂����B���N�͋e�̉Ԃ̐F�������Y��Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���ƁE�E�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����āA�Y��ȕ�����ɖڂ����܂��Ă���킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���@���ɂ��͂ꂽ�Ԃ��U�藎�������ȃg�����y�b�g�E�����v���C�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���@��͂�a�`�Ȃ̂ł��傤���A��D���Ȋ`�Ɏ肪�t�����Ă��܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�L���Ȃ̂ł��傤�ːH�����́E�E�E�@���N�̍����͂ǂ��ł��傤���E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@���@�Ō�̓P���L�̊����A�b�v���܂����B�ڂ�����A�@������A����������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�����܂��l�̊�ɁB�@�@�H�ׂ����Č������r�ꂽ�̂ł��傤���B�B�@

�@�@�@�@�@�@�@�P�P���W�`�X���͉��R���ŏH�̎U��ł��B�@�s���Ă��܂��B

|

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�V

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���V���@�L

|

�@�@�@�䂪�Ƃ̏��̙��肪�n�܂�܂����i�P�P���U���j

�@�`�u��邾������āA��̓T���E�i������v�`

|

|

�@

�@���̈ʋC����������A��͂��Ȃ����낤�Ə��̙���Ɏ��|���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�@�i�Ƃ��낪�A��͑��݂��܂����B���A�h�����O�ɔ������n���ł��܂����j

�@�����ɏ������Ɖ��x�ڂ��̓��e�ł����A�R�O�N�����b������ΘV��̏������K���炢�ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ɗ��҂��Ă���܂������ł����A����ǂ���ł͂���܂���B

�@�p�E�`������Ȃ�ɗǂ���A��p�Ȃ��ɂĈړ����Ă������邻���ł����A�����肪�t���Ȃ��悤�ȏ��Ȃ�A�ړ���p���x�����K�v������Ƃ̂��Ƃł��B

�@�����S�N�Ɂu�뉀�Ǘ��m�v�̎��i���Ƃ�܂����B�i�V�����Ő�`���Ă���A��N�ސE��̎�Ǝ��v�ɂȂ�Ƃ����A����ł��j

�@�����ŕ����āu�뉀�Ǘ��m�v�ɂȂ��ΊȒP�ł��B���̌�A�t����s���J�Â���u�뙒��̃C���n�v�ƌ����u�K��ɏo��������A�ߏ��̒�t�̎d���߂��肵�܂����B

�@�䂪�Ƃɂ����̒�t�������Ă��܂������A�P�O���N�O���玩���ł��邱�ƂƂ��܂����B�i�뉀�Ǘ��m�擾��p���炢�͉�����悤�Ǝv���āj

�@���̌��ʂ́u��̓X�b�L���A�|�b�L���ƂȂ�܂����v�Ƃ������e�̓��L���A�������A�������ɏ������L��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���@���ʂƂ͉��̊W������܂���B�����A�䂪�Ƃ̓쑤�̃R���N���[�g�ǂƃA�X�t�@���g�����̊Ԃɍ炫�n�߂܂����e�ł��B�@�o�b�N�̕ǖʁA�Ă͗t�ŕ����c�^�����ł��B

�@

�@����͎������ԂS���Ԃŏ��̂ق��A�~�̙�������܂����B�@

�@���ƁA�啨�̏���{�Ət�A�Ԃƍ�����y���܂��Ă��ꂽ���̖̐����A���؍ҁA���b�R�N�A�ق��̖i��ɐA����悤�Ȗł͂���܂���j�̙���ȂǁA�Q�O���ԋ߂��̍�Ƃ��c���Ă��܂��B

�@���ׂ̖~�͐��Ɓi�������A��̂��d��������Ă����܂����B�@���͂������̒�̎����ƁA����ɂ���T�O���قǂ̖~�͂̎����̂݁j

�@��ŋr���ɍ��|�����āu�ܗt�̏��v�̙��������Ă��܂����B�@���ł͓���䖝�ł��Ȃ��悤�ȍׂ�����Ƃł��B

�@���̔���������傫���J���āA�u�ǂ��܂ŏo���邩�͒m��Ȃ����A��邾������ăn�C���悤�Ȃ炾��v�j�b�R�������茳�̓V�b�J���������̂ł����B

�@ |

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�T

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���T���@�L

|

�@�@�@�@��w�̍u�`���e�������ω�����

�@�`���߂�A��͂肩�����Ă�����̂���`

|

|

�@�@

�@�@����́u���E�o�ώj�v�A�{���́u���E�j�T���v�̍u�`������܂����B

�@�����͂��̌�APM6���ɂ����Ẳ�Ђ̓����ƂP�N�Ԃ�ɉ���ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@

�@�i�����Ẳ�Ђ̎҂Ƃ͔N���̌����͂P�O�O�l�����Ă��܂����A�������ꏏ�Ɉ��ޑ���͂R�`�S�l�ł��B�@����͂P�O�N�O�A���E����Ƃ��Ɍ��߂��̂ł��B����܂łƂ͈�����l�ԊW��n��ƁE�E�j

�@�����āA�����͒�̏��̙���ł��B�@���v�łQ�O���Ԉȏ�͂�����܂��B

�@�X�ɁA�W�`�X���͉��R���ɏH�̍g�t���E�n�C�L���O�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�Ƃ������ƂŁA����Ɩ{���̍u�`���e�̂܂Ƃ߁A���������ς܂��Ă����˂Ȃ炸�A������AM�R���ɋN�����č�����̓��Ɏd�グ�A�{���̍u�`��������������܂����B

�@�o������܂łɎ��Ԃ�����܂����̂ŁA�{���̍u�`��������������ɁA�ȉ��̈ꕶ���L�^���܂����B

�@�{���̍u�`�̊��z

�@�w�E��T�u���{��`�̖����ɂ��āv�̏h��ɓ������B�V�O�O�O�����̕��͂ƂȂ����B

�E���̓��e���ǂ��Ƃ������́A���̒�o���Ɏ��ƂɊ��҂���Ƃ�����L�����B

�@

�@�@�����ƁA�w���ɑË������A���x�����グ�āA�����̌������ꂽ���e�Ō���Ăق����B

�@�A����ɁA�������g�̐�啪��A�A�����J�̂��Ƃɂ��āA����������Ăق����B

�@�B���ƒ��Ɋw���Ɏ��₳�����e�́A�����g�ɉ����߂��Ă���悤�ňӋ`������B

�E���܂ЂƂ��炢�̗v�]�ƍu�`�̊��z���L���Ē�o�������ʂ��A����̍u�`�Ō��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɗ������B

�E���̋����Ƃ͂P�P���Q���́u�w���Ձv�̎��ɂ��A������Ă���A�������肨�b�������B

�������́u�����ƁA���₵�āA�w�����h�����Ă��������v�ƌ���ꂽ�B

�����́u���̒�����w���t����s�ɂ��邱�Ƃ͂����ւ�悢���Ƃ��v�Ƃ����Ȏ��A��ʂŌ��ɂ��Ă���܂��B

�@�u�܂��A�t����s�A�s���A�w�Z�W�҂̎Q���ł����āA�s�������������ɂ��n�攭�W�ɍv�������ɂ��Ă䂩�˂����Ȃ��v�Ƃ������܂����B�@

�@�u���܂ő�w�͕ێ�I�ŁE�ۉ�̓��̂悤�ȑ��݂ɊÂĂ����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ����ɂ��Ă��܂��܂����B

�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��A����̍u�`�̕ω��ƂȂ��Č��ꂽ�Ə��������������B�x

|

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�S

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���R�@�L

|

�@�@�{���͎��n�ŕS���w�Z�ł�

�@�`�����A�R�����@�Q�|�m�ɔ����������Ĕ�яo���`

|

|

�@�@

�@�L����ƂɁA�[�����������������܂��B�@�{���͕S���w�Z�ł��B

�@���ɁA�H�̎��n�ɂȂ�܂����B�@���̓������̉��ŁA�������������ʂ���ɂ��邱�Ƃ��o���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A�@�֎q�̍Ō�̎��n�����܂����B

�@

�@���̉Ă̏��߂͐��s���Ő����������A���͂��̂��ƐS�z���Ă���܂����B�@�c�͂T�{�����Ȃ��̂ɂW���̌㔼������̐������n�ʂƂȂ�܂����B

�@�Q�T�ԂɈ�x���ɍs���̂ł����A���̂��тɉ��l�����̊Ԃɑ傫���Ȃ������̂����n���āA�ۗ�ɂɕۊǂ��Ă����������ʂ͔��[�Ȃ��̂ł͂���܂���ł����B

�@�H�֎q���y���߂邩���Ɗ��҂��Ă��܂�����A���҂Ɉ�킸����܂��Q�T�ԂɈ�x�̖K��ł��ߏ��ɂ��������ł��܂����B�@�����āA�{�����Ō�ƂȂ�܂����B

�@�@�ʐ^�̉֎q�̗t�Ɩ̂悤�ɋ������������}�͍Ō�̖������N�ɗ^���ďI���܂��B

�@���̉֎q�̎}�����Ă��܂�����A����Ȕ���������яo���Ă��܂����B

�@ �@�@�@ �@�@�@

�@���A�E�̉H�����ɔj��Ă��܂��B�֎q�̌͂ꂽ�t�̏�ɕ����悤�ɕ����~��܂����B

�@�@�܂����A�֎q�̐��ł͂Ȃ��ł��傤���A��u���̂悤�ɂ��v�����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@����˂��ꂽ��ł��B�C�m�V�V�p�̖h�Ԃ���d�Ɏ��͂�ł��܂��B

�@�@��N�܂ŁA�Ԕ��ł������Ƃ���ŁA����10�N�ȏ�Ԃ�Ɉ�삪�s�Ȃ��܂����B

�@

�@�E���A���Ă��Ă݂Ȃ��Ɛ��m�Ȏ��n�ʂ͂킩��܂��A���Ȃ����̌o�����猩�āA������Ɋ��Z���ĂS�`�T�U������ƂƂ������ł͂Ȃ����Ɣ��f���܂����B

�@����ȏ�A�C�m�V�V�l�ɂ��ꂽ��A���Ə�����d���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@�@ �@�@ �@�@

�@�]���̗ǂ��T�g�C���͍��Ă̓��Ƃ�Ɛ��s���̎��A������~����炵�đ�ςł������A���̌�͏����ɐ������A2�T�ԑO�Ɏ��x���܂������A�����������������܂����B

�@

�@���ꂩ��2�T�Ԍ�̖{���ł��B�@�X�Ɉ��͈���傫���Ȃ��Ă��܂����B�@20�������@��N�����܂����B�@��N�̎��n��11���̉��{�ł��B�@���N�͕S�����Ԃ����܂���̂Ŏ���l�ł̌@��N�����͑�ςł��̂ŁA3��ɕ����Ă��܂��B�@

�@

�@�������ɁA�������y���܂��Ă��炢�܂��B

�@���̎��ɂ́A�ʐ^�ɂ���܂��悤�ȗ̗t�́A�S�Č͂�Ē��F�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@ �@�@ �@�@

�@����܂���̓��Ƃ�ʼn肪�o���A���邢�͎�܂���̑�J�Ŏ킪������āA���x�̎�܂�������H�ڂɂȂ�܂������A�������Ŕ��A�卪�A�ԃJ�u���A�������Ɏ��n�����ƂȂ�܂����B

�@�א��ɖ���������ߍ��H�W���K�C���������ł��B�@������►����̃W���K�C���͗t���͂�Ă��܂����Ƃ̂��ƁB�@���̊Ԃ܂ŁA�Q���[�g���ȏ�ɐ��������H�T�T�Q�ɁA�z�𗁂т�̂��ז�����Ă����W���K�C���ł����A�������Ă��ꂪ�K�������̂ł��傤���B

�@���R�͂킩��܂��A�����K�����A�����s���ɂȂ�̂��͖{���Ɏ��R����ł��Ƃ킩��Ȃ����̂ł��B

�@����ŁA�Q�N�A���ŏH����~�ւ̖�ؗނ͏����Ŏ��M�����܂����B�@�Ȃǂƌ����Ă���ƃh�X���ƈꔭ�H��킳��邱�Ƃł��傤�B�@�f���ɎQ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���Q���@�L

|

�@�@��S�T����w�u�w���Ձv�ɍs���ė��܂���

�@�`�C�X�����i�A���r�A��j�̏����ɒ��킵�܂���

|

|

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@ �@�@ �@�@ �t �t

�@�Ȃ�ƌ����Ă��l�C�̃R�[�i�[�͈��H�X�ł��B�@���̊w�Z�ŐH���ł������������Ƃ�����

�A���s�ψ���͂��Ȃ�S�z���A�F�X�ȋK���������悤�ł��B

�@�ʐ^�̂悤�ɐl�C���j���[�̈�́u�Ă��\�o�v�őS���łT�`�U���o�W���Ă��܂����B

�@�Ⴂ�l�ɂ́u�t�����N�t���g�v���l�C�ŁA����܂��召�̃t�����N�t���g���S�`�T���̏o�X�B

�@

�@���̑��A���̂Ƃ���l�C�V���j���[�Ƃ��́u���܂���v�ɎႢ�l�����̗o���Ă��܂����B�@�u���܂���v�Ƃ͂���ׂ��ɗ��Ă�������ł���Ƃ��B

�@���̑��A�c�q�A�g���`�A���D�ݏĂ��A���`���A���͂��A�J���[���C�X�ƁA�ǂ��̍Ղ艮��̂��o�Ă���Ǝ킪�S�Ă���܂����B

�@�����Ă��Ƃ����Ă��͂Ȃ��Ȃ������[���̂ł��傤���A�����Ă��̏�ԂŔ̔�����āA�ԕi�E��������Ă��܂����B

�@���H�ȊO�ɂ��o�X���Ȃ���Ă���A�֓����A�{�[�������A�����d���ł͂Ȃ��v���X�X�`�b�N�o�������̂��d���Ă��܂����B

�@�w���������܂����̂ŁA����ł͂ƂĂ���肫��܂���B�@�@�B�H�w�ȁA�d�C�H�w�V�X�e���ȁA���H�w�ȁA�d�q���H�w�ȁA�d�C���w�ȁA�H�Ɗ�b�������A�H�i�h�{�Ȋw�ȁA�ی��Ō�w�ȁA������Ȋw�ȁA�R�~���j�P�[�V�����w�ȁA�p��p�ĕ����w�ȁA�c���E��������w�ȁA�ȂǂȂǂł��B

�@

�@������Ԃ����b�ɂȂ��Ă���w�Ȃ͍��ۊW�w�ȁA���ۊW�����w�Ȃł��̂ŁA���ɒO�O�Ɍ������\������܂����B

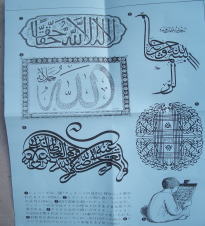

�@���̒��ŁA�����ԋ������������̂́A�u�C�X�����i�A���r�A��j�����W�v�ł����B

�@�C�X�����̒n�Ŏ��ۂɕ�����Ă���ꂽ�搶���������ɂȂ��Ă����A���b������A���ڏ����̎�قǂ������Ă��������܂����B

�@ �@ �@ �@ �@

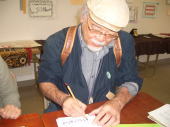

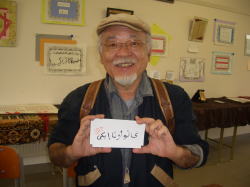

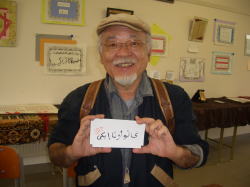

�@�@�@�@�@����L�̐l���͊w���ł��A�搶�ł͂���܂���B

�@�@�����̖��O�������̂ł����A�܂��A�J�g�E�̃A���r�A���T���ăG���s�c�������܂��B

�@���̏ꍇ�A�u�J�v�A�u�g�v�A�u�E�v�A�^�v�܂ł͎����Ɨ����Ă���A�����������ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�@�@���������ɂȂ�Ƃ���́A���A���̂��ς��܂��B

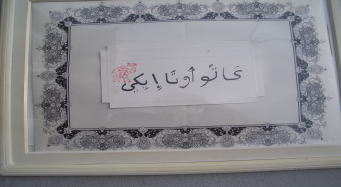

�@�A�����āA�A���r�A�̕M�i�Ƃ����Ă��|���߂ɐ��Ă���̂݁j����ɖn��t���܂��i���̖n�͓��{�̕����i�����悭�l�C������Ƃ������Ƃł��j

�@���{�̏����ł́u���˂镶���A�ӏ��v������܂����A�A���r�A�����͒��˂܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

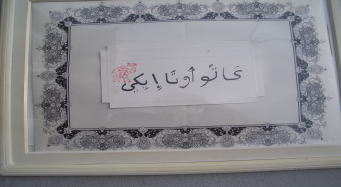

�@�@�@�@�@�B���߂͑傫�ڂ̎��ɗ��K���A�Ō�͏�L�̂悤�Ȍ����ɏ����܂����B

�@�@�@�@�E���獶�Ɍ������ď����܂��B�i���M�̎��ł����A�A���r����ŏ�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ńv���X�`�b�N�̈��z�ɓ���Ă݂܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

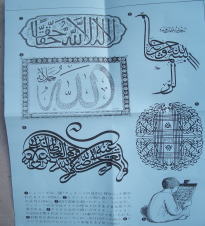

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̂悤�ȊG�ƕ������f�����Ă��܂���

�@

�@�N�X���e���L�x�ɂȂ�A�������n���̎s���̎Q���������Ă���悤�Ɋ����܂����B

�@��ϗǂ����Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B����ɂ��Ă��u�`�ɎQ�����Ă���w���̎����������̂ł��傤���A�i���B�̎Ⴂ���������������ł��傤���j��������ϋ�J����Ă���悤�ł��B

�@����܂ŕێ�I�ŕ����I�ł�������w���ω����Ȃ���Ȃ�܂���B��ʎs���⒮�u�����Q�����āA�V���ɒn��ɂ��v�������w�Ƃ��č��グ�Ă䂭���Ƃ��҂����Ȃ��̏ƍl���Ă��܂��B

|

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1���Q���@�L

|

�@�@�@�H�̃o�[�x�L���[���J��

|

|

�@�@

�@�S���w�Z�ňꏏ���������Ԃ����̏H���K�₵�Ă��܂����B

�@�ߑO�����r�[������n�܂��āA�����Q���ꂽ�Ē��ւƐi�݂܂��B

�@�b�͂��̂Ƃ���̐��E�̋��Z�����n�܂�A�����A�o�ρA�Љ�A������ƃA�`�R�`�ɘb����т܂��B�@����ł��P�O�N�ԁA�͘F�����͂�ŁA�l�X�Ȃ��Ƃ�b���Ă��܂������A�݂��̐��i��咣���鎖���͂قƂ�Ǘ����ł��܂��̂ŁA�C���˂Ȃ����ɂ��邱�Ƃ��o���܂��B

�@�ߌ�̂P���߂��ɂȂ�܂��ƁA�A���R�[���̐i�݂���x�݁A�Ă������ł��n�߂܂��B

�@�����ŁA����͐����X�R�ɓo�邱�ƂƂ��܂����B�@�o��R�[�X�͐F�X����܂����A�o�������Ȃ��炩�ȃR�[�X��I�Ԃ��Ƃɂ��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�g���ȓ��a�ł����B�x�e�����ň�l�͐[������ɓ����Ă��܂��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ŏo������������ƋL�O�B�e���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

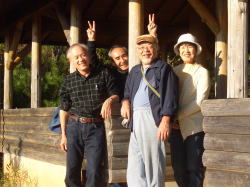

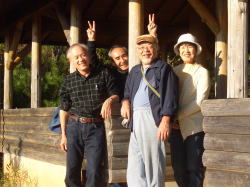

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����炪����̃����o�[�̎l�l�ł�

�@�A�H�́u��D�_�Ёv�o�R�ŏ��������A���ɂ͓��ʂł͂��肹�A�Ō�̍⓹�ł͏����x�ꂪ���Ȏ҂�����܂����B���������Ă��邱�Ƃ̋��������߂Ċ����܂����B

�@����ŏI����������ł͂���܂���A�[�H�Ɍ������čĊJ�ł��B

�@�ߌ�T��������A�����鎞���������w����T�O���̓��̂������Ă���ꂽ�m���A�ēx�A�蓹�������Ă��A��ɂȂ����悤�ł��B

�@�c�����҂́A�H���p�̋��͂ɖ��邢�Ɩ���_�����ĕӂ肪�Â��A����������������������܂ő����A���J���Ƃ��܂����B

�@���x�̂��Ƃł����A�W���ԋ߂����ݑ�����Ə�����J���������܂��B�@�����̑̒���S�z���܂������A�X�g���b�`����|���A��q�Ɛi�ނ����ɃV���L���Ƃ��Ă��܂����B�@�ʏ�ʂ蒩�̃|���t�F�m�[�������p���邱�ƂƂȂ�܂����B

�@�i���̂��Ɓu������w�́u�w���Ձv�ɍs���܂����B�@�����Ȋw�w���ŁA�l�X�Ȍ��N�Ɋւ���f�f�����Ă��������܂������A���̒��Ō��ǔN��̑��肪���܂����B

�@���A���ʂ͉��Ɓ��V�W���Ƃ̂��Ƃł��B���̃|���t�F�m�[���̌��ʂ͂Ȃ������悤�ł��B

�@����ȃC�C�J�Q���Ȃ��Ƃ������Ă�����̂͂��܂ł̂��Ƃł��傤���j

�@

�@

|

�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�W�W�P

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�P1��1���@�L

|

�@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@

�@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@

�@�@

�@�@ �t

�t �@

�@ �@

�@