| このページ以前の コラムはこちら

私の書斎机、長さは180センテートルで十分ですが奥行きが55センチメートルと狭い。 其の上に、パソコン、文房具、書類箱と並び、切抜きや参考書、辞書の置き場と重なってしまい、資料が必要な大学の予習・復習、そしてこの日記を書く段になると置き場が分からなくなり、其のたびにイライラしておりました。 1年ほど前から整理をして解決しようと心がけましたが、物理的に無理と判断し、部屋の中央にまだユトリがありますので、机を新調しようかどうか迷っていました。 と言いますのも、子供部屋だった隣の部屋には、子供達が使っていた机が二つもあるからです。 それぞれに、家を出てゆく時に持ってゆくものと思っていましたが、時間が経過してもそのままです。 (机ぐらい置ける部屋には住んでいるようなのですが・・・) 先週から今週に掛けて、二人の息子が来ましたので、それぞれに机は必要ないかと尋ねても、別にと言う感じです。 では、「机の中や周りを整理してくれ」と頼んでも、これまた一向に実施する様子がありません。 物置部屋とはいいませんが(時には、子供達のネグラとなる)、様々なものが積み上げられています。 女房が「そのままにしておけばいいじゃん」などというから、必要もなく、持っていけば場所を占領するだけなので、ここに置いとけばなくなる心配なしとの態度です。 女房は更に「新しいのを買えばいいじゃん」とのたまう。 ”もったいないではないか”。 遂にというか本日書斎への移動を突如決意し、整理にかかりました。 整理と言うよりは、プラス掃除も兼ねることとなった。 そして、「そのままにしておけばいいじゃん」の女房の言葉の背景の一部が分かった。 多分”ノスタルジア”だろう。 幼児の頃に遊んだアメリカからの土産の木製品の自動車、クリスマス・プレゼントに買った野球版、中学の図画工作など、など・・・。   ↑ アメリカ土産のこの品のことについては、改めて書きます (別の部屋には、ランドセルや幼児のときの衣装も仕舞ってある、狭い家の中に・・) もちろん、息子達の中学・高校・大学時代の写真や、年賀状、トランプ、花札と一人前の口を利きだした頃のものも出てきました。 しかし、女房にとっては多分子供達が小学校まで、”意見をすれば何とか聞いてもらえた頃まで”が、懐かしく思い出されるためであるからではと、・・・分かったのです。 さて、4時間かけて移動が完了しました。 結果は予想通りです。 部屋の他の調度品とはいささか不釣合いですが、”もったいない精神”を満足させてくれています。 なを、移動するに当たって組み立てたままでは部屋に入れることが出来ず、バラして、再度組み立てました。 この組み立て中に、悲しいかな合板の張り合わせ机ですので、一部のネジ受けが浮き上がってしまいました。 当時としては、はり込んだつもりですが・・・ 31年前、昭和52年12月17日の納品書を探し出しました。 机と椅子で28500円なり、掛ける2人分ですので57000円です。 自社取引先からの納品です。 他の調度品、照明機器の請求書や領収書も全てあります。 31年前の12月にこの家に引っ越してきたのです、本当に過ぎてしまえばアットという間です。 時代は第1次石油ショック(昭和48年)と第2次ショック(昭和54年)の中間で、第1次のショックを何とか抜け出した頃でした。 そして、平成20年・2008年の12月は、まだまだ不透明感が増して行くばかりです。 いや、既に見切った方々も出てきているようです。 腹のレベルでの決心のようです。 このような時、親子二代で活用とはよく耳にしますが、子ー親で使わせてもらいます。

↑ 咲き・香っていた菊もご覧のようです   ↑もっと惨めなのは、木立ダリヤ と 背丈が5M近いヒマワリです   ↑では、私達の番ですねとシクラメン と パンジーのお出ましです。  ↑ この冷たさを待っていましたと干し柿君が、日向ぼっこです。 暖かい日が続いていましたので、カビが生えるのではと心配していましたが、1週間前から食べられるようになりました。が、まだ柔らかです。 親戚に送ることが出来ました。 柔らか好みの方と、固めが好きな方と居られますので、手紙にはラップに包んで冷凍するか、再度お日様に当ててくださいと書き添えました。 朝、冷水摩擦の時、「エイ!」と気合を掛けなくてはならなくなりました。 年寄りの冷や水と陰口が聞こえますし、自分自身もこのまま血管が切れるのではないかと気になるこれからです。

本日は「上弦の月」、デジタルカメラで撮影するが、やはり期待したものとはならず。  ↑ そこで、万華鏡仕上げにしました。   ↑同じフイルムに夕焼け空がありました。 昨日、 一昨年結婚した次男夫婦が半年振りに三重県・松坂からやってきました。 同じ市内に住居していた時には、結構な頻度で現われていましたが、「3ヶ月ぶりかな?」というと、「半年振り」との事でした。 やはり、<半年が3ヶ月に感じる>このところ充実していたというか、いささか時間に追われている自分を再認識です。 先週、収穫してきたジャガイモ、サトイモ、白菜、頂いたサツマイモと干し柿など、手元にあるものを持たせました。 どんな料理になっていることでしょうか。 今回は、私が毎朝神棚に上げている数種の祝詞(言葉)を渡すこととしました。 多分、何処かに仕舞い忘れすることでしょう。 なを、昭和4年発行、熊崎健翁(?)・著の「命名学」 も持たせました。

昨日(12月2日)、朝の壁あてキャッチボールをしていると、お隣の方が塵出しに・・ 木立ダリヤ(皇帝ダリヤ)が素晴らしく咲きそろったその方の庭で撮影をさせていただいた時、(コラム 1-D No891)、3軒の角地にある半分枯れた木が気になれいました。 その木は小鳥の糞の中の種から成長したものでしょう。 20数年経過しますと、目どうしの位置で直径10センチメートル以上になっています。 「切り倒しましょう」と言うことなり、庭師道具を持参して、もう一軒の裏の奥さんも参加して始めました。 狭い三角地で大変でしたが終了。すると、私の家の裏側が丸見え、古タイヤや錆びた簡易温室等が目立ちます。 更に、勢い良く成長した金木犀が気になり、予定外の庭師になることとあいなりました、 ということで、このところ素人庭師として大もてです。 嬉しいくらいに、次々とアイディアや気付きが脳裏を横切ります。 本日も午前4時起きです。 それでも時間不足です。 やっと、夕方に散歩に出かけました。   ↑ 定点観測のひとつ、愛岐3山の眺め、「宮滝大池」からの眺めです。 間違いなく、「恐慌です」 金融から始まって、産業恐慌に、そして「生活恐慌」へ 「何を馬鹿なことを言っている」という方や、「貴方は異常」という方、「何とかなるよ」という方、みんなそれぞれ、この入力を終えたあと、1930年代の恐慌時の流れを纏める計画です。 そんなものが役に立たないことを願っていますが、避けて通れないこととなりました。 友人より「どうなる」ではなく「どうべきだ」の時になったとメールが入る。 其の通りと思います。

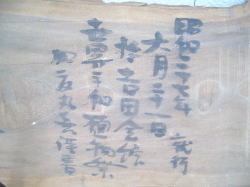

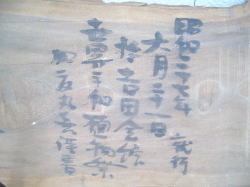

↑東名高速道路を降りて20分、豊橋郊外の銀杏並木が迎えれくれた。 お墓参りをして、姉の家の造作を依頼していた建材店の方と打ち合わせ後、家に。 本日、姉は不在(承知の上)、持参したサプリメントや記念写真等のことコメントを書く。 盆の上に、りんご、みかん、柿、お菓子、お茶、その他、こまごまと気が使ってある。 春の時に気になっていた、榊と金木犀の剪定をしようと物置に入る。 そこで見つけました(と言っても、それは私が豊根村の家を閉鎖する時に、神棚などと一緒に豊橋に持ってきたものであったのですが、そのままになっていたものです。  ↑「財団法人 植物研究所設立準備事務所 責任者 薬剤師 加藤 丸喜」 「世界平和植物協会」 と書いてあります。  ↑ 「平和の道 発行所 楽園 創元社」 この看板の裏にはこのように書かれています   「村内 由来 八名郡 石巻村字守山 大蔵神社 境内 椎の木 樹齢1300年の枝より」 「昭和27年 6月21日 就行 於・吉田神社 世界平和記念樹 加藤丸喜 謹書」 以上、3枚の写真から、近頃の私の思考にDNAの存在を感じると言うことです。 私の父のことは表面的なことしか知りません。どのような思想を持っていたのか? 戦前、戦中の言動などは正確なことは知りません。既に語ってくれる方も見当たりません。 ただ、一風変わった人物であったとは聞いております。 そのDNAを感じると言うことなのですが・・・。 果たしてどうなのでしょうか。 このところ、何か思い浮かんでくることは自然や植物のことです。 本日、豊橋で上記の看板(?)、書き物に出会いましたので記録しておきます。  ↑ 最後にこの写真を掲載します。 名前はわかりません。 剪定作業を終えて、一服しておりました。 すると、この花が目の前にあったのです。 写真はアップしていますので、それなりに大きく見えますが、実際は赤の実(?)は直径2ミリほどの大きさです。 駐車場のために敷くつめた石ころ間から芽生えてきたのです。 さて、春日井に帰宅しましたのは午後の4時過ぎでした。 そのまま、散歩に出かけました。  ↑ 築水の池の周回道路には落ち葉がイッパイでした  ↑ 「岩船神社」に通じる田圃の向こうに、夕陽が沈んでゆきました。  ↑ 「元気牧場」の3頭のお馬さん、私と会ったこの後、ねぐらに

飛騨高山、9月下旬の栗拾いから始まった。11月中旬の柿の収穫と干し柿作り。 庭仕事は蚊が発生する時はダメ、寒すぎてもダメ、11月に入って小春日和を選んでの作業は既に20時間以上です。 昨日は義姉のところの庭の松、他の花木の剪定と整理をしてきました。 後は、我が家の庭の残されて作業がは4~5時間で終わる予定。 明日は、少し早いが豊橋の墓参りと姉の家の造作の打ち合わせをし発注予定。 喪中の葉書も既に10数枚届いている、10日後ぐらいに年賀状の作成と、一人前になんとなく気忙しい。  ↑ 今朝の我が庭の紅葉は陽に照らされて一番の見ごろ  ↑、我が家の南西の角、壁あてキャッチ・ボールの場所。 サンタのイルミがぶら下がり、 良く見えませんが、「ナイヤガラの滝のイルミ」そして、紅葉と朝日、今朝も最高気分。 さて、遅れている大学の復習まとめを始めます。

|

||||||||||||||||||||||||||

COLUMN 1-D 901 平成20年11月26日 記 |

||||||||||||||||||||||||||

分かりました、この大木のヒマワリのこと

|

||||||||||||||||||||||||||

既に、2回ほど掲載しましたこのヒマワリのことが分かりましたので再度掲載。 大きさを表現しようと思ったが、下から見上げようにも松が邪魔します。 ベランダから朝日に照らされているところです。 昨日の西陽のほうに花の顔を向けているようです。 さて、本日の新聞の記事から見つけましたこの花=ヒマワリの説明です。 名古屋農業センター管理係。 出原 裕子さんの投稿です。 『黄色いダリヤのように見えるこの花は、キク科のチトニア(ニトベギク)の仲間で、その巨大さからガリバーという商品名で出回っています。 ニトベギクはメキシコ南部から中央アメリカ原産の多年草で、日本では日長が短くなることで花芽をつける短日性の秋咲き草花として扱われています。 最大の特徴はその高さと株の大きさで、農業センターのものは株の直径が3メートル、高さは4・9メートルに達しています。 日本へは明治末に渡来下と言われています。霜にも強く12月中旬まで楽しめそうです。 ~霜に強いことも分かりました。 この花の隣にはこれまた背丈の高い皇帝ダリヤ(木立ダリヤ)があります。 両花とも越冬させて来年も花を咲かせようと思っています。 なを、写真の我が家のチトニアの背丈は4メートル弱、株周りは3本仕立てで、1本は10センチメートルほどです。 |

||||||||||||||||||||||||||

| 前のページはこちらからどうぞ |