| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W�ȑO�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����͂����� |

||||||||||||||||||

�@�����A���Ȃ��ǎ҂���̔���������܂�����A���X�f�ڂ��Ă��܂��B�B �@�����S���Y��Ă����Ɠ����ɋL���ɂ��Ȃ����Ƃł����̂ŁA���������܂����B �@�\���₨���肪�ȁA�u�āE�ɁE���E�́v�ɕs���R�Ȃ��̂�����܂����A���̂܂܌f�ڂ��܂��B �@�r���Ő��̕��͂�����܂����A�������Ƃł��B �@�r���ŁA�����̐l�i�H�j�h�c�q����h�����ꂽ�Ǝv���A�o����o�ꂵ�܂��B �@���̃y�[�W�ɂ́A���̗F�B�̔o�������܂��̂ŁA����ō�����̂ł��傤���B �@�Ȃ��A�c�q����̂��Ƃ́A�P�N�O�قǂɂ����ɏ����܂����̂ŁA�������܂��B �@�����P�T�i�Q�O�O�R�j�N�A�T�P�N�Ԃ�ɂ�����܂����B�@����ς肫�ꂢ�ȕ��ł����B �@ �u�����j�v�@���w�Z4�N���` �@�R�͂��Â����@�R�̒��@�w�Z�䂫�́@���������̐� ����������Ȃ��� �@�L�����@�R�͂��Â����@�R�̒��@�@�w�Z�䂭���@�@���������̐� �E���a26�N10��12���@�@�i���̕M�ɂāj �@�@�@�@���̉� �@�@�@�@�R��(��܂������@�ؑ��̂��Ԃ��@�����ƂɁ@�������̂ڂ�@�_�ƂȂ�䂭 �@���̂��߂Ɂ@ �@�@�@�@�@�����V�쓻�ɂ� �@�O�M�́@�R�ɂ܂�����@�v�Ǖv(�܂����)�́@�n��(����)�̂͂��߁@��(��)���肯�� �@�E���a26�N10��28���@�@�@�i���̕M�ɂāj �@�@�@�@���̔o�� �@�@�@�@�@������肩���� �@�@�@�@�@�@���̂��� �@�i���̕M������҂@�ɂāj �E���a27�N1��9���@�i���̕M���G���s�c�ɂāj �@�@�@�@���ꂦ���Ɂ@�䂫�������@�߂����� �@�@�@�@�����̂͂Ɂ@�@�Ⴊ�����@�@���ꂢ���ȁ@�@�@�u�v�v�Ƃ���A�v�N�̍삩 �@�@�@�@�������͂��@�@�q���Ȃ��߂�@��́@�R�@�@�@�@�@�u�v�v�Ƃ���A�v�N�̍삩 �@�@�@�@�����@�@�@�@�Ⴊ����@�@�߂������@�@�@�u���v�Ƃ���B���̍삩 �@�@�@�@��ӂ��@�@�@��˂̏�̂��@�Ƃ��Ă䂭�@�@�@�@�u�F�v�Ƃ���A�F�N�̍삩 �@�@�@�䂫�ӂ�Ɂ@�@�͂��߂Ă���@��o���u�������v�Ƃ���A����������̍삩 �@�@���ꂦ���Ɂ@�̂����킽��@�@�܂��������u�������v�Ƃ���A����������̍삩 �@�@�͂䂫��@�@�܂ǂ���̂����@�q�ǂ������u������v�Ƃ���A���N�̍삩�B�i���L���������j �@�@�@�@�@���傤���܂��@�݂�Ȍ��C�Ɂ@�w�Z�Ɂ@�@�@ �@�@�@�@���傤���܂��@������ɂ炢�@���V �E���a27�N3��10���@�@�i���̕M������҂@�ɂāj �@�@�@�@���ӂƂ�̒��ɂ͂���@��������@��삩�ȁB �@�@�@�@���傤�̂����@�ڂ�����̂��ā@�Ƃ�ł䂭�@ �@�@�@�@���傤�̂����@���@���Ȃ��Ȃ���@�Ƃ�ł� �@�@�@�@���ǂ������@�͂��������@���Ƃɂł� �@�@�@�@�@�@�ׂ傤���Ă���Ɓ@�����났�́@�������������Ă��ā@�Ȃ�ƂȂ��@ �@�@�@�@�@�@�����ā@�����Ɓ@�����났�@�����Ă� �@�E��������A���w�Z�T�N���ƂȂ�B �E���a27�N4��24���@�@�ؗj���@�@�i���̕M������҂@�ɂāj �@�@�@�@�@�������܁@�ڂ��ɂ������Ɂ@�˂Ȃ����Ɓ@�₳���������ā@���������� �A���傤���܂��@�݂�Ȃ��Ɂ@���������� �B�䂤���͂�@�݂�Ȃɂ��ɂ��@���ׂĂ��� �C���Ƃ�����@�����̂����Ł@�Ȃɂ����� �D�Ђ����ꂽ�@�������܁@�ɂ��ɂ��@���������� �E�䂤�����Ɂ@�������@���悻��@�ӂ��Ă��� �F���������@��܂̒��@�w�Z�䂫�́@���������̂��� �G�䂤�₯�Ɂ@�����߂�@�ԂȂ� �E���a27�N4��25���@���j���@�@�@�i���̕M���y�����ɂāj �@�@�@�@�@�߂���@�t�ɂȂ����Ɓ@�Ƃ�ł��� �@�@�@�@�A�@�@���@�@���߂ӂ� �@�@�@�@�ڂ��́@�w�Z���炩�����ā@�������@�ڂ��́@���Ƃ������Ɓ@�����ׂȂ� �@�@�@�@�������Ł@�˂����ł���Ɓ@����ȉJ�ӂ�@�Ƃ䂤�@���@���ł����B �@�@�@�@�B�J�ӂ肾�@�ނ����̂�܂��@�݂��Ȃ��� �@�@�@�@�C�䂤�����Ɂ@�J���@���킵��@�ӂ��Ă��� �@�@�@�@�D�ׂ傤�Ɂ@�˂�����ɂ���Ɓ@�ق߂��� �@�E���a27�N4��26���@�@�y�j���@�@�i���̕M���G���s�c�ƃy���ɂāj �@�@�@�@�@���傤���܂��@�݂�Ȃɂ��ɂ��@�w�Z�� �@�@�@�@�A���������@���Ђ��܂ɂ�����@�����������B �@�@�@�@�B��Ɂ@�����������҂��@�Ƃ�ł��� �@�@�@�@�C�䂤�����Ɂ@�������Ȃ������@�ӂ��Ă��� �@�@�@�@�D�Ƃ̒��@�����Ȃ��̂��@�����Ă��� �@�@�@�@�E�邪���@����Ƃ��ƂȂ��@���݂����� �@�E���a27�N4��27���@�@���j���@�@�i���̕M������҂@�ɂāj �@�@�@�@�@���Ђ��܂��@���炫�炫��Ɓ@�̂ڂ�䂭 �@�@�@�@�A�͂����ɂ��@�ӂ��ӂ��قǁ@���Ƃ��ł� �@�@�@�@�B�ǂĂ݂��Ɂ@�����Ȃ������@�����Ă��� �@�@�@�@�C�͂Ȃ��Ɂ@���˂��܂��Ȃ�@�Ԃ����� �@�@�@�@�E���ق����܁@�҂�҂��҂�Ɓ@�������� �@�E���a27�N5��2���@�@���j���@�@�@�i���̃G���s�c���j �@�@�@�@�@�������͂�@�@�@�u���v �@�ڂ����˂Ă���Ɓ@���傤�́@�w�Z������@�����Ȃ����Ɓ@����������B �@�@�@���Ђ��܂��@�R�̏ォ��@���������� �@�@�@�@�A���������́@�R�̏ォ��@�Ƃ肪�Ȃ� �@�@�@�@�B���ق����܁@�҂��҂��҂��Ɓ@�Ђ����Ă��� �@�@�@�@�C�䂤�����Ɂ@�ڂ���̂��Ƃ��@�������Ă� �@�@�@�@�D�R�̒��@�Ƃ�̂Ȃ��̂��@�������Ă� �@�@�@�@�E����Ɂ@�Ƃ�̂Ȃ��̂��@�������Ă� �@�@�@�@�F�܂̂��Ɂ@�Ƃ肪�t���Ɓ@�Ȃ��Ă��� �G�R�̂����@���炷�������҂��@�Ƃ܂��Ă��� �H�ł�Ɂ@�߂��@�����҂� �I�����̒��@�ł����ā@�����邢�� �J���т���@�R�̏�܂Ł@�Ƃ�ɂ䂭 �@�@�@�@�K���V�@�͂����ɂ˂�����@���炻���� �L�ǂĂ݂��Ɂ@���ꂢ�Ȃ͂Ȃ��@�����Ă��� �@ �M�Ђ����ꂽ�@�q�ǂ�����l�@������ł� �N���Ƃ�����@�߂��˂������ā@�Ȃɂ����� �@�@�@�@�O�t�������@���ꂢ�ȉԂ��@�Ƃ�ɂ䂭 �P�������ƂƁ@���ꂢ�Ȃ͂Ȃ��@�Ƃ�ɂ䂭 �@�@�@ �Q�Ƃ�������@���Ђ�˂��Ɂ@���肪�Ƃ� �R���ق����܁@�ڂ����˂邱��@�Ђ����Ă��� �@�@ �S�w�Z�́@������݂��ɂ́@��N�Ɓ@ ��5��2���̓m�[�g���S�y�[�W���g�p���āA���̃m�[�g���I�����Ă���B �܂��A�\���ɂ́u���A�͂������v�@�ܔN���Ə�����Ă���B

�@���a24�N5��15���Ɠ��t����������Ă��܂��B�@���w2�N���̏��Ăł��B �@ �Q�Q�A���a24�N5��15���@�@�u�킽���̂���������v�@�i���ɕM�ɂāA���N�M�j �@ �@�킽���ɂ́@���������@��l����܂��B�@�Ȃ��Ȃ����@����������Ɓ@���܂̂���������ł��B �Ȃ��Ȃ����@����������́@���݂̂���������Ƃ����܂��B ���܂̂���������́@�����Ă̂���������Ɓ@�����܂��B �킩�����̂́@�Z�̔N�̈ꌎ�ł����B �݂��܂��܂Ɂ@�Ƃ��ǂ��@�Ԃ������ā@������Ł@����܂��B ���܂̂���������́@�w�Z���炩�����Ă���Ɓ@�Ȃɂ����@������ā@���ׂĂ���܂��B�����B

�Q�R�A���t���Ȃ��@�@�@�u���Ƃ�����v�@�@�i���̕M�ɂā@���N�M�j �炭����́@�������Ƃ����ā@����܂��@�����B �Q�S�A�@�@�u�R�v�@�@�@�@���a24�N5��21���@�@�i���̕M�ɂ��j �킽�����̂����̂܂��͎R�ł��B�@�܂�����������@�݂����@�Ђ�����@�R����ł��B�R�ɂƂ肩���܂�Ă��܂��B �@���݂̂ǂ�̒��Ɂ@�R�Ԃ��́@���Ȃ��͂Ȃ������@���������̉Ԃ������A�ނ炳������̂ӂ��̂͂Ȃ������A�����������Ȃ��Ă���܂��B �킽�������́@�܂����@���̂��������@�Ȃ��߂Ȃ���@���낪��w�Z�Ɂ@������Ă��܂��B

�Q�S�|�Q�@�@�@�u��v�@�i���̕M�ɂāj �ڂ��̂����̂܂��ɂ́@�삪�Ȃ���Ă��܂��B�@�@���̐�Ɂ@���Ƃ������ƁA�Ƃт���ŁA�����悬�����܂����B �܂��߂�������@�͂����Ă͂����Ȃ��Ɓ@���イ���������܂����B �@��͂܂����A���������@�₷�ނ��ƂȂ��@�Ȃ���Ă��܂��B ��̐��́@���킴��Ɓ@���Ƃ����ĂȂ���@�E�ɂ܂�������A���ɂ܂������A����ɂԂ�������@�R�ɂԂ�������A �������Ƃ��납��@�Ƃт��肽�肵�āA�ǂ�ǂ�ƂȂ���Ă����܂����B ���炪��i���@�Y��j�Ƃ����Ƃ���ŁA�Ă��イ��Ɓ@��������ɂȂ�܂��B �ǂ�ǂ�Ȃ���ā@�����ւ��悤�ɂȂ��ꂱ�݂܂��B�@�����͑傫�Ȃ��݂ł��B���߂肩�@�܂łÂ��Ă��܂��B �ڂ��̂܂��Ɂ@�Ȃ���Ă����́@����Ƃ�����ΐ�Ƃ��@���܂��ā@�Ȃ���Ă䂫�܂��B �����ǂ��̐�́@�݂Ȃ��Ƃ̎R���@�݂ɂ䂫�����Ƃ������܂��B�@�����B �Q�T�A�@�u�܂�v�@�@���a24�N8��14���@�@�i���̕M�ɂāj ���Ɂu���������v���l�Ђ��@���ĂĂ���������@�ڂ��͂Ђ���Ă��āA���Ƃ�����ɂ݂����B ���ꂩ��ڂ��́@�܂����@�܂��̂��͂�����@����̂͂��@��O�܂��Â@�Ƃ��Ă��ẮA�͂��̒��ց@����Ă�����B ���������́@���܂����Ɂ@����̂͂��@�ނ��ނ��Ƃ��ׂā@����傫���Ȃ��ā@�ڂ��̂���т����@�傫���Ȃ��� �����܂���@�O�@����܂����B�@�@�@���Ƃ̈�҂��́@�܂�������@���ׂĂ��܂��B �Q�U�A�@���a25�N12��27���@�u��̒��v�@�O�N���@�������@�Ə��߂Ď����̖��������ŏ����Ă���B ���ނ��Ȃ����̂Ł@�����ɂ�����@�������ɂ�����Ȃ���A�܂ǂ����ɁA�ǂ�ǂ�ӂ��Ă���@�Ⴐ�������@�Ȃ��߂Ȃ���A ������������̂��@���̂���ł��܂��B �Q�V�|�Q�@�@�u�ő��R�s�v�ƕ��̕M�ɂā@�@���e�͑��̕M�ɂ� 21������w���x�݂ɂȂ����̂ŁA�������������R���@���ɂ�Ă����Ă���܂����B �Ȃ�����i���@�n���j�́@����݂����@�Ƃ����ā@�����ƁA�����ǂ��́@���ɂ݂����@����낿���Ɓ@�Ȃ���Ă��܂����B �킽���̂����݂̂����@���݂̂����@�킯�Ă�����Ă��܂��B �܂����Ȃ���Ł@�ɂ��݂�����܂����B�@���ꂪ���낢��ȁ@������ɂȂ�̂���Ɓ@�������Ă���܂����B ���ꂩ��@�{�݂����@���ɂ���ā@���܂܂łƂ����������Ƃ̂Ȃ��@�ނ����̎R�݂����@�̂ڂ��Ă����܂����B ���ꂩ��R�݂����@�������Ă����i���A���c�Ƃ����n���j�ɂł܂����B ��������́@���炳��Ɓ@���Ƃ����Ăā@�t�������Ɓ@�����������̂悤�ɁA�@�Ȃ���Ă���܂����B �����̖́@�ڂ݂��@���������Ȃ��ā@����܂����B �����́@���������̂����Ɂ@�������@��������@���������ā@���ꂩ��@�܂��@�E�݂̂��ɂłā@�ǂ�ǂ�ƎR�݂����@�������Ă����܂����B �킽�����́@�������@����Ă��܂��܂����B�@�܂��@���������R�ɂ́@�Ƃ����̂��Ɓ@���ɂ����܂��� �ЂႭ��݂̂����@�䂩��Ƃ�����̂́@���イ���イ���イ��@�������ā@�Ȃ��Ƃ��ׂ��Ƃ����@�����������邪�@ ���܂���@����Ȃ��Ƃł́@�Ȃ�Ȃ��Ɓ@�����܂����B

������@���傱���傱�Ɓ@����Ȃ��悤�Ɂ@���傤���Ȃ����@�Ƃ����܂����B ������N�̎l������@���̂ւ���@�Ƃ������Ƃ��ɂ́@�����������@���ɂ����߂�Ɂ@�����₵�@�̒��łȂ��Ă����Ƃ̂��Ƃł��B ���ꂩ��͎R�݂����@�̂ڂ�����@���肽��@�܂��@���ɂ�����@�킽������@���������@�ɂł��肵�ā@�悤�悤�@���������R�ɂ��܂����B ���̎R�ɂ����ɂ́@����킽��Ȃ���@�݂ɂ����܂���̂Ł@�킽���́@�Âڂ���ʂ��Ł@��������ʂ��@�͂����ɂȂ��� �����ɂ����Ă����@���̎���Ƃ��Ă�����ā@�������ȁ@�����̂������@�Ƃ�ł����Ɂ@���܂����B �����ł����������̂Ł@�����i���@���̗t�j���������@�����ā@�߂����Ȃ����@�Ă₠�����@�������߂Ă���@�ׂ�Ƃ����@���ׂ܂����B ���������̖��@�݂Ă܂��܂������A�܂����Ƃ��́@�͂��Ă���܂���ł����B�@���ꂩ��E�E�E�E�E�i�m�[�g�������Ă���j

�@�m�n�X�V�T�Ɍf�ڂ������̂́A�u���̕M�v�ɂ����̂ł����B�@����āA���������q���ւ̎v����Ԃ������̂��낤�Ɛ������܂����B �@���a23�N�A���w1�N���̍��A���������Ƃ߂����m�𑱂��܂��B �P�Q�A���a23�N11��21���@�@�u�����Ђ��v�@�i���̕M�ɂāj �ڂ��́@�悭�������Ђ��B�@�܂��@�������Ђ����B�@�䂤�ׁ@�悤�����Ɂ@�������Ƃ��@�����܂��@�������̂� �ӂƂ�́@�Ȃ��Ł@���������@�Ȃ��ā@���܂����B �ۂƂ����@����ς����Ă������B�@����������������ā@��l�Ł@������@�̂܂��ā@������������A�����Ղ���@���イ�����@�݂��܂����@���������Ł@�͂������肵�ā@�����������B �����́@����@�₷��Ł@���ā@���낢��@��������@������������@�Ă��Ă����ā@�����������̂��@�䂤�����ɂ́@�����Ԃ�@�炭�Ɂ@�Ȃ����B �����ł䂾������Ắ@�����Ȃ��Ɓ@���イ�����@�����Ă���B �Ђӂ��@��킢����@�悭�@�������@�Ђ��Ɓ@�䂤���Ƃ��B �P�T�A���a23�N12��15���@�@�u�~�v�@�@�i���̕M�ɂāj ���ꂢ�Ȃ��݂����@�����Ă��܂��Ă���@�����@�ꌎ�ɂȂ����B�@���́@���ނ��~�ƂȂ����B �܂������@������Ɓ@�ǂ��̂�����@��˂��@�R���@�܂����ȁ@�����ł���B �w�Z�ł��@���傤���Ɂ@������Ă����������B�@���������@�����Â��Ă����B �ڂ��́@���������@���ׂā@���ɂȂ��ā@�Ԃ����ǂ�@�܂��܂��傤�B �i���߁A�u�Ԃ����ǂ�@�܂��܂��傤�v�ƌ����̂́A�u�ԍՂ�v�̂��ƂŁA�q���́u�Ԃ̕����v�̂��Ƃł��B�j

�P�W�A�@���t�Ȃ��@�@�@�u�搶�v�@�@�i���̕M�ɂāA���N�M�ŏ����Ă���j �ڂ����@���ɂȂ��ā@������̉Ԃ́@����������@�����w�Z�Ɂ@���w���܂����B ���������́@�����́@�킽�Ð搶�@�ł��B�@ �t������Ł@�ȂɁ@�Ȃ��ā@��w���@�����݂܂����B ��w��������Ł@�������Ɂ@�Ȃ�܂����B �ڂ��͔��ɂȂ�O�w�����@�͂��܂�܂����B�@ ���낢��Ɓ@�������Ă��炢�܂��B�@�������@���������@���傤�����@��������@���ڂ��܂����B �킽�Ð搶�@���肪�Ƃ��܂��B �P�X�A���t�Ȃ��@�@�@�u�ڂ��v�@�@�i���ɕM�ɂā@�A���N�M�j �ڂ��̂Ȃ܂��́@���Ƃ��@�������B�@�Ƃ��͔��B�@�i���@�����N�j �ׂ傤�����邪�@�����Ԃق����@�������낢�B ���Ƃ������@�����������@���˂����@������ł��@�������Ă����@�̂������@�����Ƃ��˂Ȃ��Ɓ@���͂�Ă���B ���Ł@������ׂ�Ł@���傤�����́@���Ƃ�����B �ڂ��̂Ȃ́@���Ł@������낱�с@�Ƃ����̂�����@���̂���Ł@�͂肫���ā@�ׂ傤���@���邱�Ƃɂ��悤�B

�Q�O�A���t���Ȃ��@�@�@�u�ꌎ�v�@�i���̕M�ɂā@���N�M�j ���傤�͓�\�l�N�@�ꌎ�@����@�������イ�Ł@�������ɂ��@���������ā@ �w�Z�ɂ䂫�@�Z���搶�̂͂Ȃ��������܂����B �ꌎ�����ɂ́@�Ԃ܂�@���������B�@�ڂ���Ƃ��Ă��邤���Ɂ@�ꌎ������� �Q�P�A���a24�N3��13���@�@�u��n�̌b�v�@�i���̕M�ɂāj �����Z�́A�N�̕��̂��Ƃł��B�@����͏��a�Q�Q�N12���ł��B �䂤���͂�̎��A���́@�����̂悤�Ɂ@���͂���@���ׂȂ���@���낢��Ɓ@�����܂�́@�b�������Ă��܂����B ���̂��Ƃ����@�킩����炢���A�킷��ʒ��Ɂ@���傤�߂�Ɂ@�����Ă����Ă����悤�v�Ƃ����āA�����炵�@���傤�߂�Ɂ@���݂Ł@�傫���@�����Ă���܂����B ���̂����@1�N���ɂȂ����Ƃ��ɂ́@�����h�Z���@�ɂ܂Ł@��n�̌b�Ƃ����Ă���܂����B ���˂̂킽���ɂ́A�܂��悭�@�킩��܂��@���������@�����Č��܂��傤�B �l�͓y�̏�ɂ����Ă��܂��B�@�y�̏�ɂ���ł��܂��B ���܂��̉Ƃ������@���炾�Ɂ@���钅���̂��@�݂Ȃ�����@�����Ă��܂��B �������@��n�����@�����������́@���̕�Ł@����܂��B �킽���������́@���B�́@���܂��Ă���@��n���킷�ꂸ�@�悭���˂Ȃ�܂���B ��n�̌b�Ɂ@���ꂢ���킷��Ắ@�Ȃ�܂���B �@

�@�P�A���R���̓��̉w�u����̓��v�̏��� �@�Ȃ�ƌ����Ă����q�l�������ł��B�@�l���∤�m�i�L�c���ʁj����̂��q�l�����������̂ł����A�N�����Ɠ����Ƀo�b�^���Ƃ̂��ƁB �@�����̘I�V���C���y�j�����Ƃ����̂ɁA�ߌ��5���ɂ̓V���b�g�A�E�g�ł��B �@�H�����S�����q�����Ȃ��̂ł��B�@ �@�V����e���r�ł͎������Ă��܂������A����ނƑz���ȏ�ł��B �@�Q�A�����������̉z�~�Ǘ��l���肢ꠂ����̂��� �@���R���E�����w�Z�E�Z���̍�������͂��Ȃ�p�\�R���ɏڂ����Ƃ͒m���Ă��܂������A�V���ɉ�������z�~�Ǘ��l��ꠂ������Ȃ�ƂȂ��ł���̂ł͂Ȃ����ƁA�ނ̃u���O���犴���Ă��܂����B �@���Ԃ���������w�����Ă����������ƁA�V���ɍw�������g�їp�̃p�\�R�������Q���܂����B �@�\�����s�b�^��������܂����Aꠂ����͎��M���X�Ɂu�����܂��傤�v�Ɠ����Ă���܂����B �@�ꉞ�A�z�[���y�[�W�r���_�[�̑���A�쐬�����y�[�W���t�r�a��ذ�ɓ]�L���A���������܂Ŏg�p���Ă��Ă���x�[�X�p�\�R���ɏ㏑������Ƃ����z��̂��Ǝw�����܂����B �@�ו��ɂ킽��A�������삲�Ƃ̎菇����������Ă��܂����B �@ �@�A��āA���s���悤�Ǝv���܂�����A���Q�����p�\�R����Y��Ă��Ă��܂��܂����B �@�܂��܂��A��������ɖʓ|�ȑ�}�ւ̎d�����˗����Ă��܂��܂����B �@�R�A�u���R���̂��ꂩ�������v�ɎQ�����܂��� �@�����A���̂��Ƃ��L�^���������p�����u���Y��ł��B �@�܂��A�o�Ă��܂����珑���܂��B �@�S�A�������A��̈�Ȃ͂���܂����B �@�@ �@������́A2��22���̌ߌ�ɋA�낤�Ǝv���Ă��܂����Ƃ���A�n���̃C�T������Ƃ����邨���D���ŁA���ߏ��ȕ������H���ɂ�����āA�������̌���ɏ���Ă��܂��܂����B �@�A��Ԃ͒x�����A�����₷�ׂɎԂ�1���Ԃ̐����Ɛ���܂����B �@�T�A�����搶�Ƃ̉�b���e�݂܂��� �@�߂������ɁA���{�̐_�b���ォ��̂��Ƃ�̌n�I�ɂ��b���������v�]�����Ă��܂����B �@���Ƃ�������͂ǂ̂悤�Ȏ���Ȃ̂���m�邽�߂ɂ́A�����܂ők��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕ���Ȃ��������Ƃł��B�@����قǂ̕ϊv���A�]�����Ƃ������Ƃł��B�@ �@�U�A�n���̔ѓc�s���R�����H��̐N�����̕��Ɩ�̈�Ȃ̎��A��V�т̘b����u���t�e�B���O�H���쉺��v�̍u�K��̂��Ƃɐ���܂����B �@���N�̉Ă͓V��������邱�ƂɂȂ�̂ł��傤���B

�@�e�Ɋp�A�����Ȃ��Ƃ��]��������A��ь����B �@���ꂩ��W�J����鎞��̕ω��́A30�㔼�̑��q�B�����Ƃ��邾�낤�\�����v���B �@�e�Ƃ��ĂƂ������͐�y�Ƃ��Ă��̂Ƃ��ɁA��̓I�ɉ�����Ăł��Ȃ����ƍl���Ă����B �@�����ɔ�яo�Ă����̂��u��V���@���v�̃A�C�f�B�A�ł��B �@���q�ɂ��A�C�f�B�A�����[���ő������B�@�Ԏ��́u���̈�V�n�����c���Ȃ����Ƃ͂Ȃ��v�̈�s�ł������B�@���������e��Y�t����B �@ �g��V���E�����G��hIN�@���R�@�@�@�@�@����21�N2��19���@�L �@�E�A�C�f�B�A�ł���B �@�E���R�s�@���_���@��0�j�@�O���@�̑�0�q�ɐ��܂ꂽ�A�����G��͂O�O�������ɏo�āA�O�O�N�������̓X���������B �@�����āA�ȁE�O�O�ƌ��������B�i���̊Ԃ́A��c�̌o���͒������ł���j �@�E�����ł������Ɠ����ɁA�V�n���������Ĕ̔����Ă����B �@�E��삪�O�q�ƌ������邱�ƂȂ�A���a43�N�ɑ��͍��R��K�₵���B �@�E���̎��A�H�ׂ��g��V�n���h���������������B �@�E�����G��͂��̎��܂ŁA30�N�߂��H�i��O���炩�A�O�q�͒m��Ȃ��ƌ������B�j �E�����G��̂��Ƃ��p���A�u�O�~�v�͌��݁A70�Ǝv����B���̑��q�u�~�~�v�͊���000�̂O�O���ɋ߂Ă��邪�A���R�̉Ƃ̉ƋƂ͌p���Ȃ����낤�Ɨ\������B �E�O�~�v�Ȃ̍���̂��Ƃ����˂āA���̃A�C�f�B�A�ł���B�@�g��V��@�����G��h�ł���B �@�E�u��V�v�蕨�ɂ��āA���̂Ă�Ղ���g����B�@�\�Ȕ͈͂ō��R�̎R�쑐�̎��R�Y������舵���B�i�����G��͎R�쑐�̏W�̖��l�ł��������j �E�������A��Ƃ��̏�ŋC�y�ɐH�ׂ���J�E���^�[�Ɩ�ɂ͈�t���߂�X�Ƃ���B �@�E���̃A�C�f�B�A�͂��Ƃ��ƁA��삪���Ƃ��Ă���u�܁`�A��t���߂�I�v���x�[�X�ƂȂ��Ă���B�@�@����21������u���R���v�ł��B�@�������x�݂ł��B

�@�F�l��胁�[������u���̕��͂��A���e�̕��͂̕�������₷���B�@�܂��A������̂��Ƃ��v���o���ĉ��������A�����ƏЉ�ė~�����v�Ƃ���܂����B �@�����ŁA������E���o���Ă݂܂����B �@ �Q�A���a23�N10��15���@�@�@�u����ǂ������v�@�@�@�i���̕M�ɂāj �@15���ɂ���ǂ�����������܂����B���ĂŁA�݂�Ȃ���낱�т܂����B�@���Ƃ�����́A�͂��߂��炨�͂�܂ŁA �@�݂Ă���܂����B�@���Ђ�ɂ́A��������ɂׂ�Ƃ������ׂ܂����B�@�ق��тɁA����҂��@�O�ڂ���炢�܂����B �@�䂽���˂�����́A�Ƃ�ڂ����́A�䂤�������܂����B�@ �@���ꂩ��A����@�Ă��݂����킵���Ȃ�܂��B �S�A���a23�N10��24���@�@�@�u���ւ�v�@�@�i���̕M�ɂāj �@�����������Ƃ��@���Ƃ����܂��@�u�������Ȃ��͂��̖ڂłȂɂ��݂܂������v�Ɓ@������܂�������A ���ւ�̂Ȃ��́@���̂̂Ȃ܂����@�����Ƃ����܂����B�@���ւ�̂Ȃ��ɂ́@��������̂��̂�����܂��B �@���̂Ȃ��Ł@�������낢�̂́A�u�炭����͂������v�Ɓu����@�Ă��Ȃ��v�̂��������ł��B �@�u�������Ȃ��̂́@���݂��Ȃł��v�Ƃ������Ⴂ�܂����B �@�T�A���a23�N10��25���@�u�݂݁i���j�v�@�i���̕M�ɂāj �@�킽�����ɁA�݂݂��A�ӂ��@����܂��B�@�������̂悤�Ɂ@�Ȃ����́@����܂���B�@ �@������@���Ƃ������́@�䂤���Ƃ��@�݂ȁ@���́@��́@���ł����܂��B �U�A���a28�N10��26���@�u���݂��v�@�@(���ɕM�ɂ�) �@�͂�@���낢��́@�͂Ȃ��@�����āA�Ȃ@�����ɂȂ��āA�@���܂�@�����̂��݂��ɂȂ��ā@���܂����B �@��܂�܂̖��@�܂����Ȃ��݂��ɂȂ�@���ނ��@�����Ɂ@�����@�����Ɓ@�����āA �@��̂ӂ�@�~�ƂȂ�܂��B �P�O�A���a23�N11��11���@�u����v�@�@�i���̕M�ɂāj �@���Ƃ�����Ɂ@���Ă�Ɂ@�̂��Ă��������ā@�삵���́@��������ɂ䂫�܂����B �@�ӂ����@��̏�Ɂ@���т��͂肪�˂Ł@�������@�Ȃ�ׂā@���Ă���܂����B �@�u���́@�͂����@�킽��@���邩�v�Ƃ��Ƃ����@����ꂽ�̂Ł@�ڂ��́@�ǂ�ǂ�@�킽��܂����B �@����́@�����Ɓ@���܂������@�͂����ā@���ǂ��ā@���܂����B ���Ƃ�����́@����ς����ā@�u�͂����Ắ@�����Ȃ��v�Ƃ����܂������@�ڂ��́@�ւ����ł����B �사���Ɂ@�����Ă����@�Ԃ��@�܂サ�Ⴐ�́@�͂Ȃ��@�Ƃ��Ă��ā@ �͂��̏ォ��@��݂Ấ@�����Ɂ@�����Ă��܂����B �͂Ȃ́@����@�Ȃ���Ă䂫�܂����B�@�ǂ��܂Ł@�Ȃ���ā@�������ł��傤�B �P�P�A���a23�N11��19���@�@�u���߁v�@�@�i���̕M�ɂāj �@���傤�́@��������@���߂��@�ӂ�܂����B�@�w�Z�ɂ䂭�Ƃ��Ɂ@�������@�����Ă䂫�܂����B �@��������J�ł��B�@���ƂŁ@�����Ԃ��Ƃ��@�ł��Ȃ�����@�������Ł@�܂��݂���Ɓ@���������ā@�����т܂����B �������@���Ă����@�����Ɓ@�������@���Ƃ�@�ڂ����@�����܂����B �@�͂͂�@��������@�͂����ā@����܂��B �@���˂́@�݂�����@�����Ă��܂��B ���݂��̎R�Ɂ@�J�́@�ӂ�Â��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

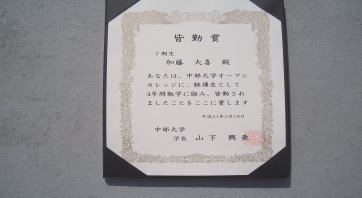

�@�����ԁA�S�͎����Ă����̂ł����A5�N�O���납��͓��Ɂu���ꂩ��̐��E�͂ǂ��Ȃ�̂��낤���v�Ƃ��̎v������w���A4�N�O��NHK�̕�����w�̊w���ƒ�����w�̒��u���ɂȂ�܂����B �@NHK�̃��W�I�ƃe���r�ɂ�鎋�����́A���Ō����̊w���ɍ�����A�܂����N��̒��ԂƊw�Ԃ��Ƃ̕����y����������w�̒��u�͍����܂ő����Ă��܂����B �@�����āA�{����4�N�Ԃ̗�݂ɑ��āu�F�Ώ܁v���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�����Ԃƌ������́A�h�܁h�Ȃǂɂ͒��w�ȗ���������܂���ł����̂ŁA�������肱���낪�e�݂܂����B �@����1�����ԁA�����j�̂��Ƃ����̃R�����ɏ����Ă��܂����B�@�u�����j�v���������ƌ��S�����̂��A������w�̃G�N�X�e���V�����Z���^�[��萺�������������Ƃ��،��ł��̂ŁA�F�X�Ɗ��ӂł��B �@�{�������́u�����j�v��ǂ܂ꂽ�F�l����ւ肪����܂����B �@���̂��ƁA���̕Ԏ������˂Ă��̃R�����ŕԐM���������Ǝv���Ă��܂��B �@

�@���w�Z�����̃m�[�g��ǂݒ����A�ꕔ���������Ă��܂��B �@ �@���̃R�����@�P�|D�@NO�X�U�X�Ɍf�ڂ��܂����m�[�g�ł��B�@���a23�N�����̃m�[�g�ł��̂ŁA���M�������A��r�Ɉ����ƒ����ɂł��j�ꂻ���ł��B �@���͊���ړ��������ł�����A���ʂ�ǂ�ł��܂��ƁA���X�ɑz�����ӂ���݁A���E���E���Ƃ��ݏグ����̂�����܂��B �@�O�ɂ������܂������A33�̂���A�l�l�Ɏw�E����ď��߂ĕ��̍l�����A�������A���݂ɋC�t�����ꂽ���ł��B �@���A���̂悤�Ȍ`�Ŏc���Ă����Ă��ꂽ���̎v����肢�ɑf���Ɋ��ӂ����Ă��܂��B �@���̒�����A������5�̕�ɁA�ӂƌ��ɂ����u��n�̌b�v�̂��Ƃ����ɂ��������A�ǂ�ȂɊ�тƊ��҂������āA���̂Ƃ��̋C�����������Ă���L�^�ɏo��܂����̂ŁA�Љ�܂��B �@��ς��ǂ��悤�ł����A���̃R�����@NO�X�V�P�ł������܂����悤�ɁA����DNA�̈�[�ɋC�t������ĂƂ���ł��̂ŁA�������炸�B �@�i�Ȃ��A���t�����͂��̂܂܂Ȃ̂ł����A�N��͓����͂܂��u�����v�ŕ\�����Ă��܂��j �@�@�Q�P�A���a24�N3��13���@�@�u��n�̌b�v�@�i���̕M�ɂāj �@�����Z�́A�N�̕��̂��Ƃł��B�@����͏��a�Q�Q�N12���ł��B �@�䂤���͂�̎��A���́@�����̂悤�Ɂ@���͂���@���ׂȂ���@���낢��Ɓ@�����܂�́@�@�b�������Ă��܂����B �@���͂��̎��ӂƁ@���Ɂ@�u��n�̌b���v�ƁA�Ȃɂ��Ȃ��@�����܂����B ����ƁA�u����@���͂��炵�����Ƃ��������ȁB����͑�ւ�Ȃ��Ƃ��B�@�킷��Ă͂����B �@���̂��Ƃ����@�킩����炢���A�킷��ʒ��Ɂ@���傤�߂�Ɂ@�����Ă����Ă����悤�v�Ƃ����āA�����炵 �@���傤�߂�Ɂ@���݂Ł@�傫���@�����Ă���܂����B �@���̂����@1�N���ɂȂ����Ƃ��ɂ́@�����h�Z���@�ɂ܂Ł@��n�̌b�Ƃ����Ă���܂����B �������A�����܂łق߂Ă���@���イ�����Ă����@���̂��Ƃ́@���������ǂ������@���Ƃł��傤���B �@���˂̂킽���ɂ́A�܂��悭�@�킩��܂��@���������@�����Č��܂��傤�B �@ �@�l�͓y�̏�ɂ����Ă��܂��B�@�y�̏�ɂ���ł��܂��B �@���̓y����@�킽�������́@���ׂ���́@���߂��@�ނ����@�����@�₳�����@�݂Ȃł���̂ł��B �@���܂��̉Ƃ������@���炾�Ɂ@���钅���̂��@�݂Ȃ�����@�����Ă��܂��B �������@��n�����@�����������́@���̕�Ł@����܂��B �@�킽���������́@���B�́@���܂��Ă���@��n���킷�ꂸ�@�悭���˂Ȃ�܂���B ��n�̌b�Ɂ@���ꂢ���킷��Ắ@�Ȃ�܂���B �@����1���ڂ̃m�[�g�ɂ͂��̑��ɂ�28�т̋L�^��������Ă��܂��B �@���߂͂قƂ�ǁA���̕M�ɂ����̂ł����A�㔼�ɐ���܂��ƁA���N�M�łȂ��������ɏ������L�^�̎c���Ă��܂��B

�@�F�l���Q�O�O�V�N�x�łƂQ�O�O�W�N�x�ł́u���{�����{�ւ̕č����{�v�]���v�Ƃ����R�s�[�����[���ő����Ă��܂����B �@���̑��݂͕����Ă͋���܂������A�ڂɂ���̂͏��߂Ăł����B�@ �@�u���肪�Ƃ��v�ƕԐM���[���������Ă��܂�����A�{���̃R�����@�P�[D�@NO�X�V�Q�ƂȂ�܂����B�@�@ �@�u���肪�Ƃ��������܂��B �@ �@�����ǂ݂܂������A���������Ă��Ď~�߂܂����B�@ �@ �@�č��̑����ł��邱�Ƃ��ؖ������悤�ȓ��e�ł��B�@���A���̂͂�����悵�Ƃ��Ď���Ă����킪���Ȃ̂ł�����A�@�����B�ɔ���̂ł��ˁB �@����܂ŁA�č��Ɏw�}����Ă��̂܂���Ă����A���ɋ��Z�ƊO����B �@�i�č������ɓ��{�A���{�l�𑀂�܂����B�v�����܂��܂����j �@�A�����J������̂��ƂŖウ�E�ꂵ��ł��钆�A���{�ւ̎w�������r���[�ɂȂ��Ă���ƁA���{�̐����A���E�A�}�X�R�~�A�w����E�������ł��B �@��������N�����g���E�I�o�T��������Ă��āA���������o���A�w�����Ă䂭�̂ł��傤���B �@�ޏ��͓��{���匙���������ł����A����ł��A�����J�̌���̉E�Đ��E�����ɂ́A���{�̗́i���j�Ǝ��q���̓������~�����悤�ŁA�u�L�ȂŐ��v�ƉB�����܂������ė����ł��B �@���͕č��̌��Ђ͂����Ă̂悤�ɂ͖߂�Ȃ��Ǝv���܂��B�@�A�����J�l�̃��C�t�E�X�^�������ő����E�̐l�X�̓���ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B�@ �@�܂��A�؋��܂邯�̐����ȂǑ�������킯���Ȃ��ƍl���邩��ł��B���������蒼���ł��B �@�䂪���̃��[�_�[�����͕ېg�ɖ������i�C�T�ȂǂȂ��̂����瓖����O�j�A�����Ɍ���𐳂����m�点���i���J�����j�A�l����ŁE���含�Ǝ�̐��Ȃ��A���i�_�j�������Ă��Ȃ����A���̃g���l�����ǂ̂悤�ɔ����o���̂ł��傤���B �@�����������Ȃ��A�Â��ɁA���₩�ɁA�E���E���Ɛ��E�̓����߂Ă���ƁA�A�C���V���^�C���̌��t�ł͂���܂��A�w���E�͓����ɔ�ꂽ���̎��A�^�̕��a�����߂āA���E�̖���Ƃ��ē��{�ɖ߂�x�ƌ���ꂽ�悤�ɂ��Ăт�������̂����ƍl���Ȃ��ł�����܂��E�E�E�B �@���̓|�W�e�B�u�ɂ��̏𑨂��Ă��܂��B�@ �@�����i���ʂQ�`�R�N�A�{�i�I�ɂ͂P�O�N�̔N�����K�v�ł��傤���E�E�j�o���ɏo�܂��B �@ �@���̊ԃg���l���̒��ŁA�킪��ɂ��|���鎩�含�A��̐��B�@�����ɂ����čl�����A�������A�s�����`�������B �@���̃g���l���̒��͏C�s�ł��ˁB���ƂȂ��C�s�̏�ł���A���ł��B �@�g���l���̌������ɓW�J����镗�i�͈�ς��Ă���ƍl���܂��B�@���邢�z�̌������邩�A�n����腖��l�Ƃ̏o����͎����Ō��߂邱�ƁB �@�����������Ă��܂����A��P�O�N�O�O��ɁA�|�Y�A���A�Ǝ�]���A���A���X�g���A�]�E���̗J���ڂɉ�������������̒��ɁA���A�ӋC�g�X�Ɩ��邭�A�y�����ɓ��X���߂�����Ă�����X���������܂��B�@����Ȏ��ł�����X�ɖڗ����܂��B �@���s����̒�����ςݏグ���Ă����Ă����ނ�̍l�����A�������A�s�������f���ł��B�@�@ �@�@���̊Ԃɂ��A�{���̃z�[���y�[�W�̌f�ڂ���`���̕��͂ƂȂ��Ă��܂��܂����B �@�@�@�@���肪�Ƃ��������܂����B�x �@ �@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@�X�V�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�P�N�Q���P�T���@�L |

||||||||||||||||||

�@���̎��R��y�ɍS��̂��̈�[������܂���

|

||||||||||||||||||

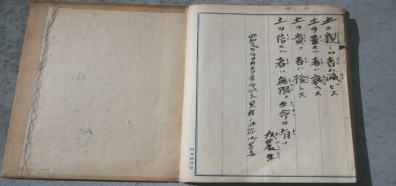

| �@ �@�{���́u���ꂩ��́u�����j�v�v�ł͂���܂���B �@�ߋ��A���������w�Z����̂��̂ł��B�@�u������̋����v�̍����쐬���܂����B �@�u�S�ɐ����Ă��錾�t�v�Ƒ肪�����ꂽ�a���W���̒Ԃ�m�[�g���p�\�R���Ŋ��������Ă݂��ߒ��ł��̎��ɋC�t���܂����B �@���a�Q�Q�N�P�Q���̕�A���������U�̕邩�珑���n�߂�ꂽ���̃m�[�g�́A���a�Q�X�N�R���T���A���쏬�w�Z�𑲋Ƃ���Ƃ���ŏI����Ă��܂��B �@���̔N�̕�A�����u��n�̌b�v�ƌ��������Ƃ��납��A���̃m�[�g�͍쐬���ꂽ�悤�ł��B �@�@�@�@�@�@  �@���̌�A�u�l�͐A���Ƌ��ɍ݂�v�A�u���N�͉����������̂��v�̖₢�ɁA�u��n�v�Ɠ�����A�u���͈����݂邩��ǂ��v�A�u�A�鏊�́@��n�̌b�݂ɋA��v���Ə�����Ă���܂��B �@��{�����搶�́u���s���v�Ƒ肳��āA �@�u�V���́@�b�݂݂����@���s���@�L�Ō@��o���@���ł���Ƃ�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̒Z�̂�������Ă��܂��B �@���̌��t�ƋL����Đ����ɁA�R���i�L�����j�ɉB�ق����悤�Ȑ����Ɂu����ł悢�̂��A���₱��ł悢�̂��v�Ɣϖサ�Ă���Z�̂�����������Ă��܂��B �@�����āA�ŏI�y�[�W�̌��t�� �@ �@�u�y�j�e�V���҂͖Ńr�Y �@�@�@�@�@�@�@�y�����X���҃n���w�Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���M�t�҃n�ヌ�X �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���M�X���҃n�@�����m�������L�c�@�@�@��_���v �@�@�@�@�@�@  �@�Ƃ���܂��B �@���E���ĂP�P�N���o�߁A�S���w�Z�ɓ����č��N�łP�O�N�ځB�@�F�X�Ȃ��ƂɎ���o���Ă���܂����A�y�Ƃ̊W�͌p�����Ȃ���Ǝv���Ă��܂��B �@�����ōl���Ă���Ƃ��������܂����A���X���S���̏o�ł��������Ƃɂ����̂ł��傤���A���̋����Ǝ��̌��̒����c�m�`�ɑ�n�̌b�݂Ɋ��ӂ���f�����݂��Ă����̂ł͂ƋC�t������܂����B |

||||||||||||||||||

| �@�@ �@�@�O�̃y�[�W�͂����炩��ǂ��� |