|

|

||

| NO.110 平成17年1月30日 |

【“思うままに 哲学者 梅原 猛

|

| NO.109 平成17年1月29日 |

“ついに、やっと、時代の転換期である事の証明か?” 12年間会員となり、ファンとなり読み続けてきた週間情報がある。 |

| NO.108 平成17年1月21日 |

【藤原 直哉さんの ワールドレポートNO448より】

|

| NO.107 平成17年1月15日 |

【中国とインド 21世紀の主役

|

| NO.106 平成17年1月15日 |

中日新聞 “編集長デスク”より

|

| NO.105 平成17年1月13日 |

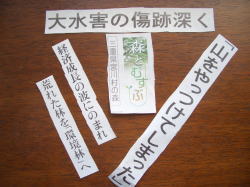

阪神・淡路の震災から10年となります

|

| 何処のテレビ局か、何の番組かは知りませんでしたが、心に留まる一言がありました。 神戸のある小学校6年3組の友達の絆 担任の先生は児童らが自由に書きとめたものを、一冊のつづりとして定期的に発行していた。 そんなある日震災にあった。 41人の級友のうち一人の少女が犠牲となった。 亡くなった少女の事は皆口にこそしなかったが、時間の経過と友に“つづり”には思い出が書き加えられるようなった。 震災後大阪に移住した少女のお母さんから手紙が来た。 そこに書かれていた内容は 『皆さんお元気ですか。M子のことを忘れないでありがとう。 一人で生きてゆくだけで大変な時代です。 M子を思い2人分まで頑張ろうとするとそれこそ大変です。 どうぞ、一人ひとりそれぞれに頑張ってください。』 その後の“つづり”の内容は明るく、元気のあるものに変わっていったという。 その子らが小学校を卒業する時、10年後に校門の前で合おうと約束して巣立っていった。そして10年後の今年、彼らは22歳になり、先生を囲んだ。 小学校の先生になり「自分も生徒の心に残る何かをやりたい」と語る青年もいたし、M子と一緒にピアノの練習を始めた友達はやめようと思ったこともあったが、そのたびにM子を思い出し、今はプロの道を目指していると言う。 正しくは記憶にとどめられなかったが、上記のような内容であったと思う。 彼らの道はスタートしたばかりである、10年前に体験した大災害から何もなかった子らに比べて一つ深く・強い絆を感じた。 と同時に、M子さんのお母さんに敬服した。 私なら「どうぞM子の分も頑張ってね」と言うことだろう。 生きると言う事に余程の重みを感じていられた。 命の尊さを知り、受け止めておられた方だろう。 朝からイラクのことや、スマトラ沖のことを思い、真っ青な雲ひとつない空を見上げた。 |

| NO.104 平成17年1月5日 |

これからの名古屋、愛知、東海、中部

|

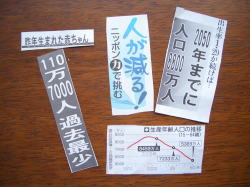

| 『4月に予定されていた名古屋市長選への立候補をいったん表明しながら、出馬断念の意向を固めていた民主党の衆院議員河村たけし氏(56)=愛知1区=は4日午前、名古屋市東区の事務所で、「民主党の応援をもらえないと、(市長選は)どうにもならんと思った。非常に残念」と述べ、出馬しない意向を表明した。 推薦を要請していた民主党から、出馬を辞めるよう説得されたためで、「力不足で申し訳なかった」と語った。』 〜見出し写真の内、一番左は1月4日の朝刊,第12版のTOP記事です。 他は同日、夕刊の見出しです。 1月5日の朝刊に「河村氏 断念っ!」というタイトルで出馬断念にいたる経緯が掲載されているが、本当のところは知る由もない。 河村氏の戦略、見通しの甘さ、あるいは庶民的ではあるが、少々品位に欠ける発言が問題と指摘されてもいたが、掲げたテーマは的を得ていたと思っていた。 市長の退職金・給与をはじめ、議院の報酬、又役人の給与も減額などを打ち上げていた。 刺激的過ぎたのであろうか? お役人様に意見を聞いたことがあるが、まったく当選などするわけがないと鼻にもかけていなかった。 たとえ、結果は予想されていた事とはいえ、波風を立てずに、なあ〜な〜、まあ〜ま〜との横並びの気風、リスクに挑戦しない名古屋、愛知の文化、体質。 時代が大きく変化している今、県民、市民が歴史、文化、伝統に加え、豊かで恵まれた自然環境、名古屋圏の産業技術の集積は日本の誇れるものの最高クラスであるとの自覚と使命をもって、一人ひとりが今ここで考え、行動を起すチャンスの一つになるのではと思っていたのであるが残念なりである。 「愛・地球博」の開幕、「中部国際空港・セントレア」の開港と華やかに展開される2005年である。 この日に向けて多大な社会資本の投資がなされた。 この投資が一時の、限られた地域のものとして終わらないように、これらを生かし、そこから学び、より多くの国、地域への貢献とならなければならないと思います。 本日の新聞の片隅に、名古屋財界首脳の言葉として「自分の力が分かっていないのではないか?」と河村氏を皮肉ったとあった。 同時に別の財界人の言葉として「周囲の圧力があったのであろう。 有権者の見えないところで物事が決まるより、正々堂々と選挙で闘ってほしかった」とある。 何が何処でどのように図られ、決せられているのかは到底知る事など出来ないが、閉鎖的な体質・文化では今進みつつある時代では通用しない組織・社会となるより仕方あるまい。 それを切り開くなどと勇ましい事を言うこともなく、天の時は間違いなく流れている。 |

| NO.103 平成17年1月2日 |

元旦の新聞より 〜中日新聞〜 |

| 十数年前と比べると元旦の新聞が薄くなった。 中日新聞の場合は半分になったのではないだろうか。 今年も5部までの特別紙まではあったが、紙面数が減ったと思う。 まず、「念頭所感」と題する官・民著名人のご挨拶のページが大幅に減った。 バブル崩壊後の経費削減により、掲載しないことにしたのだろうか。 あちらも掲載するからこちらも止める訳にもいかないとお付き合いをしていたが、私は私と独自性がでてきたのだろうか。 さて、数ある特集の中から私の目を引いたのは以下の2項目であった。   経済予測で一番外れないのが人口動態であるという。 明治以来右肩上がりのことしか知らない私たちにとって、如何なる社会の到来となるのだろうか。 数々の政治・経済・社会予測がなされているが、ジワジワと押し寄せる高齢社会、活力が弱まりズルズルと世界の中でも発言力のない国になっていくのであろうか。 それとも、静かで落ち着いた、各個人の個性が生かされた国となるのであろうか。 「山をやっつけてしまった」これは目の前の物・金に目を奪われてきた私たちへの警告の何者でもない。 今からでも遅くない山を見直し、山に向かおう。 愛称:『愛・地球博」(正式名称: 2005年日本国際博覧会、略称: 愛知万博)の公式キャラクター、モリゾーとキッコロを描いた絵本「もりのこえ」がある。 モリゾーはキッコロに語る。 「もりは、みんなのものを、まもっているんじゃ。 でも、もりの こえは ちいさいからな。 だから、みみを すますことじゃよ」 森の声もそうだけど、私の耳に聞こえないものがたくさんあるし、見えないものもたくさんある。 知らない間に、気ずかない間に多くの大切なものを”やっつけて”来てしまった。 社説、発言欄に掲載されている「編集長デスク」小出宣昭さんの“きものと正月”を読んで、タンスからきものを引っ張り出した。 何年ぶりだろうか。 袴まで・・ COLUMN 1−Dで参拝風景を掲載しますが、ニュータウン周辺の神社では1%以下の着物姿であった。   孫でも知人でもありません。おみくじ風景

|

| NO.101 平成16年12月28日 |

【藤原直哉のワールドレポート NO445より】

|

『ペリー来航から15年で明治維新、 日中戦争から15年で敗戦、 来年はバブル崩壊開始から15年です。 この間に多くの「津波」が日本を洗いました。 不動産・株式・ドル絶対論に乗った人。 年功序列絶対論に乗った人。 大蔵省絶対論に乗った人。 銀行生保年金不沈論に乗ったひと。 日本財政不滅論に乗った人。 右肩上がり経済不滅論に乗った人。 大砲巨艦小売論に載った人。 東大絶対論に乗った人。 医療・農業・法曹・宗教・北朝鮮・特定利権・公社公団・マスコミなど聖域論に乗った人。 自民党あるいは旧竹下派絶対論に乗った人。国家権力絶対論に乗った人。 ベンチャー絶対論に乗った人。 IT絶対論に乗った人。 公務員絶対論に乗った人。 米国型改革絶対論に乗った人。 競争原理絶対論に乗った人。 軍事力絶対論に乗った人。 経営者絶対権力論に乗った人。 (内部告発、不払残業代請求などで崩壊) 日米安保絶対論に乗った人。 振り返ってみてみれば思想的には右も左も、数え切れない程多くの常識や思い上がりに津波が襲来し、そういうものに安心立命の基盤を置いていた人はあっと言う間に流されてしまった。 恐らく来年は過去15年間の総仕上げのような整理が起こる年であり、これから新たに津波がやってくるところは次のようなところであろう。 ① 人命使い捨て論の限界〜東京医大の心臓病手術の実態 ② 力任せ企業経営の崩壊〜米・露・中の大国の政治外交・日本の大企業 ③ 形式先行論〜大阪リッツカールトンホテルの食中毒事件 来年もう1ランド日本の社会には津波がやってきて掃除が終わると、来年からいよいよ新しい時代の創造が本格化してゆく。 この15年間に新しく日本に始まったものもたくさんあって、 価値観の同じ人が集まってできる無数のネットワーク、 私塾・NPO・ボランテイア・の急拡大 新しいリーダーシップへの関心 環境・農業・観光・景観への新しい取り組み 近隣国を含めて外国への新しい関心の高まり 地域通貨・企業通貨・ネットワーク通過の勃興 地域の治安を地元が守る流れの定着 アジアとの新たな連携 ITの発達による新たな「顔見知り」社会の勃興 仕事より生活を重視する姿勢 恐らく来年はこういう新しい動きを統合するような働きが日本の各地や各組織に現れてきて、新しい日本の形創りが本格化するはずです。 ・・・・・中略・・・・・ 来年は歴史に残るような出来事がいくつも発生して、本当に時代の転換点になると思います。 流されないよう、前向きに建設的に生きてゆく事が大切です。 そのためには天が何を諭そうとしているかを決して見誤ることなく、自分の気持ちと行動を反省し、元気に生きてゆく事が大切です。』 〜今回のレポートに限らず、藤原さんのように歴史観、価値観、哲学を持って大局的、客観的に分析・評価し来るべき時代の展望を語ることなど到底出来ないが、多くの方が一つの時代の終焉を肌で感じているのではないだろうか。 と同時に、そうは言っても今という生活環境を自ら打ち壊して、再構築する勇気と行動力までは持ち合わせず、日日成り行きに任せているというのが実態ではないのだろうか。 それでも、現状を良しとせず、反省し、学び、少しでも明るく・元気に・前向きに暮らしてゆきたいものだと考え、新たな年を迎えようとしています。 |

| 前のページはこちらからどうぞ |

残念なり

残念なり