|

||||||

平成19年6月8日 記 お知らせ |

只今、パソコンの先生の所に来まして、「世界一周 101日間の船旅」を全て掲載しました。 誤字脱字、変換間違いなど多々あることは、承知していますが、一気に掲載しました。 楽しんでいただけたら、光栄です。 |

|

| COLUMU 1-D NO 670 平成19年2月25日 記 お知らせ |

エッセイC 「自然との交流」に平成19年2月の百姓学校の定例会を掲載しました。 「春リンドウが咲き、農作業の準備はじまる」 本日をもちまして、「コラム1−D 」は、当分休止とします。(明日から船旅です) 「世界一周101日間の船旅」は、「エッセイ D 旅日記」に掲載します。 送信、配信する技術が習得できるかどうか分かりませんが、挑戦はしてみます。 できる事なら、1週間に一度の間隔で掲載予定ですので、時間がありましたら、覗いてください。 |

| COLUMN 1−D NO669 平成19年2月23日 記 春の陽気に誘われて |

| 月に一回ほどの散歩コース、ウグイ川を下る。 更に途中の細野集落の山手にあるお稲荷さんの参道に入る。 参道といっても道幅が6〜70Cmで、400メートルほどの細い山道です。 前にも紹介しましたが、江戸時代、瀬戸の代官所に通じる公道やその脇道ですから、民家は散在していますが人影はありません。 お稲荷さんはこの集落の人たちによって何とか維持されているのが伝わってきます かっては山肌を切り開いての段々田圃であったのでしょうが、田圃跡にはやせ細った杉や檜が今にも倒れそうにヒョウロヒョロと立ち上がっています。 そんな集落の中に背丈がまだ1メートルにも満たないマンサクの木が、ビッシリを花をつけ、「春が来ましたよ」と呼びかけていました。  更に、春の陽気に誘われて、赤、白の梅が満開です。   ついつい、蜜を求めて飛んでくる小鳥のように、次はどんな光景に会えるのだろうかと足早にウグイ川を下りましたが、春の種まきを待つ、耕転された畑にしか出会えませんでした。 |

| COLUMN 1−D NO668 平成19年2月22日 記 食卓に自宅のフキ味噌が登場しました

|

| 昨夜、夕食のテーブルにフキ味噌が登場しました。 1週間ほど前に新聞にはフキノトウの写真報道が掲載されておりました。 我が家の庭の松の下にはビッシリと竜のヒゲが敷き詰められています。 その間からフキノトウが顔を出すのですが、例年よりかなり早いです。  花のところを覆っている葉を開いてみました。  写真撮影の後に、フキ味噌を作ったのですが、出来上がりは赤味噌色しかして居りませんので、絵になりませんので割愛です。 ザラメの砂糖を使ったためでしょう、口の中でザラザラとの感触です。 プーンと苦味の伴った春の香りです。 一昨日、サンシュの蕾が膨らんだのを確認しましたが、昨日の日中の気温17度で一気に開花しました。 昨年の開花日を調べてみましたら、3月2日でしたので、約10日ほど早い開花と言うことになります。 本日2月22日は朝からシトシトと雨が降っています。 飛び出して3枚そのサンシュを撮影してきました。 昨年がこの30年間で最高の花をつけた反動でしょう、今年は昨年の半分も花芽がありません。  ここから下の3枚は昨年の3月17日に撮影したものです。 今年は、この情景を目にすることが出来ません。 パソコンの中の写真で我慢します。    これは付足しです。 フキ味噌の横に「キヌサヤエンドウと卵まぶし」がありました。  庭のキヌサヤエンドウが徐々に背丈を伸ばし始めました。 明日は(2月24日)百姓学校でも、絹さやエンドウの支柱を立てることにしています。 日一日と春到来を告げる草木の成長でウキウキしてきます。 |

| COLUMN 1−D NO667 平成19年2月20日 記 伊豆・河津桜と

|

| この時期になると決まって「河津桜」を見学に行きたいとの話が、既に10年以上も前から持ち上がります。 私は車で伊豆方面に足を向けた場合は、数度、渋滞に出くわした記憶がよみがえり腰が重いのです。 それでも、見たい桜は「高遠桜」と「吉野桜」、そしてこの「河津桜」と言う事で、出かけることにしました。 高遠桜は10数年前に既に行きました。 この時は朝6時に出発して、大正解でした。 ちなみに「岐阜県根尾村の薄墨桜」も大渋滞に巻き込まれ、数キロ先で車を乗り捨てて歩いてゆきましたが、これも正解だった記憶があります。 まさか、天城峠から歩くことも無かろうと覚悟していましたので、沼津ICを降りて直ぐの渋滞も気にならず、順調に河津に到着しました。 といっても自宅から5時間半を要しました。    持ち歩いている分ならソコソコのデジタル一眼カメラですが、やはり使いこなせずです。 時間帯が午後の3時過ぎでしたので、駐車場もスムースに入れました。 感想は申し訳ありませんが、5時間半かけて見学にくるまではないかと、「高遠桜」(こちらは自宅から3時間弱と記憶しています)を思い出しながらの印象です。 女房が河津桜の隣町「稲取温泉」の”雛の吊るし飾りまつり」の資料を持参していました。 午後4時を過ぎていましたので、時間的に閉鎖しているのではないかと心配しましたが、小さな看板を見つけ、Uターンして「みかん農家」の屋敷の吊るし雛を見させていただきました。    調子よくいく時には波に乗れるものでして、半分諦めて「文化公園 雛の館」に向かって行きますと、「最後のお客さんです」と言って、入場させていただけました。     今日は概ね順調と気を良くしながら、道の駅「伊東マリンタウン」に向かいました。 熱川温泉の手前から渋滞が始まりました。 最初は片側通行にでもなっているのかなと思っていましたが、海岸線を走る”東伊豆道路=国道135号線”は陽が沈み延々と続く車のライトです。 約13Km「城ケ崎入り口」と表示があるところまで1時間半近く掛かかりました。 ヤレヤレと思っていましたら、「川奈」辺りで、またまた渋滞です。 「伊東マリンタウンの道の駅」に到着したのは、午後7時半を過ぎていました。 それでも、事前に調べたとおり、この道の駅には午後9時まで営業の食堂街と午後10まで営業の温泉がありますので本日約10時間強の運転の疲れを癒すことが出来ました。 しかし、持参したノートパソコンはバックから出す気も起こらず、そのまま持ち帰りました。 伊豆に旅するときには車は止めておこうと改めて思うのでした。 |

| COLUMN 1−D NO666 平成19年2月16日 記 本日船積み荷物を発送しました

|

| 4週間前から持ち物チェックリストに従って空き部屋に並べ始めました。 着るもの、今度の船旅では冬物はあまり必要ありませんので、夏物中心になります。 仕舞ってあった春から夏の衣類の物入れが空になって仕舞いました。 兎に角、退職してから金額にして数万円しか新調していないのですから(息子からのお下がりはありますが・) 出発日まで毎日使用するものもありますので、全て詰め込むわけにも行きません。 手荷物のバックに詰め込むことになります。  先行して発送するものは大型スーツケース2個となりました。 写真のベルトのものです。 一個あたりの重量が30Kgまでです。 28・2Kgと32・6Kgとなりました。会わせて60・8Kgなので、許してもらえる範囲でしょう。 愛知県からは1個当たり2390円です。(自分のキャビンまで運んでくれます) スーツケースの上に積上げてあるものが手荷物と言うことになります。  左下が3〜4日分の旅用のキャスター付きのステッキ・キャリー、右のバッグは1〜2日用のリュックです。(光っているのは反射光ベルトです。トレッキングにも使用) 左上がノートパソコン用のバッグ、となりはカメラケース、そしてその上が水筒です。 このほかに、両腰にポジェットがぶら下がる予定です。 自宅から神戸港まではどのようなスタイルになるのでしょうか。 2月末から帰宅の6月上旬までに対応しておかなければならないことは、全て終了したつもりでいますが、どこかでないか抜け事があるのではないかと再度チェックです。 |

| COLUMN 1−D NO665 平成19年2月14日 記 本日は中部大学18年度秋期の修了式

|

| アチコチで”春一番”が吹き荒れているようです。 当地も午後からが雨風が強くなるとの予報です。 午前中に「オープン・カレッジ」の修了式がありました。 今秋期は確か2百数名の方が昨年9月のオリエンテーションに参加されておられましたが、修了者は154名とのこと。 4年連続で春期・秋期を終了された方には皆勤賞が出されましたが、今回の該当者は7名でした。 ご褒美は中部大学の田圃で収穫の18年度産お米でした。 春期から始められる方が多いですから、今年の春期は3百名以上になることでしょう。 私は船旅で休学と言うことになります。 連続が切れてしまいます。 私が一番気に入っている教授を交えて、本日の夕食は名古屋に出かけポーランド・レストランです。 当初予定より参加者が増えて8名になりました。 全く経歴の異なる方々との交流は大変興味深く、勉強になり面白いです。 前回同様にアッと言う間に時間が過ぎてしまうことでしょう。 話がコロッと代わります。 このコラムのNO660、2月6日掲載しました、マンサクが開花しておりました。  何度も書いておりますが、マンサクは空気が綺麗でないと枯れてしまいますし、花をつけません。 足を伸ばして一番群生している場所に出かけてみなしたら、悲しいかな一昨年の半分以下になっておりました。 地球温暖化の影響がここにも現れているのでしょうか。 90年代に分水嶺を越えてしまったとも言われています地球環境問題、天が異変の前触れを伝えていてくれる間に、私達の意識や行動を変化させなければと改めて感じました。 |

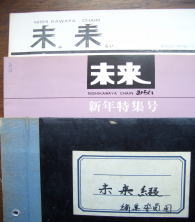

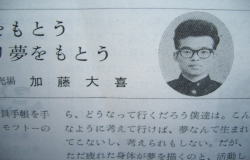

| COLUMN 1−D NO664 平成19年2月12日 記 42年前の社内報に投稿したもの

|

| 4年後輩のSさんが昨年退社され、その後「大手流通業37年間(いろいろあったな〜)」と言うタイトルで入社当時のことから始まる内容をブログに掲載している。 昨夜、床の中で昭和39年に発刊された社内報「未来」を彼に送ってやれば、何かの参考になるのではないかと半分夢心地の中で思った。 今朝、思い出して本棚の一番上から引っ張り出した。 昭和39(1964)年1月5日が第1号である、その後、会社が合併し廃刊となる昭和46(1971)年8月27日のサヨナラ号までの87回分が全部揃って残っていました。 私の入社は昭和40年でしたが、入社して数ヵ月後に編集員の一人に加わったので発刊当初のものから全てが手元に残っていたのであろう。   昭和40年発刊 当時 第18回で表紙の書体が変わった 「編集員用の黒表紙」文字がが見える その17号、昭和40年11月27日の発行で上記のタイトルで投稿したものを掲載します。 「僕は今年の春、初めて社員手帳を手にしたとき、何の躊躇も無くモットーの欄に、”それでも夢をもとう ヤッパリ夢をもとう”と記入した。 どんなに若いからといっても、よほどのバカでない限り途方もない夢を描くことは出来ない。 誰もがゆきつき、その前で挫折する影も形も見えない、見ることの出来ない「社会」とやらに到着する。 そして、彼はただ涙するか、わめきちらかして、ガムシャラに突進して息切れする。 が、この突進を”若さの美しさ”として捉えたいのが僕たちであり、許してくれるのが社会であったとしたら、どうなってゆくだろう僕たちは。 このように考えてゆけば、夢なんて生まれてこないし、考えられもしない。 だが、ただ疲れた身体が夢を描くのと、活動している精神が夢を描くのには差が生じてくる。 前者は普通「夢を見た」と言うような場合で、後者は夢を創る、あるいは夢をもつというような場合と考えられる。 活動している精神が健全で、また続行して働くために必要な事は、その活動が今何処でなされているか言うことを意識していなければならないと言う事だ。 これを僕流に言えば、今僕は何処にいて、何をしているのか、またそれはどんな役割をもっているのかと言う事を意識することだとの言えます。 各々の問題は、全て自己に帰着してくるが、解答はそこに立っているだけでは決して得られない。 考えた後は、独りよがりの道を見出すとこともある。 その後は、立ちすくんでいるだけ、 それでは夢の夢。 僕は考えます。いや本当の事を言えば、考えるどころか投げ出すことの方が多い。 ここまでくると、ヤッパリ夢など描けぬ僕だと思いますけど、それが無かったら生きられないとも思うのです。 そこで僕は”ソレデモ夢をもとう、ヤッパリ夢をもとう”と考えました。  入社試験用の写真だったのでしょう。 ”夢” 高い空にも 深い海にもない 僕の中にある夢 誰が打ち壊そうとしても 誰が盗み出そうとしても だまって、僕の中にだけある でも、でも、僕にすら この手の上に乗せることの出来ない 夢・夢・夢・夢 以上、転載 入力し終えて、いささか小恥ずかしくて掲載は止めようかとも思いましたが、今の私にはない若さ故の頼りなさと若さ故の新鮮さを感じ、自戒しました。 今の若者はどのような思いで、社会に巣立っていくのでしょうか。 彼らはどんな夢を描いているのでしょうか。 どんな夢を心深くに抱いているのでしょうか。 Sさんは人事部に在籍されておられた。 また、彼のブログを呼んでいると当時のことがかなり詳しく書かれているから、記憶力がよほど良いのか、私の持っている社内報は手元に残っているのではないかととも考え、送るのをどうしようかと迷っている。 |

| COLUMN 1−D NO663 平成19年2月9日 記 ロシアの「復活」は何を語るか

|

昨夜中部大学の国際人間学研究所の公開講座で、中部大学の高山 智教授の最終講義が中部大学の名古屋キャンパスで開催された。 その講義の内容は簡単に要約することは出来ませんが、このところ資源、特に原油の高騰によってロシアの経済が活況で「Brics=ブリックス」などと呼ばれて注目されている背景(約30年のロシアの流れ)を学ぶ事にりました。 1978年から5年間、朝日新聞のモスクワ特派員で、帰国後も論説委員としてソ連・東欧に関係されていた方だけに、(1997年退社、その後中部大学へ)実体験や肌で感じたことをお話され、この30年間のロシアの変化の大きかったことを知らされた。 これはただロシア一国の変化と言うよりはグローバリゼーションを踏まえて、現在現象化している世界の情勢全てに繋がっていますし、関係していると改めて感じないわけにはいられませんでした。 今私達の目の前に展開する事柄は今後更に大きく、激しく波打ってくるものと思いました。 が、毎度の事ながらあわてる事も無く、大騒ぎすることでもないのではないかとも感じたのですが・・・・。   コケシではありませんが、ブレジネフからゴルバチョフ、エリツイン、プーチンなどこの間そして今、活躍した・しているソ連・ロシア権力者の木彫りの像です。 時が流れれば、皆可愛い木彫りのお人形さんになるのですね。 アメリカやヨーロッパそして中国、日本も加えてた先進国の権力者を一同に木彫りにして並べて眼前で見ると、近未来の面白い映像が浮んでくるのではないでしょか。 |

| COLUMN 1−D NO662 平成19年2月9日 記 メールに画面を入れる、あるいは

|

|

妹の旦那さんから封書が届いた。 中味は以下のような手製の綺麗な表表紙と裏表紙を使った「メールに画面を入れる、あるいは音楽を入れる方法の解説書(マニュアル)」であった。 素人でもその手順にそって進めば到着するだろう、懇切丁寧なものであった。 (何とか2日ががかりで成功し、送信出来たので、言えることですが・・・)

|

| COLUMN 1−D NO661 平成19年2月7日 記 使いこなせない一眼レフ・デジタルカメラ |

船旅の途中で何かトラブルが起こって旧来のデジカメが使えなくなった時を想定して一眼レフ・デジカメを購入しました。 数日後、半分諦めたりもしましたが、悔しくて同時に購入してきたマニュアル本で何とか最低の操作は出来るようになったものの、その後はそれまでです。 ここ10日間ほど、このコラムに掲載しています写真はその一眼レフデジタルカメラの映像ですが、マニュアル本にあるような写真は一枚も撮れません。 昨日の散歩時の作品は以下のものです。  沈む夕日と築水池に反射する光のコンストラストが私の目には実に鮮やかなのですが、その状況は全く画面からは伝わってきません。 参考書や教科書で学んで理解し向上すると言うよりは、実践を通して理解・発見するというタイプの性格ですが、このままですと船旅が終了する頃にやっと少しばかりの理解と使いこなしが出来るかどうかのレベルで終わりそうです。 持ち歩きにも便利な旧来の小型デジカメでの旅日記になる可能性が高そうです。 |

前のページはこちらからどうぞ |